C’est quoi votre «instant Jennifer Lawrence» préféré ? Quand elle a trébuché en allant chercher son Oscar, ou quand les paparazzi l’ont photographiée en train de boire du Veuve Cliquot à la bouteille ? Quand elle a raconté avec une assurance déconcertante son histoire de plug anal à Conan O’Brien ? Ou bien ce Vine où on la voit renverser une boîte de pastilles à la menthe en plein milieu d’une conférence de presse ? Personnellement, le mien se passe dans les coulisses des Oscars, juste après la cérémonie, avec un Jack Nicholson passablement lubrique et une Jennifer Lawrence qui transforme une interview post-cérémonie des plus banales en véritable leçon de séduction. L’acteur s’approche d’elle par-derrière – qui, en mode groupie, n’en revient pas. S’ensuit une séquence de flirt un peu bizarre, et quand Jack Nicholson s’éloigne enfin, Jennifer Lawrence lâche un «OH MON DIEU !» avant de cacher son visage dans ses mains.

Il a suffi de ces quelques secondes pour que je tombe amoureuse d’elle. J’admirais déjà ses talents d’actrice, notamment dans Winter’s Bone, mais quelque chose en elle avait changé. Depuis ce moment-là, je me trouvais impuissante face à son charme. Mais qu’est-ce qui a bien pu rendre cet instant – et les autres du même genre – aussi intense ? Les stars nous envoûtent à longueur de temps : Anne Hathaway, qui remporta le même soir l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, est une véritable machine à charmer – mais c’est tout. Si Anne Hathaway est une machine extrêmement talentueuse et extrêmement bien programmée, Jennifer Lawrence, elle, est un être humain charismatique, avec ses particularités et un peu fantasque. Elle n’est pas du genre policé, plutôt du genre à enchaîner les conneries. Sur le tapis rouge, sur les photos des paparazzi ou bien pendant ses discours de remerciement, elle a juste l’air d’être «elle-même» – ce qui peut parfois se manifester par un doigt d’honneur à la caméra ou par un pétage de câble quand on lui spoile la saison 3 de Homeland. Elle est l’incarnation même de la rubrique «Ces stars qui sont comme nous» du magazine Us Weekly.

Mais Jennifer Lawrence est-elle réellement comme nous ? Son visage est aussi magnifique que son corps est sublime, elle a été nommée trois fois aux Oscars, tient le premier rôle du plus gros carton au box-office 2014 et c’est la muse du réalisateur David O. Russell, qui collectionne les récompenses. Jennifer Lawrence ne joue plus dans la même cour.

Mais elle reste la fille qui parle de ses problèmes intestinaux sur une grande chaîne de télé et qui a grandi sur les vastes étendues du Kentucky où elle passe, avec ses deux grands frères, des heures à pêcher et faire des trucs de garçon manqué – pour reprendre sa formule malheureuse : «Je faisais tellement gouine !» On la surnommait Nitro et au lieu de passer des heures à Claire’s après les cours avec ses copines de collège, elle jouait au baseball dans une équipe de garçons. À l’âge de 14 ans, elle pressait ses parents de l’emmener à New York pour démarrer sa carrière de comédienne – lui évitant juste à temps le lycée et sa guerre des sexes, qui auraient bien pu inhiber cette espèce de liberté de ton qu’on associe désormais à l’actrice.

Une image qui ne cesse d’être exacerbée : Jennifer Lawrence a peut-être laissé tomber les activités de garçon manqué, mais elle continue d’aimer les frites, la pizza et les chips Doritos – elle a récemment confié qu’elle en mettait plein ses costumes sur le tournage d’American Bluff. Elle parle constamment de nourriture et de son féroce appétit, et photobombe comme une cheffe. Elle déteste le sport et jure d’en coller une à quiconque oserait lui dire en face «J’adore faire du sport». Les filles l’adorent, les garçons la désirent. J’aime J.Law, vous aimez J.Law, tout le monde aime J.Law.

Pour autant, Jennifer Lawrence n’est pas comme nous. Elle tient plus du personnage absolu, qu’on croirait tout droit sorti d’un livre. Plus précisément d’un livre écrit par Gillian Flynn, intitulé Les Apparences [NDLT: adapté au cinéma par David Fincher en 2014 sous le titre Gone Girl] et dans lequel l’héroïne décrit un archétype aussi particulier qu’il nous est familier :

«Pour les hommes, c’est toujours le compliment qui nous définit, non ? "C’est une Fille Cool." Être la Fille Cool, ça signifie que je suis belle, intelligente, drôle, que j’adore le football américain, le poker, les blagues salaces, et les concours de rots, que je joue aux jeux vidéos, que je bois de la bière bon marché, que j’aime les plans à trois et la sodomie, et que je me fourre dans la bouche des hot-dogs et des hamburgers comme si c’était le plus grand gang-bang culinaire du monde, tout en continuant à m’habiller en 36, parce que les Filles Cool, avant toute chose, sont sexy. Sexy et compréhensives. Les Filles Cool ne se mettent jamais en colère ; elles font un sourire chagrin et aimant, et laissent leurs mecs faire tout ce qu’ils veulent. "Vas-y, traite-moi comme une merde, ça m’est égal, je suis une Fille Cool."»

Étouffées ni par le patriarcat, ni par la balance

Il existe plusieurs variantes de la Fille Cool : elle peut être tatouée, aimer les comics, être à fond dans l’escalade ou adorer faire des conserves de légumes au vinaigre. Elle est toujours prête à faire la fête ou n’importe quel autre truc spontané, comme conduire toute la nuit pour assister à un concert secret. Son corps, sa peau, son visage, ses cheveux… Tout en elle a l’air si parfaitement simple et naturel – la Fille Cool ne sait même pas à quoi ressemble un vélo elliptique – tandis qu’elle porte toujours le même uniforme jean-débardeur, parce que faire un effort, ça n’est pas «cool». La Fille Cool a une queue de cheval super sexy.

La Fille Cool ne critique jamais rien et ne vous demande jamais si elle peut goûter «juste une seule» de vos frites au fromage, parce qu’elle s’en est déjà commandé une énorme portion. Elle représente un idéal propre à son époque – un mélange de féminisme et de passivité, de confiance en soi et de féminité. Elle sait ce qu’elle veut. Et ce qu’elle veut, c’est traîner avec les mecs.

Les Filles Cool n’ont pas les mêmes complexes que les filles normales : elles ne sont pas étouffées par le patriarcat ni par l’angoisse du chiffre indiqué par la balance. En gros, ce sont des mecs planqués dans de sublimes corps de femmes, et qui profitent du meilleur des deux mondes. Mais soyons clairs : tout ça n’est qu’un jeu d'actrice. Peut-être n’est-il pas fait en conscience, toujours est-il que notre société encourage, de manière implicite, les jeunes femmes à adopter ce genre d’attitude si elles veulent plaire : sois cool et pas chiante, comporte-toi comme un mec tout en passant pour un mannequin.

Vous connaissez peut-être quelqu’un qui joue à la Fille Cool, et vous la détestez sans doute – sauf si vous êtes un mec hétéro, auquel cas vous la trouvez sûrement géniale. Mais Jennifer Lawrence, elle, fait la Fille Cool avec tellement d’adresse et de naturel qu’elle n’a même pas l’air de jouer un rôle. Je ne sous-entends pas qu’elle est fausse ni délibérément sournoise et manipulatrice. C’est plutôt que comme toutes les Filles Cool qu’on connaît, inconsciemment, elle a compris pourquoi les gens l’appréciaient et elle s’en sert. Mais ce personnage est-il réellement «cool» ou ne s’agit-il que d’une projection des attentes absurdes et contradictoires de la société vis-à-vis des femmes ?

Jennifer Lawrence est pourtant loin d’être la première Fille Cool à atteindre une telle notoriété. Olivia Munn, Olivia Wilde et Mila Kunis, pour ne citer que les exemples les plus récents, pourraient lui disputer le titre. Mais les origines de la Fille Cool remontent jusqu’au cinéma muet. Les plus célèbres des Filles Cool sont devenues des stars à des périodes de l’histoire où la société s’inquiétait des libertés croissantes accordées aux femmes et où les gens se demandaient si ces femmes, une fois émancipées, n’allaient pas devenir d’affreuses connasses castratrices. Les Filles Cool sont la preuve qu’une femme peut être émancipée et moderne tout en continuant à satisfaire les hommes aussi bien par son apparence que par son comportement.

La coolitude de la Fille Cool reste pourtant quelque chose d’éphémère. Ça fait des mois qu’on attend un retour de manivelle pour Jennifer Lawrence, mais si et quand il aura lieu, il devrait moins être lié à l’actrice elle-même qu’avec la nécessité de réarticuler complètement, pour l’entretenir, le mythe de la Fille Cool. Ce genre d’inquiétude nécessite d’être constamment apaisée et une seule star ne suffit pas à rassurer tout le monde. Un instant vous êtes cool, jonglant parfaitement entre progressisme et tradition, et celui d’après, l’équilibre se rompt et vous en faites trop ; vous êtes trop sexuelle, vos opinions sont trop tranchées, vous êtes trop performative et vous voilà jetée aux oubliettes par un retour de bâton culturel.

Clara Bow avait la bougeotte. Au cinéma, en interview, en courant d’un rendez-vous à un autre ; même debout, elle se balançait d’avant en arrière, comme le font les enfants. Elle avait les cheveux courts d’un roux flamboyant, un accent de Brooklyn et son comportement était inacceptable : aux dîners coincés avec l’élite hollywoodienne, elle préférait les matchs de football américain de l’université de Californie du Sud (USC), où elle passait ses weekends, flirtant avec les joueurs – dont un certain John Wayne, très jeune et pas encore célèbre. Clara Bow devint la garçonne par excellence des années 1920. Dans Dancing Mothers, on la voit qui boit, danse le Charleston et monte en voiture avec des garçons. Le Coup de foudre [NdlT: It, en VO] fait d’elle une star internationale – et la toute première Fille Cool.

Enfant, Clara Bow passait le plus clair de son temps à vouloir jouer avec les garçons et traînait sur les terrains de baseball poussiéreux, façon Une équipe hors du commun. Plus Madonna que Rosie O’Donnell, elle confie, dans un portrait en trois parties que lui consacre un fanzine : «J’ai toujours joué avec les garçons. Je n’ai jamais été intéressée par les filles ni par leurs jeux. Je n’ai jamais eu une seule poupée. Mais je courais vite, plus vite que la plupart des garçons, et je savais lancer.» Clara Bow grandit, mais conserve ce côté garçon manqué. Arrivée au lycée, elle porte de vieilles jupes usées et des pulls fatigués. «Je me fichais pas mal des vêtements et de mon apparence. Tout ce que je voulais, c’était jouer avec les garçons.»

Mais peu importe que Clara Bow se désintéresse de la mode, du maquillage ou des autres filles. Elle possédait l’unique chose dont une femme a besoin pour réussir : un visage incroyable. Et c’est grâce à lui qu’elle remporta le concours organisé par un magazine, ce qui lui permit d’accéder à la célébrité. Au début, la jeune femme avait du mal à trouver des rôles. Son visage était poupin et innocent, mais son regard, lui, renvoyait quelque chose de sauvage et d’électrique. Dès lors, impossible pour elle d’endosser les rôles de vamp chic confiés à l’époque à Gloria Swanson, mais la gentille fille façon Mary Pickford ne lui correspondait pas non plus. Gloria Swanson était aussi anguleuse que Clara Bow était arrondie. L’une ondulait de manière langoureuse, tandis que l’autre semblait ricocher à travers la pièce.

Explosion du moule hollywoodien

Clara Bow ne rentrait pas dans le moule hollywoodien, mais durant les trois folles années qui suivirent, elle l’explosa complètement. Adieu, vamps et gentilles filles : l’heure de la garçonne, dont elle constituait le plus parfait exemple, avait sonné. On pense tous à une fille dansant le Charleston en robe à franges à la taille descendue et cheveux crantés –mais ça, c’est la garçonne version costume d’Halloween. Les garçonnes étaient en fait de «Nouvelles Femmes» augmentées, celles-là même que F. Scott Fitzgerald décrivait comme «charmantes, avec des goûts de luxe et âgées de 19 ans environ». Après la Première Guerre mondiale, le déploiement de la modernité et l’avancement des droits des femmes ont permis à de plus en plus de jeunes femmes célibataires de s’installer en ville. Elles cohabitaient avec d’autres femmes, allaient au cinéma, conduisaient et dépensaient leur salaire dans des choses qui leur faisaient plaisir, comme des vêtements.

Dès le milieu des années 1920, les centres urbains concentraient des millions de ces nouvelles femmes, et leur plus parfait exemple – et le plus visible, comme Clara Bow – étaient ces garçonnes désormais inscrites dans l’imaginaire collectif. Clara Bow, elle, portait rarement les robes à franges qu’on leur prête, mais coiffait sa crinière rousse et rebelle d’un chapeau cloche, et se parait de tissus vaporeux à la taille descendue, sous lesquels elle omettait notoirement de porter un soutien-gorge. Loin d’être une brindille, Clara Bow avait la poitrine haute et généreuse, mais pour elle qui sautillait partout, l’effet était plus joyeux qu’obscène.

Les personnages qu’elle incarne au cinéma prennent plaisir à tout : marcher, danser, boire, flirter, ou, tout simplement, habiter ce corps qui est le leur. Une scène impeccable de Dancing Mothers montre Clara Bow entrer de force dans l’appartement d’un prétendant, attraper un shaker sous les yeux du maître d’hôtel, se servir un verre et frissonner de plaisir en sentant l’alcool envahir son corps.

Vous voyez comme tout chez elle respire la spontanéité ? À quel point l’existence semble être pour elle un jeu d’enfant ? Typique des Filles Cool. Mais Clara Bow n’était pas que canon, elle était drôle. Elle ne râlait jamais, ni ne restait chez elle à regarder des comédies romantiques. Clara Bow ne se plaignait pas, n’avait peur de rien et personne ne l’intimidait. Elle «en» avait à revendre, de ce «It» qu’on utilisa, dès la fin des années 1920, pour évoquer le sex-appeal. Mais c’était bien plus que ça, une «sorte d’aura invisible qui auréole votre personne et vous baigne de son éclat», explique Photoplay. Celle qui en a est «toujours totalement spontanée, parfaitement indifférente à l’intérêt qu’elle suscite, intérêt dont elle n’a d’ailleurs aucune conscience. Au moment où elle en prend conscience, "ça" disparaît».

Clara Bow savait parfaitement que «ça» lui venait de son caractère «intrépide». «Peut-être que je suis juste une fille normale, une fille manquée, qui ne pense pas vraiment aux hommes, peut-être que c’est mon indifférence vis-à-vis d’eux», disait-elle. C’est là l’essence même de la Fille Cool, car comme diraient les One Direction : elle se fiche d’être belle, et c’est précisément ce qui la rend belle.

Mais la nonchalance de Clara Bow était loin de se manifester uniquement sur grand écran. Elle se présentait aux interviews vêtue de bric et de broc (en 1927, par exemple, en «tenue de sport en flanelle blanche – sans manche, très courte» assortie de «sandales blanches pour enfants, sans collants, et un fringant blazer jaune à mancherons»), adorait les jeux d’argent et enchaînait les conquêtes. Gary Cooper, le réalisateur Victor Fleming, Gilbert Roland, Robert Savage, qui étudiait à Yale… Tous devinrent ses fiancés (puis, rapidement, ses ex) dès qu’elle en eut assez de les bécoter. C’était une croqueuse d’hommes, mais elle ne le faisait pas exprès ; c’était juste qu’elle préférait la compagnie des hommes, et se fiancer avec eux restait le meilleur moyen de continuer à les fréquenter.

Et pendant un certain temps, cette stratégie s’avéra payante. Au sommet de sa gloire, elle recevait 45 000 lettres de fans par semaine, et beaucoup tentaient de copier sa moue caractéristique et sa chevelure rousse, faisant exploser les ventes de henné. Mais dès 1930, les gens commencèrent à se lasser. Elle venait de se fiancer à un énième prétendant, mais plutôt que s’en réjouir, la presse tourna l’événement en ridicule. Quand Clara Bow fut surprise en train de flirter à Dallas avec un médecin très marié – tout en continuant d’envoyer des télégrammes enflammés à son nouveau fiancé l’acteur Rex Bell – elle passa moins pour une Fille Cool que pour une caricature d’elle-même. Elle commença à accumuler les dettes de jeu, disait avoir pris 14 000 dollars pour 1 400 dollars, et les journalistes people se mirent à la taquiner ouvertement sur sa prise de poids.

Les choses allaient très mal tourner : à l’automne 1930, Clara Bow découvrit que son ancienne coiffeuse, Daisy DeVoe, devenue une amie proche, se servait sur ses comptes bancaires. Elle la licencia sur-le-champ et engagea des poursuites, mais avant que l’affaire fut portée au tribunal, Daisy DeVoe se vengea en vendant des «indiscrétions» sur la vie intime de Clara Bow à un tabloïd local. Et pas des moindres : l’actrice coucherait avec des chiens, aurait eu des rapports sexuels avec tous les footballeurs de l’USC, souffrirait de toutes les maladies vénériennes possibles… Tout le monde savait que c’était faux, mais ces rumeurs la poursuivirent : après tout, Clara Bow était une effrontée, une fille sûre d’elle ; pourquoi n'en aurait-elle pas été capable ?

Ainsi l’aura de Fille Cool quitta Clara Bow, et après un procès humiliant qui lui fit plus de tort qu’à Daisy DeVoe, elle se retira dans le désert avec son nouveau mari Rex Bell. Elle tenta un comeback, en essayant de tourner en dérision les allégations à son encontre, mais en vain. À travers le prisme de la Dépression, la garçonne – et, par extension, Clara Bow – n’était plus une Fille Cool, ni une It Girl, mais une femme usée, oubliée, qui disparut petit à petit de l’imaginaire collectif. De nos jours, si la plus grande star des années 1920 n’a pas sombré dans l’oubli, c’est surtout parce que Kenneth Anger, dans son livre Hollywood Babylone, relaie les rumeurs les plus salaces publiées par la presse people à son égard. Mais pendant quelques temps à la fin des années 1920, Clara Bow fut la reine.

Tandis que l’aura de la Fille Cool se dissipait autour de Clara Bow, une autre star se préparait, discrètement, à prendre sa place. Carole Lombard allait devenir l’une des plus grandes héroïnes de comédie «screwball» («loufoque») de son époque, célèbre surtout pour son personnage survolté dans Mon homme Godfrey et pour son mariage avec Clark Gable, dont l’entourage affirme qu’elle était la femme de sa vie. Les héroïnes screwball sont en fait de simples variantes de la Fille Cool, et ce qui les différencie généralement, c’est leur capacité à tenir la cadence (verbale, mentale ou burlesque) face aux hommes. Elles ont beau porter des tenues sophistiquées, jamais on ne les voit se pomponner ni se pavaner. Comme toutes les Filles Cool, elles sont naturellement belles, mais leur beauté n’a d’égal que leur esprit ou leur charme.

«La reine de la farce à Hollywood»

Comme Clara Bow, petite, Carole Lombard avait tout du garçon manqué : elle était dans la rue en train de jouer au baseball quand un dénicheur de talents la repéra et lui proposa un rôle dans Le Crime parfait. Elle fit un temps partie des Mack Sennett Bathing Beauties, un groupe d'actrices de comédies burlesque sous la houlette du réalisateur Mack Sennett, et les magazines people s’intéressèrent à elle après son mariage avec le fringant William Powell. Mais l’image qu’elle renvoyait était sans intérêt : elle fronçait tout le temps les sourcils sur ses photos promotionnelles et son air ennuyé semblait en dire long.

Carole Lombard ne s’était pas encore trouvé une image qui fonctionnerait auprès du public et des médias, mais tout bascula lorsque Howard Hawks la choisit pour jouer dans Train de luxe. Subitement, la Carole Lombard dont on vantait la «féminité» et la «sophistication» crevait l’écran avec une énergie qu’on ne lui connaissait pas. L’eye-liner sombre et les cheveux gominés qui lui donnaient l’air menaçante avaient fait place à des yeux rieurs et un carré un peu rebelle. Ce rôle assit sa légitimité en tant que star d’Hollywood et bouleversa la manière dont la presse avait l’habitude de parler d’elle. Auparavant citée dans des articles comme «La maison de Carole Lombard lui va si bien au teint !», l’actrice fraîchement divorcée était devenue «La reine de la farce à Hollywood». Et c’est elle qui organisait les plus folles soirées : une fois, elle dissimula un peu partout chez elle de petites bombes d’air comprimées qui se déclenchaient dès qu’une femme passait devant.

Durant les quatre années qui suivirent, Carole Lombard devint petit à petit la Fille Cool absolue. À la Motion Picture Association, elle affirma que les filles n’avaient que deux options : être modernes (conduire, jouer au bridge, lire, se tenir au courant des nouveautés au théâtre, se mettre au sport avec enthousiasme) ou bien être des pots de fleurs. Elle abhorrait le snobisme sous toutes ses formes, déclarant : «Je ne SUPPORTE pas les gens maniérés.» Elle savait parfaitement tirer et accueillait chez elle des tas d’animaux, des colombes, des canards, des chiens et un coq. Elle répondait souvent au téléphone avec un accent farfelu et refusait de dîner à une heure normale. Comme le fit savoir un fanzine avec un article adéquatement intitulé «L’Asile Lombard», l’actrice rendait tout le monde dingue. Mais tout le monde l’adorait.

Carole Lombard était plus sophistiquée que Clara Bow, mais toutes deux abordaient la vie avec le même enthousiasme contagieux : «J’aime vivre», déclara un jour la première. «Manger, dormir, me réveiller, faire du tir aux pigeons, m’asseoir dans une vieille grange sans rien faire de particulier, mon travail, prendre un bain, parler à n'en plus finir, les petites choses, les grandes choses, les choses les plus simples, les choses les plus compliquées – je m’éclate dans tout ce que je fais, pendant que je le fais. Et si je n’aime pas ce que je fais, alors je ne le FAIS pas !» Et pour tout ce qu’elle faisait, elle suivait ce qu’elle appelait «un code de déontologie masculine». En 1937, un article de Photoplay rédigé comme un véritable manuel de la Fille Cool expliquait que comme les hommes, Carol Lombard ne faisait pas de commérages; comme les hommes, elle payait sa part ; comme les hommes, elle pouvait rire de tout. Si les femmes appliquaient ce code de conduite, alors, d’après l’actrice, elles deviendraient les égales des hommes – mais attention, si, et seulement si elles «restaient féminines». En d’autres termes : tu peux bien te foutre de tout, tant que tu restes canon.

«Carole est une fille un peu mec.»

La coolitude de l’actrice a été plus tard entérinée par sa relation avec Clark Gable, star suprême et goujat ultime d’Hollywood. Le couple s’était rencontré une première fois en 1932 sur le tournage d’Un mauvais garçon, mais Carole aurait trouvé Clark insupportable. Ils se sont revus plus tard chez une connaissance, lors d’une soirée à thème «dépression nerveuse» où l’actrice est arrivée en ambulance, portée sur un brancard pour rejoindre les fêtards – ce qui a tout de suite plu à Clark Gable.

Techniquement, ce dernier était toujours marié à sa seconde épouse, dont il était séparé depuis quelques temps. Mais comme la presse hollywoodienne est friande de ces romances de stars, et avec l’aide du studio chez qui Clark Gable était signé, les articles furent tournés de manière à ce que le couple Lombard-Gable s'imposât comme une évidence. Clark Gable était un homme, un vrai ; il aimait la saleté, aller dans les bois et faire des trucs de mecs. Sa première femme était de vingt ans son aînée, la deuxième était une emmerdeuse. Mais Carole Lombard ! Ça, c’était une Fille Cool, prête à se joindre à ses parties de chasse.

Dès lors qu’elle fut associée à Clark Gable, Carol Lombard réussit à devenir encore plus cool. Se mettre en couple ne l’avait rendue ni terne, ni chiante ni bêbête : elle avait su montrer qu’une fille pouvait s’engager tout en restant formidable. Les deux amoureux faisaient des virées en salopette crado sur Ventura Boulevard au volant d’un vieux tacot. Ils fréquentaient déjà des boui-bouis mexicains avant que ce soit cool. Elle le battait au tir aux pigeons et lui mettait la pâtée au tennis. Il acheta un ranch dans la vallée de San Fernando, elle se paya le ranch voisin.

Mais Carole Lombard n’était pas du genre pot de colle : une Fille Cool, ça ne court pas après un mec. Pendant ce temps-là, elle négociait un important contrat avec Paramount, avec des conditions encore plus avantageuses que celles de Clark Gable : elle aurait le choix du réalisateur, de ses costars et un contrôle total sur ses obligations promotionnelles. C’était une première dans l’industrie – hommes et femmes confondus – et cela montrait à quel point elle n’était pas du genre passive, même en couple avec le super viril Clark Gable. Lorsqu’ils se marièrent en 1940, Carole Lombard devint moins son sujet que son égale : ils se faisaient sans arrêt des blagues (sur le gâteau d’anniversaire de sa femme, Clark Gable fit écrire : «À MAMAN, POUR SON 75e ANNIVERSAIRE») et elle partait chasser avec lui et ses potes, dans la boue, atteignant chaque jour la limite de prises. Pour citer Motion Picture : «Carole est une fille un peu mec. Clark est un mec, un vrai.»

Victime de l'effort de guerre

Tout juste. Le tout-Hollywood enviait le couple qu’ils formaient : la Fille Cool trouve chaussure à son pied et ils vécurent heureux jusqu’à la fin de leurs jours. Mais à l’aune de la Seconde guerre mondiale, toutes les stars que pouvait compter Hollywood furent appelées à accomplir leur devoir patriotique : apparaître dans des films de formation pour les troupes et, surtout, parcourir le pays pour vendre des obligations de guerre. C’est justement ce qu’étais partie faire Carole Lombard dans son État natal de l’Indiana, quand son avion s’écrasa au retour dans la Sierra Nevada, tuant la totalité des passagers présents à bord. L’accident fut vécu comme une tragédie nationale, et pour beaucoup d’Américains, l’actrice fut l’une des premières victimes de l’effort de guerre national.

Sa fin tragique eut en outre pour effet de graver sa coolitude dans le marbre : elle resta pour toujours jeune et jolie, le public n’eut pas le temps de se lasser de ses parties de campagne les deux pieds dans la boue, et son mariage ne dura pas assez longtemps pour offrir le spectacle de sa propre décrépitude. Mais la Fille Cool version Carole Lombard reste très spécifique à cette époque de l'avant-guerre et de la Dépression. La jeune femme avait inventé une nouvelle façon de faire rire, mais elle s’en servait pour consolider la masculinité des hommes qui l’entouraient. Elle avait du pouvoir, mais sans que cela en prive automatiquement les hommes – une notion cruciale à cette période éminemment castratrice de l’histoire, où le chômage explosait et où les hommes étaient nombreux à voir leur identité remise en question.

On ne saura jamais comment Carole Lombard aurait repositionné son image en fonction des époques, ni comment le public s’en serait ou non accommodé. Ce que l’on sait, en revanche, c’est qu’elle est morte avant que le monde ait pu se lasser d’elle, ce qui explique en grande partie pourquoi elle figure désormais au panthéon des Filles Cool, aussi sublime que chouette, pétillante et naturellement sexuelle.

Votre réaction à l’évocation du nom de Jane Fonda est directement liée à votre âge. Pour les moins de 20 ans, c’est l’actrice de Sa mère ou moi !. Les moins de 35 se souviennent d’elle dans les vidéos d’aérobic de leur maman et pour les moins de 55 ans, c’est «Hanoï Jane» ou Barbarella. Enfin, pour les moins de 80 ans (certains seulement) c’est une féministe progressiste qui est allée beaucoup trop loin, le symbole même de ce qui mena la Nouvelle Gauche à sa perte et provoqua le terrible virage à droite qui suivit. Mais avant d’être tout cela, Jane Fonda fut d’abord ce qui arriva de plus cool aux années 1960, le nouveau visage de la culture américaine mâtiné d’un puissant sex-appeal.

Pour comprendre la jeune Jane Fonda, il faut d’abord comprendre ce que représentait son père pour l’Amérique des années 1950. Henry Fonda avait bâti son image sur l’honnêteté, la franchise et une indestructible éthique américaine du travail. Et il avait choisi l'acteur James Stewart pour être le parrain de sa fille. Ado, Jane Fonda fréquenta les meilleures écoles privées et étudia pendant deux ans à l’université Vassar. C’est à ce moment-là que son image d’Américaine modèle commença à se fissurer : elle prit conscience qu’elle gaspillait l’argent de son père et que toutes ses amies n’attendaient de la fac qu’une chose, trouver un homme pour devenir des «femmes de», elle prit un avion pour Paris, espérant y mener une vie d’artiste bohème.

Jane Fonda, actrice à part

Jusqu’ici, tout est cool : les Filles Cool disposent soit de réserves illimitées de «capital social», soit de moyens illimités de s’en procurer. Mais comme l’expliqua Jane Fonda quelques années plus tard, elle n’avait aucun talent pour la peinture et retourna donc aux États-Unis à la fin des années 1950, où elle prit la direction de l’Actor’s Studio pour tenter d’absorber un peu de l’énergie qui émanait de Brando, Newman et tous les autres disciples de la Méthode.

Tandis qu’elle perfectionnait sa technique, Jane Fonda faisait aussi des petits boulots de mannequinat – tout en fraîcheur en une de Vogue – et finit par trouver un rôle de pom-pom girl dans La Tête à l’envers, un film de série B produit par son second parrain, Josh Logan. Un rôle de pin-up, mais qui eut le mérite de la faire connaître : un critique lui trouva «le sourire de son père et les jambes d’une choriste». Dès le début, pourtant, Jane Fonda fut considérée comme une actrice un peu à part : à l’inverse des autres atouts charme d’Hollywood, on la trouvait «étonnamment franche» et elle abhorrait le maquillage, surtout le rouge à lèvres. En interview, elle soulignait son manque de confiance en elle : Jane Fonda était mince avant que ça devienne cool et sa petite poitrine contrastait avec l’idéal de l’époque incarné par Marilyn Monroe.

C’est sans doute pour cela qu’elle mit autant de temps à percer ; ça et le fait qu’elle refusait de s’appuyer uniquement sur le réseau de son père. Au début des années 1960, Jane Fonda enchaînait les films de série B quelconques et continuait à répondre aux interviews – en 1961, elle affirma, on s’en souvient, que «le mariage, c’est n’importe quoi !». C’est là qu’elle commença à devenir davantage que la somme de ses rôles plutôt avantageux. Jane Fonda s’était mise à suivre ses propres règles. Elle dit au Boston Globe que Vassar était une «école à la pensée monolithique» et déclara : «S’il y a bien une chose que je ne voudrais pas devenir, c’est une femme au foyer en banlieue. Je n’en ai jamais connue que son mari ou ses enfants n’exténuent pas au point de penser au suicide.» Une déclaration pour le moins surprenante, quand on sait que les plus grandes actrices de l’époque s’appelaient Doris Day et Debbie Reynolds.

Jane Fonda parlait ouvertement des ses années de thérapie, et pour ce faire, elle devait sans cesse se battre contre les publicistes qui voulaient la faire taire. Ses «avis très tranchés» la rendaient «presque masculine». Elle avait 132 de QI, mâchait toujours deux chewing-gums en même temps, taxait des cigarettes aux chauffeurs de taxis et aimait rester debout toute la nuit pour peindre, discuter, ou autre. Elle était comme ces Beatniks des années 1950 – obsédée par l’art, l’Europe, l’urbanité – à ceci près qu’elle avait déjà anticipé, notamment à travers ses prises de position politiques, la montée en puissance de la contre-culture.

Deux films de la Nouvelle Vague

On lui passait tout, même sans carton au box-office, et ce pour deux raisons simples: son père et sa beauté. Comme le fit remarquer un journaliste : «Jane Fonda ressemblait comme deux gouttes d’eau à son père. Le même regard averti, les mêmes épaules un peu juvéniles, les mêmes jambes interminables. J’ai eu parfois le sentiment très perturbant de contempler les chevilles de Henry Fonda.» Jane était une beauté naturelle. Elle avait toujours voulu être un garçon et ne se sentait jamais aussi à l’aise qu’entourée d’eux. Elle avait confiance en elle et méprisait tous ceux qui ne partageaient pas ce trait de caractère.

En 1964, Jane Fonda, lasse des rôles que lui offrait le cinéma américain, sollicita le réalisateur français Roger Vadim, célèbre pour son mariage avec Brigitte Bardot, qu’il dirigea dans Et Dieu… créa la femme et qui devint un sex-symbol dans le monde entier. Il avait également eu une liaison très médiatisée avec Catherine Deneuve, qu’il n’épousa pas mais avec qui il eut un enfant. Aux côtés de Godard et Truffaut, Vadim incarnait la Nouvelle Vague –la coolitude ultime.

Jane Fonda fit avec lui deux films très européens, très Nouvelle Vague, et plutôt portés sur la nudité – assez, en tout cas, pour que le film soit interdit en Italie et que Playboy achète des clichés pris sur le tournage pour les publier en 1966. Ces premiers films de Roger Vadim rencontrèrent un succès très mitigé aux États-Unis, mais qu’importe puisque les photos, elles, en disaient long.

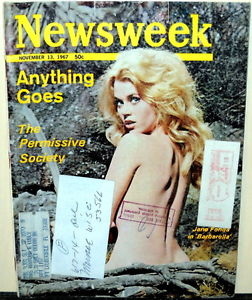

Il expliquait vouloir aider Jane Fonda à «être davantage elle-même». Contrairement à ses consœurs, l’actrice était capable de «se laisser aller», disait Vadim, «c’est ce qui différencie Doris Day de Marilyn Monroe». Et ses scènes de nu n’avaient rien de vulgaire : «Il n’y a rien de mal à cela, tant que c’est fait avec goût», déclara l’intéressée au Chicago Tribune. Quand Newsweek publia, en 1967, un article sur «La société permissive», le magazine fit sa une avec Jane Fonda, nue, de dos.

Nouvelle ère pour les actrices

Aujourd’hui, toutes les stars s’adonnent à cet exercice d’auto-objectification : des vedettes de la télé-réalité à Jennifer Aniston, toutes se sont déjà déshabillées pour les unes de Maxim ou GQ. Mais à l’époque, la nudité de Jane Fonda marqua l’avènement d’une nouvelle ère pour les actrices. Si son père, ainsi que les femmes qui faisaient carrière avec lui, posaient toujours pour de pudiques photos prises en studio, Jane Fonda, elle, ne fuyait pas seulement les studios américains, elle dévoilait l’essence même du vedettariat hollywoodien – à savoir le sexe – qui jusqu’alors avançait masqué, sous moult sous-entendus freudiens. Si la nouvelle image sexy de Jane Fonda ne fit pas l’unanimité, son existence même témoigne des limites toujours plus poreuses de la moralité américaine.

Mais la coolitude est-elle corrélée à la nudité ? Pas vraiment. Ce qui rendit Jane Fonda «cool» à l’époque, c’était plutôt la franchise avec laquelle elle parlait de ses scènes déshabillées ; cette même franchise avec laquelle elle racontait ses années chez le psy ou le fait qu’elle devait prendre «plusieurs verres et des calmants» pour être suffisamment détendue avant une scène nue. Sous ses faux-airs de Brigitte Bardot, Jane Fonda avait encore en elle un peu de cette pudeur américaine.

Et puis il y eut Barbarella. Aujourd’hui, le film est un monument de kitsch, mais à l’époque, Roger Vadim et Jane Fonda y voyaient un objet subversif. Barbarella était certes la déesse du sexe d’un univers de science-fiction, mais le futur représentait une opportunité pour les femmes d’exercer un pouvoir presque patriarcal. Barbarella n’était ni une farce, ni une parodie : c’était de la SF à trois sous, mais ambitieuse et politique.

Jane Fonda avait-elle conscience de cette dimension drôlatique ? Peut-on même parler d’une dimension drôlatique ? C’est précisément l’ambigüité qui la rendait cool. Mais durant les deux années qui suivirent, cette décontraction, cette autodérision qui sont l’essence même de la Fille Cool commencèrent à se dissiper. Elle continua d’abreuver la presse de phrases-choc du genre «Évidemment, que j’ai déjà fumé de l’herbe, mais je préfère un bon verre», tout en jurant ne jamais nourrir sa petite fille de conserves. Elle était «partisane du sans-soutif» et considérait la lingerie de maintien comme un «harnachement à la mords-moi le nœud», mais se vantait un peu trop souvent d’acheter ses vêtements au marché aux puces. Petit à petit, la Fille Cool semblait moins une manifestation sincère de sa personnalité qu’une performance appliquée et ambitieuse.

Prenez le film On achève bien les chevaux, dans lequel Jane Fonda joue une jeune femme désenchantée pendant la Dépression et qui participe à un marathon de danse en espérant remporter le grand prix. L’actrice y est formidable, mais le postulat du film – et sa fin bouleversante – sont dépourvus de cette fantaisie teintée de dérision qui l’avaient rendue fascinante aux yeux du public.

De plus en plus politique

Jane Fonda fut nommée aux Oscars, mais rien à voir avec la nomination de Jennifer Lawrence et toutes les interviews post-victoire qui suivirent. Car quelques semaines avant la cérémonie, l’image de l’actrice prit un sérieux virage à gauche. Le 8 mars 1970, elle fut arrêtée avec un groupe d’Amérindiens qui tentaient d’occuper la base militaire de Fort Lewis, à quelques dizaines de kilomètres de Seattle. Après ça, elle fit la tournée des campus pour dénoncer l’intervention militaire des États-Unis au Vietnam. À l’université du Maryland, elle déclara que «l’armée nous apprend à tolérer la violence et à ne faire aucun cas de l’abandon de nos droits constitutionnels. Et je trouve ça intolérable», et fut bannie à vie de Fort Meade pour avoir tenté de rallier des GI à la cause pacifiste. Quand on demanda à Roger Vadim s’il avait l’intention de divorcer, il répondit : «Pour le moment, Jane fait la révolution et moi je m’occupe du bébé.»

Durant l’année qui suivit, Jane Fonda s’engagea encore un peu plus en politique. Elle mit son appartement new-yorkais à disposition des Black Panthers pour leurs réunions, annonça qu’elle projetait de lancer une enquête sur les crimes de guerre commis au Vietnam et fut arrêtée pour trafic de stupéfiants à Cleveland. Les «stupéfiants» en question étaient des vitamines, mais son arrestation prouve à quel point Jane Fonda était devenue une menace pour le gouvernement américain. Elle vendit sa maison, sa garde-robe, partit jeûner au Colorado et se déclara «révolutionnaire». L’actrice ne mit son engagement entre parenthèses que le temps de jouer une prostituée dans le chef-d’œuvre féministe Klute, un rôle qui lui valut sa seconde nomination en trois ans pour l’Oscar de la meilleure actrice. Elle avait déjà raccourci sa tignasse magnifique en 1968 pour On achève bien les chevaux et arborait désormais un dégradé long caractéristique –qu’on appellerait aujourd’hui un mulet – dont elle confiait l’entretien, d’après certains, à un coiffeur pour hommes. Jane Fonda s’affichait en veste militaire informe et pantalon à pinces, et se rendit au Vietnam pour voir de ses propres yeux ce que vivaient les hommes de sa génération, ce qui lui valut le surnom de «Hanoï Jane».

La Fille Cool s’était rebellée et le monde entier le lui fit payer en conséquence. Certes, elle avait joué sur son côté sexuel, mais au fond, Jane Fonda avait toujours été un garçon manqué. Au début des années 1960, le public admirait son franc-parler et son rejet des standards de féminité, qui lui donnaient l’air un peu fofolle. Mais en laissant libre cours à ses inclinations naturelles, elle devint, aux yeux de tous, une rebelle anti-américaine tout sauf «cool». Entre 1971 et 1977, tous les films où elle jouait firent un flop et elle devint petit à petit le symbole du militantisme maladroit et finalement stérile de la Nouvelle Gauche. Il fallut attendre les années 1980, un sacré virage à droite, un mariage avec le moins cool des capitalistes et un engouement pour l’aérobic pour que Jane Fonda soit enfin réhabilitée. Alors, la Fille Cool se changea en Super Maman.

Ni progressistes, ni radicales

On voudrait que l’adjectif «cool» ait une connotation progressiste, peut-être même radicale. Or, les Filles Cool ne sont ni l’un, ni l’autre – enfin, pas tout à fait. Si elles nous plaisent tant, c’est parce qu’elles semblent offrir une alternative à la féminité policée et performative qu’affichent les stars et nos pairs. Parce qu’elles «n’en ont rien à battre de rien» et qu’elles n’adhèrent pas aux codes et autres règles horripilantes censées dicter conduite amoureuse et rivalité féminine. Mais être «cool», c’est aussi jouer les équilibristes en cultivant une différence presque masculine – mais pas trop – et en étant ni trop sûre de soi, ni trop indépendante. La Fille Cool peut parler caca, jeux vidéo et manger des Doritos, tout cela reste inoffensif : même avec les cheveux courts, Jennifer Lawrence conserve un visage, une plastique et une garde-robe conformes aux standards de beauté dominants.

Quand on dit vouloir de Jennifer Lawrence comme meilleure amie, que veut-on dire, au fond ? Ce serait hyper chouette, comme avec Clara Bow, Carole Lombard et Jane Fonda à ses débuts. Mais nous pousserait-elle à porter un regard différent sur nous-même et le monde qui nous entoure ? Et si c’était le cas, est-ce qu’elle nous plairait toujours autant ?

On bazarde jusqu’à nos stars préférées avec une rapidité confondante, et on change aussi souvent de meilleure amie virtuelle qu’un enfant de 7 ans de meilleure amie réelle. La Fille Cool ne risque pas de disparaître, mais que révèle cette tendance à encenser puis à rejeter aussi rapidement ses incarnations de ce que notre société attend des femmes ?

Ce post a été traduit de l'anglais par Nora Bouazzouni.