コロナ禍で映画作りが困難に……そんな中、全国の大学から集まった120の映画部の大学生が立ち上がった。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、多くの大学生が制約があるなかで部活やサークル活動を行っています。

映画・映像系の部やサークルも同様に、屋外での撮影や大人数が集まっての編集作業などが困難となり、作品作りが出来ない状況が続いています。

そんな中、「大学生の創作の機会が失われてしまう」と危機感を持ち、声を上げた1人の大学生の呼びかけに、日本中の映画・映像系に所属する大学生たちが応えました。

全国の大学の120もの映画・映像系の部活・サークルから集まった、総勢約500名のキャスト・スタッフによる、一大映画プロジェクトの背景にある思いを聞きました。

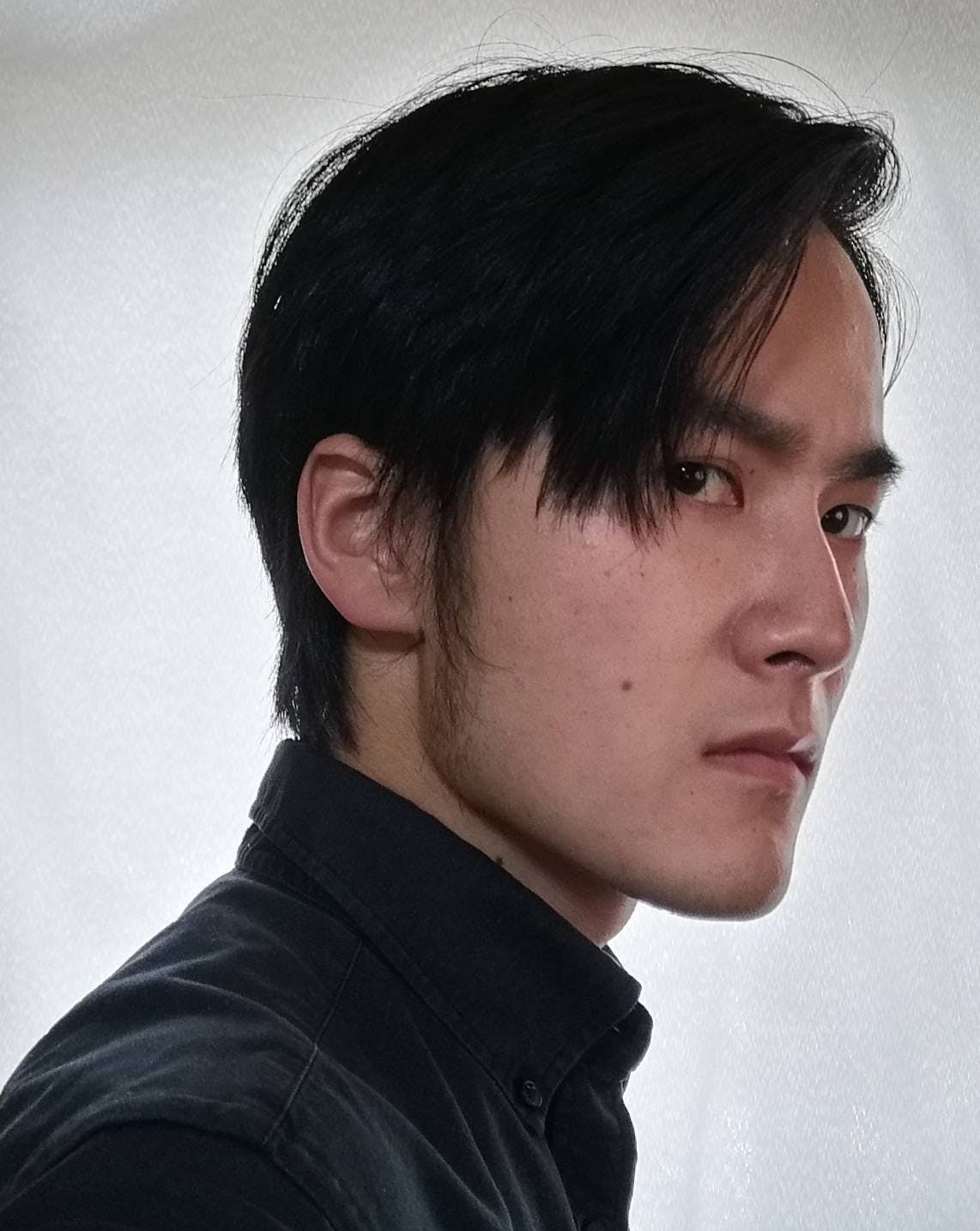

BuzzFeed Newsはプロジェクト「突然失礼致します!」の創案者で製作委員会代表の熊谷宏彰さんを取材しました。

映画プロジェクト「突然失礼致します!」を創案し、製作委員会代表を務める熊谷さんは、群馬大学の社会情報学部に在学する大学生です。2019年10月に群馬大学映画部MEMENTOを創設し、部長として活動しています。

熊谷さんもまた、新型コロナの影響で映画を製作できなくなった学生の1人でした。

2019年10月の映画部創設以来、機材やノウハウが不足する中で、地道に準備してきた映画撮影がようやく3月からスタートすることが決まっていました。

その矢先の感染拡大。さらに、同じ時期に体調を崩した熊谷さんは、映画撮影を断念せざるを得なかったといいます。

「自分の脳裏に様々な後悔の念が募りました。そこであった最も強い後悔が『結局何も撮れなかった』ということでした」

4月になり、新型コロナ感染の拡大が続くなかでも「映画を撮りたい」という強い思いを捨てられなかったという熊谷さんは、「他大学の映画部がどのようなことを考えているのか」に興味を持ち、ZOOMを介して関東圏の複数の映画サークルとの部員間交流会を開催しました。

「交流会を経て、どのサークルも考えていることは同じで、みんな『撮りたい』と感じているということに気付かされました」

自分と同じ思いを抱える学生の存在に気づいた熊谷さんは、その後も日本中の大学の映画部を調べては、オンライン交流会の開催を繰り返しました。

こうして東日本の約30の大学と交流会をした熊谷さんは、「これだけ多くの学生が『撮りたい』と感じているのに撮れないという思いや、その創作性を無為にしてはならない」と感じたといいます。

熊谷さんはZOOMでの交流会で「みんなで一本撮らないか」と提案。これに多くの賛同する声が集まりました。 こうして始まったのが、プロジェクト「突然失礼致します!」でした。

プロジェクト名「突然失礼致します!」に込められた思い

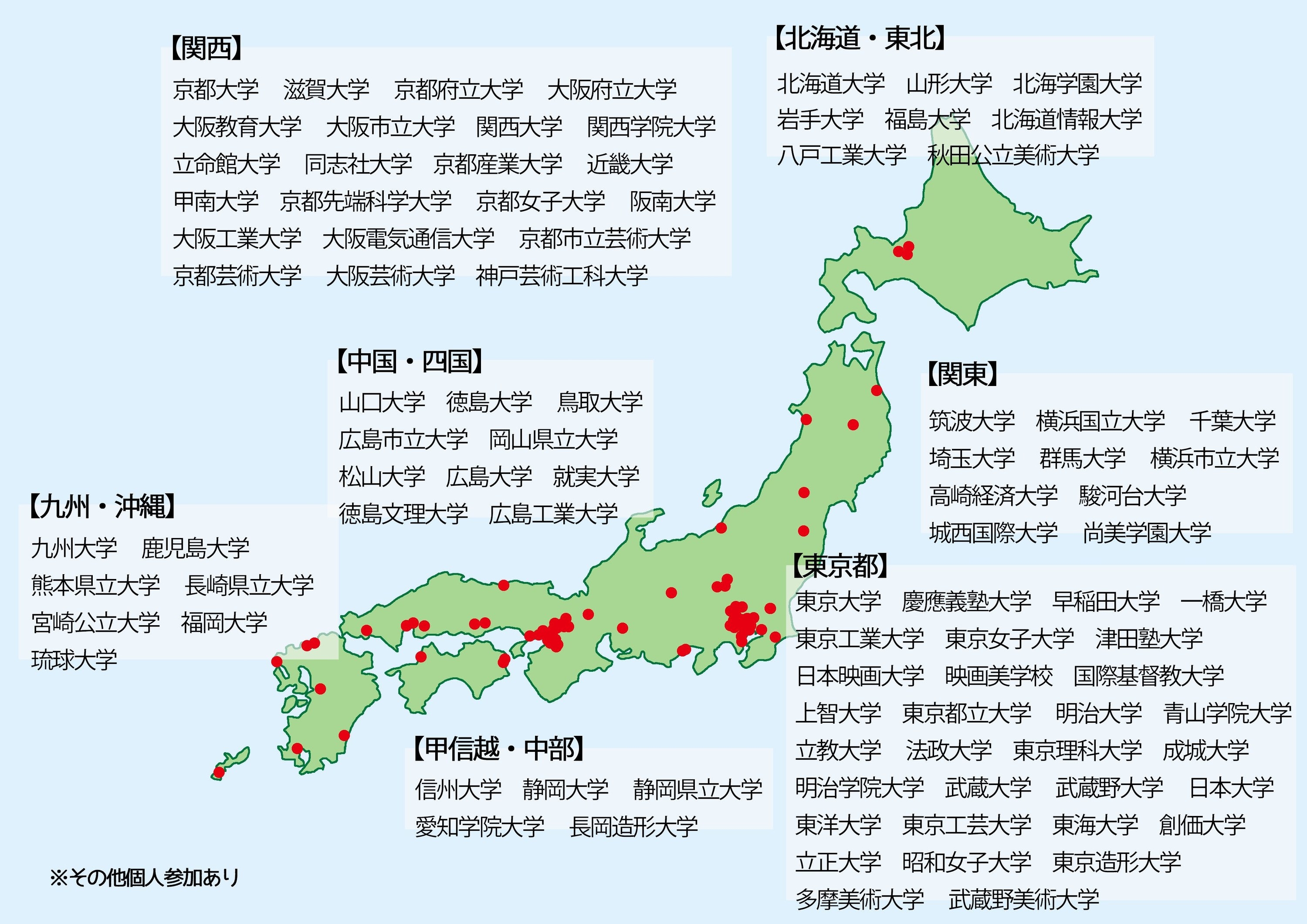

プロジェクトの立ち上げを決めてから、熊谷さんは交流会の対象を西日本にまで広げ、参加者を集めていきました。最終的に、全国100大学から120の部活が集結する大プロジェクトとなりました。

熊谷さんがプロジェクト立ち上げ時から賛同者を集める際に使ってきたのが、「突然失礼致します!」という言葉でした。

賛同者を募り、実現へと至ったきっかけとなったこの一言を、プロジェクト名にしました。そして、これには、「外出を自粛している方々の日常に『突然失礼し』、大学生の映画に対する熱量をお届けしたい」という意図もあるといいます。

熊谷さんは、プロジェクト発足にかけた思いを、こう語ります。

「このままでは、大学生の創作の機会が失われてしまう。未来の映画界を支えるような才能が摘まれてしまう。そうなってはいけない。コロナ禍でも、創作活動はできるんだと勇気を持ってもらいたい。そう思い、『突然失礼致します!』を立ち上げました」

作品の共通テーマは「希望」

作品の共通テーマは「希望」と設定。参加を表明した全国の大学の120の映画・映像系の部活・サークルから1分以内の映像作品を募りました。

「突然失礼致します!」のプレスリリースでは、このテーマとプロジェクトに込められた思いが綴られています。

映画というものは元来「光の芸術」と呼ばれています。暗闇を照らす一筋の光は私たちに様々な体験を提供してきました。しかし、現在その状況は脅かされ、私たちは日々不安を抱えながら、閉塞した世界で生活しています。

私たちはこの世界を僅かに照らす一筋の光を日本中から集め、一つの映画を作りました。

映画を愛する多くの人たちへ。ひとときの安息として、この映画を捧げます。

こうして、180本の作品が集まり、全編約3時間14分に及ぶ長編オムニバス作品が生まれました。

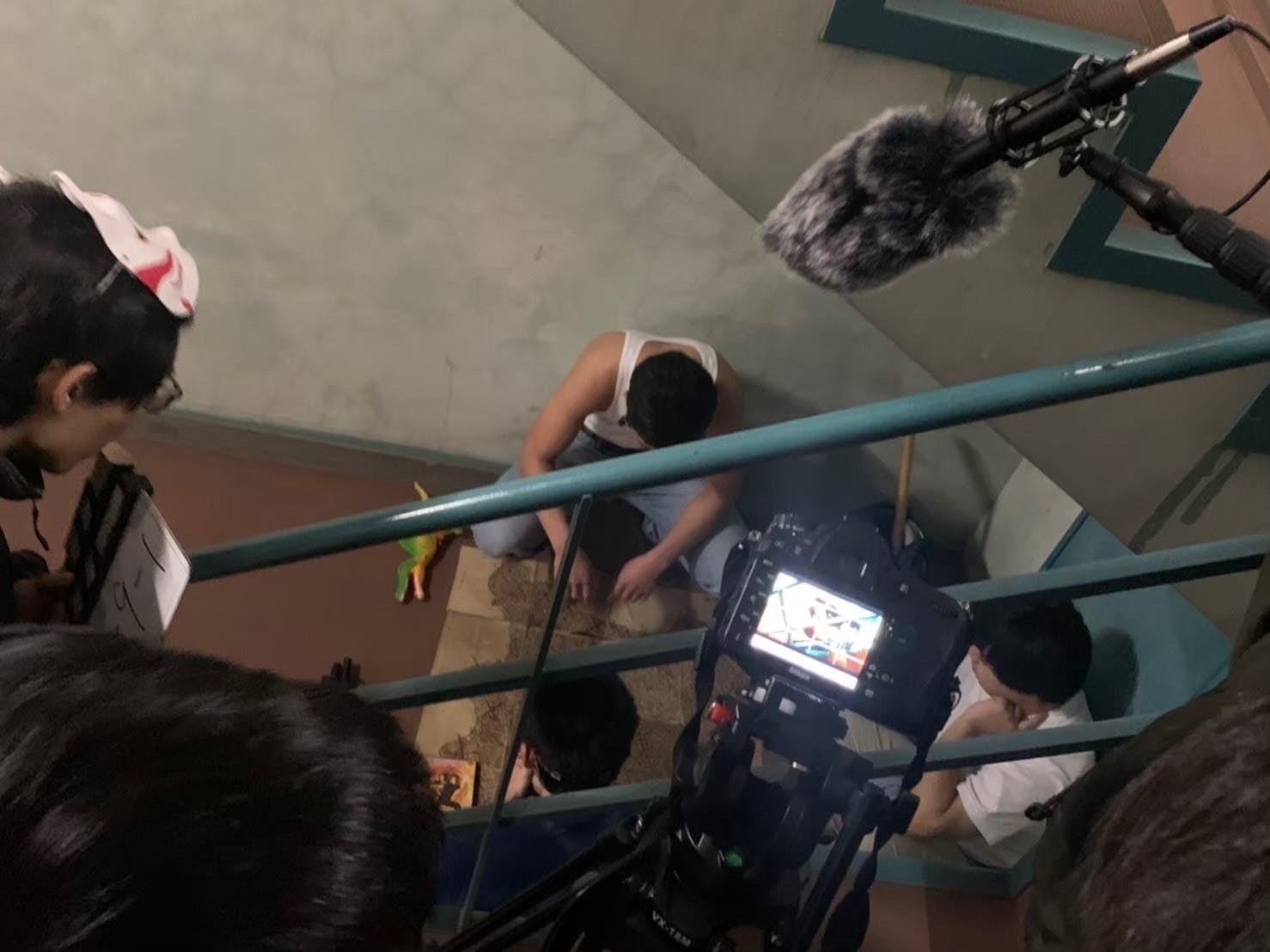

撮影条件は、「三密を避けること」。

プロジェクト発足時から、「屋内で三密を避けるという撮影条件下においても創作活動は可能で、創造性の自由は失われないことを、自粛期間が長引いている人々、特に学生に向けて証明したい」と掲げてきました。

だから製作では、

・新規撮影は、三密環境を避けた屋内のみで行う

・ 企画会議から YouTube 公開までの全ての工程をリモート環境で行う

ことを条件としました。

熊谷さんは、こうした異例の状況下での作品作りには、良い点も悪い点もあったと振り返ります。

「自分たちで(三密を避けると)設定したのですが、いざ撮るとなると非常に酷な制約を強いたのだなと痛感させられました。撮影に関しては、特に照明の調整が非常に困難でした」

一方で、この制限があったからこそのメリットもあったのだといいます。

「リモートだからこそ生まれた友情があります。例年のままだったら学内だけで完結していたであろう人間関係が大きく広がったことは、より良い実りだったと言えます。それだけ多くの映画製作に長けた人間がいたからこそ、自分たちが気付けなかったような多彩なアイデアが生まれました」

本編はYouTubeから視聴可能。参加作品の人気投票も!

YouTubeでこの動画を見る

クラファンで目標額200%達成

コロナ禍での映画製作を終えた今、「やはり感慨深い」と熊谷さんは振り返ります。

「自分は旗振り役に過ぎず、企画に参加してくれた500名ものキャストの方々がいなければ、この企画はここまで大きなものになっていなかったと感じます。改めて感謝の念を感じます」

こうした学生の思いに答えるように、完成作品の劇場上映費や広報費のために行われたクラウドファンディングには130名の支援者から、総額111万円以上の支援金が集められ、目標支援額の200%を達成しました。

映画『カメラを止めるな!』の上田慎一郎監督や、映画『GANTZ』『アイアムアヒーロー』の佐藤信介監督からも応援コメントが

学生たちの熱い思いがつまったプロジェクトに、映画『カメラを止めるな!』の上田慎一郎監督や、映画『GANTZ』『アイアムアヒーロー』の佐藤信介監督からも、応援コメントが届いています。

・映画『カメラを止めるな!』の上田慎一郎監督

全国の大学 120 団体が合同で1本のオムニバス映画を創るという。いいねぇ、無謀なことするねぇと頬が緩んだ。

そうなんだ。 新しい景色はいつだって無謀の先にある。

『カメラを止めるな!』の公開時に自分が言っていた言葉がある。 『無知と無名と無謀の三つがかけ合わさると無敵になれる』と。

無知で無名で無謀。 だからこそ無敵である学生達が、どんな映画を創りだすのか楽しみだ。

・映画『GANTZ』『アイアムアヒーロー』の佐藤信介監督

私も大学時代、自主映画を懸命に制作していた身として、このコロナ禍における学生映画連携企画に、勇気づけられました。

映画制作自体が苦難を強いられる今、一方で未曾有の映像の需要が見込まれています。映像作品の制作は、なかなかリモートだけでは難しく、凝ろうと思えば限りなく手間暇もか かり、多くの人手も必要となります。

観るのは一瞬でも、作り手達の多大な苦労なくして映像作品は生まれません。芸術活動と肉体労働が共存するこの営みは、決して安楽な作業ではない。特にこの現在の状況下では 尚更です。

この苦労を引き受け、映像によって人々に喜びを提供しようとする者にとって、今は強い意志で共に繋がる時なのかもしれません。

またこの企画、一度限りではなく、これからも続いていくと面白そうです。成功を祈っています。

コロナ禍は、「『外出』自粛期間であっても、『活動』自粛期間ではない」

熊谷さんは、この作品を「年代が近い、学生に多く観て欲しい」と考えています。

「私はこの自粛期間を『外出』自粛期間であっても、『活動』自粛期間ではないと考えていました。この映画は『コロナ禍であっても活動することはできる』ということを顕著に示したと感じております。だからこそ、彼らが活動的になるための一歩を踏み出す後押しになることを祈っております」

「また私は映画のもつ、作り手の世界観を『映像』という最も分かりやすい形で提示し、受け取り手が自分の世界観に影響を及ぼす」というプロセスを興味深く感じていました。本作では学生たちの思い描く180通りもの「希望」が描かれています。この作品をきっかけに影響を受けた視聴者が「181番目の希望」を紡いでくれることを期待しております」