1945年8月9日午前11時2分。人類で2度目となる原子爆弾の投下を経験した、長崎。

そんな長崎にはかつて、「幻の原爆ドーム」とも呼ばれる遺構があった。浦上天主堂だ。

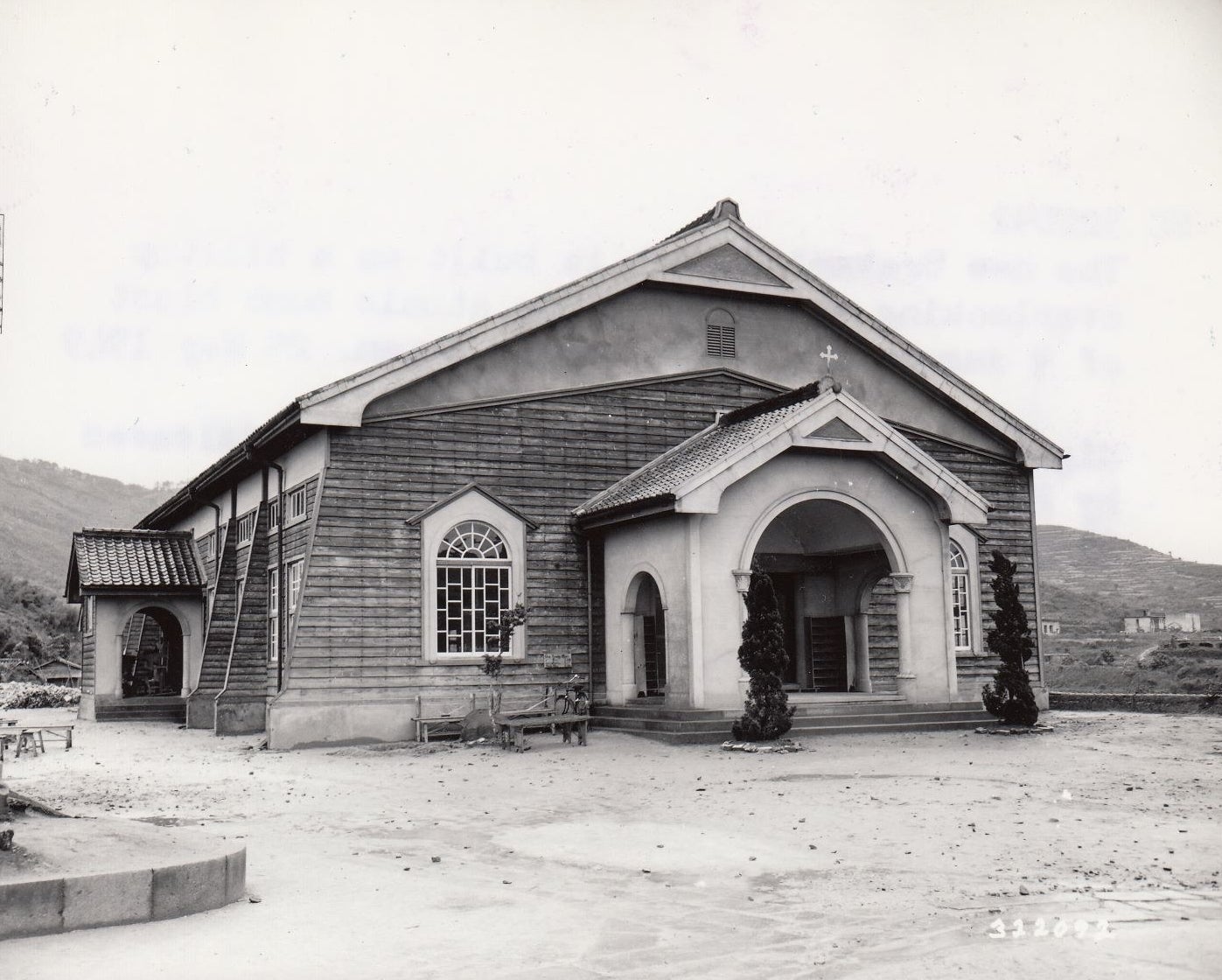

爆心地の直近にあった浦上地区は、古くからキリシタンの地として知られていた。信徒の悲願だった天主堂は1925年に完成した。

当時「東洋一の教会」とも言われていた教会は、長崎に暮らす多くのカトリック信者にとって祈りの場になった。

しかしそのレンガ造りの建物は、一発の原子爆弾によって、一瞬のうちに、無残にも破壊された。

当時、天主堂内にいた数十人の信者たち、そして2人の神父は即死。

この地区に住んでいた約1万2千人の信徒のうち、約8500人が亡くなったという。

焼け野原には、レンガ造りの残骸がぽつりと残された。

それでも、そこが祈りの地であることには変わりはなかった。

その年の11月には、生き残りの信者たちによる慰霊祭が開かれた。

私たちの親、兄弟、夫、妻、子供、友人、みんな良い人たちが一発の原爆によって神に召されていきました。

そして浦上はこのような焼野原になりました。明治6年に「旅」から帰って来た時は、「あばら家」でしたが、浦上に家が残っていましたが、今は一軒の家もありません。

被爆の翌年には、仮聖堂が完成した。その中で、天主堂の再建を求める声が、信者たちの間で高まっていった。

一方で、原爆の悲惨さを伝える存在として、天主堂の保存を求める声も少なくはなかった。

1958年に天主堂は撤去、翌年に再建された。廃墟となった側壁の一部は爆心地に移設されることになった。

新たな浦上天主堂ではいまも、毎年8月9日に追悼ミサが開かれている。