東京パラリンピックが、8月24日に開幕する。

「パラリンピック」という名称は1964年の東京大会で初めて使用され、以来、五輪と対をなす存在として社会に定着してきた。

一方、脊髄損傷の当事者として医療史を研究する坂井めぐみさんは、「パラリンピックの五輪化が進んでいる」と懸念を示す。

また、感染リスクの高い選手たちが一堂に会してイベントを開催することを危ぶむ声もある。

1964年の東京パラリンピックは私たちの社会に何を残したのか。そして、コロナ禍の今大会は、未来に何を残すのか?

1964年大会は「転機に」。しかし…

1948年、戦後初の五輪であるロンドン大会に合わせ、脊髄損傷者のアーチェリー競技大会として「ストークマンデビル大会」が開催された。これが現在のパラリンピックのルーツとなっている。

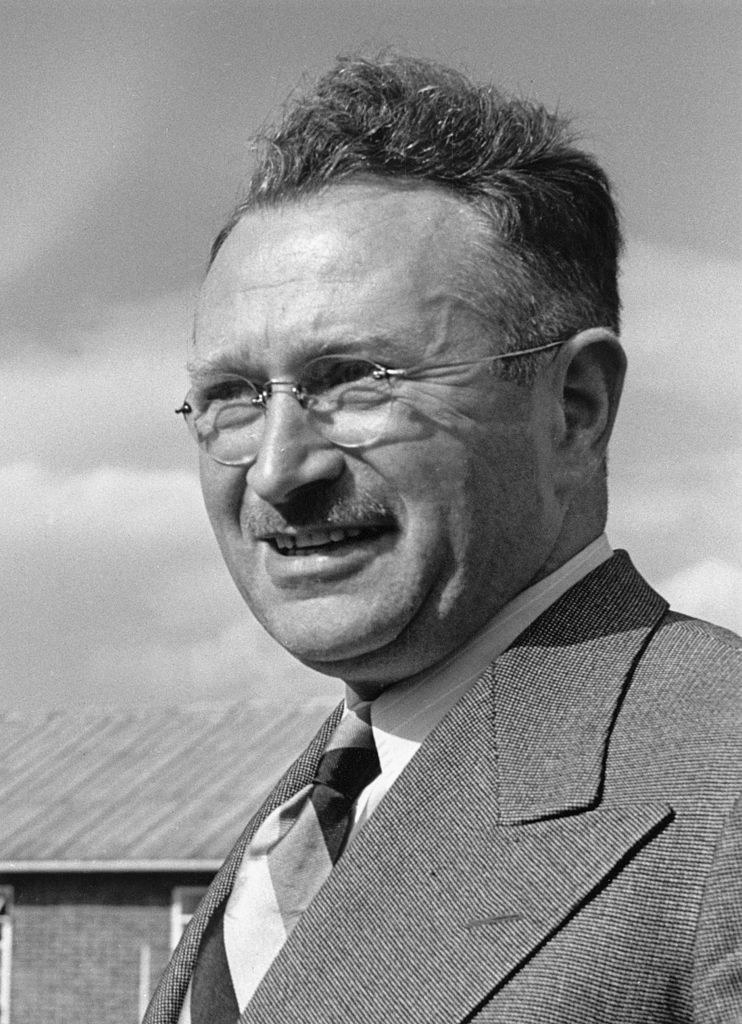

この「ストークマンデビル大会」の中心的人物がドイツ出身のルートヴィヒ・グットマン博士だ。

グッドマン博士は、当時2年以内に亡くなると言われていた脊髄損傷者の死亡率を、リハビリスポーツの導入によって大幅に低下させた功績で知られる。

博士は毎年、英国のストークマンデビル病院で、リハビリも兼ねた競技大会を開催していた。

国立別府病院に勤務していた中村裕医師は1960年、リハビリの研究のために現地を訪れ、グットマン博士に出会う。

中村医師はそこで「重度の障害を持つ脊髄損傷者の85%が6ヶ月で社会復帰する」という事実を知り、1964年のパラリンピック東京大会開催に向けて動き始めた。

立命館大学衣笠総合研究機構で専門研究員を務め、医療史の専門家である坂井めぐみさんは「1964年のパラリンピック東京大会は日本の脊髄損傷者の人たちにとって転機になった」と語る。

坂井さんは脊髄損傷の当事者として、脊髄損傷医療を取り巻く日本の歴史を研究。著書『「患者」の生成と変容』を記している。

「1964年のパラリンピック東京大会は、日本にもこれだけの脊髄損傷者が生きていたのだと社会に示したという意味で、大きな転機になり、インパクトをもたらしたと考えています」

「ですが、グッドマン博士が『脊髄損傷者は健常な部分を鍛え、労働市場に復帰することで社会の役に立つべきだ』という考えを持ち続けていたことも事実です」

「重度の脊髄損傷者はタイピングなどもできない。こうした能力主義からこぼれ落ちる人がいたことも忘れてはいけません」

“銀ブラ”する外国人選手に驚く大会関係者

《第四の医療と呼ばれているリハビリテーション(社会復帰の医療)の立遅れは、障害者をとかく暗いベッドにひきとめがちである》

朝日新聞は1964年のパラリンピック東京大会開幕の前日、「身障者のスポーツ祭典 社会復帰へジャンプ」と題した記事で、このように当時の日本社会の課題を報じている。

1964年の東京パラリンピックに出場した日本人選手53人のうち、大多数が国立病院や療養所の患者や訓練生たち。仕事をしていたのはわずか5人だけだった。

パラリンピック閉幕後、朝日新聞厚生文化事業団の事務局長を務め、東京大会の実現に貢献した寺田宗義さんが雑誌『厚生』に寄稿した「パラリンピックこぼれ話」には象徴的なエピソードがつづられている。

《秋ばれのある日、二人の外国女性が車椅子のままで代々木選手村のゲートをさりげなく出てゆくので、私は何処へゆくのであろうかとひそかにあとを追った。すると二人は手をあげてメイタクをとめ運ちゃんの手も借りずに身軽に車に乗り込み、そして車椅子を自分で二つに折りたたんでサッサと走り出した。

二女性をのせたタクシーは青山通りから赤坂をぬけて銀座通りのデパートの前でストップ、ヒラリと身を躍らせて再び車椅子の人になると、銀ブラの人の興味の視線を浴びながら平然と銀座の舗道を散歩(?)、やがてデパートにはいりエレベーターで六階の売り場へ。

日本人形や扇を買って嬉しそうに再びタクシーに乗って帰村したが、往復の様子をつぶさに見た私は、彼女らがロンドンの電話交換手とタイピストとして立派に生活し、社会人として同じように人生をエンジョイしていることを聞き、ナル程ここまでいってこそ、東京での土産買いも気軽にできるのだなあと、日本の現状の遅れを痛感した》

パラリンピック閉幕後、日本の脊髄損傷者たちは「ある現実」を突きつけられたと坂井さんは語る。

「出場選手たちの多くは療養所や病院に入院していた人たちでした。そのため、大会が終わると療養所や病院へと戻っていきました」

脊髄損傷者たちが療養所や病院へ帰っていくことを残念に思った中村医師は、「保護より機会を」という理念のもと、1965年に障害者自立のための施設「太陽の家」を開設する。

「パラリンピックの思想と就労が強く結びつき、1964年大会を契機に様々な福祉制度が整備されていくこととなります。それは、働くことのできる障害者にとっては、少しずつ自立に向けた機会が開かれていく時期であったと言えるでしょう」

「しかし、パラリンピック後、療養所で生活する脊髄損傷者たちは、メディアが作り出した障害者像と自分たちの目の前に広がる現実とのギャップに困惑し、悩んでいくことになります。それは今にも続いています。まさにこのような矛盾を生み出すものが、パラリンピックなのではないかと思います」(坂井さん)

進むパラリンピックの五輪化

パラリンピックが生み出す矛盾とは、どのようなものか。

「2014年にソチで開催されたパラリンピックの閉会式では、車椅子に乗ったアスリートが15メートルのロープを腕の力だけでよじ登り、スタジアムに降りてきた『IMPOSSIBLE』の『I』と『M』の間にアポストロフィーを入れ、『I'M POSSIBLE』にするという演出がありました。不可能だと思えたことも、少し考えて工夫さえすれば何でもできるようになる、というメッセージは小中高生向けの学習教材としても使用されています」

「何かをできるようになる、ということ自体は合理的配慮の話ともつながり、良いことだと思います。ですが、『できるようになる』ことを目指さなければいけない、という価値観ばかりが強化されてしまうことを危惧しています。『できること』と同じように『できないこと』も認めていかなければ、共生社会にはつながらないのではないでしょうか」

坂井さんはこうした現実に、「パラリンピックの五輪化が進んでいる」と苦言を呈す。

「1964年に初めてパラリンピックという名称が使われ、1985年には正式名称としてようやく認められました。そして、1989年にIPCが創立され、1992年には医学的な根拠によるクラス分けから能力別のクラス分けへと変更されました。障害者の中のリハビリという文脈で始まったスポーツが、エリートスポーツへと進展している。こうした結果、どんどんとパラリンピックが五輪に近づいていると感じています」

パラリンピックだけ中止を求めるのは差別か?

東京では、新型コロナの爆発的な感染拡大が進む中でパラリンピックが開催されようとしている。

坂井さんは現状に何を思うのか。

「パラリンピックはリハビリの文脈から始まったという歴史があるので、ある意味で批判しにくい部分はあると思います。競技環境が必ずしも整っているとは言えない中で練習を続けてきた選手たちがいるため、『五輪は開催したのにパラリンピックだけ中止を求めるのは差別ではないか』といった声もあるかもしれません」

「ですが、現在のような感染拡大が続く中で、基礎疾患などを持ち、重症化するリスクの高い方々を集めて国際的なイベントを開催するということは相当厳しいものがあると考えます」

コロナ禍の東京パラリンピックは、日本社会に何を残すだろう。

「五輪だけでなく、パラリンピックの価値も社会全体で問い直すことにつながるのではないか」

坂井さんは、そう考えている。