26年まえにつくられた『同性愛報道の手引き』

在野の当事者団体、LGBT法連合会が『LGBT報道ガイドライン』という文書を策定したことが発表されました。バズフィードでも紹介されています。

昨今ますます関心を高める性的マイノリティ。それに応えるように、メディアでの取り上げも続いています。そのなかには、当事者に直接取材した記事も多数あります。

ところが、毎日新聞の調査によれば、取材を受けた当事者等の70人中46人が「記者が不勉強だと感じた」と答えたとか。せっかく取材を受けながら、できあがった記事や表現に残念な思いをする、「当事者とメディアの不幸なすれ違いによるトラブル」が増えてきたといいます。

この『ガイドライン』は、そうした状況を改善したいという問題関心から編まれました。

このニュースに接したとき、私の脳裏によみがえったある記憶があります。同性愛者の市民団体が、『同性愛報道の手引き』というまさにガイドライン的冊子を作成し、配布を始めたという新聞記事でした。

1993年3月9日、朝日新聞、いまからちょうど26年まえ。第3社会面で断続的に取材や報道のあり方を考える「メディア」というコーナーでの取り上げでした。

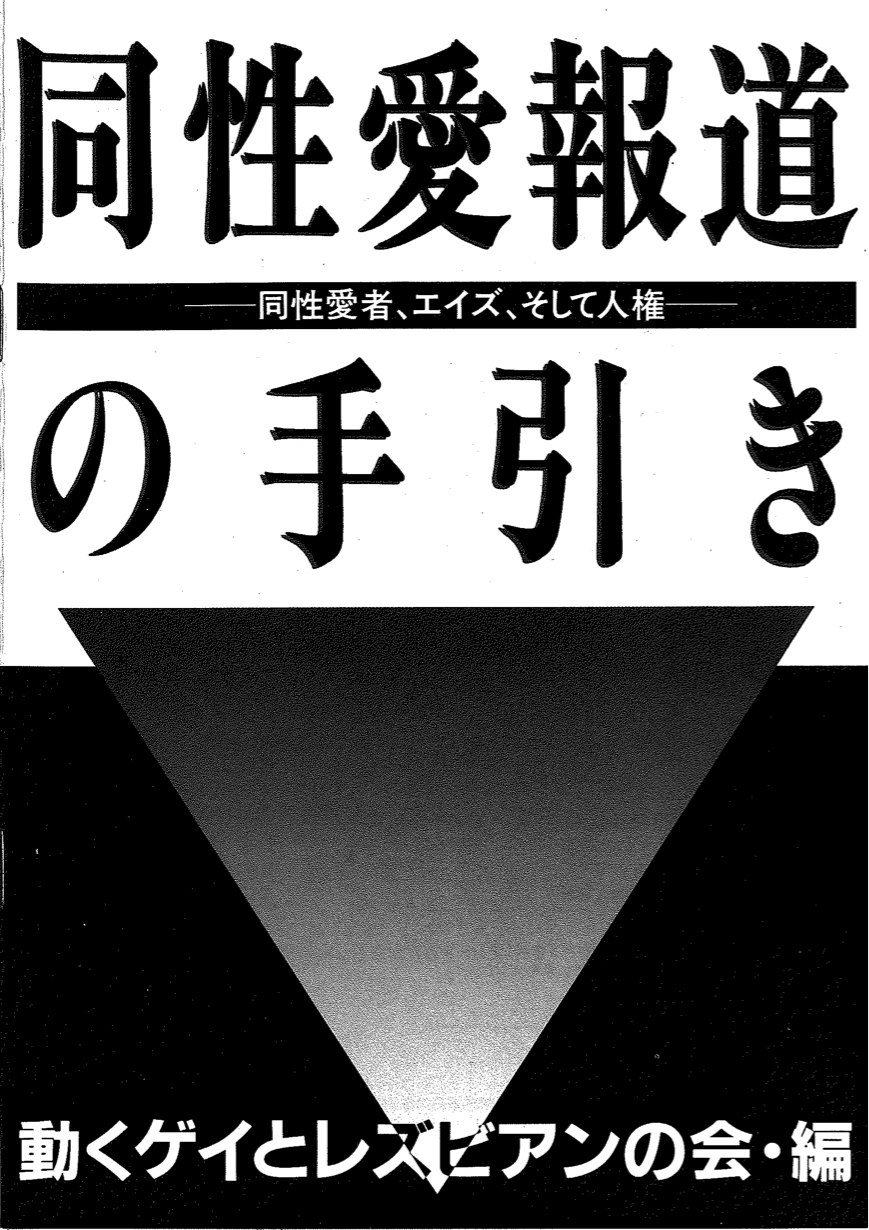

記事によれば、『手引き』は中野区にある同性愛者の市民グループ「動くゲイとレズビアンの会(通称アカー)」が作成。A5判、本文10ページ。同性愛に関する用語の解説のほか、同性愛報道の留意点、そして「こんな報道では困ります」といった事例紹介エッセーや当時活発化していた同性愛者の運動を伝える情報が掲載されていました。

記事には、この冊子をまとめた市民グループメンバーのゲイのコメントが掲載されています。

「メディアの情報は、多くの人々に影響を与える。けれども、雑誌やテレビを中心に、同性愛を趣味や悪癖ととらえ、おもしろ半分にちゃかしたり、人権侵害を招きかねない例がある。手引きがメディアの意識改革のひとつになれば」

このゲイメンバーとは、じつは26年前の私でした。

全国から届いた問い合わせや申し込み

全国紙で取り上げられた効果は絶大で、日本中から冊子の送付希望があいつぎました。メディア関係者からの請求もありましたが、そうした「プロ」ではないかたーー教師、行政、図書館、公民館、そしてなにより名も肩書きもない「一般」のかたからの問合せが多数を占めました。

そのなかには、きっとゲイやレズビアン、そして当時はまだハッキリと分岐が認識されていなかったトランスジェンダーはじめさまざまなセクシュアルマイノリティのかたたちがいたことでしょう。

若い人は、インターネットのなかった時代を想像しがたいでしょうが、当時は性風俗情報メインのゲイ雑誌は数誌あっても(それさえ通販が普及する以前、書店店頭で買うことには大きな抵抗がありました)、同性愛にかんする「まとも」な情報はまったく手に入らない状況でした。

国語辞典、百科事典、『家庭の医学』、『イミダス』等の時事用語辞典には、同性愛は異常性欲や変態性欲といった解説があたりまえの時代でした。

朝日新聞で紹介されたこの「まじめ」そうな冊子にならば、「自分の謎」を解き明かす鍵がひそんでいるのではないか。そんな喉を焼くような激しい飢(かつ)えを帯びた手紙が、ビックリするほど事務所に舞い込んだのです。

冊子には100円の売価がつけられ、記事にもそう記してもらいましたが、会のリーダーは舞い込む手紙に「無料で送ろう!」と宣言し、問い合わせの手紙にもどんどん冊子を送りました(あとで切手や小為替を送ってくれた人もいますが)。

私は内心もったいないなぁと思いつつも(苦笑)、発送作業に励んだ記憶があります。冊子はたしか3刷(合計5000部ほど)したのではなかったでしょうか。

「同性愛者は人権の課題だ」と訴える

きょうはそんな過去の思い出語りがしたいわけではありません。今回新しくLGBT法連合会が作成した『ガイドライン』をご紹介するまえに、26年前の『手引き』からうかがえる、当時の同性愛をめぐる報道や言説の状況がどんなものだったかを振り返っておきたいというわけです。

『手引き』に何度も繰り返される言葉、それは「同性愛者とは人権の問題」です。当時、同性愛は「まだ」、人権課題であるという意識さえ一般的ではありませんでした。

「発行にあたって」と小書きされた冊子冒頭の文章では、

「無知や誤解、それに基づく偏見、そして人権無視が、まかりとおっています」

「同性愛者は、異性愛者と並ぶ、人間の姿の一つ」

「報道や執筆に当たっては、同性愛者の人権に、十二分のご配慮を」

と、訴えています。

同性愛(者)の対概念として異性愛(者)があるという指摘も、まだ珍しかった時代でした。性の逸脱や異常を指す同性愛という言葉だけが存在し、「異性愛」はその名を問われることさえなかったのです。

当事者からのメディアに対する訴えには、とかく「言葉狩り」という非難が投げつけられます。この『手引き』でも、「決して、所謂『言葉狩り』をするためではありません。言葉だけを言い換えても、差別や偏見の解消にはつながりません」と述べます。では、『手引き』はなにを目指していたのか?

私たち同性愛者が望むことは、報道に携わる皆様一人一人が、「同性愛者を茶化さず、同性愛者を避けず、わからないことは同性愛者に聞く」といった姿勢をお持ちくださることです。(『同性愛報道の手引き』より)

多少気負った文章ですが、私たちがなにを問題と感じていたのかがうかがえる、興味深い一文です。

同性愛を茶化さないと気がすまないメディア

当時(あるいは今もでしょうか)、メディアに同性愛(者)が現れるとき、それは一貫して、茶化される存在として登場していました。その例として『手引き』では、

- 同性愛であることをことさら取り上げておもしろがる(「○○はホモ?!」「犯人の部屋から同性愛ポルノが」など)

- 同性愛を、性的部分や風俗に限定してとりあげる(「あなたのホモ度チェック」「コワくて行けない二丁目潜入ルポ」など)

を指摘しています。

以前、フジテレビで話題になった「保毛尾田保毛男」といったエキセントリックなキャラクターも、同性愛者=茶化すべき存在、嗤(わら)ってもいい存在、という当時の了解をふまえて造型されたものでしょう。

こうした揶揄や嘲笑、侮蔑がメディアから流されることによって、同性愛者自身を傷つけると同時に、社会のなかの同性愛者への偏見を助長し、固定化していると『手引き』は指摘します。

また、同性愛者に触れるときただ事実を報道すればよいのに、かならず「茶化す」文体で“味つけ”されることも、メディアの宿痾のようなものでした。

クリントン大統領(当時)が同性愛者の軍入隊問題で苦慮する対応を「クリントンを悩ます女性とホモ」と報じたり、海外での大きなプライドパレードの新聞記事に、「同性愛者差別ハンターイ」という見出しを見かけたりした記憶もあります。いわゆる「黄色い声をあげている」雰囲気を狙ったものでしょう。

同性愛茶化しは、それに乗っかれば記事が「一丁あがり」で書ける、メディアご愛用の紋切り型表現としてすでに確立していました。

書くならきちんと書いてほしい 私たちに聞いてほしい

こうした茶化し表現に対し、書くならきちんと書いてください、そこに同性愛の課題や同性愛者の姿があるのに、なぜ言及を避けるのですか? というのが、『手引き』の問題意識でした。

米大統領選挙で同性愛者の人権団体がクリントンを支持したりホワイトハウスに招かれたりなど、争点として浮上していたことや、活発だったエイズのボランティア活動がゲイたちに担われていることが、なぜか日本の記事では抹消されているのです。私たちはそれに正面から疑義を呈しました。

それ以前なら、当時者からは、「そっとしておいてほしい」「触れないでほしい」だったかもしれません。しかし、1990年代のリベレーション(解放運動)の高まりのなかで、「書くならきちんと書いてほしい」「ないことにしないで」というプライドの主張に変化していることが感じられます。

そして、書くんだったら、当事者に発言の機会を与えてほしい、声をとりあげてほしい、と求めています。

同性愛についての記事なのに、同性愛者が全く登場しない。心理学の「権威」、「高名」な脳生理学者、「売れっ子」の小説家……。同性愛者でもない人々に、何が語れるでしょうか。同性愛についての記事は、同性愛者自身に、取材してください。(『同性愛報道の手引き』より)

気負いまるだしのお恥ずかし文章ですが、当時、同性愛について言及することは、それだけでなぜか「タブーに挑む」もので、それができるのは、超然的な学者先生か世間の規範に「反逆」する小説家の役どころでした。

逆に、当事者としてメディアの取材を受けようとする人がどれほど少なかったか、困難だったのかがしのばれます。

この冊子を編集したアカーも、若者たちが市民団体としてなんとか体裁を整え、メディアに市井の「普通」の当事者ーー特段の才能もなく、夜の街の住人でもないーーの声を届けようともがいていたころでした。

よき報道をつくる責務は、メディアと当事者の双方にある

26年まえに私たちが『同性愛報道の手引き』を編んだころのメディアは、同性愛のテーマと正対することができず、いつもワンクッション入れて茶化す、それができないときはきれいさっぱり同性愛者の存在を消し去る、生の当事者とは会わないで自分たちの描いたイメージをなぞるだけ。これは典型的な同性愛恐怖症(ホモフォビア)ではないかーー?

それを当事者発で少しでも変えてゆきたいというのが、『手引き』を編んだ問題意識でした。

その後、会内のメディアチェック班は、新聞や雑誌記事を集め、会報に毎号、「垢すりメディア指南」という、偏見だらけの記事をユーモラスに指摘する連載をしていました(タイトルは、当時流行しはじめた“韓国垢すり”にちなみます)。

いま、多少なりとも同性愛茶化し、性的マイノリティ茶化し、にネット上などで批判の声が巻き起こるようになったのは、90年代はじめ以来の30 年にわたるさまざまな人びとの、本当に、文字通り地をはいずるような努力の結果がようやく社会に定着したのではないかと思わざるをえません。

さて、それからちょうど26年後、今回『LGBT報道ガイドライン』が新たに発表されました。

いまや多くのメディア、記者たちは、性的マイノリティのことを、(日本が世界に遅れをとる)人権課題ととらえ、それを積極的に報じ、当事者の生の声を伝えたいと願っているようです。

当事者のがわも、メディアと会うことへの敷居が下がり、さまざまなプライバシー処理の方法にも慣れ、安全に声をあげられる環境が整ったようです。

ところが、それゆえに伝えたいというメディアや記者と、声を届けたいという当事者との、「不幸なすれ違いによるトラブル」が多発しているというのです。

とくに、よかれと思って協力した取材によって秘密にしていた自身のことをはからずも公表してしまい、メディアによるアウティングと同様の結果になるなど、「残念」な事態が生じていることには、興味深いものがあります。

こうした事態を踏まえて、今回、『ガイドライン』が作成され、伝えるメディアがわへの注文だけではなく、取材を受ける当事者のがわへも、注意喚起がされている点は注目に値します。

思えば、『手引き』を編んだ四半世紀もまえの時代は、「ダメなメディア」と「声をあげる当事者」という、単純な勧善懲悪の図式で語れました。なんとのどかな時代だったのでしょう。

しかし、現代はSNSなど情報拡散ツールの発達もあり、画像も含めてナイーブな個人情報の取り扱いが求められ、誰が悪い、彼が悪いとは、かんたんに言えない時代となりました。

今回の『ガイドライン』が、取材を受ける当事者のがわにも注意喚起をうながしていることには、性的マイノリティと報道をめぐる課題が深化していることを感じざるをえません。

とはいえ、そうした「不幸なすれ違いによるトラブル」を少しでも回避するためのガイドラインを、今回、メディアと当事者とが共同して考え、とりまとめた点はすばらしい! 今後の報道にぜひこの知見を生かし、さまざまな情報発信を進めていってくださることを期待してやみません。

【永易至文(ながやす・しぶん)】NPO法人事務局長、ライター、行政書士

1966年愛媛生まれ。進学・上京を機にゲイコミュニティを知り、90年代に府中青年の家裁判などゲイリベレーションに参加する。出版社勤務をへて2001年にフリー。暮らし・老後をキーワードに季刊『にじ』を創刊。2010年よりライフプランニング研究会、13年NPO法人パープル・ハンズ設立、同年行政書士事務所開設。同性カップルやおひとりさまの法・制度活用による支援に注力。