75年前のあの日。ホームで聞いた放送は、終戦の知らせだった。

二度と戻りたくない日々。

逃げ遅れたら死んでしまう。解けることのない緊張感。

重労働だった工場勤務。

旧友たちは戦争に出かけたが……。

硫黄島から帰ってきた同級生から学んだこと。

終戦になって思ったことは「兵隊行かなくて済んだ」「死ななくて大丈夫なんだ」。第二次世界大戦の時に軍需工場で働いた御年94歳の祖父。当時のことを聞いた。

それは、天気のいい日だった。

「千葉駅のホームで工場から家に帰る時『これから重大な放送がありますから、みなさん謹んで聞いてください』と大きな声で駅員さんが言っていてね」

「その時はよくわからなかったんだけど、気がつけば終戦ということだったんだよ。はじめに思ったことは『兵隊にいかなくて済んだ』だったね」

これは94歳になる祖父が明かした、1945(昭和20)年8月15日、終戦を伝える玉音放送が流れたときのエピソードだ。

1999(平成11)年生まれの私は、これまで聞いたことのなかったその戦争体験談を、戦後75年の節目に取材することにした。

戦闘機をつくる工場に勤務し、18歳の夏に終戦を迎えた祖父。「私の話なんて聞いても面白くないよ」と言いながら、祖父は初めてその重い口を開いた。

「あの頃は、青春なんてなかったんだ」

昭和19年、兄の出征時の写真。上段左から二番目が祖父(1944年)

祖父は、1926(大正15)年にいまの千葉県神崎町で生まれた。家族は養蚕工場を営んでおり、裕福な生活をしていたという。

「私の祖父や親父は経営が上手でね、繭市場というのを年に3回か4回ほどやったの。長野から人がたくさん来て、街中の人も働きにきてさ。よく工場に遊びに行ったっけね」

「医者や酒屋と同じくらい金があった。私が生まれた頃から女中さんがいて世話してくれてたんだ」

戦時中はどんな生活を送っていたのか尋ねると「普通の生活だよ」とだけ答える。しかし、戦争の足音はどんどんと迫っていた。

日本の戦争は、中国への侵略で始まり、1941年12月8日の真珠湾攻撃からは、アメリカやイギリスなどとの戦争も加わった。世の中もだんだんと、窮屈になっていった。

「日中戦争のころはお饅頭やなんかの砂糖が入ったものを食べられていた。でも、だんだん戦争が厳しくなって、食べ物が手に入らなくなったんだ。親父も政府の命令で工場をやめてしまったね。そのころ近所では、祖母が設立した地元の婦人会で、消火活動の練習をやっていたんだよ。バケツリレーを何度もやっていたね」

通っていた中学校では授業が軍事教練に振り替わり、実際に銃を握る訓練もさせられた。

「1〜2年生は何も持たないで、3年生から5年生は鉄砲持つんだ。『えいや』という掛け声を出してね、訓練していたよ」

戦争が厳しくなってきた影響で、卒業を間近にした1944(昭和19)年のはじめから、日立航空機千葉工場で働くことになった。

「学校を卒業するはずだったんだけど、日本軍が弱くなっていたからその年の1月に卒業させられた。それで、みんな飛行機や戦車を作る工場へ分かれて働きに行ったんだ」

工場はできたばかり。発動機工場と機体工場があり、1万2千人が働いていたという(読売新聞、2015年6月28日)。製造していたのは、練習用戦闘機と航空機用発動機(エンジン)だ。

祖父は「零戦や、特攻兵器のエンジンをつくっていたんだ」と誇らしげにいう。実際、工場では零戦をベースにした練習機のほか、特攻ジェット機「桜花」のエンジンも製作していた。

そんな工場での日々は、苦しかったともいう。食べ物も不足していたばかりか、本土空襲も本格化。軍需工場ということもあって、地域は米軍の標的にもなった。

「朝起きて汽車に乗って工場行って、ひどい飯食べさせられてな。毎日空襲警報が鳴ってさ。そのたびにみんなでバラバラと1kmも走ってね、田んぼを越えると林があって、その中に逃げ込むの。そういう生活だったよ」

「爆弾は落ちてきたら爆発する他ないんだもの。みんなふっとんじゃうんだよ。空襲警報が鳴ると毎回緊張感が走ったね。『ほらきた』なんて言ってね。逃げ遅れたら死んでしまう。二度とあの時代には戻りたくないね」

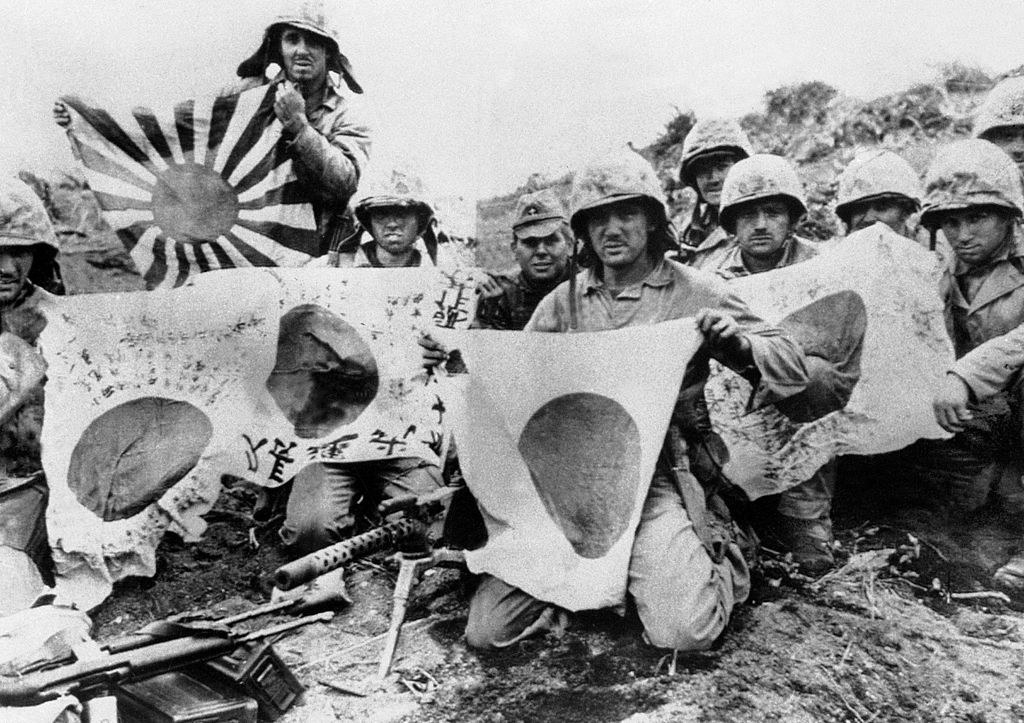

米軍が捕獲した零戦(1945年2月)

工場にはじめて行った日に「これを毎日やっていたら参ってしまうと思った」という。

「板金のところを初日に見たんだけど100人くらいの人が何かをハンマーで叩いて切っていてね。こりゃあこんな事やらせられていたらおかしくなってしまうと思ったんだよな」

今思えば「気が参ってしまうような仕事あってこそ出来上がる零戦だった」とも話すが、祖父は結果として、事務仕事を選んだ。待遇が良かったからだ。

「入って1週間は、木工とか発動機とかそういうの作るところ、いろんなとこ回されて練習してね、それで考えたんだ。本当は身体が丈夫だったんだけど、弱いのだという話をうまく作ってね、奈良漬けを持っていって事務仕事に回してもらったんだよ」

「私は下っ端で課長について書きものなんかをしてた。事務は立派な建物の方でやってさ、靴はいて洋服着てね。暖房もあった。でも、工場で働く人たちは寒くてね……」

硫黄島に上陸した米兵ら(1945年2月)

祖父はこうして工場で働いていたが、兵士になった友人も少なくなかったという。

「小学校の同級生たちは調子づいて、何人も『俺も』『俺も』と言って戦争に出かけて行ったよ」

当時、徴兵される年齢は19歳だったが、17歳以上であれば志願をすることもできた。お国のために戦うことが美徳とされていた時代。血気盛んな同年代の友人たちはみな、戦地へと旅立って行った。

そこで私の中に疑問が浮かんだ。友人たちが喜び勇んで戦争に出かけて行く中で、どうして祖父は出征しなかったのかーー。

祖父は少しだけ考えて、「やっぱり行くのは怖かった。死んだらおしまいだし」と言い、続けた。

「私は戦争に行くのはなんとしても、嫌だったんだよ。父はシベリア出兵に出征していて、戦地の暮らしを聞いていたからね。どうしても、出征するということに気が進まなくてね」

日本は第一次世界大戦末期の1918年から4年にわたり、ロシア革命が起きたシベリアに出兵。戦闘を続けて占領地を拡大していた。曾祖父はそこにいたのだ。

さらに、友人たちが戦争に駆り出される頃には、日本が弱くなっていると気がついていた、ともいう。

「国は『勝った勝った』って言っていたんだ。ラジオや新聞では『戦艦何隻撃沈』とか『轟沈』だなんて言ってね。でも、アメリカの飛行機が日本の上をぐるぐる飛び回っていて、機銃掃射したり爆撃したりしていたんだよ」

「それにしょっちゅう警報は鳴る。日本は負けているって雰囲気でわかっていたよ。戦地に行っても余計に無駄なんじゃないかと思っていた」

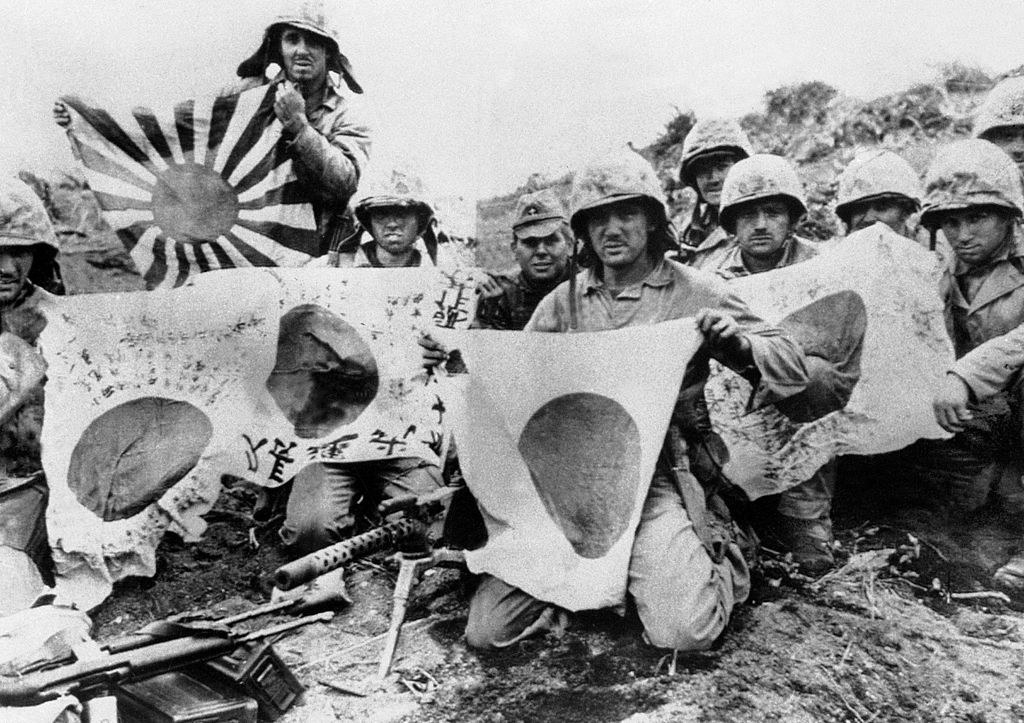

硫黄島を日本軍から奪い、日の丸を手にする米海兵隊員ら(1945年)

工場で働いていれば、「お国のために」奉仕していることになる。「非国民」だと後ろ指を指されることはなかった。

「戦争中に『戦争が無駄だ』とかそんなことを口に出したら憲兵さんに連れていかれてしまうからね。黙って工場に通って、朝から晩まで働くしかなかったんだよ」

そうしてがむしゃらに日々を送るうち、気づけば終戦となった。それが、冒頭の記憶だ。

終戦後、兵隊に行っていた同級生に再会した。彼は2万人以上の命が散ったという激戦地、硫黄島から奇跡に帰還していた。

「話を聞いたら硫黄島から帰ってきたというんだ。『アメリカに降参して捕虜になった』って。どうやらいろんなものご馳走になったみたいで、恰幅がよくなってね」

「でも、穴の中に隠れているときに火炎放射器で攻撃をされたといっていて、精神がおかしくなっていたから、帰ってきて1年もしないうちに死んじゃったんだけどね」

自らの友人を戦争によって、「戦後」に失った祖父はこう言葉に力を込めた。「命が一番大切なのにさ」と。

「戦争中は天皇陛下のため、お国のためにって戦った。けれど、死ななくていい人が、みんな死んじゃったわけでしょう。戦争が終わってみるとそんなのは『犬死に』というやつでね。そういうことを思ったね」

「もしも日本が勝てればよかったけど負けちゃった。二度と日本には戦争をしないでほしいよ。国のためでも、なんのためであっても、人が人を殺し合うだなんて、みじめ以外のなんでもないと思うから。もう繰り返してはいけないんだよ」