感染性の高いデルタ株の影響で、加速する首都圏の感染拡大。

医療機関は通常の診療を制限する動きも出てきている。

いよいよ医療崩壊が起きてしまうのだろうか?

BuzzFeed Japan Medicalは、京都大学大学院医学研究科教授の理論疫学者、西浦博さんに今回の流行がもたらす医療体制への影響について聞いた。

※インタビューは7月28日にZoomで行い、その時の情報に基づいている。

予防接種が防ぐ、医療施設と高齢者施設のクラスターと死亡者

ーー現在、高齢者のワクチン接種が進んだことで、高齢の感染者が減り、重症者や死亡者も抑えられています。今回の流行で良い側面ではないでしょうか?

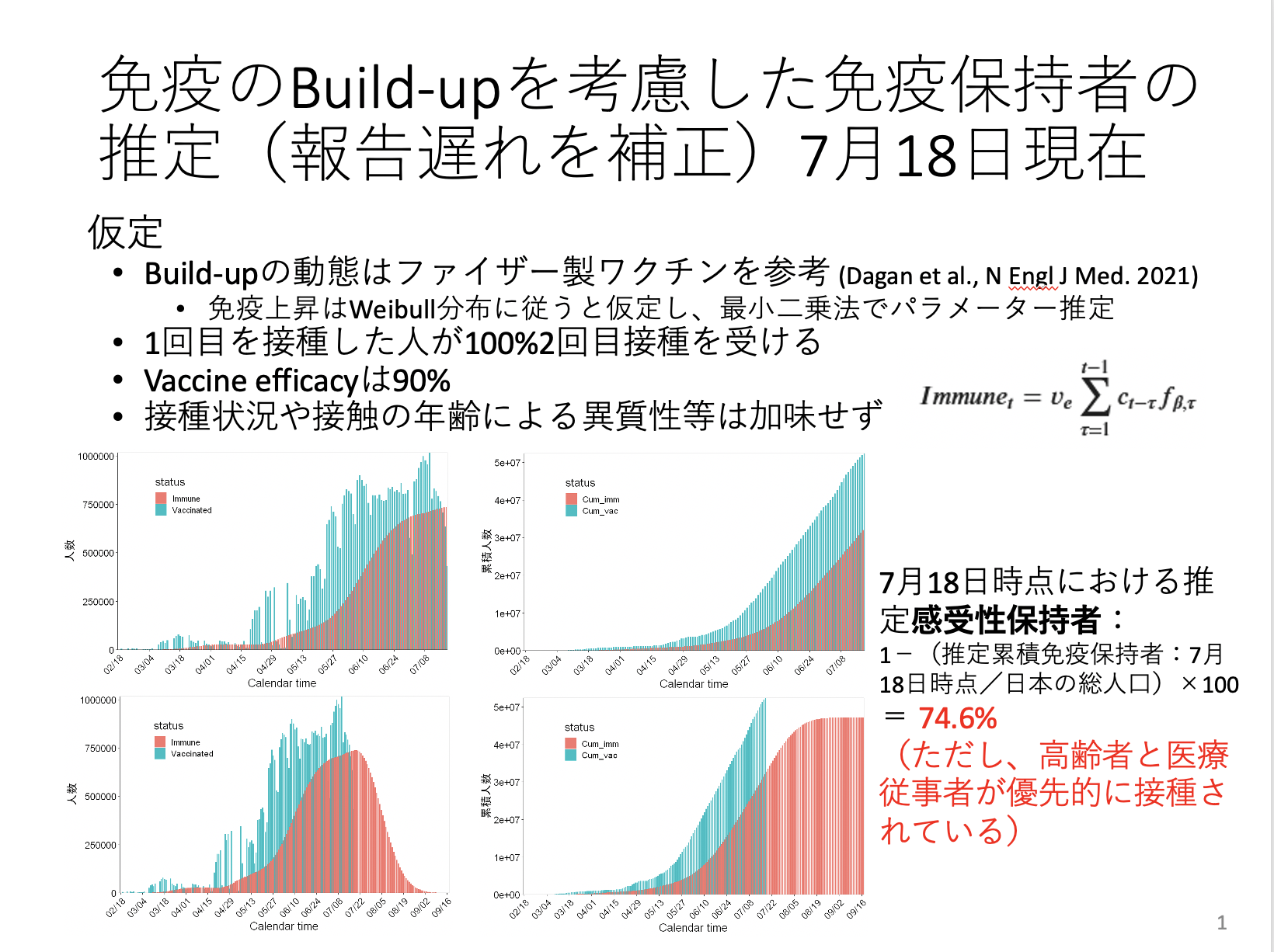

こちらは国の予防接種登録システムを基に公開されたデータを利用して分析したグラフです。何%の人が予防接種を済ませ、免疫を持ったかということをリアルタイムで評価できるような仕組みを作っています。

現時点では医療者と高齢者がほとんど接種を済ませているのですが、免疫ができるまでの遅れも加味すると、74.6%が国民全体でまだ感染する可能性があることを示しています。

25%強の人が2回接種して免疫を持っています。特に高齢者を中心に感染から守られていることは、高齢の感染者が減っていることからも明らかです。相当、予防接種が効いています。

次のグラフは予防接種によって免れたクラスターの発生数を推測したものです。

これまでの流行で問題になっていた、医療機関や高齢者施設でのクラスターは、今、激減とまでは言わなくとも、かなり減っています。それは医療従事者を先行して接種した影響だと考えられます。

医療従事者は2月17日から接種を始めているのですが、彼らが2回接種を終えた頃から、明らかに医療機関のクラスターが減りました。高齢者のクラスターの減りはそれより鈍いですけれども、やはり減っています。

今後、流行が制御され、人口内での予防接種が拡大する限りは、こうした施設のクラスターはますます減るはずです。

今までの重症者や死亡者の一番の原因がどんどん削がれていっています。

この点では、医療従事者と高齢者を優先的に接種して死亡を減らすことを急いだ国の政策は、評価されるべきだと思います。最近、実施した分析結果の中では一番明るいニュースです。

ただこの人たちもずっと守られていくかは、今後、観察していく必要があります。特に高齢者の間で、免疫が失活(効果がなくなる)するかもしれない、というデータが海外から出てきています。

大きく変わる流行の様相

ーー予防接種で高齢者が守られた結果、重症化する人、入院する人の層は若返っていますね。

流行の様相は大きく変わっています。

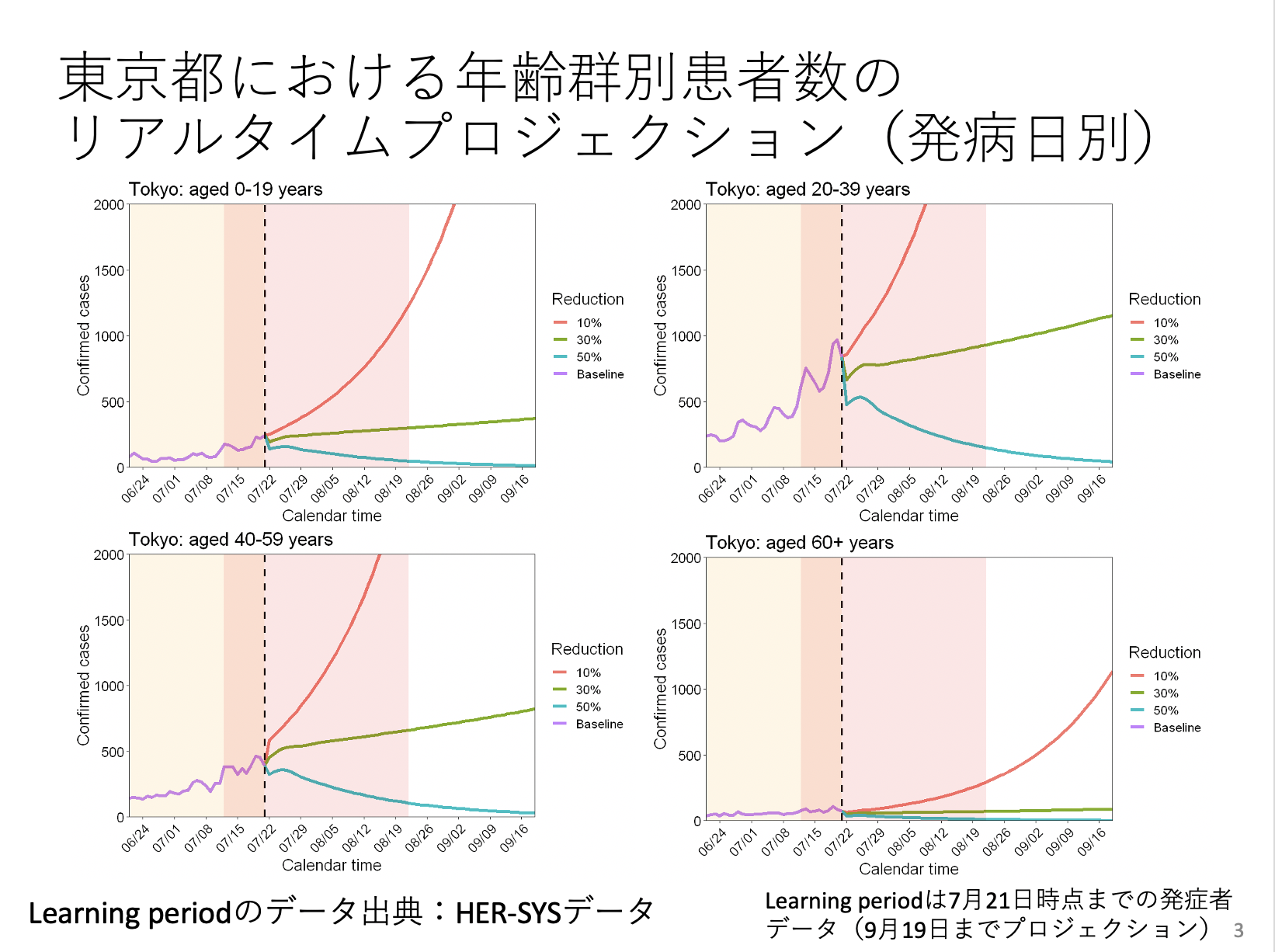

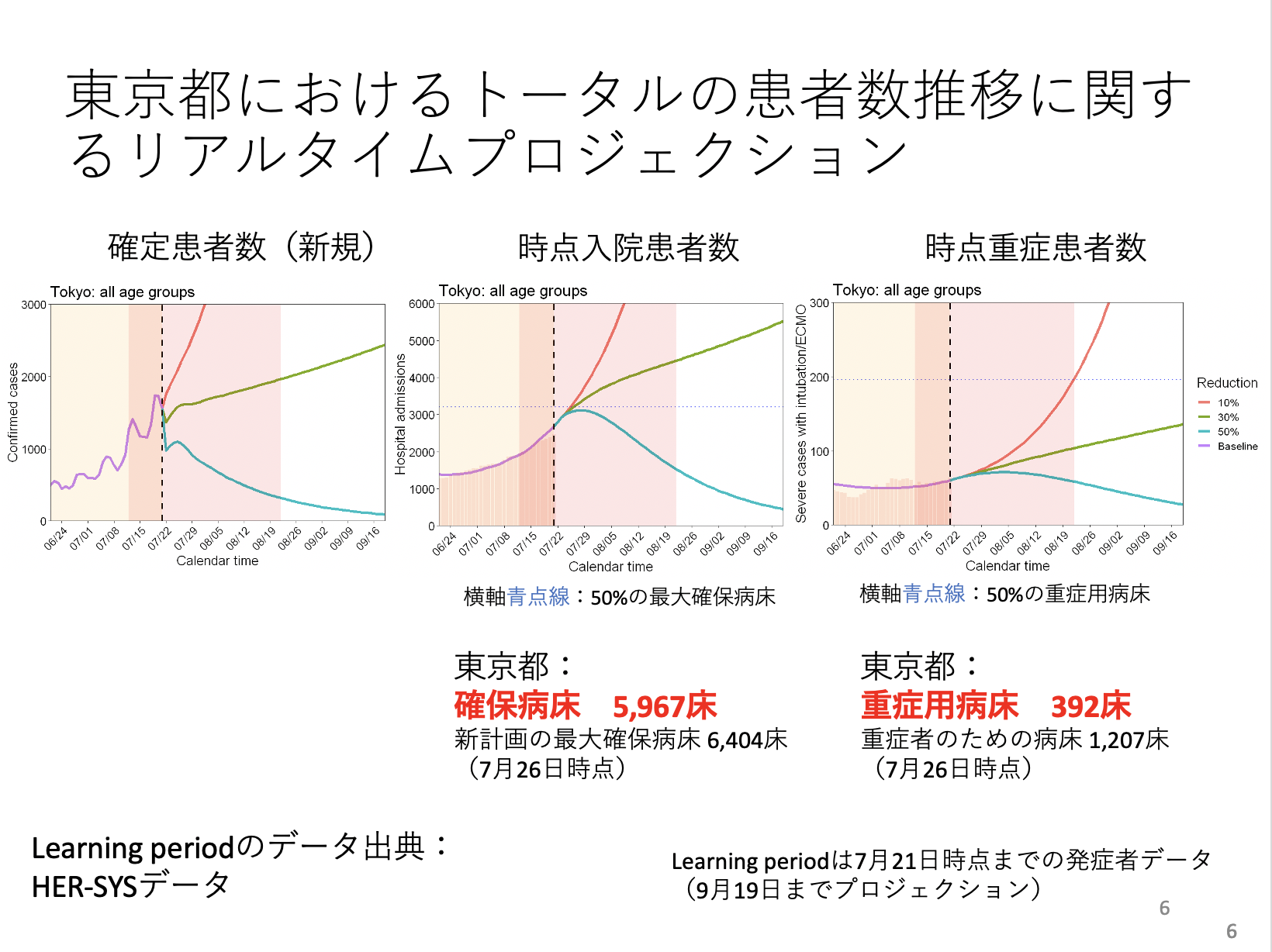

これはデルタ株によって実効再生産数(※)の上昇が加速化したことも加味した上で、東京の未来がどうなるのかを検討したプロジェクション(シナリオ分析)のグラフです。

※一人当たりの二次感染者数。1を超えると感染者は増加する。

年齢群別に患者数を見ています。縦の黒点線のところまでが観察データで、そこより右はシナリオ予測をした未来です。

色付きの部分が緊急事態宣言の期間です。

今よりも実効再生産数が10%、30%、50%減った時のシナリオを出しています。今までのところ、残念なことに10%程度しか減っていない程度の状態が続いているのではないかと考えています。

60歳以上はほとんど感染者数は上がってこない状態です。ただ8月後半まで今の状態を放置していると、全人口のコミュニティの中で感染者だらけになりますから、高齢者の中で接種していない人や接種しても免疫がつかなかった人たちを中心に感染者が増える可能性があります。

しかし、流行の中心は20代と30代で、40代、50代がそれに続いていますね。

予防接種によって年齢層が一気に変わってきたわけです。

患者の若返りでまず逼迫するのは一般病床

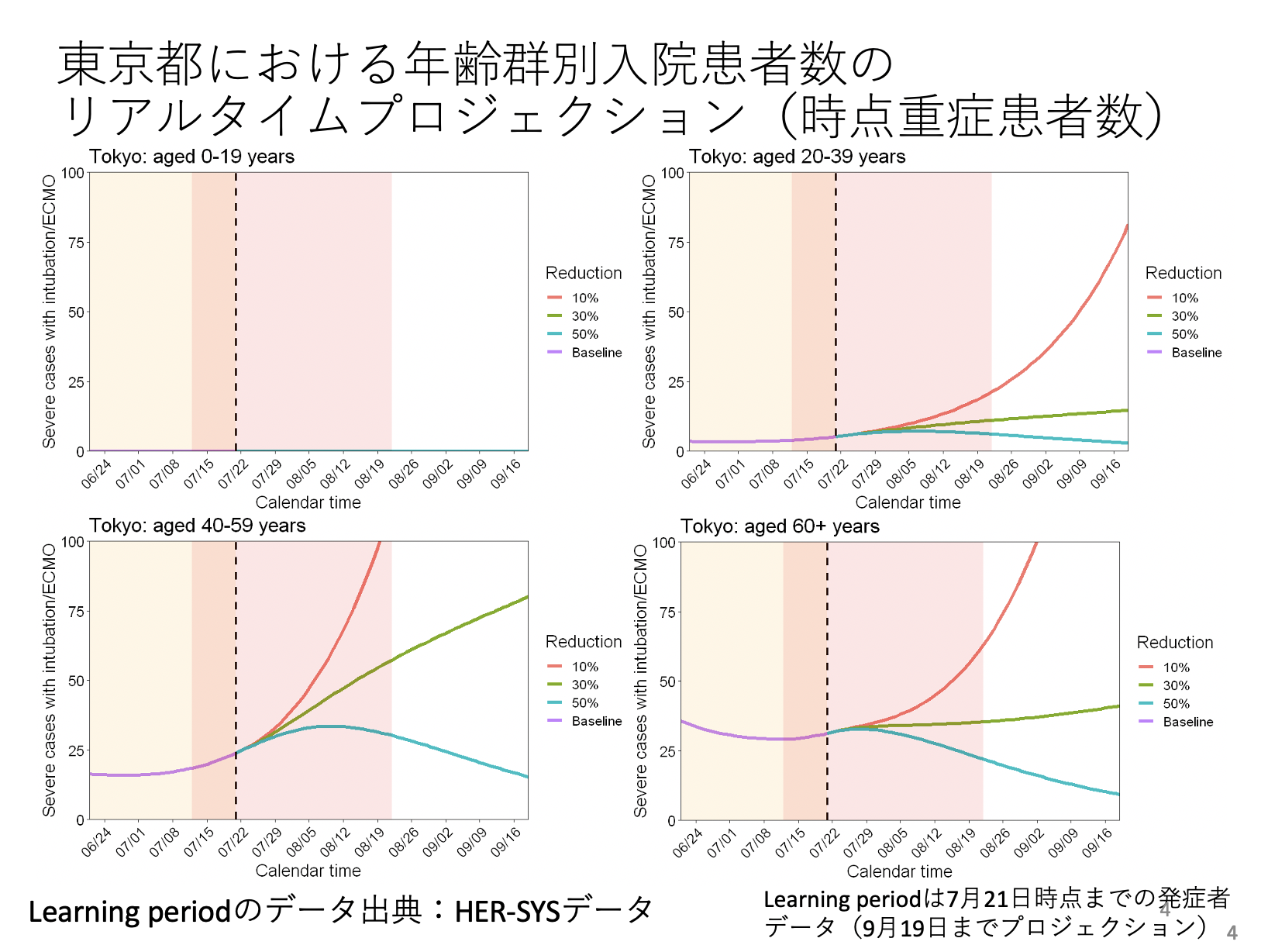

これまでと違うのは、重症患者がさほど出ていないことです。特に後期高齢者が重症化して死亡するハイリスクな人たちだったのですが、その方々の感染や重症化が予防接種によって抑えられています。

ただしこの年齢層も大流行が起きれば、感染者は増えます。

今、重症患者の中心は50代です。これまでにない患者の年齢構造になっています。

幸運なのは、重症の病床もたくさん用意できているので、その中で管理できるぐらいの重症者数に留まっています。大流行が起こらない限りはキャパシティ内に収まるものと思われます。

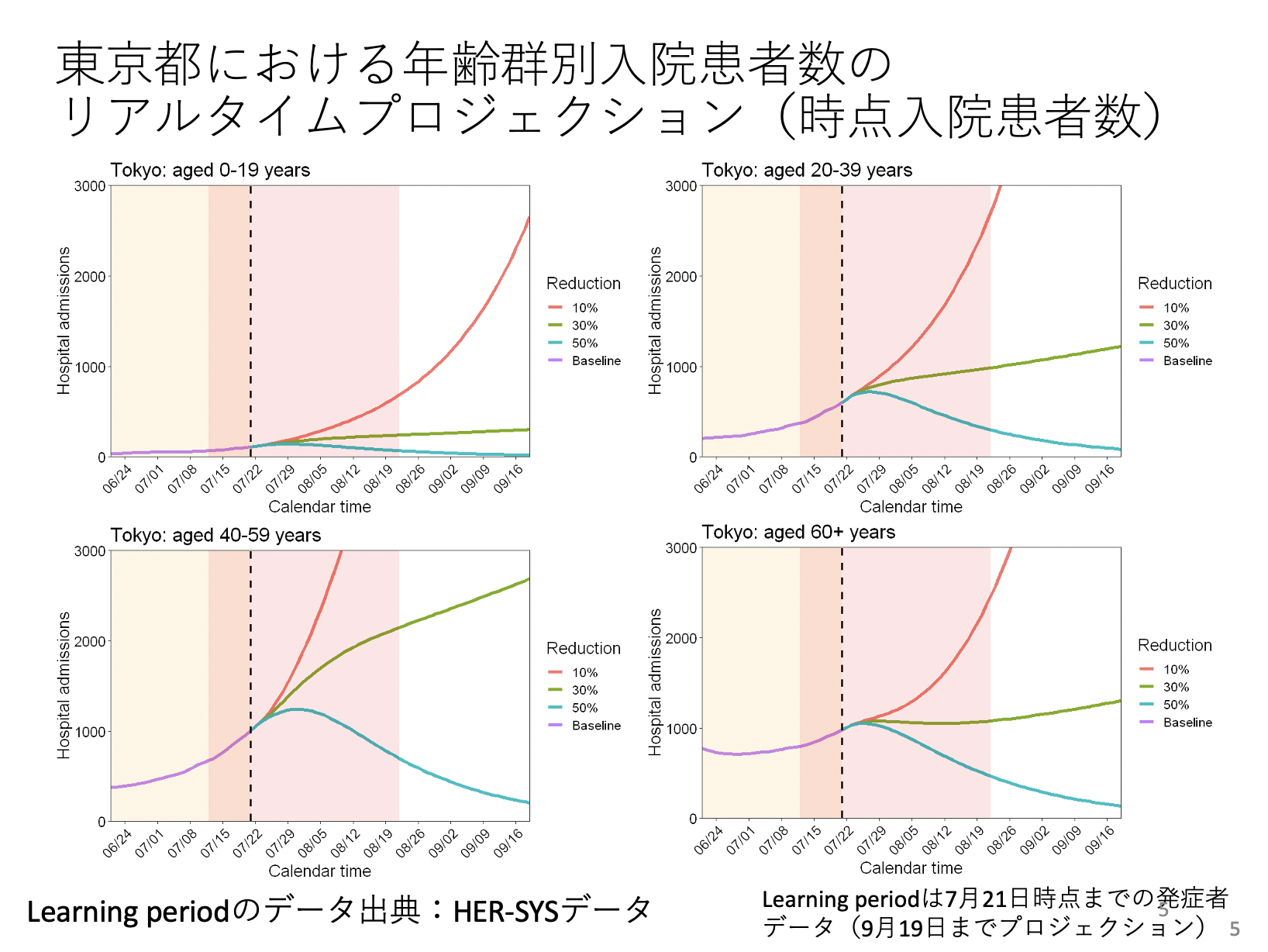

一方、40〜50代が患者が中心となる今回の流行で問題となるのは、一般病床です。

これは各日付けにおいて、各年齢群の何人が入院しているかを示したグラフです。それぞれの年齢層でシナリオによって異なりますが、増加すると8月中に2000〜3000人に到達するシナリオになっています。

現状、コロナ患者として中心となって入院するのは感染者数の多い40〜50代です。20〜30代でも基礎疾患のある人や肥満の人たちが酸素療法が必要となって一部入院しています。

これは全年齢層をまとめた患者数の推移です。

軽症・中等症の入院患者数は、コロナ用に確保している病床のキャパシティーを超える見通しが出ています。一方で、重症患者数は今の状況だったらかなり感染拡大が悪化してこないと逼迫はしないと思います。

つまり、今回の流行では、一般病床から先に崩壊する可能性が高いということです。

心筋梗塞、脳卒中、予定手術やがん診療にもしわ寄せ

ーー一般病床から崩壊すると具体的にどんな影響が出てくると考えられますか?

重症病床ではなく、一般病床に入院する軽症や中等症の患者が満杯で入れなくなる。

すると、救急医療が逼迫します。コロナで救急で行き場のない人が出てきます。それに影響を受けて通常医療の救急で行き場のない方が出ます。そこで社会に混乱が起きます。

東京都のモニタリング会議に出席する先生方と話をしていても、それを本当に恐れています。例えば急性心筋梗塞や脳卒中の患者が出て、すぐに治療をしないと障害が残るか死亡するかなのに、即座に救急で受け入れて助けることができません。

これまでは東京ではそういうことは起きませんでした。それが今、十分起こり得る状態になろうとしています。

本当だったら救命できていた人が救命できなくなる。コロナでない病気の医療でそういうことが起こってしまう。これを医療崩壊と定義しています。

東京都ではコロナ患者のために準備してある「確保病床」が6000ぐらいあります。新しい計画ではまだ増やし、6400ぐらいになります。

しかし、実を言うとその半分にも満たない2600ぐらい埋まったところでもう厳しい状態になっています。これまで受け入れると言っていた即応機能のある入院病床が、そこで頭を打ってしまって、これ以上はスムーズに入れないようです。

ーーそれはなぜですか?なぜ断っているのでしょう?

状況を聞くと、入院調整本部は片っ端から病院に電話をかけているそうですが、「満床です」と断られるそうです。病棟のマネジメントや相部屋の管理など、正当化できる理由がある場合が多いようです。

ただ、受け入れようと思えば物理的にできないわけではないようで、要するにまだ災害対応レベル対応にはなっていないのかもしれません。

そうすると、都立病院や都保健医療公社、国立病院、大学病院などにますます搬送が集中することになります。

しかし、そうした病院にこれ以上コロナの患者を入れると、それこそ心筋梗塞や脳卒中の患者が助けられないことになります。元々、2次、3次救急医療の要の役割を果たす病院ばかりですから。これ以上、医療を逼迫させると、コロナ以外の患者さんの最後の砦がなくなりかねないわけです。

ーー救急だけでなく、予定手術とか通常のがん医療などもできなくなっていると聞きましたが、そこまでの影響は出ていますか?

少しずつそれが始まっていると聞いています。コロナの受け入れ病院は各診療科でコロナの応援に医療者を出しています。患者数が過剰な状態になっているので、予定手術を自主的にまず延期する動きが出てきています。

それに加えて、都の受け入れ病院で手術延期の申し合わせが行われた、という段階ですね。

問題はここから先、今は無理して受け入れているところさえも、そうした治療を止めてしまうことです。

知事が「予定手術は延期を」と公的に要請したら、まさに医療崩壊状態を反映していることになります。全体に号令をかけて一般診療を制限しなければならないかどうかの瀬戸際にいます。

治療の進歩で重症者に限りなく近い手間の中等症も

ーー「重症病床」「確保病床」の違いが一般に伝わりにくいかもしれません。

東京都の「重症病床」は肺炎が悪くなった状態で、喉からチューブを通す気管内挿管をして人工呼吸器をつけないといけない人を指します。「確保病床」は相部屋も含めてコロナの中等症、軽症の人たちが入院する病床です。

イメージが伝わっていませんが、中等症は肺炎です。呼吸が苦しくて酸素がないと動けない状態です。例えば、自宅では咳が止まらないし、息苦しくて数メートル歩くのもきついような状態です。それに対応できるのが確保病床です。

流行度合いを示すステージ分類では病床占有率も見ることになっていますが、確保病床の50%を超えたらステージ4とすることになっています。

「50%ならまだなんとかなる」とみなさん感じていると思うのですが、上で述べたように即応している一般病床(確保病床)は既に頭を打っています。

みなさんが「50%埋まった」と聞いて感じる印象と、東京都の人が青い顔をして見ている状況にはかなりギャップがあります。もう基本的に埋まってこれ以上はスムーズに入れないと考えた方がいいです。

ーー最近、新しい治療法がコロナ診療現場で急増して、コロナ病床に影響を与えているようですね。

今までは重症患者は、挿管して人工呼吸器以上の機器を使っている患者という定義でした。機械の力を借りないと呼吸して酸素を取り込むことができない状態です。

それに対して今、「ネーザルハイフロー療法」という新しい治療法が急速に広がっています。鼻からチューブを通して、高濃度の酸素を入れる治療法です。

酸素が通りやすいので、うつ伏せにして治療するのですが、この方法だと挿管せずに済むわけです。今回の波からこの治療法を適用した方が急増しています。

ただ、その人たちの実態がデータに現れていないのが厳しい、その状況をもっと理解してもらいたい、と治療現場の先生たちから叫びのように訴えられています。

麻酔をせずに意識があるまま下を向いて呼吸をさせる。時々咳もするので、飛沫が部屋に飛び交いますから個室管理が必要です。うつ伏せで高濃度の酸素を投入するので、手間や人手もかかります。看護師もしっかりついてみていなければいけません。

つまり、実質的には重症患者に個室で対応するのと同じぐらい大変なのに、確保病床の個室や、HCU(高度治療室)で診ることになっていて、東京都の重症患者の定義は満たしません。重症患者ではなく、中等症としてカウントされることになり、データ上は医療現場の逼迫度として加味されず、伝わらないわけです。

重症患者の定義も見直すべきだという議論が起きようとしているところです。

自宅療養で酸素治療を行う人も急増 治療が行き届かず亡くなる可能性も

ーーここまで入院患者の話をされてきましたが、入院できない自宅療養者も増えているということですね。

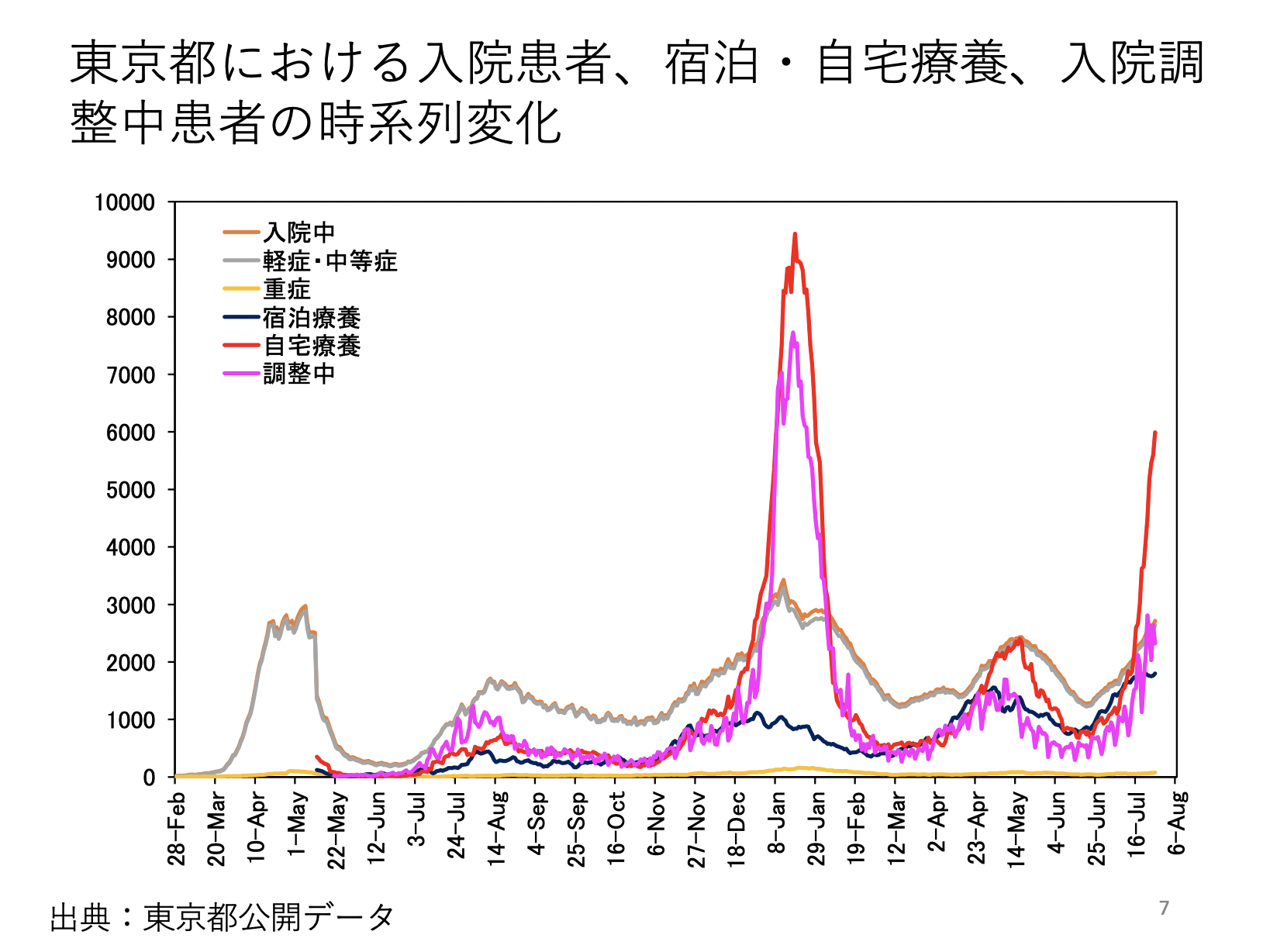

これは東京都のデータをもとにまとめたグラフです。

灰色は入院している軽症や中等症の人が何人いるかを示しています。今の段階で2600を超えたところですが、これ以上伸びていない。即応可能な確保病床が埋まったのです。

それに伴って注意しなければならないのは赤い線です。これは自宅療養です。

最近、縦に急激に伸びています。

さらに、ピンクが入院調整中です。入院しないといけない状態なので、できるだけ早く入れたいけど行き先が決まっていない人です。

これまでの流行でも3000ぐらいで東京都の入院病床が頭を打っていました。それよりもなかなか伸びてこない状態になっています。そうなると、すぐに入院できないので日々の新規感染者は、どんどん自宅療養者あるいは入院調整中患者として積みあがっていくことになります。

ホテルの宿泊療養は若い人が中心です。他の年齢層、30代後半以降は基本的に入院調整か自宅療養になりますが、医療が逼迫してくると、自宅療養に厳しい人がいっぱいいそうだということに気づきます。

新規感染者で中年層が肺炎を起こしていたら、自宅療養に重症患者予備軍が積もっている状態になり、大変危険です。酸素療法を自宅でやっている人の中には早期治療が行き届かなくて亡くなる人もいるでしょう。

自宅療養者や入院調整者は先週比を見ると、1.5から2というレベルで増えています。お正月後の第3波を大きく超えることは間違いなさそうです。

今の感染者の増加のスピードは、東京都の医療がさばけるキャパシティを超えています。その状態が7月の前半から続き、最近、加速化しているという状態です。

コロナ関連死「超過死亡」が増える可能性も

ーー心配なのは、本当は救えるのに救えない患者が増えていくことです。コロナによる「超過死亡」(特定の要因で増えた死亡者数)が東京でも増える可能性があるということですね。

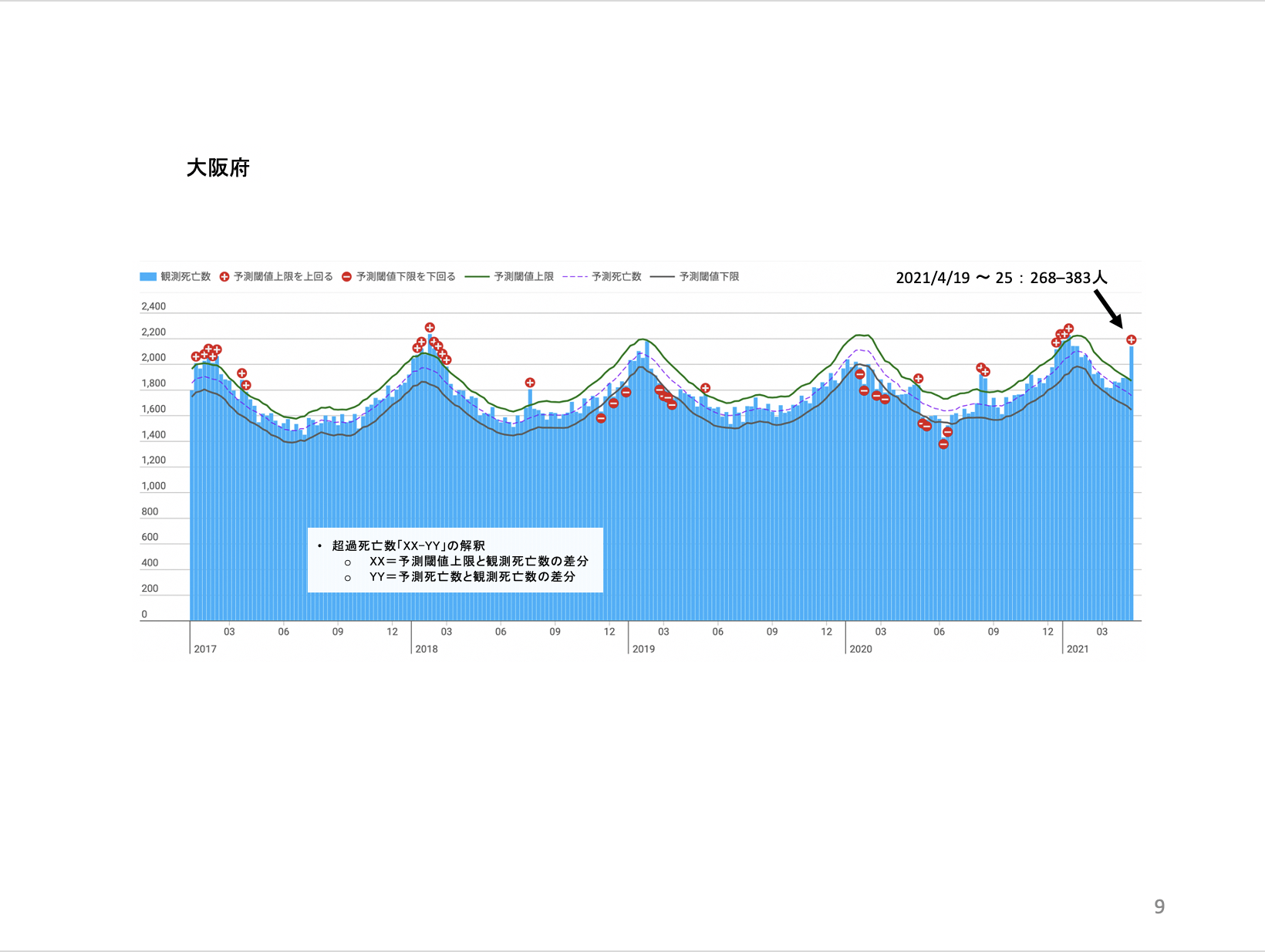

これまでのベースラインの死亡から予測される死亡を大きく上回る死亡が見られたら、コロナの流行やそれに伴う間接的な影響による「超過死亡」であろうと推定されます。

2020年の初頭は、過少死亡があると言われていたぐらいです。今までよりもむしろ人は死ににくくなっていました。

ところが、この4月の死亡の速報が入って分かりましたが、この4月後半の1週間だけでも大阪では268人から383人の超過死亡が出ました。大阪だけでなく兵庫県でも数百人レベルで出ています。この頃のコロナによる直接死亡の数(診断されたコロナによる死亡数)よりも多いですね。

第4波の関西での流行がどれほど厳しかったかということを示しています。大阪でコロナで直接死亡した人は1200人ぐらいいますが、それを大きく上回る超過死亡が見られるのではないかと考えられます。

医療逼迫して、間接的に他の病気が悪くなって死亡したり、救急で助かるはずのコロナ以外の病気の人が助からなかった場合も含まれるからです。

ーー東京でも今回の流行で超過死亡が増えることが予測されるわけですか?

そうですね。

ただ、大阪と今回の流行が違うのは、大阪はまだワクチンが普及していない中で高齢者がどんどん感染して、重症患者がいっぱいになって入院できない状態になりました。重症患者が救えない状態になったのです。

今回、東京は高齢者の多くがワクチンで予防されているので、重症患者は一気に増えてはいません。

一方で東京がいびつなのは、新しいパターンの流行になっているため、重症化しても集中治療室はまだ空いているのです。若い人は回復はしやすいし、ベッドの回転は早めになります。

要するに、予防接種の恩恵をかなり受けているのですが、自宅療養の数が増え、救急がコロナもコロナ以外も逼迫し、通常医療も逼迫する。

それによって間接死亡が増えることが一番恐れていることです。

しかもそれは静かに進行します。多くの病院では単に確保病床が満床になるだけです。入院調整をする役所・保健所とモニタリング会議などのリスク評価機関がどれだけ大変なのかを訴えていかなければ他の方へ状況が伝わりません。とても難しい局面だと思います。

(続く)

【西浦博(にしうら・ひろし)】京都大学大学院医学研究科教授

2002年、宮崎医科大学医学部卒業。ロンドン大学、チュービンゲン大学、ユトレヒト大学博士研究員、香港大学助理教授、東京大学准教授、北海道大学教授などを経て、2020年8月から現職。

専門は、理論疫学。厚生労働省新型コロナウイルスクラスター対策班で流行データ分析に取り組み、現在も新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードなどでデータ分析をしている。

趣味はジョギング。主な関心事はダイエット。