今週末、7月21日に迫った参議院選挙。

「行く気ないわけじゃないけど、結局どう選べばいいのかわからない〜」ともやもやしている人も少なくないのでは?

「興味持って!」「投票行こう!」と威勢のいい声はよく聞くけれど、実際投票までのハードルってめちゃくちゃ高くないですか?

だって別に、政治のこととかよく知らないし……。毎日忙しくてそれどころじゃないし。

そんな政治初心者のための“頑張らない”選挙情報サイトを掲げるのが「JAPAN CHOICE」です。

コンセプトは「投票前の10分、15分だけ見てくれればいい」。すごい割り切りだ!

「投票率を高めよう! とは実はあまり思っていないんです。届けたいのは、投票に行く気はあるけど、仕事や学校で毎日忙しく、なかなか情報収集する暇もない人」

「今の政治、情報を得るハードルが高すぎますよね。完璧に把握するのは政治オタクしか無理!本当はそんな意識高く頑張らなくていいはずなんです」

そう話すのは、このサイトを制作・運営するNPO法人Mielka代表、本業は弁護士の徐東輝さん。28歳の彼がこのサイトで目指すものは?

情報を得るハードルが高すぎる!

JAPAN CHOICEの主なコンテンツをご紹介するとこんな感じ。

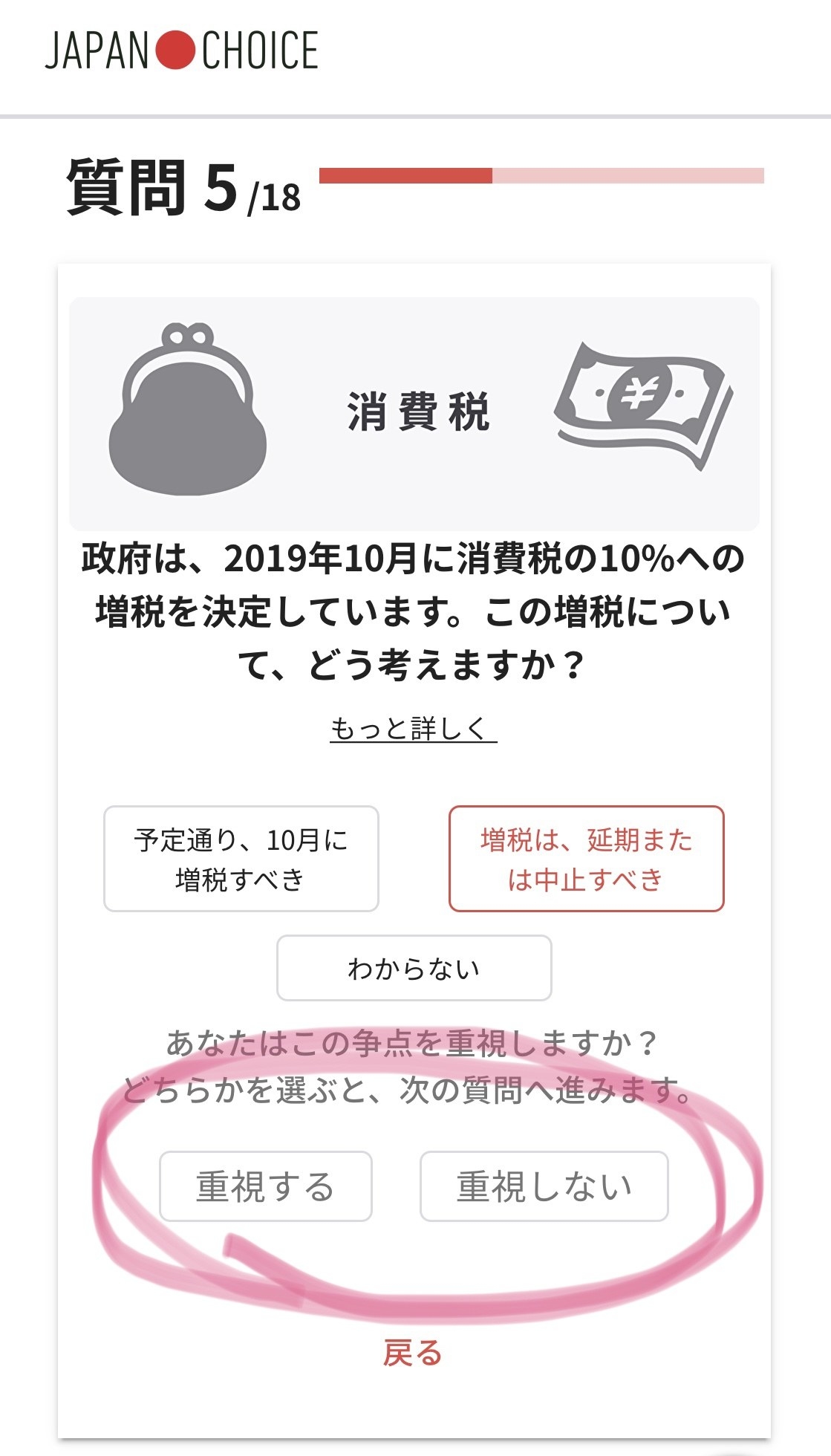

- 18の質問に答えて、自身の意見に近い政党をマッチングする「投票ナビ」

- 都道府県別の候補者、比例代表候補者のWebサイトやSNS、選挙公報がまとめて見られる「候補者を見る」

- 「年金」「消費税」「子育て」など、争点ごとに各政党が打ち出す政策をまとめた「政策比較」

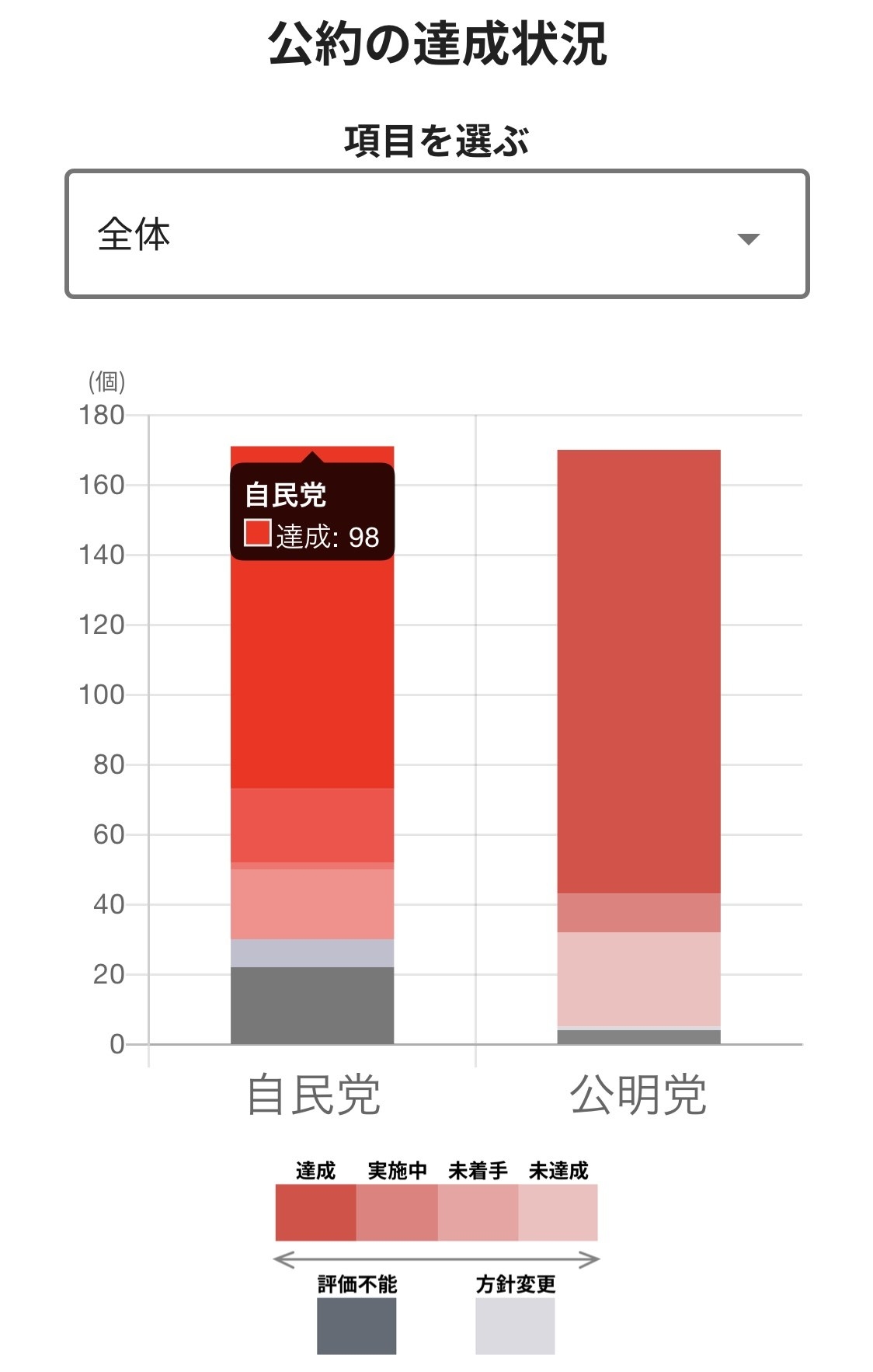

- 2013年の参院選の公約が6年経った今どれだけ実現しているのかビジュアルでわかる「公約実現度」

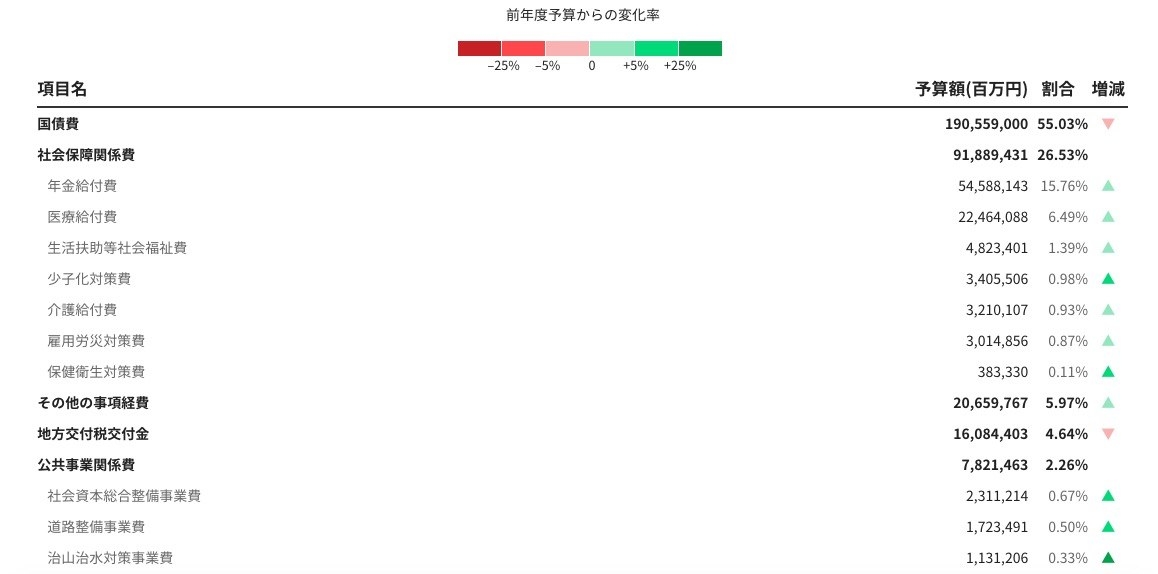

- 行政予算の使いみちとその増減をビジュアライズした「予算の使いみちを知る」

- 過去6年間の世論の動向を内閣支持率と出来事を紐付けることで可視化した「世論を追う」

「省庁が公開するデータや、統計、公約を見やすくビジュアライズすること」、「有権者がもっと楽に、直感的に、合理的に判断できる材料を提供すること」をコンセプトに取り組んでいます。

2017年の衆議院選挙の際にも、今回と同じく“頑張らない”選挙情報サイトを掲げ話題に。BuzzFeed Newsで紹介した記事もよく読まれ、FacebookやTwitterなどで合わせて25000シェア(BuzzSumo計測)を超えました。

「投票しろ!だけ言うのは無責任」26歳が作った“頑張らない”選挙情報サイト https://t.co/GAsYmYE15D @hyamazaki26さんから 確かに、各候補、各政党の比較検討が楽になれば投票へのハードルぐっと下がるよね。こういう取り組み素晴らしい。

こういうのを待ってた。マジで投票行く気になりました。/“2017年にもなって、なぜ政治だけは一生懸命勉強して“意識高く”いないと判断すら許されないんでしょうか?” / “「投票しろ!だけ言うのは無責任」26歳が作った“頑張らない…” https://t.co/xRLTr8CoWp

前回の衆院選時は、サイト訪問者の85%が40歳未満、つまり20〜30代がほとんどだったそう。アクセスは7割がスマホからで、投票日の前日と当日に特に集中しました。

「単なる『役に立った』ではなく『これを見て投票に行く気になった』という方が結構いたことに驚きました。先に言ったように、投票率を高めようという意図ではなかったので、僕らにとっては副産物だったんです」

「その声を聞いて、大事なのは“納得感”なんだなと改めて思いました。今の政治は『ちゃんといい人を選ばないと』というプレッシャーが強すぎる、情報を得るハードルが高すぎる。そこを解消するニーズはあるんだ、と」

政党診断ツール、いくつかあるけどどう違うの?

政党診断系のコンテンツは他にもいくつかあるものの、それぞれ少しずつ違いがあります。

JAPAN CHOICEの「投票ナビ」の最大の特徴は、今回の選挙にあたって公開された最新の公約を反映して設問作りをしていること。

「当たり前のように見えて、実はないと思います。やはり発表されてからじっくり読み込んで、きちんと反映するのはかなり大変なので……」

各設問には「それ、結局どういうこと?」への解説が小さくポップアップされるようになっています。

ある程度噛み砕いているとはいえ、多岐にわたるジャンルから抽出した18問。正直、すべてをわかって、かつ自分の意見を持っているのは常日頃から政治をウォッチしている人でないとかなり難しいと個人的には思いました。

そういう意味では「へえ〜、こんなところも争点なんだ」と一緒に学ぶような気持ちでやってみるのがよい点かもしれません。わからない人は「わからない」も選べますのでご安心を!

「やってみると案外、自分がなんとなくいいなと思っている政党と違う名前が出てくるんですよね。自分も意外な結果でした。それくらい、純粋な公約のマッチングとフィーリングって違う」

なんとなく維新の会と考え方近いのかな?と思ってたけど、結果は国民民主党と公明党に近い感じだった。投票先悩ましい。 https://t.co/TOrMHV0vg5 #japanchoice @Mielka_japanから

「そういえば、前回の反響で印象的だったひとつが『こんな結果になるのはおかしい! 偏向だ!』と右派と左派、どちらからもたくさん言われたこと。まったく同じ設問のはずなのに人によって見え方が変わるんです」

争点は自分が決めていい!

それぞれの設問で「この争点を重視しますか?」を選べるのも特徴です。

ハッキリ言って、すべてが自分とまったく同じ意見の政党や候補者がいることはほとんどありません。その上で「自分にとって譲れないこと、優先したいことを考えるのが候補者選びのポイント」と徐さんは話します。

「ニュースでは『今回の選挙の争点は…』と言っていますが、争点は自分で決めていいんです。社会全体のためにと思い過ぎなくていい、もっと自分本位でいい」

「年金がどうなるかより農業の未来が大事な人もいるし、絶対に選択性夫婦別姓を実現してほしい人もいる。いろんな価値観の人がいる、それが社会なんですから」

「『正しい選択をできる自信がない』『わからない』じゃなくて、自分が大事にしているものを確認するような気持ちで投票できたらいいんじゃないかなと思います」

「なんというか、選挙を通して自分を肯定して、自分をめっちゃ愛してほしいんですよね……。キザですけど、本気でそう思っています」

JAPAN CHOICEユーザーから自動抽出した28000人の選ぶ「参院選争点」ランキングがこちら!ものっすごい興味深い結果になっています。参院選まであと3日。 8位以上の結果はこちらからどうぞ!→ https://t.co/woZPZHASyc

「重視する政策」として選ばれた回数をカウントした結果も公開。上位は?

デザインの力で見えてくること

とにかく直近の選挙のことだけ対策したい! という方は、一旦ここまでで閉じてもらって大丈夫。

ここからはJAPAN CHOICEが今後さらに取り組んでいくという「政治データの見える化」への挑戦を紹介していきます。

まず1つは、「公約実現度」。簡単に言うと「6年前に約束したこと、守ってる?」を振り返るものです。

JAPAN CHOICEの「公約実現度」がすごい。与党である自民党と公明党が6年前に掲げた政策を抜き出し、分野ごとに達成度をチェック。評価理由を読むと1つ1つの政策についてきちんと確認を行っていることがわかる。相当な手間と労力がかかっていて、尊敬に値する。 https://t.co/Q4rgAW0kab #参院選

2013年の参院選の自民党と公明党(政権与党)の公約を洗い直し、現在までに達成されているかどうかをグラフにしています。

項目別に見ると、各党が力を入れている領域がくっきり。「経済」「農林水産」などは自民党が、「社会保障」「雇用・働き方」などは公明党が、もう一方よりも公約数がグッと多くなっています。

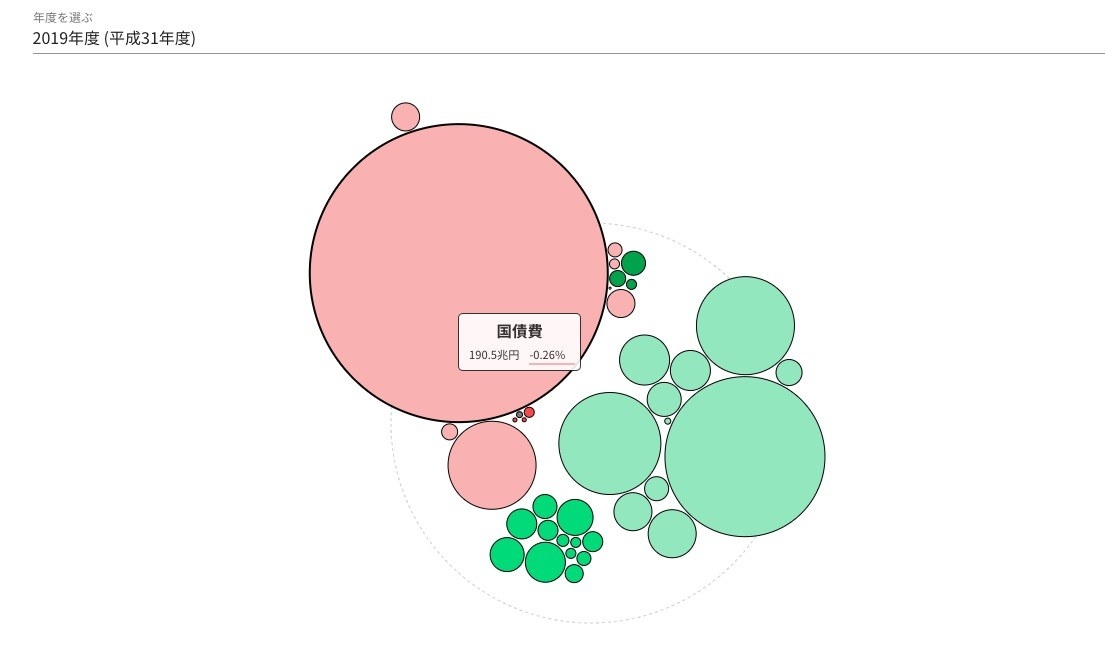

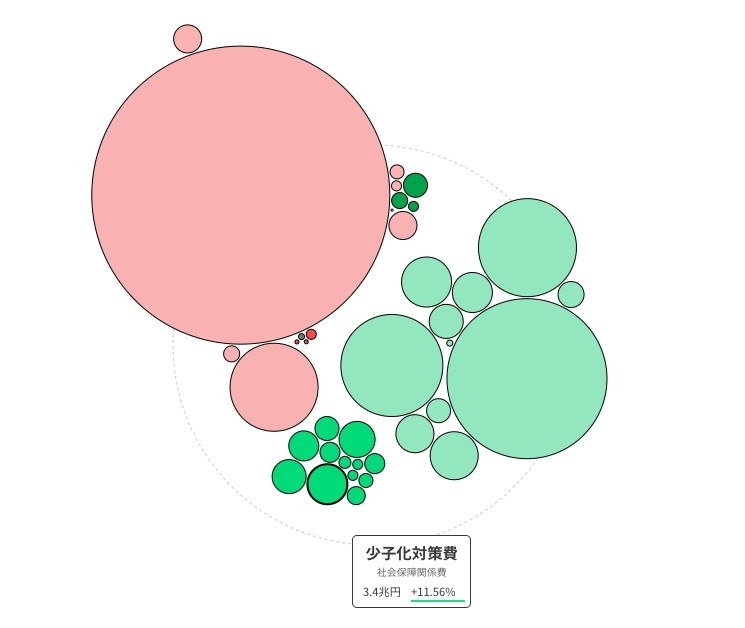

プロジェクトメンバーたちが最も苦労したのが「予算の使いみちを知る」のコーナー。

国家予算の4000以上ある会計上の項目をすべて読み解き、カテゴライズしていく必要がありました。想像するだけで大変だ……!

そもそもデジタルデータがないという問題にも直面しました。情報公開はされていても、PDFや官報をスキャンしただけというものもしばしば。

目視で確認しながら手動で入力し直した上で、区分が不明な箇所、データが不足している箇所は省庁に問い合わせるなど地道な努力を重ねて完成したそうです。

2017〜2019年度の直近3カ年の国家予算がどんな用途に使われたかをバブルチャートで比較することができます。どの年も、最も大きな丸は「国債」。借金返済に予算の約50%が使われています(結構多いですね!)

項目別に変化を見るのもオススメ。例えば、前2年間で減っていた「教育振興助成金」は2019年に増加(3.92%増)に転じています。「少子化対策費」も昨年比11.56%の大幅増加。

「ひとつのグラフから多様な解釈ができるのがビジュアライズのいいところ。『少子化対策、力入れる気あるんだ』ともとれますし、『それでも年金と比べたらものすごく少ないじゃないか!』ともとれます。グラフがあれば意見をぶつけ合える」

「公約では常に耳に聞こえがいいことを言いますし、都合が悪いことは隠しがち。でも、お金は嘘をつかない!」

投票率よりも大きな敵

日本の有権者は、無党派層が多いのが特徴です。7月16日に発表されたNHKの最新の世論調査によると、内閣支持率(45%)を上回る46.8%(「支持政党なし」「わからない」の計)となっています。

「無党派層の多さが一概に悪いわけではなく、その時々できちんと政策を見極めたいという冷静な目を持った人が多いのでは、と僕は感じています」

「政治家やメディアが発信する情報はどうしてもポジショントークになりがちで、完全な中立は難しい。だからこそ、自分たちのような第三者が政治を“見える化”する意義はあるんじゃないか」

数年前まで、選挙における大きな課題は投票率でした。

しかし今、もはやそこが最大の壁ではないのでは? 徐さんはそう考えています。

「この数年、民主主義が直面する“敵”は世界的に大きく変わりつつあります。フェイクニュース、フィルターバブル、ポピュリズム……簡単に情報がコントロールできる時代になったことで、選挙を恣意的に利用しようとする勢力がたくさん出てきた。簡単に“あちら側”と“こちら側”に分断して、冷静さを失わせることができてしまう」

「だからこそ『とにかく投票に行こう』の次のステップとして、もっとさまざまな形で、データとファクト、デザインとテクノロジーで対抗していかければと僕は思うんです。イデオロギー同士のぶつかり合いではなく」

「“政治オタク”でなくても、一人ひとりが自分なりのイニシアチブを持って、楽に判断できる――それこそが民主主義の前進だと思うんです。僕らがやっているのは、その挑戦の第一歩です」