«J’ai été violée quand j’avais 17 ans, mais là, depuis une semaine je ne sais pas pourquoi, je ne fais qu'y penser.» Ce lundi d’octobre, en pleine suite de l'affaire Harvey Weinstein, Justine*, 32 ans, s’est décidée à appeler Viols Femmes Informations, le numéro anonyme et gratuit géré par le Collectif féministe contre le viol (CFCV). C’est Élodie, l'une des cinq écoutantes salariées, qui décroche. «C’est à cause de l'actualité. Je n’arrive plus à dormir, je suis hyper mal… On dirait que j’avais perdu la mémoire, il y a tout qui me revient par flashs», continue Justine. Elle se demande si elle doit «aller jusqu’au bout» et porter plainte. Est-ce que ça pourrait l’aider à aller mieux ? «Mais je me dis que 15 ans plus tard, personne ne va me croire, se désole-t-elle. Je suis perdue.»

Ces dernières semaines, les femmes qui appellent Viols Femmes Informations sont nombreuses à faire référence à l’actualité. «Presqu'à chaque appel, elles en parlent», observe Natalia Vacherand, l'une des écoutantes, qui fait ce travail depuis deux ans. «Pour elles, ça brasse beaucoup de choses d’entendre ces témoignages de femmes qui ont vécu les mêmes agressions qu’elles.»

Trois fois plus d'appels que d'habitude

On l’a beaucoup dit : l’affaire Harvey Weinstein et ses suites ont libéré la parole des femmes. Au CFCV, cette affirmation prend une forme très concrète, palpable. «Je le vois bien au retard que j’ai pris dans mes comptes-rendus. Il doit y avoir trois fois plus d’appels que d’habitude», décrit de son côté Élodie. Ce phénomène avait déjà eu lieu lors des affaires Strauss-Kahn, Polanski, ou Baupin. Quand l’actualité est en boucle sur les violences sexuelles, les victimes décrochent leur téléphone.

Parmi les appelantes, on trouve beaucoup de victimes d’agressions anciennes, mais qui s’autorisent seulement aujourd’hui à en parler, grâce à toutes ces femmes qui disent «moi aussi». «Cette augmentation des appels est aussi due à ce que l’on appelle la "mémoire traumatique"», explique Véronique Wolf, la coordinatrice des écoutantes qui, à 56 ans dont 13 ans passés dans cette tour du sud de Paris pour recueillir la parole des victimes, maîtrise parfaitement la question.

«Quand une femme subit un choc de cette ampleur, le souvenir se range souvent dans la mauvaise case, et n’importe quel événement voire un son ou une couleur peut réveiller cette mémoire traumatique. Cela la remet dans une situation où elle est tétanisée, où elle a peur. C’est aussi ce qu’il se passe en ce moment. Dès que les violences sexuelles sont médiatisées, ça réveille leur mémoire traumatique et elles ont besoin d’en parler.»

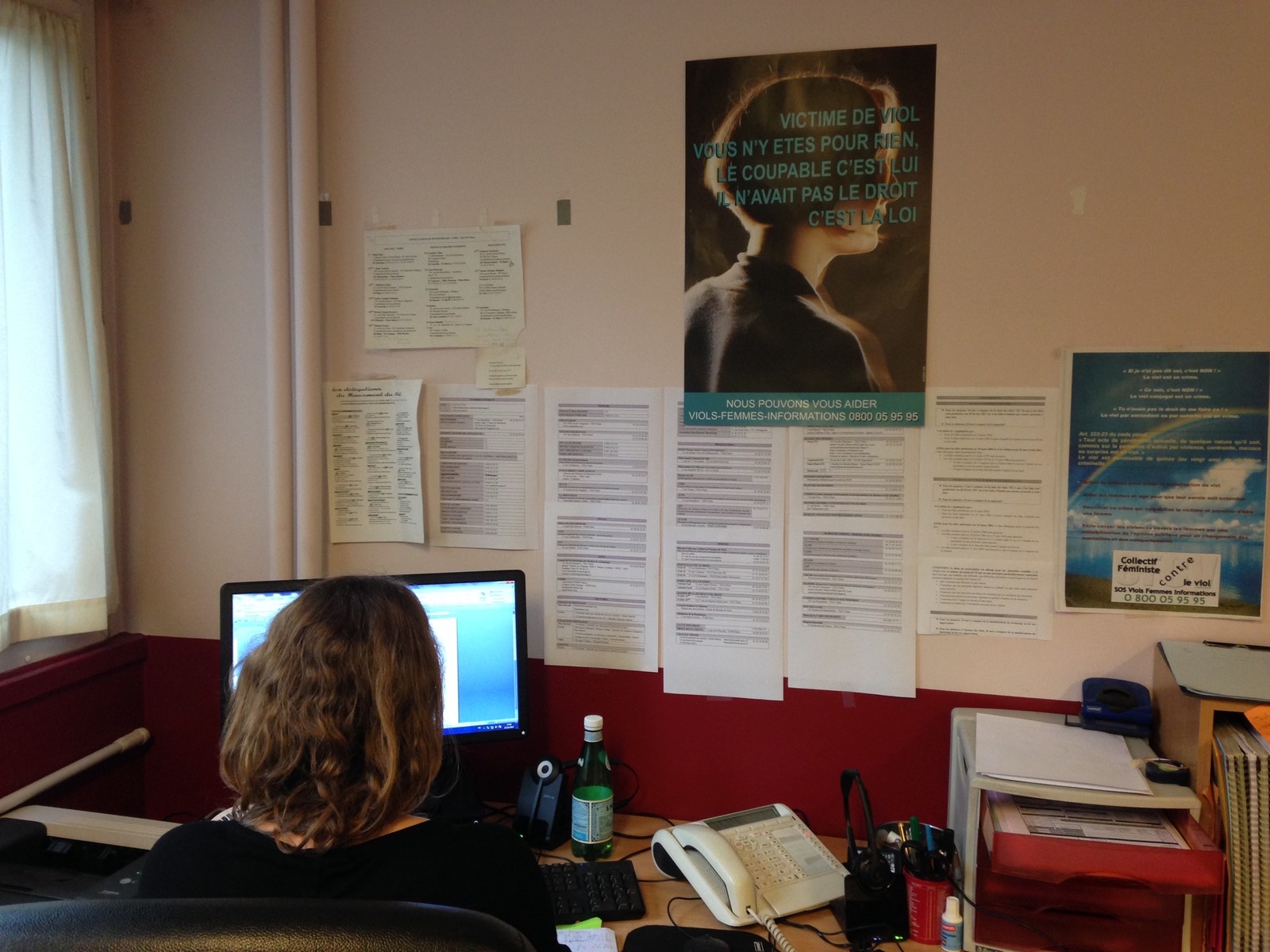

Comme dans le cas de Justine. Le souffle parfois coupé, elle raconte son histoire. Nous sommes en «double écoute», c'est-à-dire que nous entendons l'appel, assise à côté de l'écoutante, Élodie, mais sans jamais intervenir. Justine a été violée par un ami. Élodie la rassure, et lui donne des conseils, fouillant dans de gros classeurs usés où sont soigneusement rangées les adresses utiles, département par département. L'écoutante est la dernière arrivée au CFCV : elle s’occupe de répondre aux appels depuis septembre dernier. Toutes installées dans une même pièce, bénévoles et salariées prennent les appels. Ce matin, elles sont trois. Elles seront quatre cet après-midi. Christiane, une retraitée bénévole, est venue leur donner un coup de main en cette période chargée.

«On n'est pas assez nombreuses»

Au téléphone, Élodie insiste : Justine a bien fait de les contacter, il n’avait pas le droit de faire ça. Tout au long de l’entretien, elle prend des notes, pour remplir une «fiche d’appel». La conversation va durer presqu’une heure. «Les appels durent en moyenne vingt minutes, mais là c'était la première fois qu’elle appelait, ça demande plus de temps», nous explique Élodie. A la fin de l’appel, elle détaille à Justine : «Je vais vous donner un code avec votre département, c’est "Justine du 27". Si vous nous rappelez, vous pourrez nous donner ce code et comme ça nous retrouverons votre fiche. Vous n’aurez pas à tout nous raconter à nouveau.»

Souvent, les victimes rappellent. Pour poser une question précise, faire relire une lettre au procureur de la République, tenir au courant de l’avancement de leurs démarches... Depuis 1986, année de son lancement, Viols Femmes Informations a reçu plus de 53 600 témoignages de victimes. Le compteur, affiché sur le site, augmente tous les jours. C’est la seule ligne d’écoute nationale, anonyme et gratuite, spécialisée sur les violences sexuelles. Les victimes peuvent également appeler le 3919, mais ce numéro concerne lui, plus globalement, toutes les violences faites aux femmes. «Malheureusement, on n’est pas assez nombreuses, on rate des appels», se désole Véronique Wolf. «Il faudrait qu’on ait au moins deux salariées en plus, et tout particulièrement en ce moment.» Actuellement, elles sont cinq salariées, dont deux à temps partiel, et une bénévole, pour se relayer du lundi au vendredi, de 10 heures à 19 heures.

«J’ai l'impression que j’ai presque un devoir politique de porter plainte et c’est trop dur»

Comme Justine, Lydie* est tiraillée par la question de la plainte. Elle a été violée pendant son sommeil par un proche qui dormait chez elle il y a quelques semaines. «Il y a tout ce mouvement médiatique, c’est compliqué à vivre. J’ai l'impression que j’ai presque un devoir politique de porter plainte et c’est trop dur», regrette-t-elle. A l’autre bout du fil, on peut entendre ses pleurs. «Porter plainte c’est une possibilité, un droit, mais ce n’est pas un devoir ou une obligation, la rassure Élodie. C’est votre décision, si vous n’êtes pas prête pour le moment, vous ne le faite pas.»

Une plainte sur dix finit jugée aux assises

Après les révélations de l’affaire Weinstein et les hashtags #balancetonporc et #metoo, certains commentateurs ont affirmé que, plus que témoigner, les femmes devraient surtout porter plainte. Mais les victimes de viol ne sont pas toujours bien reçues par la police, et seule une plainte sur dix débouche sur un procès aux assises. Et ça, les femmes le savent. Lors de cette journée passée au local du CFCV, toutes les femmes dont nous avons pu écouter les appels ont évoqué, à un moment ou à un autre, leur peur des réactions des policiers, ou d’un classement sans suite. «Les policiers vont me dire que j’avais bu», s’inquiète Elsa*. «Je voudrais porter plainte, mais j’ai peur de ne pas avoir assez de preuves», avance Claire*. «J’ai peur qu’ils me demandent comment j’étais habillée», glisse Danièle*. «A quoi ça sert si c’est classé sans suite de toute façon ?», s’interroge Julie*.

Les salariées du CFCV tentent de les rassurer. Elles listent avec elles les avantages que peut revêtir une plainte. «Je vais vous donner les infos en faveur de la plainte et vous pourrez y réfléchir au calme de votre côté», avance Élodie. Tout d’abord, la plainte permet d’envoyer un message symbolique important qui dit à l’agresseur «tu n’avais pas le droit de me faire ça». Selon les écoutantes, la plainte peut être un élément de libération et être investie comme un moment où la victime affirme qu’elle est légitime à dénoncer son agresseur.

Elle va aussi mettre l’accusé sur le radar de la justice. «Peut-être que ça va le faire réfléchir pour la suite, ça sera plus difficile pour lui de recommencer», explique au téléphone une autre écoutante. La plainte permet aussi de libérer la parole de la victime, et peut lui permettre d’avoir accès à des soins. Signaler une agression à la police permet aussi de voir ce crime enregistré dans les statistiques des plaintes pour viol, et de montrer ainsi l’ampleur du phénomène.

Autre point important: «Même si votre affaire est classée sans suite, il y aura peut-être d’autres femmes victimes du même homme qui porteront plainte, et votre plainte viendra appuyer la leur. Souvent, en l’absence de preuves matérielles, c’est la répétition d’un même mode opératoire qui va permettre à la justice d’aller jusqu’au bout.» Véronique Wolf évoque ce cas récent où les trois premières plaintes contre un agresseur avaient été classées sans suite, faute d'éléments. À la quatrième plainte avec le même mode opératoire, il avait fini par être condamné par la justice. Mais au final, les écoutantes insistent bien : c'est à la victime que revient la décision de porter plainte ou non, et personne ne doit les faire culpabiliser sur leur choix.

Phénomène de sidération

Généralement, à la fin d’un appel, les écoutantes réorientent la victime vers une structure qui pourra l’aider : une association d’aide aux victimes proche de chez elle, une adresse où trouver une aide psychologique ou juridique, un hôpital qui propose des consultations sur les psychotraumatismes, ou encore l’adresse du site Mémoire traumatique, une mine précieuse d’informations. Un tiers des appels sont aussi passés par des proches de victimes ou par des professionnels (des avocats, des assistants sociaux, des syndicalistes, des artistes qui montent un projet sur le sujet, etc.) à la recherche d’informations. Les hommes victimes constituent, eux, environs 6 % des appels.

«On peut être championne de boxe et ne pas pouvoir se défendre lors d’un viol, ça ne change rien»

Emma* appelle aujourd’hui pour sa cousine, qui a été violée il y a quelques jours à la fin d’un cours de sport. Élodie énumère les conseils pour l’entourage :

«C’est important de lui montrer que vous la croyez, il ne faut pas remettre en cause ce qu’elle peut confier. Il faut être très soutenant, être de son côté, et lui demander tout simplement comment vous pouvez l’aider.

Parfois les proches aimeraient que ça aille plus vite mais il est important de respecter son rythme, de ne pas la forcer. Le viol est une négation de son désir, de ce qu’elle voulait faire. Il est important de ne pas reproduire ce même schéma de violence en lui imposant une contrainte.»

Emma veut proposer à sa cousine qu’elles fassent ensemble des cours d’autodéfense et veut savoir si c’est une bonne idée. Réponse de l’écoutante : «C’est à elle de voir. Si le cours est vécu comme une manière de se réapproprier son corps, de lutter contre la peur de sortir dehors, c’est très bien. Mais il ne faut pas tomber dans l’idée que ce serait "nécessaire", et que si elle avait eu ce cours-là avant, elle aurait pu échapper au viol.»

Elle décrit alors le phénomène de sidération. «Lors d’une agression, le cœur s’accélère et le cerveau va envoyer des drogues pour calmer tout ça et ça va comme anesthésier la personne. On peut être championne de boxe et ne pas pouvoir se défendre lors d’un viol, ça ne change rien.»

De leur côté, pour soutenir la victime, les écoutantes veillent à formuler cinq idée-clés qu’elles ont identifiées comme étant particulièrement importantes pour les victimes:

«Tu as bien fait de me parler, je te crois. Tu es courageuse et tu as eu raison de chercher de l’aide. Il n’avait pas le droit, c’est interdit. Tu n’y es pour rien. Je vais t’aider à trouver de l’aide.»

Armées de leur savoir, les écoutantes du CFCV bataillent contre les idées reçues bien trop tenaces. C’est toute la culture du viol de notre société qu’il faut détricoter. Le viol est souvent vu comme l’agression d’un inconnu, dans une allée sombre, à l’aide d’un couteau. Mais si ce scénario existe, il n’est pas le plus fréquent : dans 90 % des cas, la victime connaît son agresseur. «Ça, la société ne le sait pas, ou ne s’y intéresse pas, regrette Véronique Wolf. D’où la difficulté pour ces femmes de parler. Du coup, c’est à nous de remettre les choses à l’endroit. On leur explique qu’elles n’ont pas à avoir honte ou à culpabiliser. Que même si elles ont été boire un café avec lui, non c’est non.»

Analyser la stratégie des agresseurs

Lors des appels, les écoutantes veillent aussi à analyser la stratégie des agresseurs. Comme lorsque Simone* explique que son violeur l’a recontacté et a explosé de rire quand elle a évoqué l’agression, en lui répondant «mais t’aimais ça». L’écoutante décrypte pour elle : «C’est emblématique d’une réaction d'agresseur. Il est en train d’inverser la honte et la culpabilité et essaye de vous faire croire que vous êtes en partie voire complètement responsable de ce qu’il s’est passé. Il le fait pour s’assurer de votre silence et donc garantir son impunité. Les agresseurs ont toujours des paroles blessantes : c’est pour semer le doute dans votre esprit.»

La porte-parole du CFCV, Marie-France Casalis prend, elle, l’exemple d’une feuille d'arbre : «Elles sont différentes les unes des autres, mais elles ont toutes des nervures. Le viol, c’est pareil. Ils sont tous différents, mais il y a une structure commune que l’on retrouve à chaque fois.» Tout d’abord, l’agresseur choisit sa victime, il l’isole : physiquement, dans un coin où ils sont seuls, ou psychologiquement, en l’éloignant de son entourage. Il va ensuite l’humilier et la dévaloriser. «Cela peut aussi se faire à petite dose, au quotidien, ou en 10 minutes lors d’une agression dans la rue, avec des "t’es une vraie pute", "tu as joui"», pointe Marie-France Casalis.

«Il va aussi se débrouiller pour faire régner la terreur, parfois juste par un regard, par un geste. C’est ce qui fait qu’elle n’osera pas prendre la parole. Ensuite, il va inverser la culpabilité en essayant de la culpabiliser : "tout ça, c’est arrivé parce que tu veux jamais faire l’amour", "tu te balades les seins à l’air", etc.» Enfin, il va garantir son impunité en la menaçant ou en se montrant charmant auprès des gens qui pourraient aider la victime. «Ils font rarement des gaffes, ce qui montre bien qu’ils savent qu’ils n’ont pas intérêt à en faire», conclut-elle.

«La plupart du temps, le violeur, c’est grand-père, c’est tonton, c’est le prof de maths...»

Cette stratégie de l’agresseur, le CFCV l’a décortiquée grâce à ses trente années d’expérience. Ce réseau qui, à l’époque, ne s’appelait pas encore le Collectif féministe contre le viol a vu le jour en 1985, après une série d’agressions relayées dans la presse. En mai 1985, une femme est violée dans un RER, en pleine journée, devant des témoins qui ne réagissent pas. Trois mois plus tard, une autre femme est violée sur le quai du métro, à Châtelet, à Paris, à 18 h 30. Encore une fois, aucune réaction des personnes aux alentours. Rebelote en septembre : une femme est violée boulevard Magenta, à 21 heures. Les fenêtres des immeubles sont allumées. Elle crie, mais personne ne vient l’aider.

«En ouvrant la ligne, on a changé de planète»

Les féministes veulent réagir. Des militantes de diverses structures parisiennes comme le Planning familial ou la Maison des femmes se réunissent. «On organise une manifestation contre le viol, mais on sait que ça ne suffit pas, donc on se dit qu'il faut un téléphone, se remémore Marie-France Casalis, à l'époque militante au Planning. Il y avait déjà eu des initiatives dans ce sens. «Mais c’était un certain jour à une certaine heure, vous savez, le troisième mercredi du mois de 15 heures à 17 h 10, décrit Marie-France Casalis. Du coup, ces initiatives n’avaient pas rencontré le public qu’elles cherchaient à joindre.»

Cette fois, ce collectif de féministes veut une ligne digne de ce nom, qui soit soutenue par les pouvoirs publics. La ligne s'appellera Viols Femmes Informations, pour être dans l'annuaire au mot «viol». «Et "femmes" parce qu'on est féministes et qu'on travaille en direction des femmes», poursuit la porte-parole. Elles demandent à être reçues par Yvette Roudy, alors ministre des Droits de la femme du gouvernement Fabius.

«Roudy, c'est une féroce, une tenace !, rigole Marie-France Casalis. Ce rendez-vous m’a vraiment marqué. À peine sommes-nous arrivées qu’elle nous dit "bah c’est pas trop tôt que vous vous occupiez du viol !" Quand une ministre te dit ça, ça fait drôle !» Yvette Roudy les appuie dans leur démarche, leur promet un financement et leur annonce qu’elles devront lancer cette ligne téléphonique le 8 mars 1986, pour la journée des droits des femmes.

Dès le premier jour de son lancement, le téléphone sonne. «Yvette Roudy avait diffusé l’information partout, la presse régionale avait fait des articles. On nous téléphonait de toute la France !», se rappelle Marie-France Casalis. Surtout, les femmes qui appellent évoquent des viol subis il y a 20, 30 ans, quand elles étaient enfants. Les militantes sont stupéfaites. «Les violeurs, ce n’était pas un inconnu dans le métro, ou boulevard Magenta, comme on avait pu lire dans la presse. La plupart du temps, c’était grand-père, c’était tonton, c’était le prof de maths. Et là, on a changé de planète.» Cette ligne va permettre de prendre conscience de la réalité du viol en France.

Expertise précieuse

A l’époque, tout est à faire. «En 1986, il n’existait qu’une seule brochure d’asso féministe destinée spécifiquement aux victimes de viol, vous vous rendez compte ?», s’étonne Marie-France Casalis. Il faut dire que lors de la décennie précédente, les collectifs féministes ont mis toutes leurs forces dans la bataille pour la contraception et l’avortement. «C’est seulement à partir du moment où on a maîtrisé la fertilité qu’on a pu penser aux violences sexuelles et aux violences conjugales, explique Emmanuelle Piet, la présidente du CFCV. Avant, on avait la tête dans le guidon à penser à ne pas avoir un enfant et tout le reste était submergé.»

«On voit la force des femmes à travers les appels, et ça c’est très lumineux !»

Grâce à tous ces appels reçus, fichés, analysés, le CFCV a développé une expertise précieuse sur le sujet, compilée dans les données statistiques de la permanence. Le collectif donne également des formations pour les militantes féministes, mais aussi à la demande de la police ou encore du personnel hospitalier. Et reçoit tous les jours des étudiants de quatrième année de médecine, en double écoute, pour les sensibiliser au sujet. «On s’est aperçu que les violences sexuelles ont un très gros impact sur la santé, donc on essaie de leur expliquer qu’il est important de poser la question à la patiente, de la renvoyer vers des associations pertinentes, ou de lui dire des choses comme "il n’avait pas le droit, ce n’est pas de votre faute". C’est important qu’elles l’entendent», affirme Véronique Wolf.

En tant qu’association militante, le collectif a établi une liste détaillée de revendications «élaborées à partir de faits vécus par des femmes victimes de violences sexuelles» et accompagne certaines victimes pendant le procès. Il lance aussi régulièrement des campagnes sur le sujet. Sur l'un de leurs visuels, on peut lire «Le viol concerne la violence, pas le sexe. Si tu te prends un coup de pelle, t'appelles pas ça du jardinage».

Un travail indispensable donc. Mais à la conclusion de cette journée passée aux côtés des écoutantes du CFCV, on finit par s'inquiéter pour elles : n’est-ce pas très (trop) éprouvant d’écouter tous les jours ces témoignages qui révèlent la domination masculine dans ce qu’elle a de plus violent ? Lucie Sabau, qui travaille au CFCV depuis deux ans, se veut rassurante :

«Quand on prend en charge un appel, on agit aux côtés de la victime. On n’est pas dans une situation d'impuissance. On entend souvent, au fur et à mesure de l’appel, que la voix de la personne change, qu’elle arrive à faire taire une partie de la propagande de l'agresseur. On peut avoir de la colère, mais ce qui prend le pas c’est l'enthousiasme, parce que les personnes nous rappellent et on voit leur parcours et les avancées.

Même quand on sent que nos mots ne marchent pas aussi bien que ce que l’on voudrait, quand la personne nous rappelle, on se rend compte qu’en fait l’appel lui a tout de même été utile, qu’elle a utilisé certaines informations… On voit la force des femmes à travers les appels, et ça c’est très lumineux !»

Avant de raccrocher, Élodie glisse à Simone* : «Prendre son téléphone pour nous appeler ce n’est pas facile. Donc bravo à vous, vous êtes une femme incroyablement courageuse.» À l’autre bout du fil, on entend Simone hésiter, comme interdite : «Ah, courageuse ? Je ne sais pas...» «Moi je vous le dis», insiste Élodie. «Merci», souffle doucement Simone. «Ça m’a fait vraiment du bien de vous parler.»

Vous pouvez appeler Viols Femmes Informations au 0 800 05 95 95, du lundi au vendredi, de 10 heures à 19 heures.

*Les prénoms des victimes ont tous été modifiés afin de garantir leur anonymat.

Mise à jour

Le nom de Véronique Wolf, initialement écrit «Woolf», a été corrigé.