BuzzFeed Japan Medical編集部から、「週刊朝日」に掲載され、ウェブにも載った二つの記事の間違いを検証する原稿を書いてほしい、と頼まれました。これは気が重い。なかなか書き進めることができませんでした。

間違いを指摘するのは簡単です。はっきりいって、科学的には間違いだらけ。正しいところを見つけるのが難しいほどです。しかも、おなじみのレトリックが並びます。この十数年、何度も「これは間違い」と書き続けてきたものばかり。またか! というのが正直な気持ちです。

この二つの記事の間違いの多さは、SNSでもかなり話題になっています。問題は、トンデモ情報を述べる識者からコメントをかき集め、それが科学的に妥当かどうか、フェイクニュースにならないかを確認せず今、掲載してしまうメディアにあるのです。メディアの責任は非常に大きい。私も、取材するという意味では同業者だから、指摘するのは気が重いです。

しかも全国紙系メディアだから、その情報を「正しい」と思い込む人が多いのかもしれません。朝日新聞さん、どうしちゃったの? 間違いをいくつか指摘して、なぜこのような現象が続くのか、考えてみました。

(1) 電子レンジで、たんぱく質は変性するのか?

SNSでもっとも話題になったのはこれ、でしょう。「○さんは数年前から絶対に電子レンジを使わないようにしている。マイクロ波で食材を加熱すると、たんぱく質が凝固(変性)してしまうからだ」という記述です。

電子レンジで食品を加熱できるのは、簡単に説明すればマイクロ波を食品にあてると食品中の水分子が激しく動き、熱が起きるから。たしかに変性します。でも、どのような方法であれ加熱すればたんぱく質は変性してしまうのです。ゆがこうと焼こうと変わることに違いはなく、ことさらに電子レンジだけにこだわるのは、意味がありません。

(2) 食べ物は精製するとよくないのか?

記事で、「食養生を発信してきた食事療法士」という方が、「精製すると不自然なものへとどんどん変化します。砂糖は不自然な甘みになり、依存性が高くなります」と述べています。続いて、取材した記者の感想なのか、「確かに市販のショートケーキは二つ、三つとペロリといけるが、甘みを抑えた手作りのケーキは不思議とブレーキが利く」という文章が添えられています。

それ、単に市販のショートケーキがおいしいからではないでしょうか?

砂糖について述べれば、もっとも一般的な白砂糖=上白糖はサトウキビを搾った「黒砂糖」やテンサイの糖蜜から作った「甜菜糖」に比べれば、精製度が上がっています。

精製する、ということは純度が高い、ということ。上白糖やグラニュー糖は、サトウキビやテンサイに含まれるショ糖(ブドウ糖と果糖が結合したもの)を抽出し純度を高めたものなのです。白く見えるのは、無色透明の結晶が光を乱反射しているからで、漂白剤などはいっさい使っていません。

一方、黒砂糖や甜菜糖は、不純物を多く含むので、上白糖やグラニュー糖よりも複雑な味です。上白糖の方が精製度が低い糖よりも依存性が高い、というデータを、私は見たことがありません。

記事では、黒砂糖や甜菜糖などが「ミネラル豊富」と推奨されています。たしかにミネラルを含みますが、野菜や牛乳、肉等から摂れる量に比べれば、ごくごくわずかです。

ちなみに、黒砂糖等に含まれる不純物の中には、よくないものもあります。たとえばアクリルアミド。発がん物質です。食品中のアスパラギンというアミノ酸と、ブドウ糖や果糖などが一緒に120度以上で加熱されると、自然に生成します。黒砂糖に比較的多いことが農水省の調査などでわかっています。

黒砂糖を振興したい農水省にとっては都合の悪い事実なのか、積極的に広報されておらず、あまり知られていません。精製度が低い、ということは、よいことばかりではないのです。

いえ、黒砂糖は発がん物質を含むから食べるな、と言いたいわけではありませんよ。アクリルアミドは、パンをトーストしてもできますし、野菜炒めにも比較的多く含まれています。自然のものは発がん物質や毒性物質をいろいろ含む、というのが現在の食の科学の“常識”。よい栄養素と共に、悪いものも幾分かは常に摂る、というのが、食べるという行為です。

(3) 原形が見えるのがよいのか?

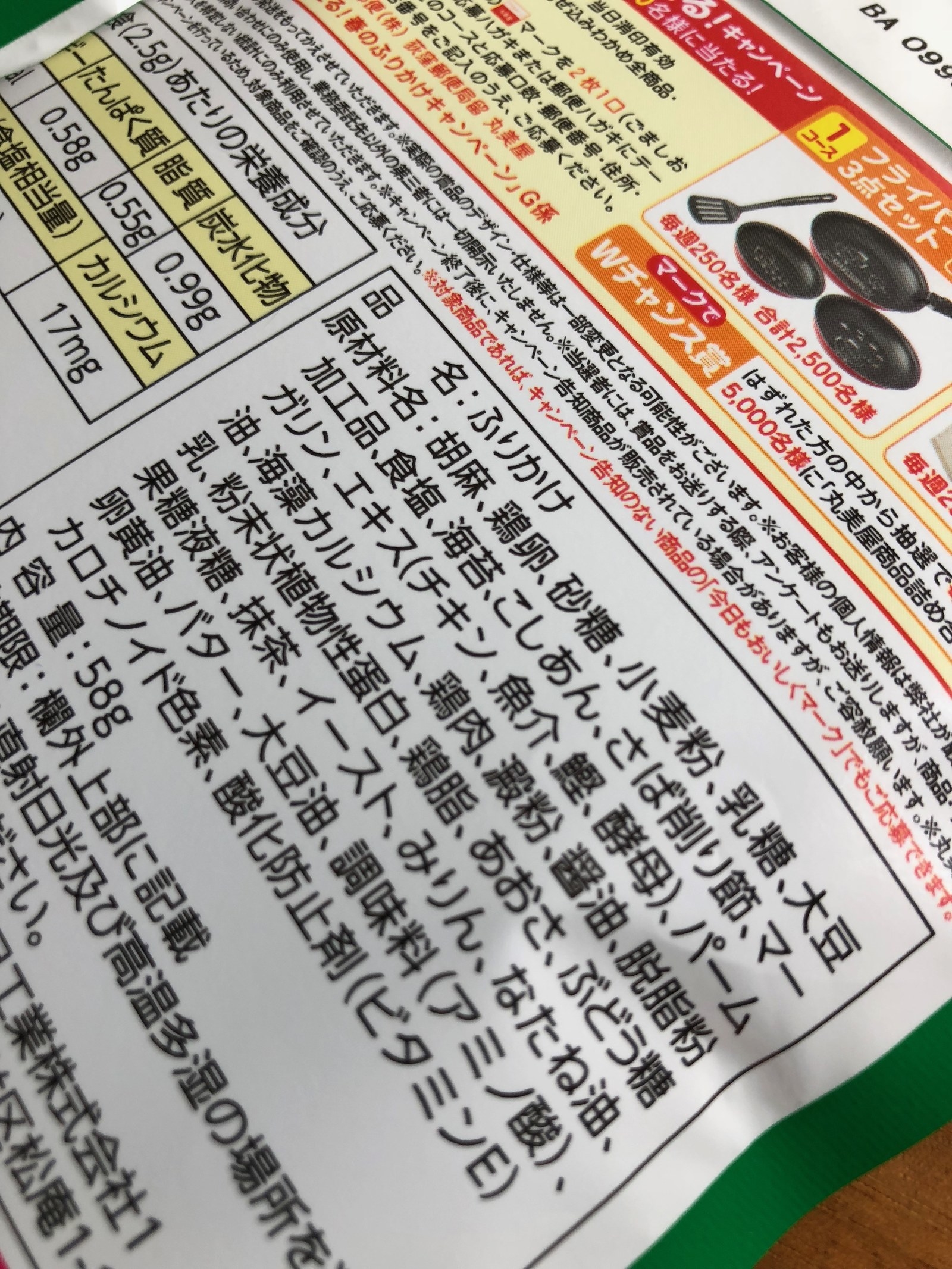

記事では、「原形が見えるかどうかが線引きだ、とアドバイスする。たとえば刺し身は魚の一部だとわかる。でも魚肉ソーセージやハンバーグはわからない」と識者のアドバイスが記述されています。さらに、「原材料にカタカナが少ないものを選びましょう」とも。

いやいや、原形がわからない食品は、昔からありますよね。たとえば豆腐、こんにゃく。原形見えますか? 原形がわからないから危険、と言うのですか? 刺し身はたしかに、加工度が低いですが、その代わり、食中毒が起きやすいですよ。

カタカナが多いのはダメ、というのはよく言われることですが、トマトとかブロッコリーもダメですか? 和菓子によく使われるトレハロースはどうですか? トレハロース、食品添加物としてたんぱく質変性防止やでんぷんの劣化防止効果を持ちますが、キノコやビール等にも自然にたくさん含まれています。カタカナがいけない、だなんて、あまりにも恣意的、単純すぎます。

(4) 高温でできるトランス脂肪酸は問題か?

トランス脂肪酸については、もうすぐ米国で規制されるので、メディアがこれから間違った情報を流す可能性大、のテーマです。なので、これも解説しておきましょう。

記事では、「オイルの多くは限界温度(臨界温度)を超えるとトランス脂肪酸を生成」と書かれています。しかし、通常の調理条件(160〜200℃)の加熱によってできるトランス脂肪酸はごくわずかで、影響は無視してよいとされています。

トランス脂肪酸は主に、液状の油を固形化する時の「部分水素添加」という工程でできます。また、牛肉や乳製品にも天然のトランス脂肪酸が含まれています。

トランス脂肪酸を多く摂取すると心臓病のリスクが高まるとされ、トランス脂肪酸の摂取量が多い米国では、部分水素添加油脂の使用が6月には禁止される見込みです。

食用油の製造工程でごくわずかに生成し油に含まれるトランス脂肪酸や、牛肉や乳製品が含有するものまで禁止されるわけではありません。

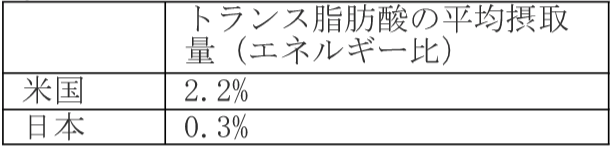

日本では、トランス脂肪酸については内閣府食品安全委員会が評価済みです。米国とは状況が大きく異なり、そもそも日本人はトランス脂肪酸の摂取量が少ないことから、「通常の食生活では健康への影響は小さいと考えられる」と結論づけています。

日本では、企業によるトランス脂肪酸低減の取り組みが進んでいるのですが、製品中のトランス脂肪酸を減らそうとするとどうしても、飽和脂肪酸の含有量が多くなってしまいます。飽和脂肪酸も摂りすぎると体に悪く、日本人は飽和脂肪酸を摂りすぎている人が多いので、トランス脂肪酸の規制強化はむしろ、悪い結果となるのでは、と懸念する科学者も少なくありません。

トランス脂肪酸については、これまでさまざまな科学的研究、評価があるのに、高温加熱によるごく微量の生成の可能性をことさらに取り出して記事化するとは、驚くばかりです。

(5)食品添加物は悪いのか?

食品添加物批判の大御所のコメントも、記事で取り上げられています。この方の大ベストセラーについては、私が2007年に出した「メディア・バイアス あやしい健康情報とニセ科学」(光文社新書)でも批判させていただきました。科学的とはとても言えない論法で、科学者からさまざまな批判が出ましたが、「添加物が悪い。無添加がよい」という論法は、とてもわかりやすいようですね。マスメディアが好んで取り上げます。

週刊朝日でもAERAでも、これまでに何度か取り上げており、私はウェブ上に批判記事を書いたこともあります。

たとえば記事では、添加物の複合影響が検討されていない、と批判しています。食品添加物の安全性試験は単品で行っているというのは事実ですが、複合影響が起こりうるかどうかについては、世界的に検証がさまざま行われています。

個々の添加物の使用量はごくわずかなので、体内でそれらが結合して悪い物質になったり、同じ代謝系に同時に作用して悪い作用をもたらす、ということはほぼあり得ず、事前評価も単品によるものでよい、というのが、現在のところの大多数の結論です。

科学者は、「その確率はゼロだ」とは言いません。可能性はどの程度か、たくさんの添加物の相互影響について事前に調べる方法はないか、研究は続けられています。そこを利用して「不明だ」と不安を煽る論法は、後を絶ちません。

記事では、「添加物として使われていたアカネ色素が、がんの原因となることがわかり、認可を取り消された」というのも、添加物批判の根拠として書かれています。でも、経緯が違います。

日本では昔、天然物から抽出したものは問題がない、という思い込みが国にもあって、きちんと審査せずに使用を認めていたのです。アカネ色素も、そんな天然添加物の一つ。しかし、研究が進んでラットで発がん性があるかも、ということがわかりました。人では発がん性は不明でしたが、2004年に禁止となりました。

これは、食品安全行政の歴史上は、天然物の怖さ、天然だから安全という思い込みではいけない、ということを知らしめた事件です。

それが、「天然は素晴らしい」と主張する人によって、「添加物が禁止になった」という事実の一部のみを利用される。非常に面白い現象です。現在では、天然物であっても添加物として指定される際には、厳しい安全性評価試験をクリアすることが求められています。

(6) クロロプロパノール類は食品添加物か?

この大御所によれば、「世界的に発がん性物質として規制されている添加物のクロロプロパノール類が日本では規制がない」とのこと。これ、完全な間違いです。クロロプロパノール類は、食品の製造工程で意図せずできてしまう化学物質で、わざわざ追加する添加物ではありません。

クロロプロパノール類は、植物性たんぱく質を酸で分解してアミノ酸液にするときに、できてしまいます。日本では醤油が問題となりました。醤油の8割以上は大豆から作る「本醸造」で、クロロプロパノール類をほとんど含まないのですが、アミノ酸液から作る醤油の中には多く含有する製品がありました。

クロロプロパノール類は、国際がん研究機関から「人に対して発がん性があるかもしれない」と分類されています。そう聞かされると、「発がん物質なんて、絶対に食べたくない」と思われるかもしれませんが、食品は自然天然の発がん物質を結構含んでおり、アルコールは「人に対する発がん性がある」と認定されています。

前述のアクリルアミドは、「人に対しておそらく発がん性がある」グループなので、クロロプロパノール類の人への発がん性は、それよりは根拠が弱い、という評価です。クロロプロパノール類自体の日本人の摂取量は少なく、耐容摂取量(毎日、一生涯にわたって摂りつつけても健康への影響がないと推定される量)に遠く及ばないので、基準値などは設けられておらず、農水省は醤油業界等の自主的な改善を求めています。

(7)加工肉の発がん性、原因は添加物?

このほか、添加物批判本を大量に出版している科学ジャーナリストの方のコメントも、記事では数多く紹介されています。私と同じ職種だから言いたくないけれど、科学的根拠のない発言が並びます。

たとえば、「加工肉と結腸・直腸がんのリスクの関連性」について、発色剤の亜硝酸ナトリウムが原因、と断定していますが、加工肉のリスクを指摘した国際がん研究機関は、そのような指摘をしていません。

同機関は、ハムやソーセージなどの加工肉と同時に、牛肉や羊肉など欧米で「レッドミート」と呼ばれる肉類についても、発がん性の懸念を表明しています。原因の可能性として言及しているのは、肉自体を食べて人の体内でできる発がん物質や、肉の加熱により生成するヘテロサイクリックアミン類、燻製工程でできる多環芳香族炭化水素類という発がん物質などです。

この科学ジャーナリストの方は、国際がん研究機関が学術誌Lancet Oncologyに載せた報告を読んでいないのかもしれません。

無邪気な「添加物は悪い。自然はよい」は科学的には×

間違い探しは、このへんにしておきましょう。記事には、ほかにも問題がさまざまあります。全体を通して見えてくるのは、「添加物は悪い。自然はよい」という無邪気な思想ではないか。記者が、そういうことをしゃべってくれる“識者”からしか、話を聞いていないのです。

たしかに、1960年代、70年代には、添加物や農薬批判がおおいに盛り上がり、規制が厳しくなりました。以降も、これらの検証が続いています。

一方、90年代以降は、昔ながらの食品、天然自然のものにも多くの発がん物質、毒性物質が含まれることが次々明らかになってきて、意外にリスクが大きいことが判明してきています。

たとえば、発がん物質アクリルアミドを結構な量、食べているらしいことがわかったのは2002年。日本人では、野菜炒めなどからの摂取量が意外に多い、ということが判明してまだ数年しかたっていません。

今、農水省はアクリルアミドを低減する調理法のリーフレットを作ってダウンロードできるようにしています。事業者向けにもアクリルアミドが少ない加工法を求めています。その一つとして、食品添加物を適切に用いる方法も、事業者向けマニュアルに書かれています。

こうした流れを無視し、「添加物は悪。自然最高」を主張をする評論家やジャーナリストがいるのは、仕方がないことです。勉強不足はだれにでもあります。それに、彼らにとってはそうした情報こそが商売、儲けの源です。心理学的に見れば、自分にとって都合の良い情報だけを集め信じてしまう「確証バイアス」などが彼らには起きているのかもしれない、とも思います。

しかし、大メディアがそんな偏った間違いだらけの記事、つまりフェイクニュースを流して恥ずかしくないのか? 不思議でしかたがありません。どうして、取材相手が話したことが正しいのかどうか、裏取りをしないのか? 食品安全委員会でも、国立医薬品食品衛生研究所でも、尋ねてみれば、即座に間違いがわかることばかりなのです。

お母さんたちが根拠のない不安にさいなまれる

実のところ、こうした報道の売り上げへの影響は現在、大きくありません。2000年代前半は、このような記事に食品企業は大いに悩まされました。記事が出ると、お客様相談室に苦情や問い合わせの電話がバンバンかかって、売り上げにも打撃があったのです。今は、そこまでの影響力がありません。使い古されたレトリックが多いので、読者が「ああ、またか」と思うのかもしれません。

インターネット上には、農水省や厚労省、食品安全委員会、研究機関等の科学的に妥当な情報が増えました。日本の国の機関は信用できない、という人でも、国際がん研究機関や欧州食品安全機関(EFSA)、世界保健機関(WHO)のウェブサイトなど見れば、こうした記事が科学的にかなり常識外れのものであることがわかってきます。だからか、以前のようなパニックに近い現象は起きません。

ただし、私は底知れぬ不安が人々に、静かに残っている、という印象を持っています。お母さんたちが「私は、子どもたちに悪いものをたべさせているのではないか。なんとかしたいけれど、時間がなくて、お金がなくて、どうしようもない」と自責の念、つらい気持ちにさいなまれているのではないか。

私はこの10年以上、各地の生協に依頼されて広報誌にさまざまな形で連載をしており、科学的に適切な情報を提供し、「間違った情報に惑わされないで。大丈夫だよ」と書き続けています。講演依頼もひっきりなしに来ます。

お母さんたちとの接点が多いので、間違った情報におびえるお母さんたちの気持ちを感じるのです。間違った情報が与える精神的な被害は甚大です。

何度か大メディアに、どうしてこのような報道をするのか、尋ねてみたこともあるのですが、よく言われるのは「識者がそう言ったのは事実だから。それをそのまま報じただけ」という論法です。責任を識者に転嫁し、無責任な記事が量産されます。

どうぞ、情報に振り回されないでください。食品はどんなものであれ、よい物質と悪い物質の両方を含んでいます。悪い物質を排除してよいものだけを食べる、というのは不可能です。多品目をバランス良く食べる、というのが、リスク分散になり食生活のトータルリスクがもっとも小さくなる方法です。栄養学的にも、多品目をバランス良く適量に、というのが基本です。

和食でも洋食でも結構。加工食品をことさらに恐れる必要はありません。食品添加物は、食品安全委員会等の厳しい評価の末に、使用を認められています。どれくらい検討しているのか、同委員会のサイト等をご覧になるのをお勧めします。

ただし、たとえばカップ麺を毎日、とか、ハム・ソーセージばかり食べる、というような食生活はダメ。加工食品だからいけないのではなく、野菜や果物等、ほかの食品が持つ栄養素を摂れず、食塩の摂取量が増えるなど偏りが出るのが問題なのです。

買い物や料理を楽しみ、加工食品もうまく利用して、不安に陥ることなくおいしく食べてほしい、と願っています。

【参考文献】

独立行政法人農畜産業振興機構・白い砂糖の真実、そして三温糖との関係

農水省・有害化学物質含有実態調査結果データ集 (平成25〜26年度)=含みつ糖(黒糖や加工黒糖など)と表現されている

FOOCOM 科学的根拠がない食品添加物批判者のむなしい食事

食品に含まれるトランス脂肪酸の食品健康影響評価の状況について

厚労省・食品添加物「アカネ色素」及びこれを含む食品の取り扱いについて

国際がん研究機関プレスリリース・IARC Monographs evaluate consumption of red meat and processed meat

The Lancet Oncology・Carcinogenicity of consumption of red and processed meat

【松永和紀(まつなが・わき)】 科学ジャーナリスト

京都大学大学院農学研究科修士課程修了(農芸化学専攻)。毎日新聞社に記者として10年間勤めたのち独立。食品の安全性や生産技術、環境影響等を主な専門領域として、執筆や講演活動などを続けている。「メディア・バイアス あやしい健康情報とニセ科学」(光文社新書)で科学ジャーナリスト賞2008を受賞。新刊は「効かない健康食品 危ない天然・自然」(同)