東京に火の雨が降り、一晩で10万人の命が奪われた1945年3月10日。当時5歳だった少女は、母親と弟2人を亡くした。

火の手から逃げようとした時に、まだ小さかった息子を取り落としてしまった父親は、戦後も自責の念に苦しんだ。

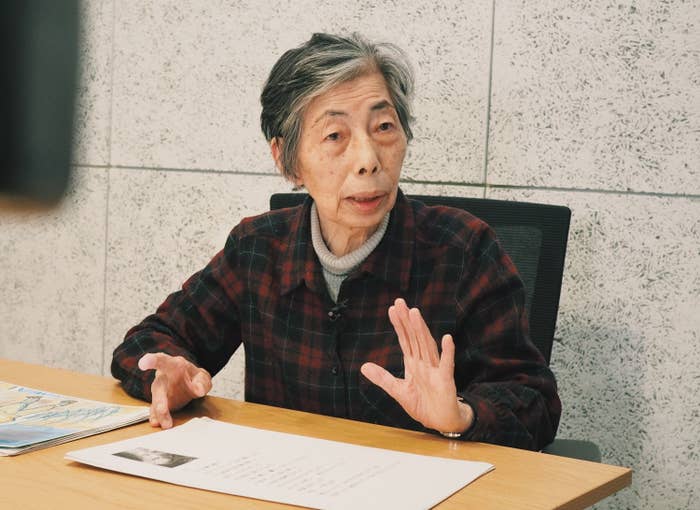

河合節子さん(83)は78年経った今も、空襲や戦争の記憶を語り継ぎ、被害者の救済を求める活動を続けている。

河合さんは「ひとくくりに犠牲者10万人でなく、そのひとりひとりに人生があったということを知ってほしい」と語る。

空襲警報が鳴るたびに弟に靴をはかせ防空壕へ

河合さんが生まれ育ったのは、現在の東京都江東区にあたる、深川区。母・ゆみさん(当時35歳)と父・繁一さん(39歳)、弟・昭義さん(3歳)、勲さん(1歳3ヶ月)と暮らしていた。

太平洋戦争終盤になると、東京の街にも頻繁に空襲警報が鳴り響くようになった。

河合さんは当時の記憶をこう振り返る。

「いざサイレンが鳴り出すと、3歳の弟には私が靴を履かせて、防空頭巾を被らせ、一緒に防空壕へ逃げ込んでいました」

「その頃、成人の男の人は空襲の時には町内の火災を消さなくてはいけないと定めた防空法というのがあったので、父親は出ていってしまうんです。母は1歳の下の弟をおんぶしないといけないので、私と母で役割分担をしていました」

家の前に作った、簡素な防空壕に逃げ込む日々が続いた。

河合さんは、戦時中や戦後の記憶を紙芝居にしていて、当時の情景も描いている。

1945年に入ると、頻繁に空襲警報が鳴るようになり、「これはもう東京も危ない」と、家族で疎開することになった。

母親が疎開の準備をする間、河合さんは一足先に、茨城の親戚の家に疎開した。

「親戚の家に遊びにいくような気分で一人で行きました」

しかし、そんな軽い気持ちで東京の下町を後にした日が、河合さんが母親と弟2人に会った最後の瞬間となった。

真っ赤に見えた東京の空。知らされなかった家族の死

河合さんが疎開したのは、現在の茨城県笠間市にあたる友部。東京大空襲があった夜の光景は、今でも脳裏に焼きついている。

「3月10日の未明、大人たちが、なんだかざわざわして表に出ていたので私もついていきました。すると東京の空が真っ赤に、綺麗に見えたんです」

「随分と遠くからも東京の空が明るくなったというのは、各地で目撃されています。その時には、自分の家が焼けているとか、自分の家族がそんな目にあっているなんてことは知る由もないわけでね。なんか、美しいものを見たような思いでした」

当時5歳の少女にとって、美しくも見えたその光景から、東京の街全体が燃え上がり、茨城からでも東京の空が明るく見えるような甚大な被害が起きていると、理解することは難しかった。

その夜、河合さんの家族が経験した想像を絶する被害について知ったのは、随分と後のことだった。

第一報は、深川のご近所さんが、東京の被害について茨城の親戚の家まで知らせにきてくれた。

「父親は空襲で大怪我を負って入院していて、身動きもできず、もう本当に生きるか死ぬかの状態にありました。父親自身は自分の家族を探すこともできませんでした」

ご近所さんと大人たちが話している様子を、河合さんは脇で見ていた。大人たちは深刻な顔で話を聞き、泣き出す人もいた。誰も、河合さんには東京で何が起きたのかということを話さなかった。

「家族が被害に遭ったんだということを感じたのは、父親が包帯ぐるぐる巻きの状態で、私を迎えに来た時でした」

河合さんの父親、繁一さんは空襲での火災で全身大やけどを負っていた。耳たぶは溶けてなくなり、まぶたや唇も引き攣って、外側を向いている状態だった。

まだやけどが治らない状態だったが、入院先の病院でもきちんとした治療は受けられず、7月ごろに河合さんの元を訪れた。顔を包帯で巻き、「ミイラのような姿」だった。

「その時、母親や弟たちは父と一緒に来てないわけですし。あ、いなくなっちゃったんだなって。周りの大人の深刻そうな顔や泣き顔を見て、なんとなく感じていましたが、父親からは、その時は母たちについては聞きませんでした」

「悟ったというか、推測したというか。父親も言わなかったし、私も聞かなかった。父親も周りの大人たちも、お互いにね、触れなかった。暗黙の了解というか」

「悲しいとかつらいとかいう気持ちは、表に出さなかった。言っちゃいけないことのように気がして、言い出せなかった。父親もつらいだろうし」

戦時下の空気は、5歳の少女にも、家族の死を悲しむことをまでを遠慮させた。

「お化け」と呼ばれた父

河合さんは父繁一さんの出身地の愛知県で終戦を迎え、戦後は千葉市で、焼け出された人たちに貸し出された粗末な小屋に住み、2人で生活を立て直した。

「2人きりの家族だから、お互いに手をしっかり繋いで外を歩いていると、みんな振り返る。私は毎日見てる顔だからなんとも思わないんだけど、初めて見る人はびっくりするわけよね」

「振り返られた方としては、『え、私の父親になんか文句ある?』という感じで睨み返していました。『お化け』と言われていたみたいです」

何年も経ってやっと聞いた母と弟の死。父の苦しみ

空襲の日の出来事、そして母親と弟たちについて聞いたのは、河合さんが中学生になってからだった。

「私は『あのね、お父さん』って言っただけで、ざーっと泣いてしまいました。父親も何を言いたいのか分かるから、次の言葉を待っているというか」

「でも、空襲の話について、ちゃんと話ができないんですよね。お互いにつらすぎるから。途切れ途切れに時々話を聞いて、また違うチャンスに聞いて。少しずつ少しずつ聞くことができました」

繁一さんから聞いた空襲の日の話は、父が抱える計り知れない後悔と苦しみを感じさせるものだった。

空襲の夜、繁一さんは焼夷弾で燃え盛る町内を消火するために、母子を置いて一旦家を離れた。

しかし、あちこちで上がる火の手に「これはもう無理だ。逃げるしかない」と自宅の防空壕に戻った時は、すでに周囲は火の海だった。

「3歳の弟を父親が抱っこして、母親はちっちゃい方の弟をおんぶして。その状態で逃げるぞって、防空壕から出ようとした時に、何かにつまずいたのか、火に煽られたのかわかりませんけど、抱いてた子を父親が取り落としたんだそうです。もう1回抱こうと思ったら、そこには子どもはいなかった」

「せっかく抱いた子どもをもう1回抱こうとして、抱けなかった父親の気持ち。それはそれは、つらいことだったと思います。自分を責めたと思いますし、後ろからついてくるはずだった母親と末っ子も、それっきりになり探すことができなかった」

空襲当時の証言では、体に火がついた小さい子どもが火災旋風の中、火の風の中を転げていったという目撃情報が多くあった。

繁一さん自身も大やけどを負い、生存者を探して回っていた人たちに救い出され、トラックに載せられて病院へ運ばれた。

「父親はやけどで目が膨れ上がって見えてなかったので、気配でしか感じてないわけですが、トラックに載せられて病院に運ばれる時は、何重にも人が重なり合っていたそうです」

トラックで運ばれてきた人の約半数は、すでに死亡していた。

「父親はどんなに自責の念を持っただろう」

母子の遺体は見つからなかったため、遺骨はない。戦後、お寺の片隅に木の柱を立ててお墓にし、後に墓石を建てた。

河合さんは父親と墓を訪れたが、父親は淡々と墓参りをし、涙を見せたり感情的になったりすることはなかった。

「自分でも、区切りをつけようとしていたんだと思います」

しかし、母子を助けられなかった中での繁一さんの苦しみは、計り知れないものだっただろう、と河合さんは話す。

「自分は助かったけれども、 助けるべきはずだった母親と子どもたちを助けられなかったということに対して、父親はどんなに自責の念を持っただろうと。想像するだけで、悲しくなりますよね。それは自分が子どもを持ってから余計感じます」

「父親は戦後、すっごくつらかったと思います。でも、いろんな思いを抱えながらも、父親は私をなんとかして育てなければいけないという思いが強かったと思います。だから私は父親をとっても尊敬してました」

「小学校の時に、尊敬する人という題の作文を書かされたんですが、そこにも『父親』と書きました。がんばっている姿は、子どもの目にも、そういう風に映っていました」

戦前から雑穀商の仕事をしていた繁一さんは戦中、食糧配給公団で働いていた。

戦後は、顔にも残ったケロイドの影響もあり、個人のお客さん相手の商売が難しいと感じ、雑穀や澱粉を取り扱う仲介業をして生計を立てた。

河合さんは「父に仕事があったことは本当にありがたかった。そうでなければ、物乞いをするようなことになっていたかもしれない」と話す。

娘と2人、戦後の混乱の中、繁一さんは必死に生活を立て直した。1982年に77歳で他界した。

78年経った今も、声を上げつづける理由

2001年に東京空襲犠牲者遺族会が結成された。それを新聞の小さな記事で読み、河合さんも「私も家族を亡くした一人だから」と足を運んだ。

「その頃までは、空襲の被害者が集まって何か活動するっていうようなきっかけがありませんでした。それぞれ、皆が目いっぱいで、やっとの思いで生活を立て直してきたという状況の中で、やっと少し余裕が出てきた時期だったんだと思います」

「空襲の被害を、なかったものにはできないという思いが、みんなの中に芽生えてきていました」

空襲の被害者たちは2007年、謝罪と賠償を求めて国を相手取り、東京地裁に提訴。河合さんも原告団に加わった。

結果は「棄却」。「被害があったことは誰しも否定できない。裁判で負けるわけがない」と思い込んでいたという河合さんは衝撃を受けたという。

現在は、空襲で体に障害が残るなどの被害を受けた民間人に補償をする「空襲被害者救済法」の成立を求める活動が続いている。空襲から78年経った今も、民間人に対しては、全く補償は払われていない。

河合さんは救済法の成立、そして何よりも国による空襲被害の調査と追悼、被害者の名前を刻んだ慰霊碑・資料館設置を求めて、今も活動に力を入れている。

2019年からは国会前での救済法を求める呼びかけ活動、2021年からは空襲犠牲者の名前を読み上げる会を、河合さんが発起人になって始めた。

83歳になった今、これまで共に活動してきた当事者の仲間たちは、鬼籍に入ったり、体調を崩して活動に参加できなくなったりしている。

それでも活動を続ける理由は「当事者がやることに意味があるのでは」という思いから。

「当事者の中で活動できる人って、本当に今、数が少なくなっています。無念の思いの中で亡くなった方たちのことを思うと、その人たちの思いを、私はしょって立てるわけではないけれども、そういうものを感じながら、 やっぱりめげていられないっていうのがあるんですよね」

母親と弟たち、そして同じ日に命を奪われた10万人の人たちを思い、河合さんは今日も、追悼や調査を求めて活動を続ける。

「せっかく抱いた子どもを、もう一回抱こうとして、抱けなかった父親の気持ち」 「どんなに自責の念を負っただろうと、想像するだけで、悲しくなりますよね」 #東京大空襲から78年