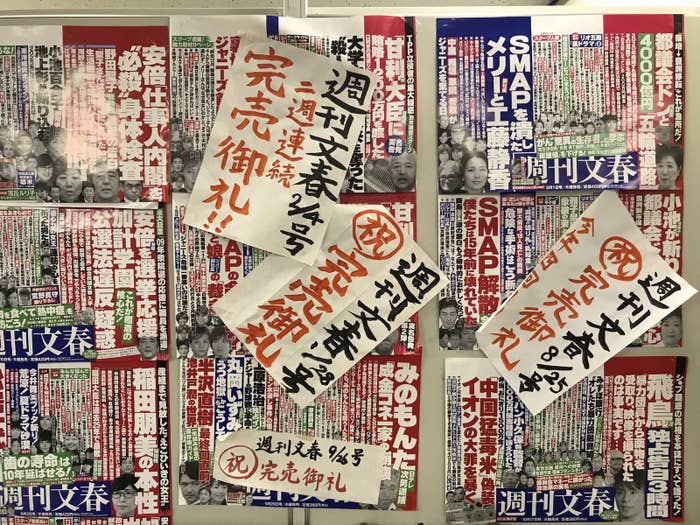

入獄4回、罰金・発禁29回――。「過激にして愛嬌あり」を旗印に44もの新聞・雑誌を創刊し、数々の筆禍を巻き起こした宮武外骨(1867〜1955年)。生誕150年を迎え、改めて注目を集める異才の魂を現代にどう受け継ぐのか。BuzzFeed Newsは、外骨を敬愛する週刊文春の新谷学編集長に話を聞いた。

【インタビュー前編はこちら】

「ジャーナリスト」は裃を着る感覚

――外骨はジャーナリストであり、編集者であり、「奇人」としても知られていました。特にどのような面を評価していますか。

人間としての面白さですね。「ジャーナリスト」っていう肩書きは私のなかで、ものもすごく定義が難しい。

自分自身、編集者であることには誇りを持っているけれど、「お前はジャーナリストか」って聞かれたら、とてもそう名乗る自信はありません。

ジャーナリストっていうと裃を着るような感じで、途端に愛嬌が失われてしまう。ふざけたことも言えないですし。そんな偉いものになりたくないな、という気持ちはありますね。

もちろん無責任に雑誌をつくりたいというわけではまったくありません。ただ、新聞の社説みたいな綺麗事や建前が嫌いなんですよ。

「北朝鮮問題は平和的な解決が望ましい」なんて、社説でいくら理想論を訴えたところで金正恩が聞く耳を持たなければ意味ないじゃんって。

「社会の木鐸」として言っているのかもしれないけど、そういうのが生理的にダメで。外骨が面白いのは、もっとリアリズムだからだと思うんですよね。

私の存在が最大のリスク

――新谷さんは一昨年、週刊文春で春画を掲載して3ヶ月の休養を命じられました。外骨も『此花』という浮世絵雑誌の刊行中に禁固刑を食らっていますが、重なる部分はありますか。

比べられるのはおこがましいのですが、私自身が「やりすぎて粛清される」っていうことを繰り返してますし、まあしょうがないですよね。

どう考えたって私の存在は組織のなかで最大のリスクだと思うし、編集長にしてくれたこと自体が奇跡ですから。

だからって牙を抜かれるつもりはないし、長いものに巻かれるつもりも、尻尾を振るつもりもないわけですよ。

どこの組織でも、私ぐらいの年になると、みんな局長になりたいとか、役員になりたいとか、考え出すわけです。

それで上ばかり見て迎合的になって、小さな手柄を欲しがり、リスクを極端に嫌う。出世することが目的化するのってくだらないですよね。

内向きの出世だとか派閥だとかじゃなくて、 文藝春秋はもともと外に向かって開かれた、風通しの良い会社だったはずですから。

自分が偉くなるとか、まったく興味がない。とにかく面白いことをしたいわけですよ。面白い雑誌をつくって、世の中の人たちに面白がってもらいたい。

世の中のガス抜きだって、憂さ晴らしだっていい。ゴシップを楽しむっていうのも、やっぱりひとつの文化だと思います。

「狂犬」と呼ばれて

――休養を経て変化した部分は。

休養中、ある人とメシを食べた時に「新谷さん、業界内でなんて言われているか知っていますか。狂犬ですよ」と言われて。

なんでもかんでも噛み付く「狂犬」。それはさすがにちょっと嫌だなあと思って、ちょっとマジメに考えました。

だから3ヶ月休んで現場に戻った時は、噛む相手と噛み方はよく考えようと。文春砲、と自分で言うのははばかられるのですが、砲身をどこに向けるか、ということですよね。

ファクトで武装しようぜ

――外骨が言う「過激にして愛嬌あり」のうち、「過激」の部分を実践するうえで、どんな点に注意していますか。

現場には「俺らの仕事は『王様は裸だ!』と初めに叫ぶことだ。その勇気を持とう」と、うるさいぐらいに言い続けてきました。

みんな薄々わかってるのに、怖くて言えない。それを週刊文春が言おうよと。そこには当然リスクもあるから、「ファクトでしっかり武装しようぜ」って。本当にそれに尽きるんですよね。

「過激」の部分をいかにリスクコントロールするか。隙を見せちゃうと、過激さがこっちに向かって仇となって跳ね返ってきてしまう。

だからやらないんじゃなくて、訴訟リスクに十分備えながら、裁判になるかもしれないネタもやる。最近は内容証明が来ただけでシュリンクしてしまったり、裁判になりそうな時点で引いてしまうメディアも多いようですが。

裁判で負けて強くなった

――守りを固めつつ攻めると。

特に政権与党や大新聞と戦う時は、1ミリの隙も見せちゃいけない。

完全にガードを固めてパンチを繰り出すために、法務部や顧問弁護士のサポートも借ります。ウチの法務部は非常に強いし、編集部に理解があるので。

ただ、強いと言っても、裁判に負けて覚える部分も当然あるわけで、高い授業料を払いましたけどね。

匿名証言や伝聞情報はダメだとか、実名でも証言内容がブレていたらそこを突かれるぞとか。記事のどこに穴があるのか、裁判をやればやるほど、証人尋問に出れば出るほどわかってくるので。

もちろんリスクは裁判だけではありません。元少年Aの直撃とか、反社会的勢力への取材など、記者に危険が及ぶ可能性があるときにもリスク管理には万全を期しています。

左右から批判、ど真ん中の証明

――ターゲットはどのようにして決めるのでしょうか。

週刊文春はあらゆる権力、組織からど真ん中でいたい。与党も野党も右も左も、世間の常識から見ておかしいんじゃないか?というものはやりますよ。

イデオロギーのフィルターを通して白いものがグレーになったり、黒くなったりするっていうのは絶対に良くないと思う。常に透明な目で見る。相手によって変えない、ということを心がけています。

「安倍さんの国難突破解散は邪道だ」と書いたら、産経新聞のコラムで大先輩の花田紀凱さん(週刊文春元編集長)に「朝日の言い分とそっくりだ」と怒られて。

同時期に『創』編集長の篠田博之さんの東京新聞のコラムでは、山尾志桜里議員や前原誠司民進党代表(当時)、野田聖子総務相の文春報道について「総理の宿敵に『文春砲』次々」と指摘されました。

右からも左からも批判される。それってど真ん中の証明だよなあと。

新聞が非常に綺麗に右と左に分かれちゃってる状況は不健全。そんななかで、週刊文春は右も左もないっていうことを読者に理解してほしいですね。

飽きたからカレーにしよう

――代々引き継いできた文春ブランドと、外骨魂・外骨イズムは矛盾しないのですか。

「週刊誌はかくあらねば」「週刊文春とは」とか、ガチガチに意識するのは嫌いで。でもやっぱり、気がつくと週刊文春になっているんですよね。

もともと雑誌ってものすごく自由な箱なので、本来は何でも詰め込んでいいはずなんですよ。

ただ編集長のキャラクターによって違いがあって。幕の内弁当みたいに、ご飯があって、卵焼きと唐揚げが入って…と毎週綺麗に詰めて安心するタイプがいれば、「飽きたから今週はカレーにしようぜ」という人もいる。

私は完全に後者で、おいしけりゃいいじゃん、みんなが喜んでくれればいいじゃんっていうタイプ。だから、メリー喜多川さんのインタビューもデスクからは「5ページでどうですか」と言われたけど、10ページぶち抜きでドーンとやろうと。

自分の発想とか思考に縛りをかけたくない。「かくあらねば」でがんじがらめになっていては、面白いものって絶対に生まれないと思う。自分の発想力を自由に解き放つことが大切です。

現場にも最初から「それ無理です」は言うなよと。できない理由を考えるんじゃなくて、「こんなことできたらすごいね」っていうところから考える。

うまくいくことは少ないけど、それでも時には想像以上の大ホームランが飛び出すこともある。振らないことには当たらない。フルスイング主義ですよね。

菊池寛の面白がり精神

――編集者として、外骨以外に影響を受けた人物は。

文藝春秋を創った菊池寛は面白がりの才能がすごい。外骨と同じで面白がるセンスにあふれた人だなと思っていて。

『文藝春秋』の創刊の辞に「私は頼まれて物を云うことに飽いた。自分で、考えていることを、読者や編集者に気兼なしに、自由な心持で云ってみたい」と書いているわけです。

注文原稿じゃなくて、言いたいことを自由にのびのび発信しようよっていうのがそもそもの出発点。その精神はいまも大事にするべきだと思います。

文藝春秋は戦前に『話』という雑誌をやってたんですが、イマイチ売れなくて菊池寛が乗り込んできたんですね。で、「俺が編集長をやる」って言って、巻紙にスーッとプランを書いた。

その企画がすごく冴えてる。「野依秀市とはどんな男か?」とか「芸者と女給とどちらが儲かる?」とか。野依秀市っていうのは「喧嘩ジャーナリスト」とも称される、当時の風雲児のような人物なんですけど。

市井の人たちの興味・関心のツボを見事に押すラインナップで、ヒューマン・インタレストに満ちている。実際に部数もグッと伸びたわけですよ。

大衆作家として読者の心をつかんだだけでなく、編集者としても菊池寛ってすげえなと。

「停波にチャレンジ!」

――いまこの時代に外骨が生きていたら、どんなことをやらかしてくれるでしょうか。

安倍一強政権に対して、どういうスタンスで何を書くだろうなと思いますね。たぶん、そんなに直球で批判しないで脱臼させると思うんですよ。

高市早苗前総務相が昨年「停波」発言をした時に、テレビ関係の友達に会うたびに話していたことがあって。

「いま俺がテレビ局のプロデューサーだったら、『停波にチャレンジ!』っていう番組を絶対つくりたい」って言ってたんですよ。

毎週毎週、どこまでやったら電波が止まるか挑戦する番組(笑)。どう考えても、めちゃくちゃ数字を取れるでしょ。

高市さんって私は面識がないんですが、人間として興味深い。非常に自己愛が強い方という気がします。

彼女が書いた自伝みたいな本(『30歳のバースディ―その朝、おんなの何かが変わる』)には、男性と2人、海の見えるホテルでバスローブにくるまってワインを飲む場面が出てきます。

東海テレビの昼メロのノリで、再現ドラマに仕立てて「停波にチャレンジ!」で流したらどうかなあ、とか。そういうこと考えるのが大好きなんです。

親しき仲にもスキャンダル

――外骨がテレビマンだったら、そんな番組をつくっていたかもしれないですね。

外骨は強い相手と非常に過激に闘っていました。ファイティングポーズは絶対にとらなきゃいけないけど、それだけじゃダメで、ニコッと笑う愛嬌も必要。「過激」と「愛嬌」のバランスですよね。

いまの世の中、笑いが足りない。

言葉狩りや不謹慎狩りを続けていけば、「物言えば唇寒し」の殺伐とした世界になってしまう。で、よりクローズなところで過激化、先鋭化して…。それはあんまりいいことじゃないと思うんです。

――これからも外骨魂で突っ走っていきますか。

「過激にして愛嬌あり」は「親しき仲にもスキャンダル」とともに、私のなかに座右の銘として刻まれてますからね。

キャッチフレーズ考えるのが好きなんですよ。「向かうところ敵だらけ」とか。まあ、事実だからしょうがないんですけど(笑)

〈しんたに・まなぶ〉 1964年、東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。89年、文藝春秋に入社。『Number』『マルコポーロ』編集部や『週刊文春』の記者・デスク、『文藝春秋』などを経て、2012年から『週刊文春』編集長。著書に『「週刊文春」編集長の仕事術』(ダイヤモンド社)。

インタビュー前編では、宮武外骨との出会いや、数々の不倫報道の裏側、人間の多面性を伝える週刊文春の報道姿勢などについて明かしています。