自分に害を及ぼすかもしれない危機が訪れている時、不安になるのは当たり前だ。新型コロナウイルスの流行もそうだろう。

その害や不安を少しでも減らすために取られるのが「リスク・コミュニケーション(リスコミ)」だ。

感染症のリスコミはどうあるべきか、新型コロナウイルスではうまくいっているのか。

リスク・コミュニケーションや公衆衛生が専門の東京理科大学薬学部教授、堀口逸子さんにお話を伺った。

※インタビューは3月24日夜に行い、その時点での情報に基づいている。

社会全体のリスクを下げるのがリスク・コミュニケーション

ーーまず「リスク・コミュニケーション」とはそもそもどういうものなのか教えていただけますか?

基本的にはコミュニケーションなんです。何についてみんなで意見を交換するのかといえば、リスクについてです。だから、あまり喋りたくないこと、触りたくないことについて、みんなで話し合って対策を考えたりします。

ーーあまり話し合いたくもないのだけれど、放っておくと大変なことになるからですね。

そうです。社会としてリスクを下げるために行うのです。

また、社会には色々な立場の人がいるので、ある人だけがリスクが下がって、ある人はそのままというのではいけません。みんな公平にリスクが配分されて、社会全体としてリスクを減らすという考え方です。

ーーリスコミに参加すべき人はどういう人なのでしょう?

そのリスクに関係する人全てが参加すべきだと思います。リスコミを働きかける立場としては、仲間はずれを作らないのがポイントです。

ーー新型コロナの場合は、誰が参加すべき人になるでしょう?

一般国民ですし、治療する医療者、感染症になっていない人に「こういうことをやりませんか?」と呼びかける公衆衛生の人がいます。薬やワクチンを開発する製薬メーカーや研究者も入ってくるでしょう。

行政ももちろん関わります。厚生労働省や自治体、保健所もそうですし、国立感染症研究所、官邸もそうでしょう。専門家会議も当然入るし、メディアもです。学校に関わる部分では学校関係者も入る。

すごくたくさん関係者はいるので、「では最初に中心的な話し合いをするべき人は誰か」ということは、戦略をたてる人間が考えます。戦略は役所でもいいですし、誰が考えてもいいのです。

ーー今回、専門家会議が後からバタバタで作られました。厚生労働省が実働部隊となり、時々、官邸がポッと方針を出すという形です。

今回はさっぱり構造がわかりません。専門家会議を見ていても、リスコミは情報提供だけではなく、内部の調整がものすごく大事なのですが、その内部者が誰かさえよくわからない。戦略があるのか、もしあるならその戦略を誰がたてているのかもそもそも不明です。

コミュニケーションの専門家が入っていれば、その人が普通、戦略を考えるのですが、今回は入っていないようです。

情報の出し方が不透明

ーー今回、当初の大規模イベントの自粛要請や学校の一斉休校などは、専門家会議を作っていたにも関わらず、そこに相談されずに首相がぽんと打ち出したことがありました。根拠も不明で、政策を決めるプロセスが不透明であることが余計不安を招いています。

そうですよね。

ーー本来なら、交通整理をするコミュニケーションの専門家が中にいて、誰が何をやるべきかを振り分けていくわけですね。

そもそも専門家会議が、どういう専門家の会議なのかが外からはよくわかりません。

ーー確かに、会議の参加者は毎回違うようなのですが、それも公表されていないですし、当初はどういう目的で何のために集められたのかミッション(使命)がはっきりしませんでした。構成員の先生たちからもそんな声を聞いています。

そうです。メッセージの出方も少ないこともみなさん感じていますね。それはリスコミの専門家がいないということです。こうした危機の時のメッセージは量が勝負なんです。

リスクや状況にもよるのですが、専門家会議でなくとも、厚労省でも、毎日ブリーフィングはしているのですよね?(※厚労省広報によると、会見の約1時間前に通告されて、不定期に開かれている)。

2009年の新型インフルエンザの時は、厚労省の会見の様子がもっと頻繁に報道で流れていました。今回は明らかに少ないです。

ーーこういう大きな危機が起きている時に、情報がどのように出されるのかが不透明だとよくないのですね。

不安が増しますよね。今回、千葉市長や熊本市長は自ら頻繁に情報を発信し、北海道知事は、何時ごろ情報発信しますということも流しています。あれが正しい情報発信です。この時間にここを見れば、新しい情報が手に入るという安心がある。

あの3人はリスコミがうまい首長だと思います。トップがそれをやるべきかどうかは別としてです。それに対して、国はどうしたいのかが伝わりません。

ーーここまでのコミュニケーションを見て、情報の受け手である一般国民にきちんと情報は共有されているでしょうか?

そうは見えないですよね。メディアも情報が得られなかったら出せない。行政からの情報は、ネットで検索できるようにしておけば、メディアを通じなくても個人でも取れます。

記者会見などメディアでないと取れない情報とそうでない情報があると思うのですが、メディアへのブリーフィングの内容も十分伝わっていない。何時に新しい情報がどこでリニューアルされるかわかれば、その情報を取りにいけますが、日本の場合、そこが見えづらい。

プロセスを透明化して、正確な情報をデマ以上に流す

ーーリスコミから見た感染症の特徴として、先生は「科学的に解明されていないことや効果的な治療法がない感染症も多い」「基本的な予防法は同じ」「人権に配慮をしなければいけない」「地球規模の問題となりつつある」などをあげています。「人にうつる」という特徴は被害者にも加害者にもなり得て、余計恐怖心や疑心暗鬼を生んでいると思うのですが、感染症のリスコミで気をつけるべきことは何でしょう?

こういう感染症特有の課題がある時に、基本的にはプロセスを開示することが大事になります。

今、こういう人たちがこういうことをやっています、ということを途中でも明らかにする。例えば、ワクチン開発のためにこの人たちがこういうことをやっています、などですね。

「いつまでこれが続くの?」と気持ちや未知の感染症に対する不安がある時に、3月19日をめどにこれまでの対策を検証して発表します、と事前に言っていましたね。それによって「ああ19日まで待てばいいのか。それまで分析しているのだな」とわかり、落ち着くことができた。

だから今、何をやっているのかを見せることは大事だと思います。

ーー感染者や死亡者の数字はこれまで厚労省は出してきました。ただ、流行の動向を見るために発症者の数の推移を見せる「エピカーブ」などはなかなか出されませんでした。情報の開示は海外と比べて遅れていますが、情報開示についてはどうですか?

プロセスもそうですし、患者がこういう風に増えている、減っているという状況把握のためのデータがあまりないです。一方、退院した人、回復した人がどれぐらいいるか、入院ベッドにどれぐらいのキャパシティーがあり、どれぐらい今埋まっているのかもよくわからない。

私は開示すべきだと思います。「パニックが起きる」と反対する人もいますが、日本でパニックは起きていると思いますか?

ーートイレットペーパーの買い占めやマスクがない、などがありましたね。

あれはパニックと言いますか?

ーーデマは出回っていますね。

そうですね。でも、「空気感染する」とか、「中国ではバタバタ人が倒れている」など様々なデマがありましたが、みんな家にいたかというとそうでない。そんなにパニックにはなっていないんです。

パニックが起こると言っている人の方がパニックになっている。

だからこそ、その慌てている状況を見ながら、きちんと誤解されないように工夫して情報を出すのがリスコミの専門家だと思うのです。

間違った解釈やデマを潰すには、それ以上の分量で正確な情報を流すことが必要です。未知の感染症への不安の裏返しがデマの拡散である場合もあります。

一つ一つのデマ潰しは根本的な解決にはならないんです。正確な情報がたまにしか出てこないと、間違った情報と正確な情報が均衡しているように見える。むしろ、そちらの感情の入った間違った情報の方が広まります。

自分ごとにするために地域の情報発信も大事

ーー正確な情報を分量で圧倒するには、メディアも頑張らないといけませんが、公的な情報発信も大事ですね。

基本は政府の情報ですよね。それから都道府県など各自治体の発信が大事です。

やはり身近な情報は受け手に届くのです。

東京はそうだろうけど、私の住んでいるこの地域はどうなのかしら、私の街はどうなのかという情報が加わらないとだめです。身近に感じる情報は信頼感が高まります。自分ごと化するわけです。

だから千葉市長や北海道の情報提供は、身近な発信がうまくいったのだと思います。メディアも地方のメディアや支局などがありますね。そのメディアが地方の状況を発信することがとても大事です。

情報を発信する側への信頼感

ーーこうした科学や医療の情報は理解するのが非常に難しく、情報を出す側と受ける側に圧倒的な情報格差があります。その際、情報を出す側が信頼されていることが理解のために重要だと思いますが、官邸や厚労省への不信感が邪魔している気がします。

誰が発信するか、その人が信頼があるかは確かに重要な要素です。特にSNSは政治的立場に敏感だということが特徴だと思っています。

科学の問題でもなんでもかんでも政治に結びつけてコメントする人たちがいますね。右・左、政治の話に絡める。

本来、感染症の話は政治と関係ありません。

ーー感染症の情報を発信しているだけなのに、「安倍派」「反安倍派」の争いに巻き込まれたりします。

何かを批判する時は、政治に絡めずに、自分たちが信頼する専門家を使って反論したらいいと思うのです。

ーーさらにこじれている原因として、ワイドショーなどでは感染症の専門家でない人を、専門家のような触れ込みで出してきて、主張の支えにしていることがあります。

あれも想定内でリスコミ対応はすべきなんです。新型インフルエンザの時も、「自称・専門家」は出ていました。あの時は「強毒性」でもなかったし、そんなに大変な状況にはならなかったからよかったです。

ただリスコミの専門家はその時に、メディアは国民に対して正しく注意喚起をしてくれる人たちではないのだと思い知りました。

ーーそれは残念です。一方で、桜を見る会、検事長の定年問題、森友問題の再燃など色々あり、記録の廃棄や改ざんも指摘されています。政府が信頼できない、ということはリスコミでは不利ですか?

不利です。ただ政府の専門家会議は信頼感を保っています。

ーー安倍首相は、記者会見でも質問を打ち切り、対応が批判されました。そういう対応をさせたメディアも批判されましたが。

誰がスピーチを書いているのでしょうね。上手ではないです。海外各国のトップのスピーチが流れてくる時に、日本のスピーチはいかがなものかというものが流れると、トップがかわいそうに思えます。

欧米はスピーチを書く人がしっかりしています。専門家をつけた方がいいです。

ーードイツのメルケル首相のスピーチは感動的でした。自分たちのおじいさん、おばあさんの話だと語りかけ、スーパーマーケットで働く人を労いながら、国民に自分ごとと思わせた。愛する人を守ろうと呼びかけて。

みんなそう言いますね。日本の場合は役所の人が書いているのかもしれませんが、明らかにまずい対応を繰り返しています。慣れていない印象がありますね。

ーーそれでも日本は感染の拡大という面からは持ちこたえていますね。

一般の人たちが賢いんですよ。ネットなどで医学的に信頼できるツイートを出している医師たちがいますね。あの人たちがすごく熱心に情報を提供しています。あれは新型インフルの時から比べると、すごく良くなった点です。

ーー例えばどなたですか?

峰宗太郎先生ですね。ホリエモンとの対談もよかったですね。

それから今村顕史先生の発信も素晴らしいですね。いきなりTwitterを始めたわけでなくて、もともとやっていた人たちですから手慣れている。あの人たちに政府はかなり助けられているのではないかと思います。

トップダウンか、対話のコミュニケーションか?

ーーリスコミの教科書を読むと、リスクの状況によって、トップダウンで一方通行のコミュニケーションが必要な時と、対話をして一緒に方針決定をして、やる気を鼓舞するコミュニケーションが必要な時と色々あることを知りました。今はどういう時だと思いますか?

今は緊急事態が発生している時ですから、トップダウンで「これをやってください」と伝えるべき時だと思います。

ーーこういう時は一般の人の気持ちや意向に耳を傾ける方に力を注がなくていいのでしょうか?

いえ、そちらにも力を注ぐのですが、「これをやってね」という強いメッセージが特に必要な時です。今は患者が増えていますから。

ーー行動制限に関しても長くなってきて、「自粛疲れ」という声も出てきています。

だからこそ、トップダウンで引き締めることが必要です。トップが専門家なのか、安倍首相なのか、自治体のトップなのかはわかりませんが、どこかが強めの要請を言わないといけません。

ーーただ、今回、専門家会議の西浦博先生も、「どこまで許容できるか意見を聞く」ということで国民に対してアンケートを行いました。対話による同意をとるコミュニケーションが必要だと考えているのかと思いました。

それは長期化しているから、違うコミュニケーションを同時に行なっているのだと思います。気持ちを引き締めるコミュニケーションも必要だし、頑張り続けてもらうための同意も必要となる。

今回の感染症は珍しいパターンだと思います。新型インフルエンザは長期化しなかった。今回は、年単位で協力を得ることが必要になるので、国民の同意や対話も必要で、リスコミの観点からは妥当なやり方だと思います。

長期化すると、同じことを言い続けても守ってもらえなくなる。

結局、国民がやるべきことは同じです。手洗いや感染しやすい場所を避けることしかない。通常の病気は新しい薬ができることに期待しますが、感染症は手を洗うなど地道な努力を続けることが重要です。ただ、それは飽きてしまうのです。

自己効力感を高めるメッセージを 「脅し」では長続きしない

ーー1人1人の行動変容が求められるのが感染症ですね。

感染症は特にそうです。かつ今回は長期化するので、「自己効力感」が必要となります。「やって良かった」とか「まだ頑張れる」という気持ちを引き立てるようなメッセージがないと長期戦に耐えられない。そこが今回珍しいところです。

ーーそういう励みになるようなメッセージは誰が送るべきなのでしょう。

それは誰でもいいのです。専門家でもいいし、「皆さんのご協力の賜物です」と北海道知事が言ったのもそうだと思います。人間は協力して良かったという達成感が節目節目で欲しいのです。続けてもらうにはそれが必要です。

ーー脅すのではだめなのですね。

ダメですね。「恐怖喚起コミュニケーション」というのがあります。これは確かに、1回きりの行動変容にはすごく有効です。

ただ、例えば歯磨きをしない人に、「このまま歯磨きをしなかったら、入れ歯になるよ」とか、糖尿病で好き放題食べている人に「ここまま今の生活を続けたら目が見えなくなるよ」というような恐怖喚起は、習慣的な行動の変容にはあまり効果がないのです。

1回はやれても、何回も脅されたら慣れっこになる。生活習慣病の行動変容をする時に、恐怖喚起コミュニケーションは有効ではないという論文がたくさん出ています。

そこから考えると、新型コロナ対策も「これはだめです」「あれをやるとこうなります」と脅すのは、この長期戦では無理です。

官庁は「安心」のコミュニケーションはできない

ーー安心のコミュニケーションと、危機感を共有することと、脅しは何が違うのですか? 誰がどこを担うべきなのでしょう?

官庁では、安心させるためのコミュニケーションは基本的にできないです。事実を言うだけです。

食品だと以前は、「安心」と「安全」という言葉が使い分けられていませんでした。

今は、内閣府食品安全委員会では「安心」という言葉を使うことはほとんどありません。安心は気持ちで、安全はサイエンス。行政などがマスに向かってやるコミュニケーションは「安全」しか届けられないのです。

「安心」は対面ならできるかもしれない。しかし、政府や自治体トップなどが全体に対して行うコミュニケーションでは安心のコミュニケーションは困難です。

ーー福島の放射線問題で思ったのは、行政や科学者は事実をブレずに突きつける。だけど、そうはいっても不安を感じているお母さんには、安心させるコミュニケーションが必要だと思っていました。

小さいサイズのコミュニティーではそうです。今はそういう小さいコミュニケーションをとる余裕がないのですね。もう少し余裕があれば、保健師さんや、クリニックの看護師さんなどがそういう役割を担えるのではないかと思います。

ーー両輪は必要なんですね。

そうです。でも国全体、都道府県全体を考える時は、安心よりも事実をきちんと包み隠さず伝えることが必要です。

文部科学省の鳴り物入りで作られた「サイエンス(科学技術)・コミュニケーター」という訓練を積んだ人が担ったらいいのですが、福島の放射線の時も動いている様子が見られず、感染症でもまだ見られない。

彼らは科学技術の良い面を伝えることはするけれども、リスクを語る場面ではなかなか出てこない。出てきてほしいですね。

伝え方も大事「〜しましょう」は推奨のメッセージ

ーー表現や伝え方もリスクコミュニケーションでは重要とされていますね。それはなぜなのでしょうか?

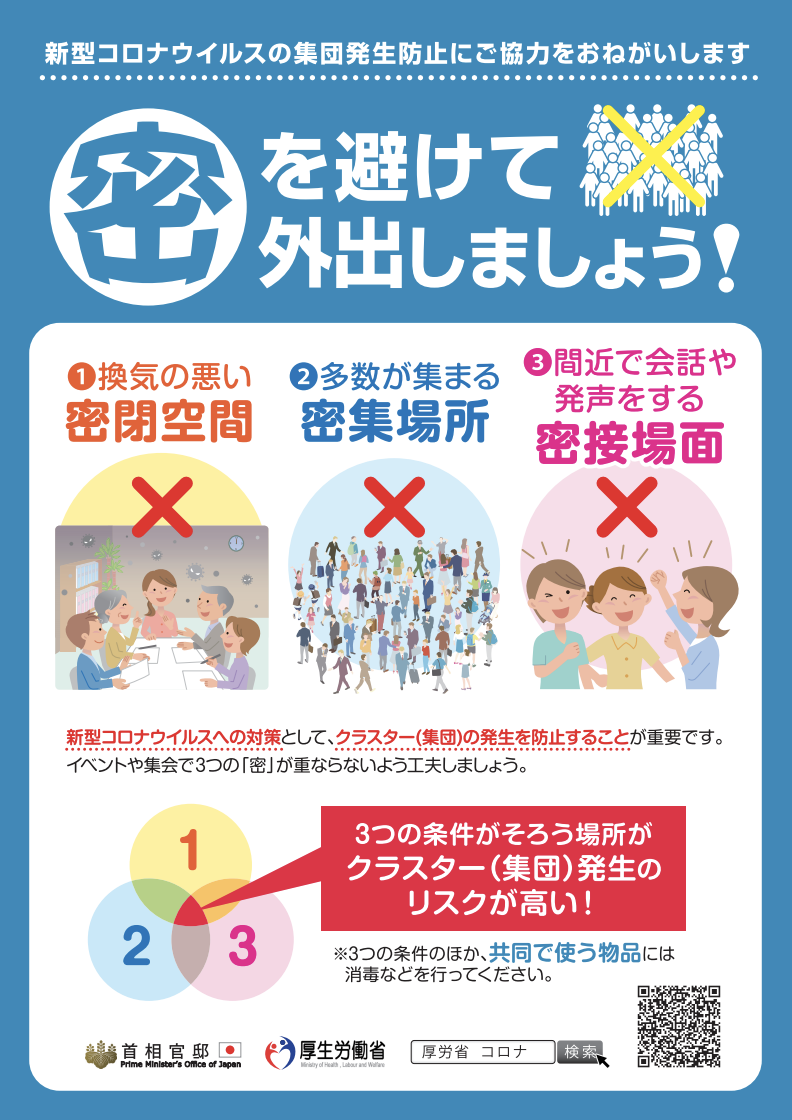

例えば「3つの密を避けて外出しましょう」というポスターが作られていますね。

これを見て、みんな外に行きますよね。「〜しましょう」という単語は、推奨する時に使うのです。「手を洗いましょう」とかですね。そしてここには「外出しましょう」と書かれています。

だけど、例えば、「外出するなら」または「人に会うなら」、「3つの密に気をつけて」と言えたら、出て行くなとは言われていませんが、行く時には気をつけなくちゃいけないんだというメッセージが伝わります。出ていいのだ、出るのを推奨している、とはならないですね。

こういう細かい表現に気をつけるのがリスコミでは大事なんです。

ーーわかりにくいメッセージになっている?

しましょう、という言葉は普通はしてはいけない時には使いません。

ーーこれを目で受け取ると、どういう風に受け止めてしまいますか?

「外出しましょう」と書いてあるから、外出していいんだと受け止めます。

ーーなるほど。本来はこういう所には行かないでね、と伝えたいのに。

3つが重なる所には行かないでね、というのが伝えたいメッセージなんです。「外出するな」は強すぎますけれども、「外出するなら」「人と会うなら」3つの密は避けてね、というなどですね。

このメッセージ一つ見ても、専門家が入っていないのだなと気づくところです。

メディアはどういう役割を果たせばいいか?

ーー個人的にも相談したいぐらいなんですが、メディアはこういう新興感染症が流行している時に、どういう役割を果たせばいいのでしょう。

メディアも色々あるので、それぞれが役割分担したほうがいいと思います。

例えば高齢者を考えるとSNSやインターネットを使えない人も多いので、テレビは高齢者に向けて情報を発信してほしい。感染症の情報そのものでなくてもいいのです。娯楽が果たす役割も大きいです。

重症化のリスクが高くて、家にいなければならないなら、家で楽しめるものを提供できるのはテレビしかないのではないかと思います。水戸黄門を流すのでもいいと思うのです。笑えるもの、昔見て楽しかったものを流したら、1週間家で缶詰にされても気分が変わりますよね。大事なことです。

子供向けのアニメーション放送などもそうです。外出させずに楽しみを提供できるなら、リスクを回避するためにテレビやラジオは重要な役割を果たします。

ーー報道はどうでしょう? どういうタイミングでどういう情報を出すべきなのでしょうか。一次情報の発信は大手メディアがやってくれるので、私はインタビューなどでそれを解説する記事を多く出しています。

流れている情報を丁寧に解説してくれるのがバズフィードなのだと思ってくれれば、固定客がつくと思います。本屋で情報を探す時代でもないので、一つの役割としてやるべきだと思います。

メディアによって役割は違います。報道のそれぞれの表現の特徴を活かして、様々な角度から数多くの正確な情報が出てくることが大事です。

ーーこれだけはメディアとして気をつけろということはありますか?

感染症に限らず、間違いの訂正をしなければいけません。リスクコミュニケーションの時は間違いが広がるのは良くないし、そのメディアの信頼性を保つためにも必要です。

それからリスクの程度を示す時に、人によって感じ方、受け止め方が違うということを意識して報道してほしい。例えば、「数人」「数個」などでそれがどれぐらいの量を示すかというのも人によってバラバラです。人によって違う受け止め方をしないような表現にしてほしいのです。

「不確実性に耐える」力を教えていない

ーーこういう場所は感染リスクが高いから気をつけてと記事で書いて、今後は自分で考えて判断してくれるだろうと思いきや、「この場合はどうなの?」「これぐらいだったら大丈夫?」と読者に新たな疑問を生んでしまうことを経験します。全て細かく書くわけにもいかないので悩みます。

だから、「自分で考えましょう」というメッセージも大事です。それは突き放しているわけではない。

文部科学省の会議でもよく議論になるのですが、日本では「不確実性」について教えていないんですよね。

ーーよくわかります。「リスクゼロ」をどうしても求める。

ここ20年ぐらい、「不確実性」を学校で教えるかどうかが議論になっているのですが、テストをするので正解のないものを教えたくない、という人たちと、子どもの頃から身につけるべきだという人たちの押し問答が続いているそうです。

ーーリスコミは、将来どうなるかわからないし、結果をどう受け止めるかも人によって違う。今回も健康のリスクと経済的な損失のリスクとを天秤にかけて、自分の取るべき道を選択していかなければいけない。不確実な将来にどう耐えてもらうかが勝負ですね。

爽快な気分にはならないんです。「○」とか「×」とできればスッキリするんですけれども、「正解はわからないけれど、自分で考えてくださいね」ということですから。もやもやするわけです。でもそのもやもやが考えさせるきっかけです。

ーーワクチンの問題も本当にそうです。すっきりリスクゼロを保証してほしいというけれども、あり得るかもしれないリスクとメリットとを自分で考えながら決めなければいけない。

トレーニングのためのゲームもある

その訓練のために作ったのが「クロスロードゲーム(岐路のゲーム)」です。

【感染症研究者】「新型の感染症が発生。当該の分野の専門家は少なく、マスコミからの取材が殺到。対応していたら状況の解明が遅れる。他方、一般への情報提供も責務と感じる。マスコミに対応する?」

【町長】「新型インフルエンザが発生。集会をすると感染者が増える可能性があると保健所から助言が。町主催の成人式が間近だが、開催する?」

【老人介護施設の所長】「新型インフルエンザ発生。外部からのウイルスの侵入を防ぐため、入所者の家族であっても、当面、面会などを断る?」

(クロスロードゲーム問題より抜粋。YESかNOか選ばせて、なぜそれを選んだか議論しながら学ぶ)

正解はないのです。選んだ理由を話してもらうのですが、同じ選択肢を選んでも理由が人によって違う。「そういう考え方もあるんだ」と気づかせ、もやもやして帰ってもらう。咄嗟の時には多数決では決められないということもわかります。

どのような情報があったら判断できたのかということにも気づき、それが危機管理のために必要な情報で、準備しておくべきだとわかる。元々は阪神・淡路大震災を題材にできたゲームです。私は新型インフルの時にリスコミの研究班に入っていたので、「感染症に使える」と思って、作ったのです。

誰かのためにというメッセージ

ーー感染症は自分が被害者にもなるけれども、うつす加害者にもなるということが難しいですね。行動を利他的に決めなければいけないところもある。

欧米のメッセージを見ると、自分のためにというよりも、愛する人たちのために行動しましょう、というメッセージが多いです。

日本でもそういうメッセージを出さなければダメなのではないでしょうか。「家族のために」などのメッセージですね。

ーー日本人に響くでしょうか? 風疹ワクチンもなかなか誰かのためには受けない。

「家族のために」なら動くのではないでしょうか。おじいちゃん、おばあちゃんのために、とかですね。

ーーHPVワクチンは、不安に思う人がなぜそう思うのか耳を傾けるところから、解きほぐせないかと試みているところです。

あのワクチンの議論もリスコミの専門家が全く入っていなかったですね。新型インフルの時は入っていました。

リスコミは、誰かに寄り添うのとは違います。リスクを淡々と伝えなければいけない。そしてあなたが人にうつす加害者になり得ることも気づいてもらわなければいけません。

一方、今回の場合は、行動変容を促さなければいけないけれど、長期戦だという特徴もあります。

あなたが加害者になるかもしれないからこう行動を変えてください、というメッセージと、できた人に「すごいですね」と褒める、自己効力感を高めるメッセージと同時に出していかなければいけない。珍しい感染症だと思います。

リスコミの専門家を入れていない政府

ーー経済との兼ね合いも言われます。病気を封じ込めたとしても、経済で死ぬじゃないかと、反発が出ています。

それは専門家会議の領域ではないですね。政治家に議論していただくところです。

リスコミは、専門家の言うことを受け入れさせることではないのです。関係者がそれぞれの分野でこうすべきだと提案して、さらに全体を見渡す人が、学校どうする、経済どうする、オリンピックどうすると決めればいい。

ーー今は専門家会議に負わせすぎですね。

医学の人たちが考えることではないです。「経済学者を入れなくて大丈夫ですか?」と提案するのがリスコミの専門家です。情報提供の方法を考えるだけではありません。

リスクマネジメントと一体化しているのです。提案して、それをそのまま飲めと言うわけではなく、判断を受けて、次にどうするかまた検討していく。本来はリスクマネジメントの観点から内部を調整し、提案するのがリスコミの専門家です。

ーー今は専門家が入っていないから、できていない。

誰もそういう視点から、提案していなそうですね。 専門家会議は本来、関係ないことまで引き受けすぎていますから、「それはここで検討することですか?」と聞くことが大事です。

ーー学校休校も、医学の専門家は医学的な影響は言えるかもしれないですが、学校の状況を知らないから決めることはできないですね。

専門家会議としては医学的な見方はこうです、それをどう受け止めて決めるかはそちらでやってくださいということですね。そして、こういう人の意見を聞いた方がいい、ここも話し合うべきだということを提案するのがリスコミです。

ーー今からでも入れた方がいいですね。長期化が考えられますから。

入っていないですね。WHOもその点、上手ではありません。世界中、どこも似たような問題を抱えているのかもしれませんね。

【堀口逸子(ほりぐち・いつこ)】東京理科大学薬学部教授、内閣府食品安全委員会委員

1992年、長崎大学歯学部卒業。1996年、同大学大学院医学研究科博士課程公衆衛生学専攻修了。1997年長崎県佐世保市保健福祉部、国立公衆衛生院客員研究員、2011年、順天堂大学医学部公衆衛生学教室助教、2013年9月、国立大学法人長崎大学広報戦略本部准教授を経て、2018年12月より現職。

内閣府食品安全委員会委員。専門はリスクコミュニケーション、公衆衛生学。