犯罪を犯した人に、厳罰ではなく回復の機会をーー。

受刑者同士が輪になって互いの話を聴き合うことで、自身の心を見つめ直し、新たな生き方を身につけていく日本の刑務所の更生プログラム「TC(Therapeutic Community=回復共同体)」に初めてカメラが入った。

YouTubeでこの動画を見る

シアター・イメージフォーラムほか全国順次公開

加害者は被害者でもあった アメリカの更生プログラムを取材して

ーー「回復共同体」とは、どのようなプログラムなのですか?

イギリスの精神病院で始まり、1960年代以降、欧米に広まったプログラムです。受刑者同士の対話をベースに、犯した罪だけでなく、幼い頃に経験した貧困、いじめ、虐待、差別などの記憶を見つめ、痛みや恥辱や怒りといった感情に向き合います。そこから犯罪の原因や償いの意味を探り、新しい考え方や生き方を身につけていくのです。

日本では2009年から「島根あさひ社会復帰促進センター」という新しい刑務所だけにしか導入されておらず、そこに初めてカメラを入れて、受刑者たちの変化を取材させてもらいました。

ーー坂上監督は『ライファーズ 終身刑を超えて』『トークバック 沈黙を破る女たち』などこれまでの映画でも、米国の受刑者の回復の道のりを描かれてきました。なぜそこに関心を抱いたのでしょう?

最初は刑務所ではなく、むしろ虐待や人が暴力的になることに関心があったんです。人の暴力性と子ども時代の虐待の被害が関係あるのか、もしあるのだったら、過去は変えられないからより非暴力的になるのはどうしたらいいのかに関心を持っていました。

そこでアリス・ミラーというスイスの精神分析医が虐待について書いた『魂の殺人』という本を読んで衝撃を受け、NHKの衛星放送でアリス・ミラーについての番組を3年がかりで作りました。

彼女から紹介されたのが、アメリカの「アミティ」という犯罪者の更生施設です。その更生プログラム「回復共同体」を見に行って、さらに衝撃を受けたのです。

刺青を入れて筋肉隆々の男性が過去を掘り下げて語ると、子どもの頃に戻ったかのように泣いたり激しい感情を吐露したりする。

この人たちは強面だけれども、心の中は子どものままなんだな、そのころの傷がケアされていないのだなと気づいたんです。

翻って日本の刑務所は、1990年代に見学した時、回復プログラムなんてなく、刑務作業をさせて、より厳しく、甘やかさないという接し方でした。受刑者が喋ってはいけないのが基本で、日米のあまりの違いに驚き、なぜこんなに効果的なプログラムがあるのに日本は目を向けないのだろうと思いましたね。

加害者の多くは「元被害者」 傷をケアされず加害へ

ーー「暴力の連鎖」や「虐待の連鎖」は日本でもよく言われるようになってはいますが、社会に理解されているかというとそうではないですね。

福祉や心理職の人もまだそれを受け止めきれていないところがあって、抵抗を感じるようです。特に犯罪被害者の支援をしている人は、加害者を悪者にしないと被害者を守れないと思い込んでいます。すると、加害者側の問題はノータッチになる。

でも被害者の人が回復するためにも、加害者が二度とそういうことを起こさなくなるように社会がしていかなければならない。被害者支援をしている人とは別の人がやるべきですが、加害者の回復が長期的に見れば被害者の回復にもつながることを理解しておかなければならない。

しかし、1990年代にこのテーマで講演をすると、必ず被害者団体の支援者からバッシングを受けていました。被害者に理解しろと言っているわけでなく、社会としてそのカラクリを知る必要があると言っても、なかなか理解してもらえないことが続きました。そんな意識はいまだに根強いです。

被害者側も仇討ちをしたい気持ちを持つのは自然ですから、被害から加害の連鎖に入る可能性はあって、それはケアされる必要がある。今、刑務所に入っている人も、実は出発点は被害者と同じところにあった。ケアされないから加害の方に行ってしまったのです。

でもそれを理解してもらうのは難しいです。「私だって被害を受けてきたけれど、加害者になっていない」という反論も多い。それはもう少し引いて見る必要があります。

実際、被害を受けた人はみんな加害者になるわけではない。でも刑務所にいる人たちを見てみると、加害者と呼ばれる人の多くは元被害者でした。加害者の多くは刑期を終えて社会に戻ってくるわけですから、私たち社会の課題なのだと考えないと厳しいです。

自身も受けてきた虐待といじめ

ーーご自身の問題としても切実だったそうですね。

今でいう虐待ですが、過剰に厳しい家庭だったことが問題意識を持つ出発点としてあります。時代性もあると思うのですが、いい学校に入って、いい会社に入って、いいところのお嫁さんになってということを過度に期待された。

中流のいいところの家庭だったのですが、小学校5年生の時に父親が借金を作って、大阪から東京に移ったんです。借金の取り立ても来るような状況でした。

すごく大きい事件としては、14歳の時にリンチに遭いました。15人ぐらいの不良グループから殴る蹴る、土下座させられる、たばこの火を押し付けられる、カミソリを押し当てられるという経験をしました。

そのことによって、「またやられるのではないか」とか「目立つとまたとんでもないことになるんじゃないか」ということで恐怖でがんじがらめの中学時代がありました。

ーーその鬱憤を弟にぶつけたこともある。

そうですね。

ーー今振り返ると、どういう感覚で弟にぶつけていたのですか?

無意識ですよね。自分が抱えきれないものを弟にぶつけていた。母親も夜スナックに働きに出ていたので家にいないのですが、母は完璧主義なので、食事の支度や身の回りの世話まで、母親の代わりに弟に完璧なことをしないといけない。それもあって、弟を無意識のうちに叩いたり、蹴ったりしていました。

一番きついのは言葉の暴力で、「あんたなんか生まれて来なければよかった」と投げつけていました。私が大人なら、もろ虐待をしていた感じです。

ーーご自身の実感としても自分の受けた暴力が沈殿して、周りに向かっていくということがあったのですね。

その時はわからなかった。弟の勉強をみるときにけちょんけちょんにけなしていたのですが、その時に弟が私を恨めしそうな顔をして見ていた。ああいう顔をさせることを私はしていたんだと今でも思い出します。

ーーそれは自分でも向き合わなければいけない過去だったのですね。

それは常にあります。常に生きづらさは感じています。過去のそういうことを背負って生きているし、この社会を見て、こういう番組や映画を作ることで自分に返していく。番組や映画を作る中で気づいていったところもある。

カウンセリングを受ければよかったのかもしれませんが、作品を作るために取材していく中で癒されていきました。今、子どもを育てているので、作品を作ってきたにも関わらず、日々子どもを感情的に叱ったりもする。全然身体化されていないと焦ったりもするけれど、でも意識できているのは作品を作ったおかげです。

なぜ人の話を聴くと、自分が変わっていくのか?

ーーそして今回の『プリズン・サークル』は、日本の刑務所で行われている「回復共同体」と呼ばれるプログラムを取材したのですね。タイトルにもなっている輪になって対話をするというのが、このプログラムの姿勢を示していますね。

そうですね。上下関係を作らず、平らな関係性です。

ーーただ話を聴くということがここまで人に影響を与えるのだと驚きました。逆に言えば、主人公となる4人の受刑者たちは、これまで自分の言葉を聞いてもらえなかったのかなと思います。

おっしゃる通りです。映像では編集していますが、同じことを何回も話して、そのたびにちょっとずつ語り口が変わっていきます。思い出したり、1年後に語る時はもっと肉付けがされていることもあるし、その中で気づき、癒されもする。

話せるようになるには、聴くことが必要なんです。最初はうまく聴けず、能面のような表情で、聴いているのかいないのかわからない人もいる。最初はイライラして、「そんなことタラタラ話しているんじゃねえよ」という態度の人もいる。

でも何ヶ月か経ってくると、自分も聴いてもらい、仲間の話をちゃんと聴けるようになってくる。そういう人たちが少しずつ語るうちに、変わっていくのがわかります。

ただ語るのではなく、セットだと思うんです。聴いてしゃべるを繰り返していくうちに、しゃべるのも豊かになりますし、聴き方も上手になる。

ーーなぜ人の話を聴くと変わっていくのでしょう。

彼らは、自分のことを受け止めてもらうという体験をしてきていないんです。「お前は悪い子」と決めつけられてきたし、自分でも「俺はできない」と刷り込んでいる。だから逆に虚勢も張る。

それが素になって、悪いことも含めて受け止めてもらえると感じられると、「根本的に自分は否定されない」という気持ちが持てる。

「素の自分はそれでいいのだけれど、いろんな価値観の形成が間違っていたから、こういうところを直そう」と気づかされていく。

それから、多くの受刑者は、明らかにヤバいと気づいていながらどうしようもできなかった経験を持っています。それを話し、いろんな体験をしてきた人の話を聴くことによって、「自分もそうだったな」とか「そういう風にしたら彼のようになれるんだ」とか気づく。

それはエリートの人から押し付けられるのとは違います。自分と同じように底辺を生きてきて、ヤバいことをしてきたけれど、自分より先を行っている人が言うと説得力があるんです。

裁判で罪に向き合うのは無理 相模原事件の植松被告

ーーそれで思い出したのは相模原事件の植松被告。いろんな人が対話を試みて、報道や手記が出ていますが、何かが変わったように見えない。

事件のことを細かく知らないからわかりませんが、障害がある娘さんがいる最首悟さんとのやり取りを読んでいると、こうしたある種の当事者との交流を続けていったら変化が起こるんじゃないかと感じました。

ーーどういうところにそれを感じました?

これまでの受刑者の取材でもそうですが、裁判の段階では多くの加害者は反省なんかしていないのです。刑務所の中でのインタビューでも、「被害者のことなんて全然考えていなかった」と言う。

刑務所に来て、落ち着いていろんなことを話せるようになってから、ようやく自分のやったことや被害者のことに目が向くようになる。

植松被告に面会している人も、1回15分程度ですよね。ある種のケアがなされていない中で、そんな大きな変化は起こっていないとは思う。

ただ、もし彼に回復共同体のような場所が与えられたら、十分変わる可能性はあると思います。裁判では見えてこないですから。裁判ではなるべく刑を軽くしてもらおうとか、あるいは早く終わらせて死刑になりたいと思っていたりする。

そうではなくて、罪に向き合おうとしたら裁判では無理なんです。

日本で刑務所の中を撮る苦労 共感に誘うための工夫

ーー映画の中で4人の受刑者のことを追い続けます。

TCでは3ヶ月ごとに何人か入れ替わりがあるので、2年間の取材で80人ぐらいいたと思います。出てもいいよという人だけ、30分ずつ事前にインタビューさせてもらいました。

その中で継続的にインタビューさせてほしい人を私が選び、刑務官を介して依頼し、2〜3ヶ月に1回インタビューして撮らせてもらったのです。

ーーどういう基準で選ばれた?

まず犯罪の種類が様々であること。顔が出せないので、同じ犯罪だと観客は余計混乱する。あとはある程度言語化できる人と、この人は何か変化が起きるのではないかと直感した人と、来たばかりの人という感じです。

アメリカのアミティを取材した時は本人の意思で自由にインタビューができました。まず最初に私が企画をスピーチして質問攻めにあって、一緒にお茶飲んだりご飯を食べたりが準備段階でできた。日本ではそのインタビューの時間しか受刑者の人と話せないので、そこが唯一の信頼関係を築く場でした。

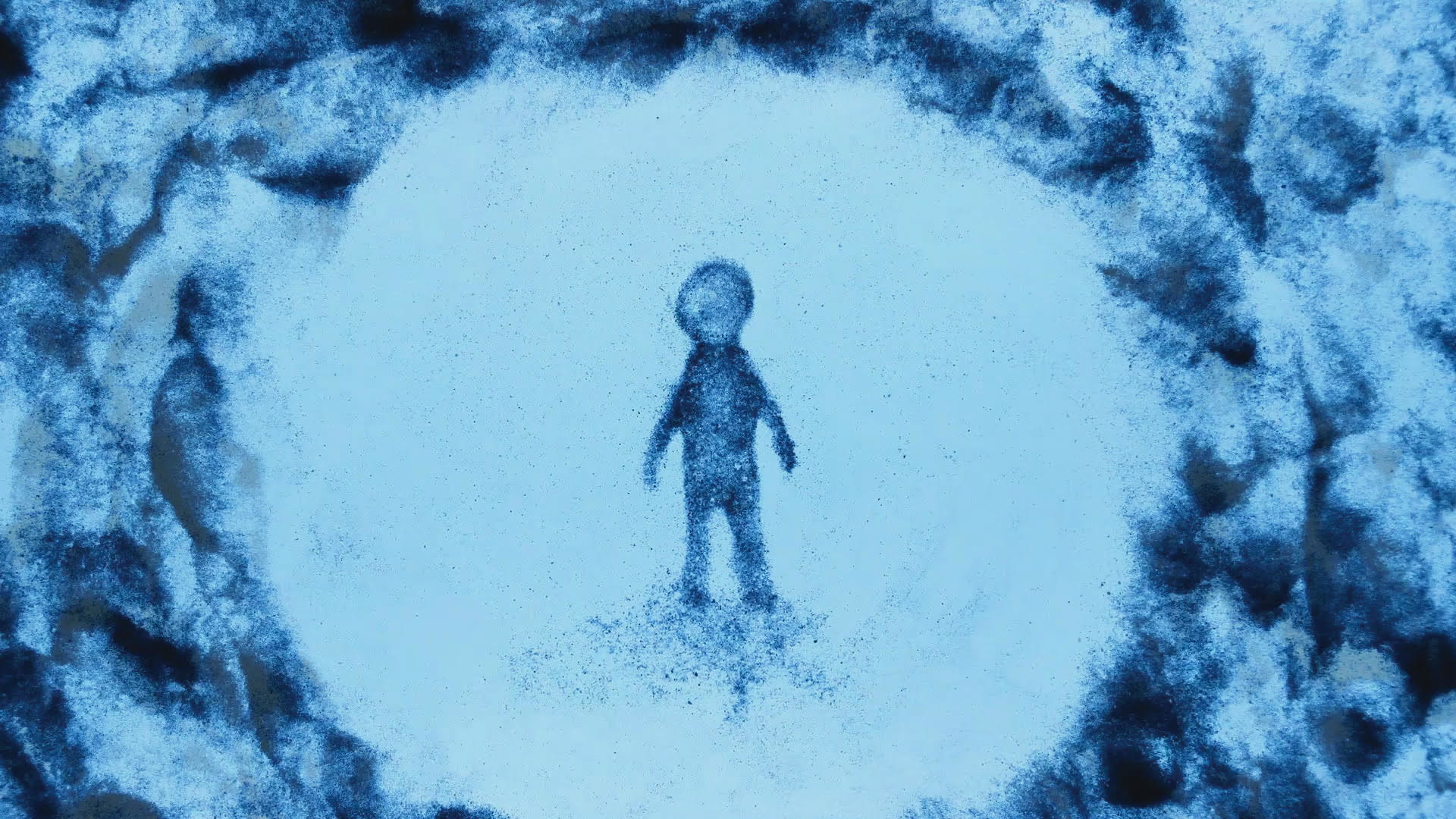

ーー彼らの過去は砂絵のアニメーションで入れていますね。しかも本人の視点で描かれています。どうしてこういう効果を使ったのですか?

まず顔が出せない限界がありましたし、私が今まで使っていた実写のみの手法では伝わらない。ダンスはどうだろうとか色々考えたのですが、最終的に砂絵のアニメーションを見て「これだ!」と思いました。子ども時代の話に特化して使ったらどうかと思ったのです。

ーー彼らが経験してきたとても切ない体験が砂絵で描かれます。

子ども時代の話はこの映画の軸になると思っていて、そこがうまく伝えられないと観客に反発だけを生む。反発を緩和させて、一人一人の世界に見ている人を誘うには、砂絵のはかなさや柔らかさがピタッときたのです。

虐待された過去だけに特化させて作ってもらうことにしました。毎回毎回出来上がったものを見るたびに号泣したほどです。

対話で変わる受刑者 一般社会でも使える手法?

ーー主人公の一人、拓也さん(22)は幼い頃から施設で育ち、詐欺と詐欺未遂で服役している人です。映画の幕開けの砂絵は、彼がプログラムの中で書いた物語ですね。親を失い、一人で生きていく能力と引き換えに、嘘しかつけなくなった男の子の物語。

彼が刑務所に入ってから3ヶ月目ぐらいに書いた物語です。面白いなと思ったのですが、途中で終わっている。その続きを最後まで聞きたいし、紹介したいと思ったのですが、撮影自体を刑務官から断られ、半年交渉して、完成したものを本人に朗読してもらいたいと刑務官を説得するのに半年ほどかかりました。

あの物語の続きは彼が出る直前に撮らせてもらったのです。

ーー拓也さんは、最初は自分の過去や家族のことに向き合うのを拒んでいました。それが対話を重ねていくうちに、「帰るところがない」と常に孤独を感じていた気持ちを語り始めます。彼が書いた物語の続きは、このプログラムによる心の変化を象徴していて感動しました。

私もすごく感動しましたよ。彼が読み上げた時に、これは映画の大切な一部になると思いました。彼の回復に重ねて見ていいと思いますし、もっと広げて、この嘘つきな日本社会に重ねて見てほしいですね。

ーー映画は刑務所が舞台ですが、今の社会は普通に学校教育を受けて、社会に出たら人を蹴落とさないと生きられないような状況になっています。

そういう人に見てほしいのですよね。自分のことで精一杯な、不寛容な社会だから。

ーー刑務所以外でも、一般社会も使えるプログラムですよね。

学校でもできるでしょうし、いろんなコミュニティーでも取り入れられると思うのです。依存症の回復支援団体の「ダルク」とかアルコール依存症の回復支援プログラム「AA」でも既に自助グループをやっていますが、こうしたプログラムを加えることもできるでしょう。

これをご覧になった一般の観客がおっしゃるのは、「私もあそこの輪に入りたい」とか、「私の職場でもやりたい」ということなんです。

今まで、私に意見を返してくれた人たちは、一人も刑務所の映画と見ていないんです。みんな自分に引き寄せて考えてくれる。自分とは関係ないというのではなく、予想以上にこう見てほしいという見方をしてくださっています。

ーーこの形でやれないにしても、人の話に耳を傾けるとか、自分の話を聴いてもらうとか、今の社会では少ないですよね。

少ないですよね。特に男性は自分のことを喋らない。飲み屋でママさんには話すけれど、素面で本音を語る男性ってあまりいない。男性が自分の苦しさを話せる場所を作れたらいいなと思いますね。

ゆっくり人の話を聴いて咀嚼して、価値判断するのではなくてただ受け止めることを教わっていない。聴いたら持論を述べるという態度が染み付いている。互いに批評家みたいな人が多くなっていますね。自分に置き換えるとか、共感的に聴くことができる人が少ないです。

償いながら、新しい生き方をする自分を他者を許すこと

ーー聴くのが上手になると、喋っている人に自分を重ねて、自分の内省につなげることができるようになりますか?

かなり上手になると思います。映画の主人公の一人、健太郎君(27)(強盗傷人罪で服役)は最初はみんなに「鉄仮面」と呼ばれていたのに、最後は表情が柔らかくなるし、人に対する態度も全然違った。

ーー最初は「被害者のことまで心を寄せる余裕はない」という態度だったのに、加害者・被害者に分かれて語りあうロールプレイングでも泣いていました。翔さん(29)(傷害致死罪で服役)が行った「二つの椅子」も印象的でした。「人を殺した自分を許せない自分」と「良い死に方をしたい自分」のそれぞれの立場から、自分の中の矛盾する本音を吐き出させていく。

あれは心理療法の一つです。

ーー罪を償うことは何かと考えさせられました。罪を犯した人間として、社会から憎しみの目で見られるわけですが、自分で自分を許す。

彼は「あそこで初めてみんなに許された」と言っていました。彼が先にいくにはそれが必要でした。自分を責め続けるだけではなくて、違う生き方をしてもいいのだと思いたいのだけれども、自分の腹に落ちてこない。

でもみんなに囲まれて、その相反する感情も承認してもらった。あれで感情が一つになったわけではなく、今後も揺れ動く感情を持ち続けていくのだと思いますが、持ち続けていいのだと思えたと感じます。言葉にしてみんなに受け止めてもらったというのが大きいと思うのです。

ーー「この人は罪を犯したのだから厳罰。一生後悔して生きろ」というのではなくて、幸せを求めることもできない子ども時代を過ごしてきたけれども、反省は反省として持ちながら、新しい生き方をしていいのだという気持ちを周りも持つべきなのだろうなと思いました。償いは自分だけではできないですね。

そう感じていただけたならよかったです。あそこの輪にいた人たちは全員加害体験をしている人です。最後に一人が「何も言えなかったけれど、自分も人を殺しているから同じような感覚を味わった」と言っていました。安心できる場所だったと思うのです。

社会は色々な人がいて、直接人は殺していないかもしれないけれど、私たちだって、間接的に人を追い詰めているかもしれない。気がつかないうちに相手に酷いことをしているかもしれない。

他人事ではなくそこにいる一人なんだと思う人が増えれば、疎外感を味わっている人も受け入れて、社会全体がより安全になれると思うんです。

私たちが、どこにどう足を置けるか、そこの輪に入れるか。それともあそこから出て、高みから眺めるのか。それは彼らが変わるだけではなく、私たち自身が問われているように思います。

ーー映画の中では刑務官の姿も映し出されます。今の社会では互いに監視し合う刑務官的なものの見方をするようになっていますね。

そうですね。学校もそうだし、職場もそうだし、家庭もそうだし。

ーーそうじゃないサークルを社会に広げる。

監視じゃなくて、見守る。監視と見守りは似ているけど非なるもの。今は完全に監視型になっているじゃないですか。それを見守る社会にできたらいいなと思いますね。

【坂上香(さかがみ・かおり)】ドキュメンタリー映画監督、NPO法人「out of frame」代表、一橋大学客員准教授

高校卒業と同時に米国に留学し、ピッツバーグ大学で社会経済開発学の修士号を取得。南米を放浪後、帰国後、TVドキュメンタリーの道へ。被害者による死刑廃止運動、犯罪者の更生、回復共同体、修復的司法、ドラッグコート(薬物裁判所)など、暴力や犯罪に対するこれまでとは違う向き合い方を映像化してきた。

アメリカの刑務所を舞台にTCプログラム(回復共同体)を撮った『ライファーズ 終身刑を超えて』(2004)でNew York International Independent Film and VideoFestivalで海外ドキュメンタリー部門最優秀賞を受賞。2作目の『トークバック 沈黙を破る女たち』(2013)はLondon Feminist Film Festivalのオープニングに選ばれる。

主な著書に『癒しと和解への旅』(岩波書店)、『ライファーズ 罪に向きあう』(みすず書房)など。