子宮頸がんなどを防ぐHPVワクチンは2013年4月から小学校6年生から高校1年生の女子を対象に公費で接種できる「定期接種」となった。

ところが、わずか2ヶ月後の6月には対象者にお知らせを送って接種を促す「積極的勧奨」が差し控えられた。70%あった接種率は1%未満まで落ち込んだ。2021年11月に厚生労働省が積極的勧奨を再開する通知を出すまで、この実質中止状態は放置された。

その状態が始まるきっかけとなったのが、新聞やテレビなどのセンセーショナルな「副反応報道」だ。訴えられている症状がワクチンのせいであるかのように報じられ、けいれんや痛みに苦しむ女の子の動画が連日流された。今ではこの症状とワクチンの成分との因果関係は否定されている。

だがメディアは最初からそんな不安を煽る報道をしていたのだろうか? その時、医学界は何をしていたのだろうか?

そんな疑問から、積極的勧奨が止められた前後の大手新聞3紙の記事を、医療人類学者の磯野真穂さんらの研究チームが分析した。

その結果からは、少なくとも当初は慎重だった新聞社が、ある時を境に「副反応報道」一色に流れ、専門家はそれに沈黙していた状況が伺える。なぜこのようなことが起きたのだろうか?

BuzzFeed Japan Medicalは磯野さんを取材した。

3大紙がHPVワクチン接種後の症状をどう描いたかを分析

研究は論文「HPVワクチン“副作用/副反応”報道の言説分析—積極的勧奨直前から積極的勧奨中止直後まで—」にまとめられ、雑誌「女醫界」2022年1月号に掲載された。

分析は、磯野さんのほか、鈴鹿医療科学大学看護学部助教の松崎かさねさんが担当し、京都大学の産婦人科医、池田裕美枝さんが医療の知見を提供する形で行われた。

読売新聞、朝日新聞、毎日新聞のデータベースを、公費助成が始まった2010年11月26日から積極的勧奨が停止された月の2013年6月まで、「子宮頸がん」「ワクチン」という検索ワードで記事を抽出した。現在は「HPVワクチン」と呼ばれているが、当時は「子宮頸がんワクチン」という呼び名が一般的だったからだ。

この検索ワードで読売は275件、朝日が241件、毎日が153件の記事がヒットし、さらにそこからワクチン接種後の心身の不調を扱っている記事を絞り込んだ。読売で30件、朝日で39件、毎日で25件の記事が分析対象となった。

これらを「言説分析」という方法で分析した。これは、客観的な現実を指し示すことが言葉の役割ではなく、言葉そのものが「現実」を構成する、という考えに立つ分析手法だ。接種後の心身の不調を伝える新聞記事によって、どんな「現実」が日本社会の中で作り出されていったのかを分析した。

「どれだけ中立的に書こうとしても、記者の意図は言葉の選択や言い回しにわずかなりとも現れざるを得ません。言説分析では、言われたり、書かれたりした言葉がどのような現実を立ち上げているかに注目します。例えば『40歳女性』という表現と、『2児の母(40)』という表現では、同じ人を描いているとしても読者に与える印象は異なりますよね」

具体的には、「副反応報道」の経緯を追いながら、何がどのように注目されていたのかを見た。接種後の症状の原因の描かれ方、厚労省や積極的勧奨差し控えの方針を決めた厚労省の「副反応検討部会」、「被害者連絡会」の描かれ方に分析の焦点は絞られていった。

さらに、関連医学会や団体の積極的勧奨開始や停止をめぐる動向も調査した。

HPVワクチンをめぐる報道分析の研究はいくつかあるが、新たに研究に取り組んだ理由について磯野さんはこう語る。

「過去の研究は、記事を数値に置き換えて分析しています。例えば、新聞記事の内容をネガティブ、ポジティブ、中立に分類し、その数を時系列でグラフ化する。あるいは記事の読みやすさを数値化する、といったやり方です。これは全体の傾向を見るには適していますが、多くの新聞記事はたいてい両論併記で、どちらとも分類し難いものがたくさんあります」

「また新聞のどの面に掲載されたか、写真があるか・ないか、被害を訴える人の体験談を載せるか・載せないか、文字数がどれぐらいかでも読み手の印象は左右されます。あまり読まれない面に小さな記事が何度も載るより、1面や社会面に大きく掲載される方が影響は大きい」

「『メディアが騒ぎ立てて国民の恐怖を喚起したからこんな問題が起きたのだ』と言われてきましたが、そんなに単純なものかと疑問に思いました。これまでとは違った切り口で、新聞記事を細かく分析しようと思ったのです」

慎重な書き振りの初期

その結果、何が見えてきたのだろう?

接種後の好ましくない症状については2010年12月から記事が書かれているが、「2013年3月までの各紙の書きぶりはかなり慎重なのです」と磯野さんは言う。

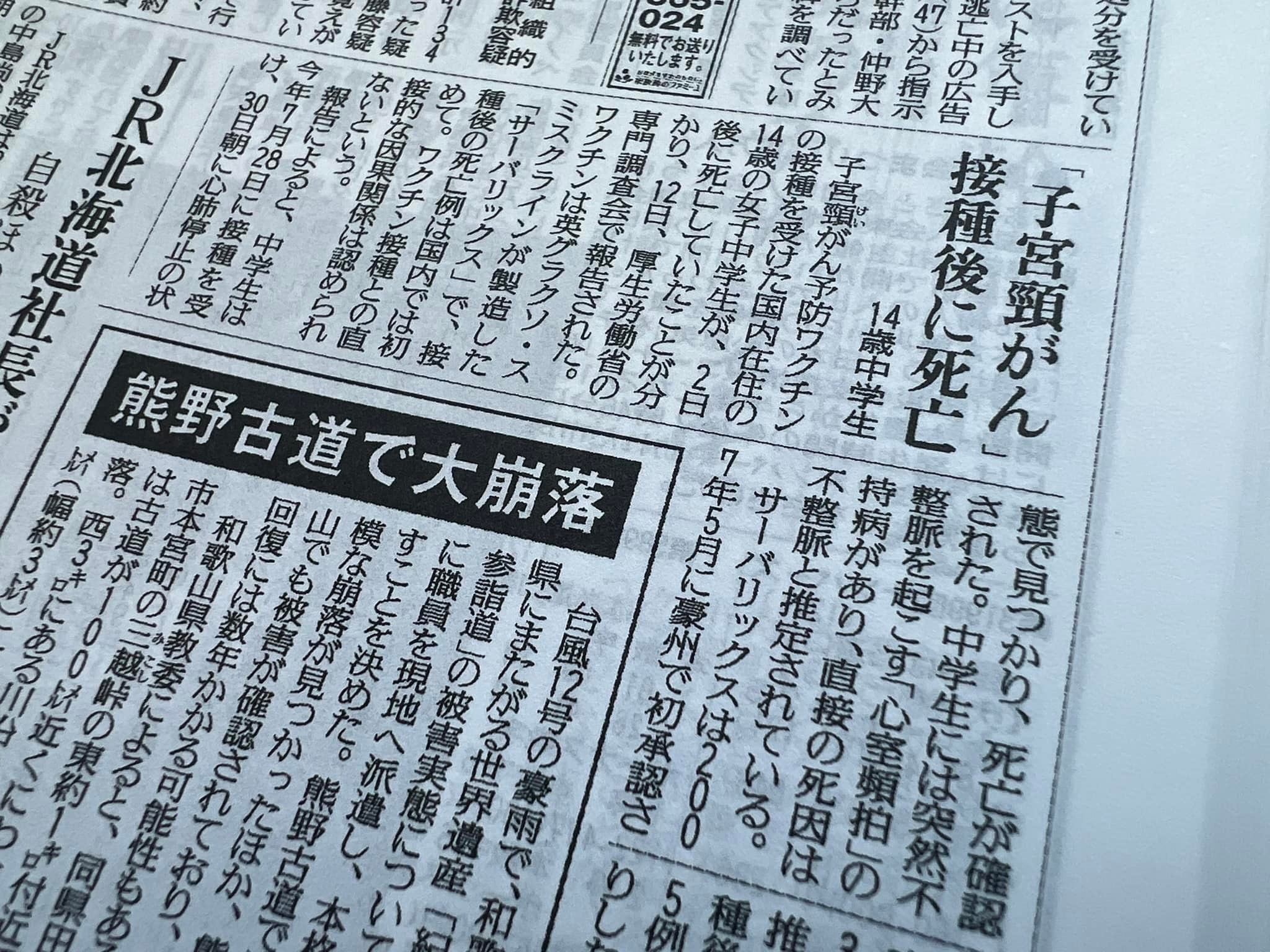

「例えば2011年9月には接種後に亡くなった女の子の記事が載るのですが、これはワクチンのせいではなく、元々持っていた不整脈が原因だという書き方をしています。他にも、注射のうち方に問題があったことによる関節炎、注射の痛みや恐怖への反射による失神など、ワクチンの成分そのものと身体症状が直接結びつかないような配慮が見られます」

潮目が変わった2013年3月8日、9日の副反応認定記事

潮目が変わったのは、2013年3月8日の朝日、3月9日の読売の記事からだ。

東京都杉並区の14歳の女子中学生が、接種後に現れた重い症状で半年近く通学できなくなり、これを区が副反応と認めたという内容だった。

朝日は「子宮頸がんワクチン、中学生が重い副反応 杉並区、補償へ」という記事を第3社会面に、読売は「がん予防接種 重い副作用 杉並 女子中学生 手足にしびれ」という記事を都民版(東京の地方版)に掲載し、記事の長さはそれぞれ499字、569字とほぼ同一だった。

ワクチンによって重い副反応があったことを強調する内容で、朝日は区が副反応と認め補償を決定したことを、読売は詳しい症状を描くことに焦点を当てている。

「杉並区がワクチンの副反応だと公式に認めた訳ですから、この二つの記事をもって、メディアが過剰反応したとは言い難いでしょう」と磯野さんは言う。

冷静な対応を求めた毎日新聞

興味深いことに、毎日新聞はこの副反応認定を記事にしていない。

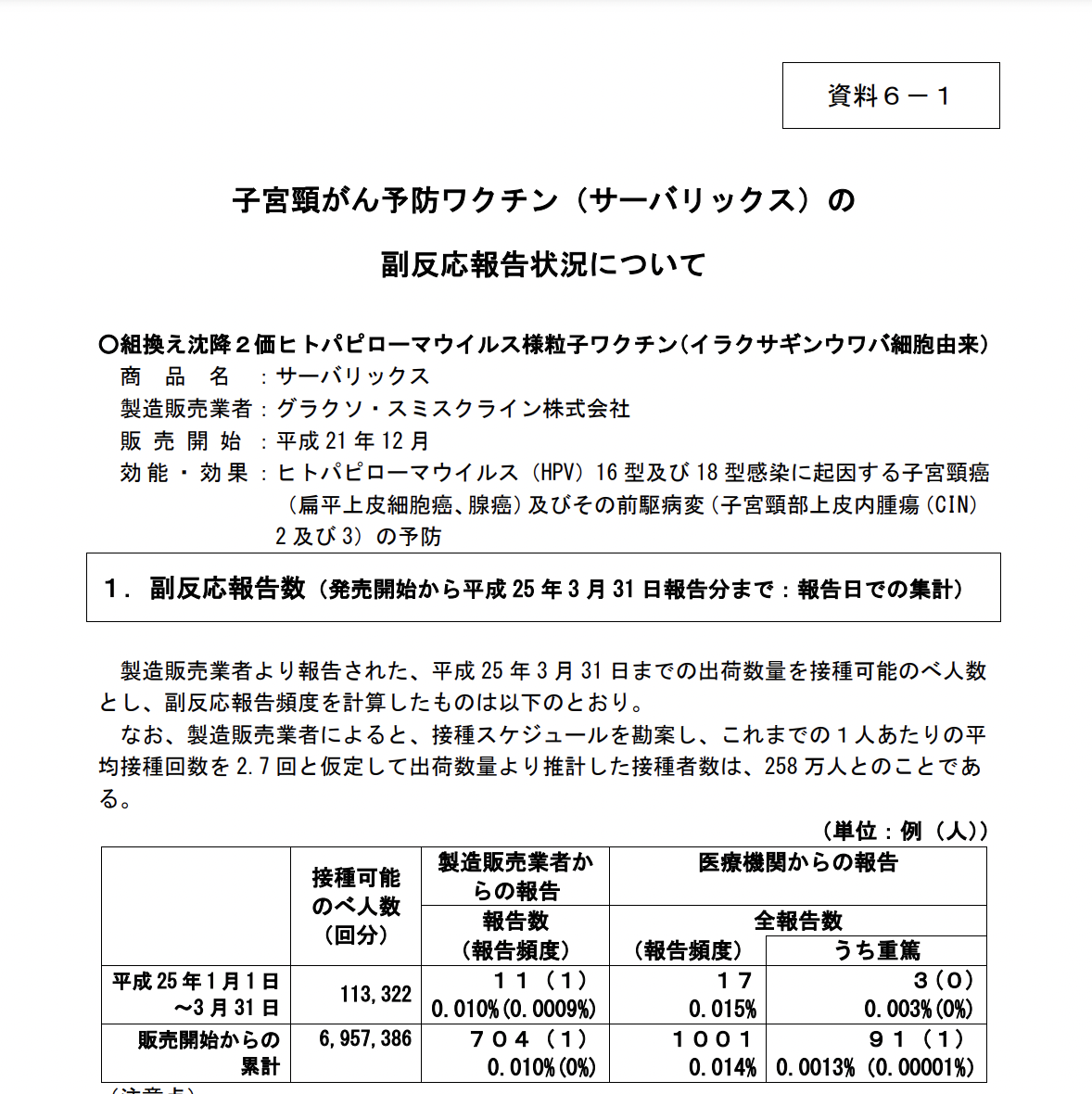

「毎日は逆に、2つの記事の3週間後の3月31日に、『子宮頸がんのワクチン、重い副反応が出るの?』というQ&A形式の記事を1242字も使って掲載しています。新聞としては結構大きく、接種回数に対して重い副反応の報告事例が0.0013%(サーバリックス)、0.0009%(ガーダシル)と極めて少なく、因果関係ははっきりしないことを説明します。冷静な対応を呼びかける内容です」

行政が副反応を認めた後も、三大紙のうち毎日だけは、危険性よりも安全性を強調する報道をしていたことがわかる。

空気を決めた4月9日の被害者会見記事

HPVワクチンの記事が初めて大々的に取り上げられたのは、定期接種が始まった直後、2013年4月9日の朝日の記事だ。

重い身体症状をHPVワクチンによる被害だとして訴える親子で作られた「被害者連絡会」が厚労省に接種中止を求める嘆願書を提出した時の記事を、新聞では花形の第1社会面トップに2028文字という大きな扱いで掲載する。

「ワクチンとの因果関係は不明という言葉は入れているのですが、会見する親たちの写真がカラーで入っているためメッセージ性は強い。しかしこの記事が過剰反応かというとどうでしょうか?『命を思う』とか、『有効性と副作用と』とか、見出しもどう捉えてよいか迷いを感じさせるような印象です。また新しいワクチンについて、被害を訴える親たちが厚労省に嘆願書を出したことを新聞社が無視するのもどうかと思います」

朝日、読売に歩調を合わせた毎日新聞

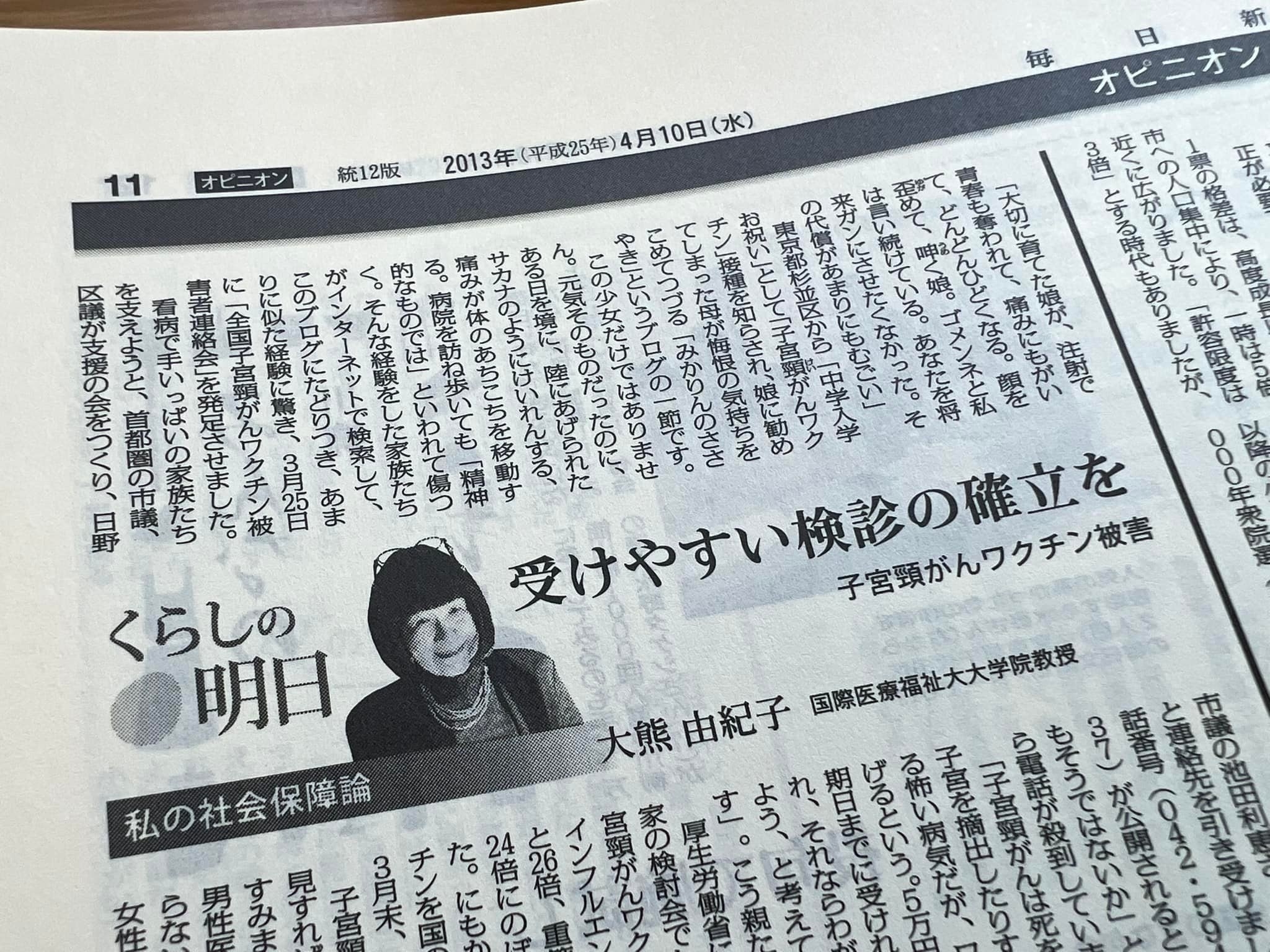

ここで、副反応報道を大きく取り上げずにいた毎日新聞が、読売・朝日に歩調を合わせてくる。朝日の社会面記事が掲載された翌日、解説面にHPVワクチンを批判する大学教授の寄稿を掲載したのだ。

「この寄稿では、接種によって凄惨な生活を送ることになった少女の声と接種させたことを後悔する母親の生々しい声が紹介されています。そして、厚労省の担当官はワクチンの安全性を懸念していたのに、『政治主導と社会的キャンペーン』に押し切られる形で定期接種が始まった、という内容で締め括られます。ワクチンへの信頼を明らかに揺らがせる内容なので、ここで毎日が朝日・読売に歩調を合わせたという判断をしました」

製薬会社の利権に関する問題について、今回の研究とは別の見解として、磯野さんはこう述べる。

「実際に製薬会社が利権がらみの問題を起こすことはあります。政治家が大企業に利便を諮ることもままある。それは看過していい問題では決してないのは確かです。ただ、大事なのは、利益や利権を得ることと、安全性もあり効果もある薬剤を作り出すことが両立しうる点なのです」

論文に名前の記載はないが、記者(岩永)が新聞記事を検索したところ、これは元朝日新聞論説委員の大熊由紀子氏が書いた寄稿だった。

このワクチンの公的支援が浮上した時、厚労省の担当官は「長期的な効果や副作用の情報が十分ではない」「効果を過信して子宮がん検診を受けなくなったら大変」と警鐘を鳴らしていました。それが、政治主導と社会的なキャンペーンの中で押し切られたのでした。(2013年4月10日、毎日新聞 大熊由紀子氏寄稿「くらしの明日:私の社会保障論 子宮頸がんワクチン被害)より

医学ジャーナリストの大御所である大熊氏は自身のウェブサイトでも「HPVワクチンによる被害」を訴え、医療に関わる医療者や研究者、行政マン、医療記者が幅広く集う会を主宰し、そこでも繰り返し「HPVワクチンの害」を語るセッションを開いている。

WHOやHPVワクチンを推進する専門家は製薬会社と利益相反があるから信頼できないという主張を打ち出しており、記者(岩永)に対して大熊氏の影響でHPVワクチンについて懐疑的になったと語る医療記者は少なくない。

2013年3月以降、接種後のあらゆる症状を「副反応」と書くように

磯野さんがもう一つ注目しているのは、3月8日、9日の「副反応認定」の報道以降、あらゆる接種後の好ましくない症状が「副反応 / 副作用」と書かれるようになっていったことだ。

3月8日以降は、接種直後に失神するなどそれまでワクチンの成分とは無関係とされてきた症状から、因果関係は明らかでないが、歩行が困難になる、長期にわたる全身のけいれんが起こるといった重い症状まで全てが「副反応 / 副作用」と表記され、報じられるようになる。

「接種後のありとあらゆる不調が、副反応、副作用という言葉でくくられてゆきます。読者は、症状の内容にかかわらず、HPVワクチンの記事に副反応・副作用という言葉が繰り返し登場することを目にすることになるわけです。このことが、ワクチンへの恐怖感を高めた可能性は否定できないでしょう」

ここで注意したいのは、HPVワクチンの安全性に不安が広がり始めた2013年5月16日から、ワクチン全般の安全性を検証する有識者会議として設けられた「副反応検討部会」の資料だ。この資料では当初、ワクチンとの因果関係は問わず接種後に生じたあらゆる好ましくない出来事である「有害事象」の報告を、「副反応報告」として記載していた。

この表記は2016年11月28日の第22回の開催で「副反応疑い報告」と変更されるまで、3年半続いた(ちなみに「副反応疑い報告」という表現も誤解を招くとして、変更を求めている専門家もいる)。これに基づいて、記者たちが「副反応」と書いていた可能性もある。

「教えてくださりありがとうございます。これについては調査が行き届いてなかったのですが、それならなおのこと、副反応・副作用という言葉をチョイスしたのはメディアのせいではありませんよね」

「学校に長期間通えないような状態になった子どもは、全体の中のごく少数でしょう。しかし接種後に起きた症状すべてが、副作用・副反応と表記され、繰り返し報じられた結果、『大変な数の女子に重篤な健康被害が起こる』という印象がついてしまったことは否めないと思います」

それではなぜ、当初は慎重な書き方をしていたメディアが一方向に流れていってしまったのだろうか?

(続く)

【磯野真穂(いその・まほ)】医療人類学者

人類学者。専門は文化人類学・医療人類学。博士(文学)。

早稲田大学文化構想学部助教、国際医療福祉大学大学院准教授を経て2020年より独立。身体と社会の繋がりを考えるメディア「からだのシューレ」にてワークショップ、読書会、新しい学びの可能性を探るメディア「FILTR」にて人類学のオンライン講座を開講。

著書に『他者と生きるーリスク・病い・死をめぐる人類学』(集英社新書)、『なぜふつうに食べられないのか――拒食と過食の文化人類学』(春秋社)、『医療者が語る答えなき世界――「いのちの守り人」の人類学』(ちくま新書)、『ダイエット幻想――やせること、愛されること』(ちくまプリマ―新書)、宮野真生子との共著に『急に具合が悪くなる』(晶文社)などがある。