東京医科大学医学部の入試で、女性や多浪生が不利な得点操作を受けて合格人数を抑えられていた問題。

文部科学省が全国の医学部を調査した結果、他にも複数の大学で同様の点数操作があったことが明らかにされ、順天堂大、岩手医科大、金沢医科大、福岡大でも釈明会見を開く事態となっている。

13年前に群馬大医学部を受け、合格者平均点を10点以上も上回ったのに不合格となり、入学許可を求めて訴訟を起こした佐藤薫さん(68)はこのニュースを聞いた時、驚かなかったという。

「医学部で、さらに私立ならば、公平な選抜は行われていないだろうと思っていたからです。私が訴訟を起こした13年前に問題が放置された結果、医学部の入試は何も変わることがなく犠牲者が出続けているのでしょう」

佐藤さんは東京医大の問題を機に、全国の医学部入試について調査を進めている文部科学省に自身の群馬大受験についても調査を求めたが、断られた。

佐藤さんが本当に年齢が理由で落とされたのかは、今も分からない。しかし、落ちた理由がわからず、今回の東京医大のような不正な得点操作が続々発覚したことで、いつまでも納得できない。

BuzzFeed Japan Medicalは、佐藤さんに自身の体験から感じた医学部入試の不透明さについてお話を伺った。

父の看取りをきっかけに医療の世界を志す

東京都内の自宅(当時)で私塾を開いていた佐藤さんが、医学部受験に挑戦することになったきっかけは、2000年に実父の看取りを経験したことだ。

晩年、父は歩行や脱ぎ着など日常生活を送るための身体機能が衰え、もの忘れも多くなって病院のベッドに寝たきりとなったまま生涯を終えた。

「体の機能を維持するために元気なうちから働きかけることができたはずですし、精神的にもっと支えることができたら、晩年、心の問題を抱えることもなかったはず。父の死後、私は後悔で3年ぐらい夜になると涙が止まりませんでした」

母が健在だったため遺産は受け取らなかったが、母が子供たちに300万円ずつ分けてくれた。

「このお金を遊びには使いたくない。何かの形で父への後悔を生かすことに使いたいと思いました。私も50歳になり、子どもも社会人として独り立ちをし、自分の老いを感じた時です。何かを始めるならラストチャンスだと思いました」

最初は、高齢者の心身の機能を維持するためのリハビリテーションに関われないかと、理学療法士を目指して専門学校を受験した。ところが、一次試験を2位の成績で通ったのに、面接試験で不合格となった。質問さえほとんどされなかった。

「こういう学校の入試は恣意的に選抜されてしまうのかもしれないと思いました。医師の方がもっと幅広く関われると思いましたし、国立大学の医学部ならば、そんな受験差別はしないに違いないと、家から通える群馬大学の医学部を受けることを決めました」

朝4時起きで猛勉強 3年目に平均点を10点上回ったが......

それから朝は4時に起きて猛勉強する日々が始まった。元々、慶應大学工学部出身の理系脳で、それまで、私塾でも高校の数学や物理を教え、ニューズウィークを英語で購読しているほどだ。数学、物理、英語は問題ない。

問題は、漢文や古文や社会科系の文系科目で、通信教育の問題や過去問を繰り返し解いた。家事や私塾を続けながらの挑戦だ。

最初に受けた2003年度は不合格。試験成績を開示請求したところ、合格者平均よりも10点弱低かった。翌年も不合格。

「手応えとしてはおそらくギリギリだったのだろうと思いました。来年受けたら、きっと合格できるともう1年挑戦することにしたのです」

ところが、今度は合格したという確実な手応えがあった3年目の2005年度も結果は不合格だった。

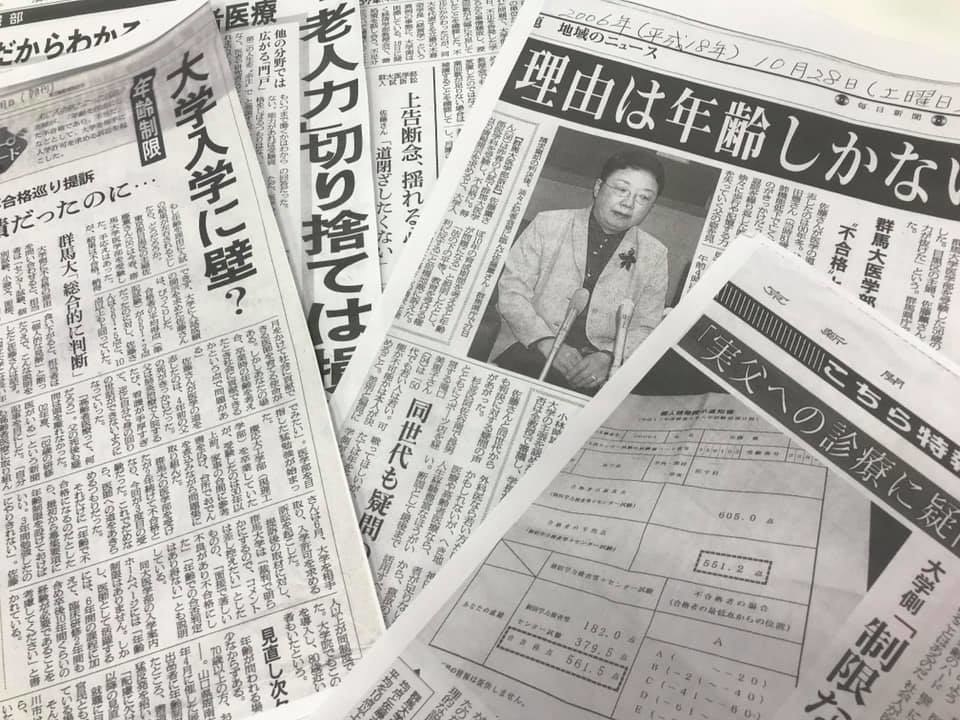

「おかしいと思いました。そこでまた得点の開示請求をしたら、合格者の平均点は551.2点で、私は10点以上も上回る561.5点だったのです」

群馬大によると、佐藤さんが受けた医学部医学科一般選抜前期日程の点数の内訳はこうだ。

医学部医学科 一般選抜前期日程

センター試験 計450点

個別学力検査等:数学 100点

個別学力検査等:小論文 200点

個別学力検査等:面接 総合判定の資料とする

何かの間違いではないか? すぐに群馬大学に電話で事情を話して問い合わせると、入試担当者が出てきた。「間違いかもしれませんから調べます」

電話を切って4時間ほど経ってから、折り返し同じ入試担当者から電話が鳴った。その担当者は「これは個人的な意見ですが」と前置きした上で、こう述べた。

「医学部は1人の医師を育てるのに多額の税金を使うので、あなたが卒業した時の年齢を考えて、何年活躍できるかを考えた結果だと思います」

ショックだった。3年もの間、試験に受かるように努力してきた日々は最初から無駄だったというのか?

「そんなことってあるの? 国立大学でそんなことが許されるの?と思いました。理不尽だと怒りが湧きました」

大学を相手取り入学を認めるよう提訴

センター試験と数学、小論文を合わせた点数の平均点は合格者平均を大幅に上回っているのだから、面接で極端に低い点数がつけられたということだ。

振り返れば、グループで行う面接試験では、終始、自分に向けられる言葉だけ棘があった。

医学部受験の動機を尋ねられ、父の終末期への後悔を語ると「じゃあ介護でもしたらどうですか」と言われた。年齢について触れられ、「医学部は高齢者のカルチャーセンターとは違いますから」とも言われた。

「みんなに向けられた質問でも、私の1人手前で回答を終えられたし、面接官は私が受験することを不愉快に思っているのだなと思っていました。私の年齢が気に入らなくて、あの面接の点を低くされたのだろうと思ったのです」

試験担当者との電話を切った後、そんなことを考えながら、「このまま放置はできない」と考えた。家族とも話し合い、入学許可を求めて群馬大学を相手取り、前橋地裁に訴訟を起こした。

裁判では面接点やどのような基準で評価しているのかを開示するように求めたが、大学側は「翌年の入試に差し障りがある」として一切出さなかった。

試験担当者が言った「卒業時の年齢が響いた」という発言に関しては、大学側は、「個人的な見解であり、大学の見解ではない」と突っぱねた。

何一つ、知りたいことは明らかにならないまま、2006年10月に前橋地裁で「年齢により差別されたことが明白であるとは認められない」として、請求は棄却された。諦めきれずに東京高裁に控訴したが、2007年3月に敗訴した。

そして佐藤さんは、医学部受験を諦めた。

「この裁判で他の国立大学のガードも固くなったのか、それまで面接がなかったところも面接試験を設けるようになっていました。裁判が終わって57歳になり、私も疲れていましたし、再び別の大学を受けたとしても公正な評価をしてくれる保証はない。受かっていたのかもしれないと思いながら夢を諦めた辛さは、今でもずっと引きずっています」

東京医大の不正入試 「あの時のままだ」

忘れてしまおうと、医学部入試の勉強に使った資料や裁判の書類を全て捨て、夫の定年退職と共に私塾の講師も辞めた。

田舎に引っ込み、家庭菜園や編み物を楽しんで穏やかに生きていた今年8月、東京医科大学で女子学生や多浪生が点数を操作され、合格者数が抑えられていた問題が発覚した。

私塾で教えていた生徒が、私立大医学部を受験した時、書類に親の収入や学歴を書く欄があるのを知っていたため、「私大ならば試験の成績以外の要素で決めるのだろう」と当初、そんなに驚かなかった。

しかし、じわじわと怒りが再び湧き上がってきた。

「文部科学省の対応が遅過ぎます。私が群馬大学を訴えたあの時、医学部の入試で不正が行われていないか徹底的に調べていれば、東京医大の不正で泣く受験生はいなかったかもしれない。そして、もしかしたら私にも道は拓けていたのかもしれない」

母の努力や悔しい思いを間近で見てきた長男の将史さんと相談して、全ての医学部を調査するという文部科学省に、薫さんの件も調査するよう要望書を出すことにした。

要望書にはこう書いた。

「面接での著しく低い得点は、私が医師として不適切というレベルに止まらず、人間性そのものまで否定されたかのようです。年齢以外の何が理由で、過剰なまでに低い評価が下されたのか、未だにこの不自然な結果の真相は分からないままであり、心情的にやりきれません。そして、このような不自然な大学入試が不明瞭なまま放置されていることは、我が国の大学入試制度としても、大きな問題です」

文部科学省は9月19日、書面で「個別大学の入学者選抜における合否判定の資料については、直接の当事者である群馬大学に対して御要望いただくべきものと考えます」として、調査はしない旨を回答してきた。

「再調査はしない」とバズフィードの取材にも回答

今回、BuzzFeed Japan Medicalは改めて、群馬大と文科省に取材をしたが、群馬大は「確定判決が出ておりますので、改めてコメントすることは差し控えたい。再調査の実施や不合格理由の開示も考えておりません」と答え、「従来から年齢、性別、出身地などでの区別なく入学者選抜しております」とした。

さらに、面接については、「医学を学び、将来は医学・医療に携わって社会に貢献する人材としてふさわしい人格と適性を評価」することを意図し、意欲や論理性、社会性、人間性などを見ているとした。

群馬大に40歳以上の合格者が過去にいるかどうか尋ねたが、「調査を行なっていないので回答はできない」ということだった。

大学改革支援・学位授与機構のウェブサイトでは、2006年度から年齢別の合格者数を公表しており、08年度までの3年間では40代以上の合格者は1人もいなかった。ただし、他の大学でも40代以上の合格者はわずかだ。

文部科学省大学入試室は「今回の医学部の入試調査は過去6年と区切っていることから対象ではない。裁判の結果を尊重し、個別の調査は差し控える」としながらも、「全体の調査の結果によってはなんとも言えない」と再調査の可能性について含みを残した。

今の思いは? 「これからも形を変えて問題は起きるはず」

医者になるためには、医学部で6年勉強し、国家試験合格後も各診療科で研鑽を積んで1人前の医者になるのに数年かかる。

「教育コストがかかる分、長い期間医師として働ける人を選びたい」「激務に耐えられる人を」という声が医師の間には根強くある。

試験から13年が経ち、冷静に当時を振り返られるようになった佐藤さんは、こう話す。

「初めは年齢差別も女性差別も絶対いけないと思っていましたが、怒りが収まってくると、使いやすい人材が欲しいという大学側の事情も理解できます。でも、それならば、なぜ最初から女性や年齢や浪人の回数で不利になると明記しないのでしょう」

「事前にわかっていたら、受験しないはずです。高度な倫理観が求められる医学部で、受験生に無駄な期待と時間を費やさせるのは社会正義に反するのではないでしょうか」

「高齢で体力が心配というのなら、入試で体力測定でもすればいい。入試要項でその要件を明示せず、年齢や性別で差別しないとうたいながら恣意的な選抜をするのは、公正ではありません」

2014年には群馬大で8人の患者が死亡する手術死事件が発覚した。佐藤さんはこう思ってしまうのを抑えられない。

「一部の人が密室で物事を決め、情報を開示しない大学の体質があのような医療事故につながっているのでしょう。そこが根本的に変わらない限り、これからも形を変えて問題が起き続けると思います」

そして、こう訴える。

「私は勉強したかったし、残りの人生、医師として社会貢献したいという夢が不透明な入試で断ち切られ、ずっと不完全燃焼のような思いを抱えています。群馬大にしても、東京医大にしても、他の大学にしても、不透明な入試は受験生の未来を踏みにじるのだということを自覚して、膿を出し切ってほしい」