「がん対策推進基本計画(現在は第3期)」でも「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」がうたわれているのに、患者に届いているとは言い難い早期からの緩和ケア。

がんになると、診断時から生活の変化への不安や、病気や治療のつらさなど心身に様々な苦痛が現れ、医療によるケアが必要な人が出てきます。その苦しみを和らげるのが、早期からの緩和ケアです。

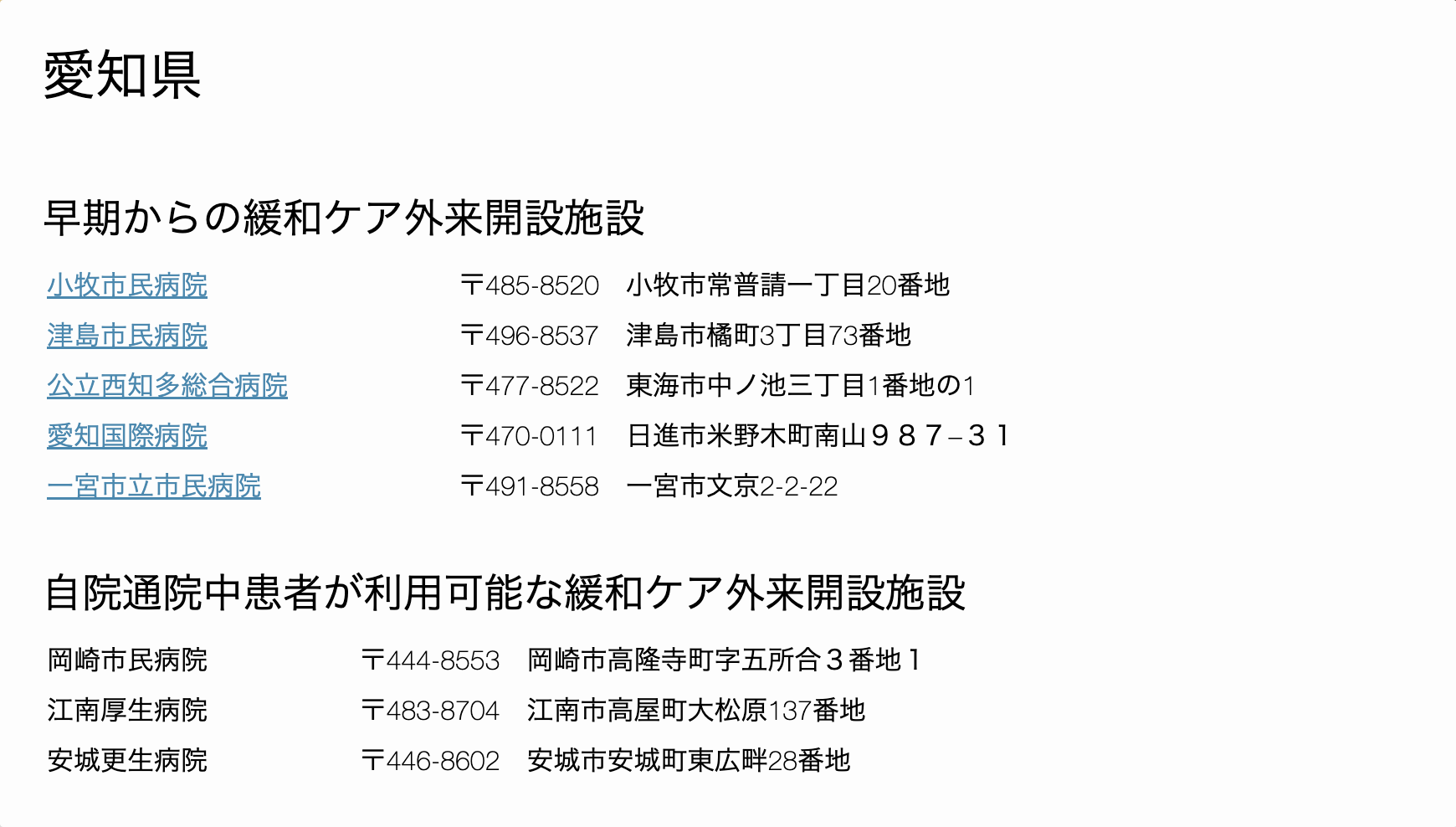

緩和ケア医で腫瘍内科医の西智弘さんが理事長を務める「一般社団法人プラスケア」は、全国の緩和ケア病棟に調査し、早期からの緩和ケアを行っている病院のリストを公開しました。

早期からの緩和ケアの実現を訴え、調査にも協力したがん患者団体の代表はどう評価しているのでしょうか?

BuzzFeed Japan Medicalは、卵巣がん体験者の会スマイリー代表の片木美穂さんと、悪性リンパ種の患者団体グループ・ネクサス・ジャパン代表で、全国がん患者団体連合会理事長の天野慎介さんに話を聞きました。

サイトはこちら:早期からの緩和ケア外来Web

患者が早期からの緩和ケアを求めても...主治医「まだ早い」

まずは全国の卵巣がん患者や家族から相談を受けている片木さんに聞きました。

——今回の調査には片木さんも協力したと聞きました。

片木 調査の質問事項については意見を言いました。

そもそも国は、第2期のがん対策推進基本計画(2012年度〜16年度)から「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」を盛り込んでいました。

第1期の終わり頃に、患者側から「早期からの緩和ケアがないと、抗がん剤のつらさや精神的なつらさに負けてしまう人もいる」という声が上がっていたのです。

その結果、第2期の計画には入ったのですが、なかなか患者は受けられない状態が続きました。

例えば、卵巣がんではパクリタキセルという抗がん剤を使いますが、痺れが出る人が多いです。でも婦人科の先生が処方してくださる薬ではなかなか効きません。良くならないと不安になります。

できれば緩和ケアの専門家にかかりたい、今、生きていく上で重荷になっているこのつらさを緩和できないか、と患者が思うのは当たり前です。

しかし、「緩和ケア外来に相談したい」と患者が相談しても、主治医から「緩和に行くにはまだ早い」と断られるケースが多いのです。早期からの緩和ケアがうたわれているのに、患者はたどり着けません。

県立のがんセンターなどでは緩和ケア外来があるので、婦人科から緩和ケア外来に紹介すれば済む話です。もしそこで症状が改善されなかったとしても、患者は手を尽くしたならば納得するはずです。でも専門外来に相談するところにさえ行けずモヤモヤするのです。

がん患者団体の代表同士で話していると、どこの診療科でもそういうトラブルがあって、「早期からの緩和ケアはどうやったらつながれるのか」とみんなイライラしていました。

ところが、緩和ケアの先生たちは「うちは普通にやってますよ」と言う。できている先生はできているので、私たちが何にもどかしさを感じているのか伝わらない。長い間、平行線をたどっていました。

「早期からの緩和ケア」という考えが行き届いていない病院はたくさんあります。また痛みは身体だけではなく、精神的、社会的、全人的な痛みもある。忙しい主治医の外来ではその苦しみまでゆっくり話せないのです。

患者さんとしても「病気を治してくれている先生に、自分が生きていく上での悩みや不安を話していいものなのだろうか」という心理が働きます。

主治医の外来でフォローしてもらうのはかなり難しいけれど、どこに相談したらいいかもわからない。患者団体の怒りが沸点に達している時に、西先生が「本当にそんな状況なのか、どこも受け入れていないのか実態を調べよう」と調査に乗り出してくれたのです。

見える化されたのはありがたいが... 名古屋はないなど地方格差も

——実際にでき上がったリストを見て、どうでしたか?

片木 ホスピスを持っている病院でも早期からの緩和ケア外来をやっているわけではないのだなということにはびっくりしました。

私たちは「ホスピスを持っている病院なら、早期からの緩和ケアもやってもらえるだろう」と思っていました。最期だけ診てくれるけど、早期は診ない病院はあるのだなと理解できました。

——数についてはどうですか?

片木 思ったよりもありました。私たちのような患者団体では早期からの緩和ケアをやっている病院を探し切れていなかったのです。東京近辺なら紹介できる先生もいるのですが、地方はわからなくて困っていました。

一方、このリストが公開された直後から患者さんが速攻で突っ込んできましたが、名古屋市には全然ありません。愛知県は緩和ケアで著書もたくさん書かれている有名な先生が何人もいるのですが、その先生たちの病院も載っていません。

スマイリーは名古屋からの相談も多いので、早期からの緩和ケアの相談が来たらどうしようと思いました。

——逆に早期からの緩和ケアが薄い地域も明らかになったのですね。

片木 良くも悪くも可視化されたと思います。また、北の地域は冬に雪が積もった時などの移動手段があるかわからないのでたくさんあればいいなと思ったのですが、やはり少ない。人員的にも難しいのかなと思うのですが...。

全体として「見える化」してもらったのはすごくありがたいことです。主治医では持て余す症状を相談された時に、このリストを参考に紹介できます。

できれば学会公認のリストに格上げを

片木 ただ、これは西先生たち有志が調査して公開している民間団体作成のリストであって、日本緩和医療学会公認、ではありません。

もちろんこういう形で出してくれたのはありがたいし、画期的なことですが、今は民間団体が出した情報なので、公的な保証はありません。学会公認でない以上、掲載内容と違う形で患者が断られたとしてもそれはそれで納得するしかありません。

本当は一段ギアを上げて、学会などの公式リストとして出していただきたい。学会公認のリストであれば、患者さんもこのリストをもとに主治医に相談しやすくなると思います。学会公認ならば、実態とギャップがあるなら抗議もできるでしょう。

そして早期からの緩和ケア外来が持てない理由を学会として研究していただき、その原因が日本の医療制度にあるのだったら、私たちも声を上げなければいけません。

困っている患者さんを減らしたいと気持ちは、患者会も医療界も共通だと思います。診療報酬の問題なのか、人が足りない問題なのか、他の問題なのか、公の団体が調べていただけるとありがたいです。

それでもこういうリストができたことは患者にとって大きい。がん治療が終わっても、自分らしさを取り戻せないで苦しんでいる患者はいっぱいいます。

女性の患者であれば治療で性の問題が起きる人もいるし、夫が治療中に浮気して「私なんていなくてもいいのですよね」と自分の価値を失ったように感じる人もいる。それが原因で眠れないなど体調にも影響している人がたくさんいます。

患者の人生全体を診てくれる先生と出会えた患者はその後の経過が全然違います。がん対策推進基本計画の2期、3期に入っているのに、私たちさえどこに紹介したらいいかわからない現状はやはりおかしかったのです。

——すべての緩和ケア外来で早期からの緩和ケアに取り組んでほしいですね。

片木 そうです。多くのがん治療に携わる先生たちは「PEACEプログラム(医師の緩和ケア研修プログラム)」を受けているはずです。ウェブサイトに「受講済み」と掲げている先生もたくさんいます。それでも早期からの緩和ケアの理解は進んでいません。

——医師の理解を進めたり、やっていない施設のお尻を叩いたりする効果もありそうですかね。

片木 あると思います。

課題の検討ではなく、実行に移す努力が足りない

次に、悪性リンパ種の患者団体代表で、全国のがん患者団体を束ねる「全国がん患者団体連合会」理事長の天野慎介さんに聞きました。

——日本の早期からの緩和ケアの現状をどう見ていましたか?

天野 緩和ケア自体、がん対策基本法ができた頃から国の重点施策として推進されているのはありがたいことで、がん診療連携拠点病院は緩和ケアチームや外来が置かれることが要件となっており、形として体制はできています。

でも現実としては、患者さんが早期からの緩和ケアを希望しても受診できないことはしばしばあります。患者団体として非常に残念な思いをしてきました。

——SNSでも天野さんは「いつまで啓発を続けているんだ。実行に移す時だろう」という趣旨の発信を繰り返していましたね。

天野 緩和ケアが行き渡っていない現状があるのは厚労省も認識していると思います。ではどうすればいいのか、という次のステップが、基本法ができてから15年も経つのに不十分です。

例えば、よく国の研究で緩和ケアを推進するためにどういう課題があるのか調べています。そこで出る結論は「早期からの緩和ケアを推進する上での現場の困難感が明らかになった」という内容にとどまっているものが多いように思います。

じゃあ何をすれば早期からの緩和ケアが絵に描いた餅にとどまらずに実行されるのか、という検討が十分ではありません。解決を求めてイライラしてきました。

——実際に天野さんの周りの患者さんも、実際に早期からの緩和ケアを受けられず苦しんでいるわけですね。

天野 痛みが取れていないことを訴えても、十分対応してもらえないことが実際にあります。呼吸苦とか、身の置き場の無い苦痛とか、対応が難しい苦痛は終末期によくありますが、それ以前に、治療中の身体の苦痛が取れていない患者さんが未だにたくさんいます。

可視化されたことは意味がある

——全国 457 施設中、209施設(46%)でやっているという結果が出ていますが、この調査結果をどう評価していますか?

天野 早期からの緩和ケアは緩和ケア医だけが行うものではありませんが、患者がたどり着けていない大きな要因の一つは、可能な施設が可視化されていないということにあります。

いろいろな制度があったとしても、当事者にはその制度があることもわからないし、自分で探さないと利用できません。

体調がしんどい時は探すだけでも困難なのに、支援を受けるには、まず患者が声を上げなければいけません。また、その制度を自分で調べなければいけません。

行政サービスでは、困っている人が申請しなくても、自動的にその支援が提供される「プッシュ型支援」の形式が最近では求められてきています。

僕は緩和ケアも含めた医療の支援はこの形で提供されるべきだと思います。

例えば、医療機関には医師や看護師以外にも様々な専門性を持つ医療職がいて、患者のために関わる「チーム医療」というものがあります。医療者にとっては当たり前のことですが、患者さんにとっては当たり前ではありません。

少し話はズレますが、僕の家族が脳梗塞で倒れ、退院間際になった時に、退院後のいろいろなことが不安でした。ただ僕の持っている不安感はソーシャルワーカーに相談できればかなり解消されるだろうと分かってはいました。

病院からそのうち案内があるだろうと思ったら、いつまで経ってもない。退院直前に「退院後の生活に不安があるので、ソーシャルワーカーに相談してもいいですか?」と看護師に聞きました。

すると看護師は「ソーシャルワーカー、いますよ。どうぞどうぞ」と当然のように答えました。

僕は患者団体を運営しているから、自分の悩みはソーシャルワーカーに相談すればいいと分かっていましたし、看護師も分かっています。でもそれはこちらから声をあげないと出てこない支援なのです。

もし僕がソーシャルワーカーの存在を知らなければ、依頼することもできずそのまま退院していたでしょう。そういう患者や家族はたくさんいるはずです。

そういうことが緩和ケアでも起きていて、支援はあるのにつながれない。それは可視化されていないからです。

今回、西先生は早期からの緩和ケアを可視化し、こういう医療機関で提供されているということも可視化してくれました。これはものすごく意味があると思っています。

なぜ医療界は可視化を拒むのか?

——数は半分弱です。

天野 国の拠点病院の要件は緩和ケアチームが設置されていることですが、いわゆる「なんちゃってチーム」も多いのではないかとずっと昔から言われてきました。

もちろん100%に近ければ近いほどいいですが、まずは可視化されたことがはじめの一歩で貴重です。

——期待値がずいぶん低いですね。

天野 僕はやっていないところも公表すべきだと思っていたのですが、それは反対の声もあってできないようでした。ただ、実施している病院だけでもよく公開してくれたなと感謝しています。

リソースの問題もあるでしょうし、やっていないならやっていないでもいいのです。

それよりも、可視化することに対して医療がものすごく後ろ向きなのが疑問です。

もう一つ別の例として、希少がん対策が必要だという話があります。希少ながんなので、どこの施設でも治療が受けられるわけではありません。

自分が希少がんにかかった時、どの病院を受診したらいいのか調べるための情報は患者にとって不可欠です。国は拠点病院の症例数を調べて公開する直前までこぎつけたのですが、拠点病院が集まる会議で「公開するな」という反対意見が続出しました。

——意味がわかりません。

天野 「公開すると医療機関の序列化につながる」とか、「診療数が多い病院の担当医師が来年もその病院で働いている保証はない」とか、いろいろな意見が出たそうです。

最終的には、「拠点病院の相談支援センターの相談員を通じて情報提供できる」という形になりました。患者さんは希少がんになった時に、わざわざ相談支援センターに電話して、尋ねなくてはいけないのです。まるで国家機密なのかと思いますよね。

「解釈が難しいから相談員が説明する必要がある」という言い方なのですが、注意書きも添えてウェブサイトに一覧表を載せておけば済むことです。残念ながら、医療情報を可視化するためにはこういう抵抗がまだまだ多いのです。

がん治療を専門とする病院が集まる「全国がんセンター協議会」は毎年、生存率調査の結果を公表しています。これも10年以上前から公開してほしいという声があったのですが、32施設のうちのわずか1施設が反対して公開できないということもありました。

デフォルトで受けられるように

天野 患者はもちろんこのデータを活用して、早期からの緩和ケアを受けたいと思った時に、自分の受診している病院以外でもいいから探し出して受診してほしいです。

それが簡単なようで難しいのが日本の現状です。主治医が反対するなど、様々な障壁がある中で、こういう情報が公開されたのは貴重です。ぜひたどり着いてほしいと思います。

——質問項目も患者さんがたどり着きやすい情報を聞いていますね。

天野 医師たちはがんになっても、医者同士の情報ネットワークがあります。でも患者はそんな情報網は持っていません。医療者が思っている以上に、患者は情報をとるのが難しいのです。

身体的にも精神的にもしんどい時に、情報が手に入らないと次の行動を起こそうという気持ちも萎えてしまいます。

——こういうリストができたことはいいことですが、本来は治療している病院で主治医や担当の医療スタッフから、「こういう早期からの緩和ケアがありますが、受けてみますか?」と紹介してほしいですよね。

天野 本当は医療サイドからこういう情報を提供すべきだと思いますし、そうしないと伝わりません。

医療では、すべてにおいて同じ問題があります。拠点病院の相談支援センターも、相談した人の満足度は高いけれど、認知度は低いという調査結果が一貫して出ています。支援の入り口にたどり着けていないのです。

主治医の理解が粗いとそこで扉は閉まってしまいます。

——医療機関側には何を求めますか?

天野 もちろんリソースの問題はあるので、すべての医療機関がすぐにそういう体制を整えるのは難しいでしょう。理想としてはすべての病院にいつか広がってほしいです。

緩和ケアはデフォルト(初期設定)として受けられなければいけません。確かに緩和ケアに抵抗のある患者や家族も未だにいるのは事実です。でも求めているのにもかかわらず、提供されていない人の方が圧倒的に多い。

受ける受けないは個人の自由ですが、まずはすべての人に、「受けるのがおすすめですよ」という形で情報提供されるようになることを願っています。

サイトはこちら:早期からの緩和ケア外来Web

【片木美穂(かたぎ・みほ)】 卵巣がん体験者の会スマイリー代表

2004年、30歳のときに卵巣がんと診断され手術と抗がん剤治療を受ける。2006年9月、スマイリー代表に就任。2009年~14年 婦人科悪性腫瘍化学療法研究機構倫理委員、2009年~北関東婦人科がん臨床試験コンソーシアム倫理委員(現職)、2011年厚生労働省厚生科学審議会医薬品等制度改正検討部会委員、2012年、国立がん研究センターがん対策情報センター外部委員、2014年厚生労働省 偽造医薬品・指定薬物対策推進会議構成員、2015~19年一般社団法人 東北臨床研究審査機構理事。

2010年12月、「未承認の抗がん剤を保健適応に ドラッグ・ラグ問題で国を動かしたリーダー」として、日経WOMAN主催の「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2010」にて「注目の人」として紹介された。

また2019年9月、これまでの政策提言活動と患者支援活動が評価されInternational

Gynecologic Cancer Society(IGCS:国際婦人科がん学会)でDistinguished

Advocacy Awardを受賞。

ドラッグ・ラグ問題での経験を活かし、臨床研究の必要性や課題、医薬品開発についてさまざまな場所で伝える活動をしている。

【天野慎介(あまの・しんすけ)】一般社団法人全国がん患者団体連合会理事長

2000年、27歳のときに悪性リンパ腫と診断され、化学療法、放射線療法、自家末梢血細胞移植を受ける。2回の再発を経験し、再発時の治療による間質性肺炎や進行性網膜外層壊死などの合併症を経験。自身の経験をもとに悪性リンパ腫の患者団体「グループ・ネクサス・ジャパン」の活動などに関わる。

現在、一般社団法人全国がん患者団体連合会理事長、一般社団法人神奈川県がん患者団体連合会理事長の他に、厚生労働省「厚生科学審議会がん登録部会」「厚生科学審議会科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会」「先進医療技術審査部会」「患者申出療養評価会議」委員などを務める。