日本でも接種が始まった新型コロナウイルスのワクチンですが、妊娠中にうつかどうか迷う人も多いのではないでしょうか?

様々なデータを検証して接種した米国在住の精神科医、内田舞さん(38)に、実際の接種体験や、うつのを迷う人の気持ちについてどう配慮すべきかも聞きました。

1月7日と2月6日にモデルナ社のワクチンを接種

ーー色々なデータを検証して、様々な人にも相談して気持ちよく接種したということですね。モデルナ社のワクチンだったそうですね。

そうです。自分の勤めている病院でうちました。両方のワクチンがあったのですが、自分で選択はできずにその時にある方をうつ、という感じでした。

ファイザー社もモデルナ社のワクチンも有効性や安全性で同じようなデータが出ていたので、私としてはどちらでもよかったです。オンラインで予約し、次の日に行って問診もなく、会場に着いた1分後にはうちました。特に何も変わったことはありませんでした。

15分間、アレルギー反応がないか観察部屋で観察して、終わってすぐに病院を去りました。全部で20分ぐらいの滞在時間ですんなり終わってしまいました。

1回目は痛みも発熱も倦怠感(だるさ)もなく終わったのです。

ところが、2回目の後は、倦怠感が予想以上にありました。

ワクチンを接種した友人から、2回目の方が副反応があるとは聞いていました。発熱があった友人もいましたし、倦怠感がある人もいて、「要注意だよ」とは言われていたので、心の準備はしていました。

2回目の時になぜそんな強い反応が出るかというと、1回目の接種でできた免疫システムが、2回目の接種の時に「あ、この病原体は知ってる!」と認識して、免疫を発動するからです。

免疫が発動する姿が発熱だったり倦怠感だったりします。ありがたい反応ではあるのですが、体にはつらい。免疫が強ければ強いほど、2回目の副反応は強いと言われています。

若い人の方が高齢者よりも反応がいいし、妊婦の場合は免疫が落ちている状況なので妊婦以外の人と比べて低い場合が多いと聞いていて、少し甘く見ていたのです。しかし、翌日にドーンとだるさに襲われました。丸1日寝ていました。

うった場所の痛みもひどかったです。左肩にうちましたが、左肩を下にしては寝られませんでした。でも丸1日寝たら、次の日には元気になっていました。その後は何ごともなく過ごしています。

積極的に体験談を発信 「気持ちよく接種を決めるには情報が必要」

ーーその後、先生はメディアの取材に答えたり、動画で発信を始めたり、積極的にご自身の体験談を発信していますね。

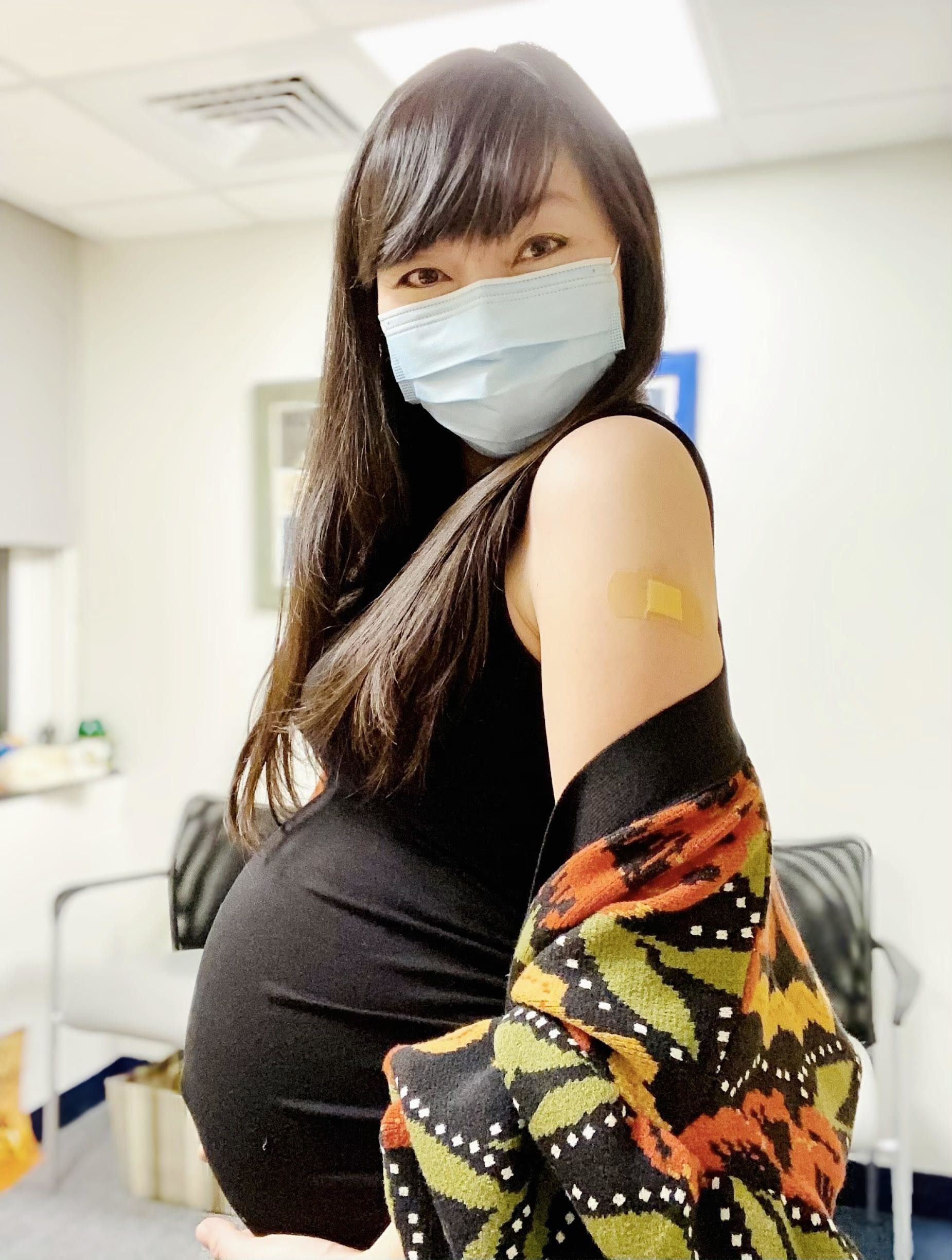

私はマサチューセッツ総合病院の小児うつ病センターのセンター長なのですが、接種後の写真を使って動画をつくり、センターのYouTubeチャンネルで流しました。

YouTubeでこの動画を見る

自身で新型コロナウイルスやワクチンについて解説しながら、妊婦として自身が接種した体験談を伝える動画

妊婦として、ワクチン接種はもちろん大きな選択ですが、すごく気持ちよく決められました。でもそれはきっと正確な情報を集めやすい環境にあったからです。とてもラッキーなことでした。

私自身が医師や分子生物学者ら専門家に囲まれていたので、必要な正しい情報がすぐ手に入りました。周りもみんなワクチンをうっていて、どんな感じかリアルタイムの情報も入ってきていました。

色々な意味で安心材料があって、私は気持ちよくワクチン接種ができましたが、でも、そうでない人の方が多いのだろうなとも感じています。

妊婦でも妊婦でなくても新しいワクチンはどういうものなのか、感染は避けたいけれどもワクチン接種はどういう経験なのか、いい情報にたどり着けない人がたくさんいます。そのことに、接種後に気付きました。

私の勤める病院には、「コミュニティエンゲージメント部門」というものがあって、病院の中で得た知識や経験を、社会に伝えていく目的を持つ部門です。その部門の担当者に見せたら、病院のソーシャルメディアに私の体験を投稿してくれたりもしました。

My Why: Pregnant and Vaccinated Against COVID-19(病院のウェブサイトに掲載された内田さんの接種体験談)

アメリカのニュースメディアをはじめ、国内外のメディアのインタビューも受けました。その度に、不安な方からも、「安心材料になった。ありがとう」という方からも反響がありました。どんな反響であっても、みんなが興味のあることなのだなと感じました。

中には接種に消極的な人も

ーーただ、中には接種に消極的な妊婦さんもいますよね。

私の友達にもいます。医師の友達でも、「今はちょっとお預けにしておく」という人もいます。

接種に消極的な人は、基本的に初めての妊娠の人が多いです。

友達の中には今まで流産を経験していて、不妊治療を何年かして、やっと授かったという人もいます。

私は幸い3人とも自然にできて健康的な妊娠生活を送りましたが、妊娠でなくても経験数が増えるごとに気持ちの面で安心できることが増えるものです。初めての妊娠の人が接種をためらうのはそういう面が大きいのではないかと思います。

私も最初の妊娠の時は、運動もしていいのか悪いのか悩んだり、お寿司も食べていいのか悩んだりして食べなかったりもしました。

でも、3回目になると、骨盤が不安定になるまでは毎日3マイル(約5キロ)ランニングしていましたし、手巻き寿司が好きなので食べていましたし、お風呂も熱いのは入ってはダメと言う人もいましたが、腰にいい影響があるので入っています。

何がいいのか悪いのか、回数を重ね、成功体験を重ねるごとに自分で判断できるようになっていくのです。

逆に流産や妊娠しなかったという喪失を経験した人は、不安が強いものです。それはとても自然なことだと思います。

そのような体験をした友達が「今はお預けしている」と話す気持ちはすごくよくわかります。その人たちはなるべくリモートで仕事をして、マスクをして、できる予防を今はしています。

もう少し安定期に入ったら、うとうと考えることもあるかもしれません。

現在進行形でデータは積み重ねられている

現在、リアルタイムでデータは積み重ねられていて、世界中で既に2億人がうっています。

その中に妊婦もたくさんいますし、アメリカでも妊婦でワクチンを受けた人の追跡研究があるので、私も参加しています。CDCでもワクチンを接種した妊婦の経過が報告されていて、特別な副作用が起きた例は1 例もありません。

アンソニー・ファウチ大統領首席医療顧問も記者会見で、これまで2万人の妊婦が接種して、危険な兆候は見られなかったと話しています。

とりあえず様子を見ている人も、リアルタイムのデータが増えていく中で接種しようと考えを変えることがあるかもしれません。

とにかく自分で気持ちよくうてる状態が一番いいと思います。

どんなに理論的にリスクとベネフィットを天秤にかけて判断したとしても、不安を持ちながら接種するのはどうでしょう。流産や長年の不妊治療を経験されて、授かった子どもを失ってしまうかもしれないと思いながらうつのだったら、私は他の予防方法があると思います。

妊婦としては、コロナにかからないことが目標です。

ーーワクチンをうつかうたないかではないのですよね。

はい。それでワクチンが今の状況に合うのならば受けてもらいたいし、合わないならば待つのも全然ありだと思います。

ーーうたない選択も尊重するということが大事ですね。日本では「うつべきだ」という人と、「うってはいけない」という人に両極端に分かれてしまっている気がします。

そうですね。特に日本におけるワクチンに対する意見の分かれ方は、今回取材を受けるまであまり把握していませんでした。HPVワクチンに関する意見の分断については知っていましたけれども。

アメリカの中でもワクチンに反対する人はいますが、彼らの主張は聞こえてはくるものの、一般的にはみんな早く自分の番がこないかと心待ちにしている状況です。それが私の周りの「普通」で、日本の「普通」は全然違うことに驚きました。

感情から行動は生まれる 気持ちで納得することが大事

私は精神科医であることもあって、気持ちが一番大事だと思っています。どんなに理論があっても、感情から行動は生まれると思うのです。

自分の例で例えると、私の子どもが病気をして、治療が必要になったことがありました。数字的に見ると、その治療を受けるために車で病院に行って交通事故に遭う方が治療のリスクよりも高かったのです。

でもどんなにデータを見ても、本当に大丈夫かなと悩みました。やはり子どものこととなると、感情的に大きな抵抗感があることを私自身も経験しましたし、その感情の動きを理解もできました。

その時は、病院に子どもを連れて行って、私自身があまりにも不安で吐いてしまったぐらいなんです。結局、大丈夫だったのですが、やはりその時に必要だと考えたのは、治療を受けるリスク、受けないリスクを比べることです。

新型コロナのワクチンの場合は、「なんとなく怖いからワクチンやめておく」とした時に、その選択がリスクゼロかと言えば全くそんなことはありません。

ワクチンに限らず、治療しないことで悪化する病気はあるし、予防しないことで病気になる可能性はある。何のためにワクチンをうつのか、なんのために治療をするのか、なんのために予防するのかがわかってくると、気持ちもついてくると私は思うのです。

ワクチンをうたなくても良さそうならば私もうちたくないです。痛いですし。

手術が必要な人も、手術が必要ないならしたくないと思います。でも、その手術をしなかったら、病気が進行してしまいます。コロナワクチンをうたないなら、かかってしまった場合に大変なことになる。それを防ぐために、やらざるを得ない。

やるリスクとやらないリスクをきちんとイメージして、天秤にかけることが必要です。具体的に両方想像できた時に、しっくりする選択ができると思います。

自分が予防しないことで広がるリスクも考えて

ーーしっくりする選択をするためには、自分で考える時間も必要なのですね。

特に日本の場合は感染率もそれほど高いわけではないので、焦る必要はないと思います。

アメリカの場合は感染率が高いので、いつコロナにかかるかわかりません。焦ってもうってくださいと勧めるような状況です。

日本の場合はアメリカと状況が違うので「焦らされている」と思うのだったら、待って考える時間をとっていいと思います。

でもその間、「怖いから何も考えない」「怖いからやめとく」と考えることを止めるのではもったいないです。他のうった人はどういう経験をしたのか、世界的には日本の人口の2倍ぐらいの人が既にうっているので、どういうデータが報告されているか見てください。

また、コロナの場合は、自分を守るだけではなく、自分が全く関わっていない人にも、自分が予防しないことが悪影響を与える可能性があります。

日本は感染率は低く押さえられていますが、流行も長くなってきて、自殺率が高くなっています。様々な間接的な悪影響が社会に出てきていることは否めない状況です。

それも含めて、自分が予防しない選択をした時に、流行が長引いてしまうかもしれないリスクも考えてみてください。変異株も次々に出てきているので、もっと感染力が高く、もっと重症化率の高い変異株が生まれてしまうかもしれません。子どもに影響のある変異株が出てくる可能性もあります。

そういうことも含めて、自分がうたないリスクを考えながら、最終的に自分にしっくりくるタイミングでしっくりくる判断ができたらいいなと思いますね。

ーーその考える材料として先生の体験談を分かち合っているのですね。

理論もデータも大事なのですが、私自身がこういう考え方を経験して、妊婦として、自分もうちましたという実体験を示すことで人の心に響く材料になるのかなと思っています。一つの参考例にしてもらえれば嬉しいです。

勧めるか勧めないかと言えば、もちろん接種を勧めますが、気持ちが追いつかない人がいることはよくわかります。

だから、私は、いい判断が自分でできるように考えることを勧めます。

(終わり)

【内田舞(うちだ・まい)】ハーバード大学医学部マサチューセッツ総合病院小児うつ病センター長、小児精神科医

1982年、東京生まれ。北海道大学医学部在学中に米国の医師免許を取得。同大学卒業後に渡米し、ハーバード大学とイェール大学で研修。2013年より、現職。