孤独孤立担当大臣の指揮で進むコロナ禍中の生活困窮対策。

その中で注目されるのが、地域での人のつながりの輪に患者を招き入れていく「社会的処方」という試みだ。

コロナ後にも残るしくみづくりの一つとして、政府の骨太方針でも言及されている「社会的処方」が日本で広がるためには、何を行い、何に注意すべきか。

後編では、日本での活動の状況やこの間の政策動向を踏まえつつ、今後の課題を整理したい。

日本の「社会的処方」のとりくみ

実は日本にも、社会的処方という言葉が生まれるはるか前から社会的処方の活動は行われてきている。医療従事者が「あたりまえのこと」として行ってきたのだ。

例えば「まちの保健室」の活動とタイアップした取組がある。

保健室と言えば、誰もが小中学校時代一度はお世話になったことだろう。生徒にとっては健康や生活について養護教員の先生が相談に乗ってくれるありがたい場所だ。

「まちの保健室」は、学校ではなく「街なか」に保健室の様な場所をつくる。地域の人たちが気軽に立ち寄り、悩みを吐き出したり健康の相談をしたりしながら、社会との居心地のよいつながりを生み出す場所にしよう、というものだ。

神奈川県川崎市で「社会的処方研究所」を立ち上げて活動しているプライマリケア医の西智弘氏も、「暮らしの保健室」を街なかに設置し、そこを患者さんと地域とをつなぐ拠点としている。

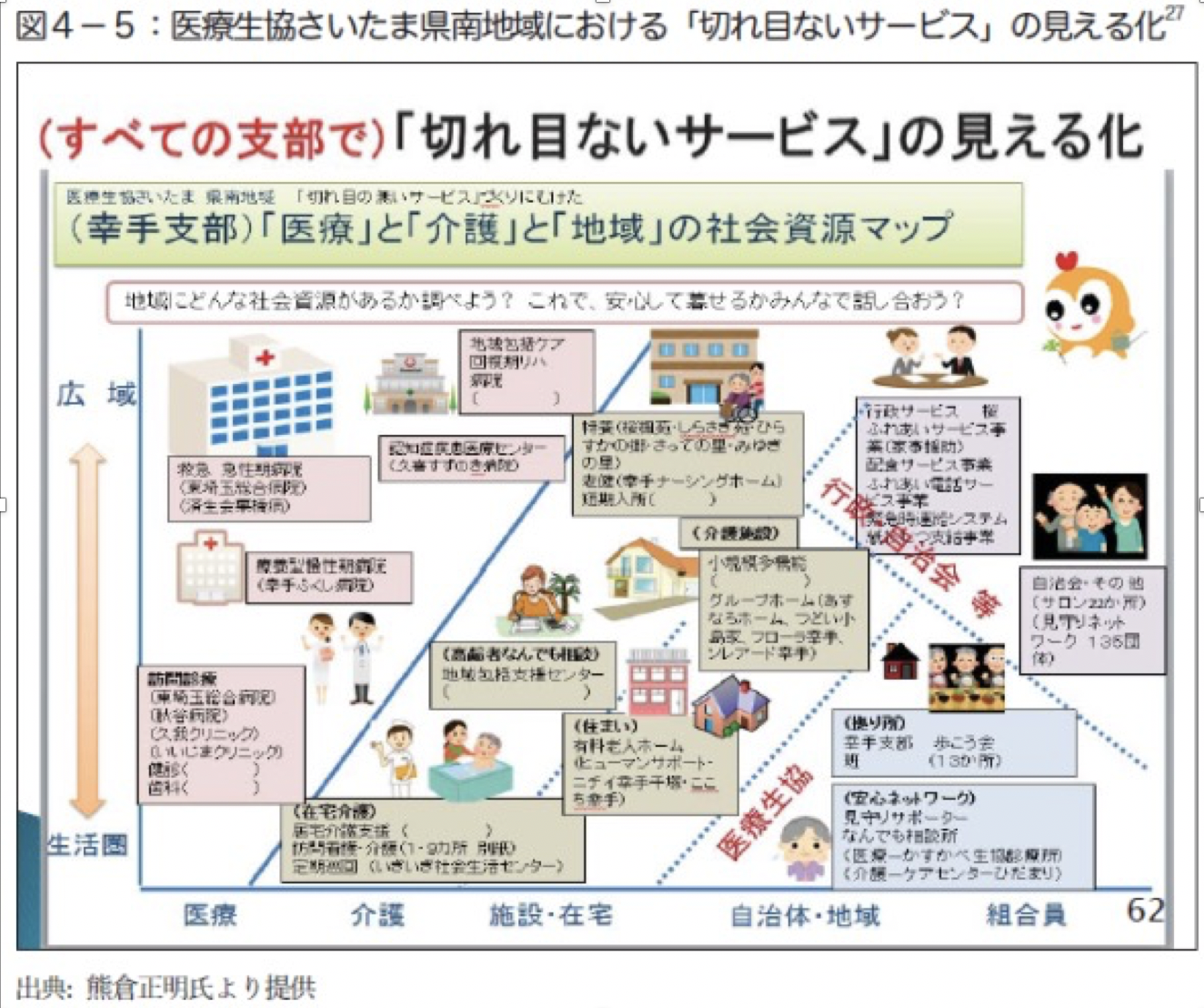

医療生協さいたまは、世界保健機関(WHO)が認証するヘルスプロモーティングホスピタル(HPH:地域住民や医療機関従事者の健康づくりを支援する活動等を行う医療機関)の一つだ。

「HPHカルテ」と称して、電子カルテ上で患者の生活上の課題を分析、記録し、必要に応じて、患者の同意のもとに地域の様々な組織とその情報を共有することで社会的処方を進めている。

生協の組合員による有償ボランティア「暮らしのサポーター」のしくみをつくり、リンクワーカーのような「つなぎ役」の人材確保も進めている。

これらの活動が認められ、同病院はWHOのHPH事務局より、日本で唯一のゴールドレベル認定を受けている。

社会的処方についての職員向け学習会も進めている。生活困窮を抱えた患者を想定し、職員がどのように対応すべきかを検討するなど、実践的な研修となっており興味深い。

地域に飛び出し、生活者として患者と触れ合う医療従事者たち

社会的処方という言葉が知られる以前より、地域と医療機関との共同の取り組みは進められている。

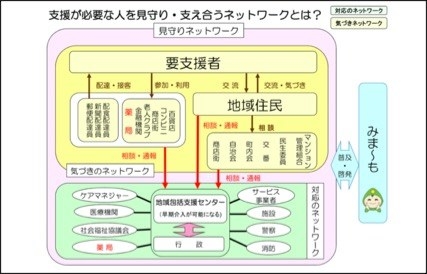

東京都大田区にある牧田総合病院は、民間企業・事業所に協賛を呼びかけ、「みま~も」という地域ネットワークを構築している。

現在、70を超える協賛企業とともに、地元商店街に「おおもり語らいの駅」と称する交流拠点を設置している。街づくりの活動に参画する形で、医療機関と地域との連携を進めてきた。

持ち回りで開催する講座に勤務医や医療専門職が出向いて話したり、街なかの公園再生の活動をしたりなど、医療とは直接関連のない取組に入り込んでいる。

病院では患者として診ている人が「生活者」として地域で活動する姿にふれ、共に活動することで、医療従事者のモチベーション維持にも大きく役立っているという。

こうしてつくった組織同士のネットワークを通じて、健康問題だけでない、生活上の様々な課題を抱えた患者を病院から地域へとつなぐ。

また、医療専門職が地域に出向き、生活の目線で地域の人々と出会うことで、病院には来ないが生活や健康上の課題を抱えている人に気づく、いわば「気づきのネットワーク」としても役立つのだ(詳しくは白書41ページ)。

さらに、高齢者が住み慣れた街で生活していくためのケアの枠組みとして広がる「地域包括ケアシステム」とも、社会的処方は密接に関係する。

その好事例の一つであり「幸手モデル」として知られる埼玉県幸手市では、住民を中心としたつながりや生活の助け合いの活動を、行政機関や医療機関が組織ネットワークを形成して支えている。

市内には「暮らしの保健室」が37か所設定されており、そういった活動の新たな担い手となる人材の発掘も進めているという。

社会的処方の効果は科学的に証明されている?

社会的処方の概念やその効果についての研究も進んでいる。筆者らは2017年6月末時点で出版されていた関連論文を調べた。

その結果少なくとも167本の文献が出版されていた。ランダム化比較試験という厳密なデザインの研究は1件のみで、リンクワーカ―の活用が患者の不安や抑うつの症状の改善につながる可能性を示していた。

他の研究の質は十分ではないが、医療費の抑制、患者の自己効力感の向上、今まで発見できていなかった患者の支援ニーズの特定、患者のセルフケア能力の向上等が期待できる、とする文献がみられた。

ただし、効果が疑われる結果も散見されており、十分なエビデンスがあるとは決して言える状況ではない。

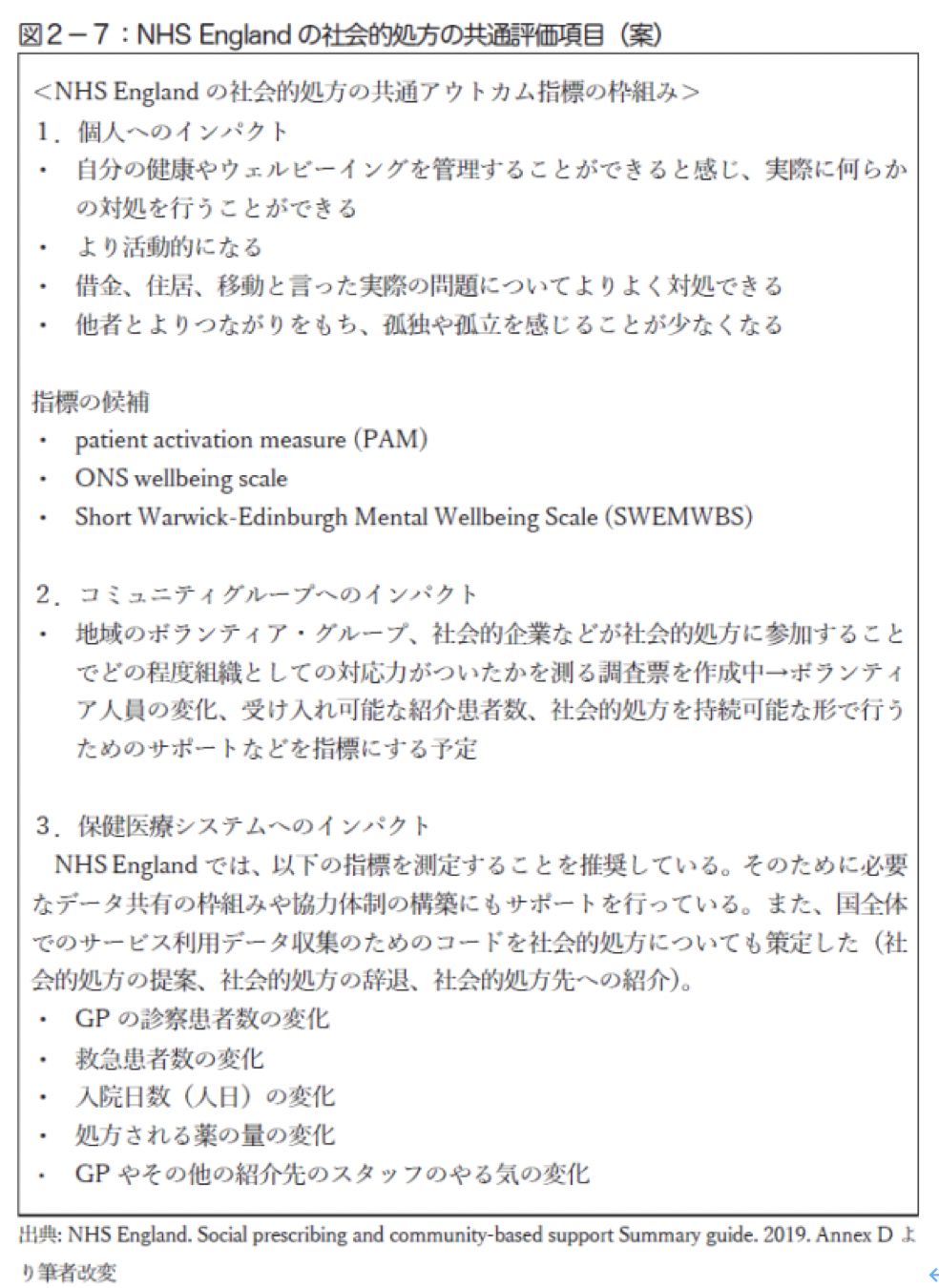

英国NHSでは、社会的処方は「個人」「コミュニティ」「保健医療システム」それぞれに影響を及ぼすことを想定して、それらへの効果を評価するための指標を提案している(下表)。

効果的な社会的処方の進め方についても、今後もしっかりと検証を進めていく必要がある。

社会的処方を取り巻く国内動向

国内では、2010年代半ばころより、「社会的処方」や「社会的処方箋」という名前で活動事例の報告がみられるようになった。

2018年には、総合診療に携わる専門職や家庭医が多く所属する日本プライマリケア連合学会に「健康の社会的決定要因検討委員会」が設置された。同学会は「健康格差に対する見解と行動指針」を掲げ、医療現場における健康格差対策の重要性を訴えつつ、その解決手法の一つとして社会的処方を紹介している。

また、日本医師会が進める「日医かかりつけ医機能研修制度」の活動の一環として、2019年の研修会で「かかりつけ医の社会的処方」というレクチャーを開催している。

政策の動きとしては、自由民主党有志議員により2019年から始まった「明るい社会保障改革推進議員連盟」の活動がある。そこで先に紹介した西智弘医師らを招いて社会的処方についての勉強会が行われた。2020年5月に公表された活動の報告書では社会的処方の推進が推奨事項に入った。

同年6月に発表された全世代型社会保障検討会議の第二次中間報告には「エビデンスに基づく予防・健康づくりの促進」の一環として社会的処方の「モデル事業の実施」と「制度化にあたっての課題を検討する」旨が記載された。

「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太方針2020)で「かかりつけ医等が患者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつなげる取組」と紹介されるに至った。

2021年に入ってからは、孤独孤立担当大臣の設置に続き、上記の議連が2021年5月に提出した「提言書」では、より具体的な推進計画が示された。「医療機関が社会的処方の理念を通じて連携を深めることで、効果的な孤独・孤立対策につなげる。

そのため、社会的処方のモデル事業については、2021年度から実施する全国 7が所での取組状況をモニターする。

さらに、これを全国へ広げ、孤立・孤独対策にも資する取組に発展させていくため、2022年度概算要求においては、全国 7か所の取組の継続の他、その他の地域でも実施ができるよう拡充すると記載している。このほど提出された骨太方針2021では孤独・孤立対策の項で「いわゆる社会的処方の活用」という方針が示された。

以上のように、社会的処方は現状では「モデル事業を進め、次の一手を探る」という段階といえる。

ちなみに、関連する動きとして、コロナ前の2019年秋から参議院自民党内で組織された「不安に寄り添う政治のあり方勉強会」や、同勉強会が行った調査研究の結果があるようだ。全国調査から、年代や職種ごとに、コロナ禍に関する様々な不安の状況を記述した調査であり、孤独孤立担当大臣の設立を後押しする動きともなった。

なぜ今「社会的処方」と銘打って推進する必要があるのか

前述のように、国内にも好事例があり、「地域包括ケア」などの既存の政策枠組みとも関連して取り組みが進んでいる。

それでも筆者は「社会的処方」という言葉を使って、医療と福祉の連携をさらに推進すること、その為の政策議論を進めることが必要だと思っている。その理由を説明したい。

まず「社会的処方」という言葉の持つポテンシャルだ。

前編で伝えたように、社会的処方は「エンパワメント」つまり「力を与えること」を基本姿勢の一つとしている。社会的処方が、孤独・孤立を含め様々な生活困窮にあえぐ人々が、自分に適したつながりを獲得する力となることを目指している。

しかし、医師や医療者もエンパワメントされる重要な対象であることを強調したい。「社会的処方」という言葉は、診療所で患者に向き合う中で私自身が感じてきた医療専門職の力の限界を克服できる、という大きな希望を与えてくれる。

医療従事者でない方々には理解しづらいと思うので、すこし説明を加えたい。

専門家というのは、当然ながら専門以外のことについてはシロウトであり、無力である。医師・医療者はあらゆる専門職の中で、他人の身体を傷つける行為を行っても罰せられない唯一の専門職だ。必要とあらば、患者の身体にメスを入れ、心に分け入り、その人が病を克服するための支援をする専門家である。

その医師や医療者が診療の際に「力の限界」を感じるのが、患者が深い生活の困難を抱えている場合だ。「健康に気遣ってる場合じゃない」「生きていても仕方ない」と訴える患者に対して、医師や医療者はとことん無力なのだ。

世界医師会長を務めた医師で社会疫学者のマイケル・マーモット氏は、近著で「せっかく治療した患者をなぜ病気にした環境に戻すのか」と述べている。

今、孤独や貧困のために生活を整えるのが難しく、持病が悪化して入院してくる患者がいたとする。入院中は病院から健康的な食事が規則正しく提供され、医療的なケアも受けられ、スタッフからの温かな応援もあり、体調は回復する。

ところが、退院すればまた病気を引き起こした孤独な環境、そこにいるだけで具合が悪くなるような状況が待っている。無策のまま退院させれば、すぐにまた体調が悪化するのが目に見えてしまう。

大きな病院であれば、医療ソーシャルワーカーが中心となって退院後の生活の調整を行う場合もある。入院医療費の支払いに困ってる患者の生活保護の申請を手伝ったり、認知症の自主支援グループへとつなげたりする医療機関もある。

だが、地域の居場所や学校や職場との調整、就労先の斡旋といった生活の多様な部面にまで分け入って調整する医療機関は少ないし、入院患者へは対応できても、外来通院患者の社会的課題にまで対応できている医療機関はさらに少ない。

そもそも、そこまで医療機関が深入りすべきでない場合もある。

社会的処方は「医療寄りの言葉」という批判も

一方、社会的処方という言葉は「医療寄りの言葉」のためよくないという批判がある。

医療政策学者の二木立氏は、「二木立の医療経済・政策学関連ニューズレター(通巻195号)」のなかでこう批判する。

「私は、個人的には、社会的『処方』という、医師主導を含意する用語には抵抗があり、現代日本の保健医療福祉改革の鍵概念となっている『多職種連携』とも相容れないと感じています」

「それよりは、法的な裏付けを持って全国で進められている地域包括ケアや地域共生社会づくりの一環として、多職種連携により、疾病の社会的要因への取り組みを強める方が合理的・現実的と思います」

この用語への懸念は筆者らも持ち合わせており、日本でどのように呼称するかについては医療や福祉の専門家・実務家たちと様々な議論を繰り返してきた。

しかし、患者の生活課題を踏まえた診療をすることの重要性を医療従事者に訴えるための言葉として、「社会的処方」ほどわかりやすいものは今のところ見当たらない。

「社会的処方」という呼び名の是非については、当初英国でも同じような議論があったという。前述のオレンジクロスの英国視察団がTower Hamlet CCGで社会的処方の活動を推進してきたSir Samuel Everingtonにインタビューをしたところ、こう経験談を語ってくれたという(西岡氏談)。

この地域には、富裕層と貧困層で約20歳の寿命の差があるなど、厳しい健康格差の現実がある。慢性疾患へのアプローチをする上で社会的な課題を解決することが重要なのだが、医者も患者も薬剤に対する依存が強かった。そこでタワー・ハムレット地区でsocial prescribing(社会的処方)を始めた。広めて行く際にあえてsocial prescribingという用語をつかった。social prescribingという言葉は医師に響きやすく、政治的に左の立場にも右の立場にも効果的な言葉で、みんなに理解されやすかった。

ところで、二木氏は「多職種連携とは相容れない」するが、前編で触れたように、社会的処方は「共創」を理念としている。

つまり孤独や貧困の問題を解決できない医師や医療機関と、それを解決しうる多様な地域の組織とを連携させること、あるいは患者に必要な地域の取り組みを一緒に作っていくことがねらいなのだから、社会的処方にとって多職種連携は必須だ。

同様に、社会的処方の目指すゴールには共生社会づくりもあるので、地域包括ケアや地域共生社会づくりの取組とも十分にすり合わせていく必要がある。

であれば、「社会的処方」と呼ぶ必要はない、ということになるのだろうが、「共生社会づくりをしてください」と病院で働く医療従事者へ訴えても、そこで多くの人がうなずいてくれるとは思えない。

医療従事者は患者を通して社会へまなざしを向ける。まずは、目の前の患者に対して、何をすべきかを伝えていくほうが理解してもらえるのではないか。

社会的処方の推進が必要な理由の2つ目は、スケールアップの必要性だ。

先進的な活動をしている地域は確かにある。

しかし、全国のすべての地域にあるわけではない。

たまたま自分が住んでいた町にその取り組みがあったから恩恵を受けられたのはラッキーで、その取り組みがなかったなら仕方がないという格差のある状態を、成熟した社会のゴールとすべきではないだろう。

よい活動ならば、それをすべての国民に届ける努力をすべきだ。英国NHSも、それまでさまざまな地域で多様な呼び名で行われていたのを統一し、いわばブランド化することで知名度を上げ、スケールアップする戦略をとった。

目指すは「脱医療化」

呼び名への批判に加え、社会的処方は医療化を招くという批判もある。医療化(medicalization)とは、医療で対応する必要がない問題に医療が介入することで弊害をもたらすことだ。

社会的処方について言えば、「社会的処方」という新たな”医療“制度により、既存の地域福祉や住民の自主活動が医療に組み込まれてしまう、という懸念がある。

先に紹介した、幸手モデルをリードしてきた医師の中野智紀氏は、「社会的処方の制度化に反対する」と訴えている。この懸念には強く共感する。まちぐるみで築き上げてきた既存の取組が政治的な力により壊されてしまうことは避けなければならない。

とはいえ、そもそも社会的処方は脱医療化(demedicalization)を目指している点を強調しておきたい。

全ての人が「善き生」、あるいは、幸福や生きがいを含めた広義の健康を達成するための様々な活動を医療制度だけに依存しないことが必要だ。社会的処方はそのための手段の一つとすべきだ。

社会的処方を検討してきた前述のオレンジクロスが2019年7月に行ったシンポジウムは、タイトルを「医療だけで健康は創れるのか―『社会的処方』の活動を手がかりに、生老病死を住民の手に取り戻そう―」としている。

戦後の日本が、国民皆保険制度など、医療制度の充実に力を入れてきたことは、日本が世界一の健康長寿国となった主要な要因の一つだろう。

ただし、寿命が長いこと、疾病がないことだけが、人間の善き生の条件ではない。孤独孤立担当大臣が生まれた背景もそこにある。我々には人とのつながりや社会のなかでの役割が必要だが、つながりづくりや役割づくりを、医療が、医療だけで、担うべきではない。

医療制度に基づく支援だけでは対応できない孤独・孤立の問題解決のバトンを、地域社会の多様な組織や専門職のネットワークへと引き渡すこと、或いは、地域の一員に医療も加わり、住民・患者へと伴走するシステムを一緒になってつくることが大切だ。

現状での医師への「社会的処方加算」は危うい

ここからは、やや細かい制度の話となる。特に関心がある方に向けて書く。

英国から輸入するのは社会的処方の名前とその理念までにとどめ、その為のシステムは日本オリジナルのものを一から作っていく覚悟が必要だ。

特に金銭的なインセンティブのかけ方には要注意だ。医療機関や医療専門職への安易なインセンティブは良くない。ニッセイ基礎研究所の三原岳氏は社会的処方を公的制度とすることへの懸念をこう述べている。

社会的処方が診療報酬上の加算のような形で制度化されれば、経済的なインセンティブを目当てにした社会的処方が相次ぐことになり、社会資源の担い手である住民、あるいはリンクワーカーのような存在に当たる民生委員、医療と介護の連携を図る上で中心的な存在となるケアマネジャーや社会福祉士の負担感が増す結果になりかねない。

日本の出来高払いの診療報酬システムの下で、医師への「社会的処方加算」(医師が社会的処方を行うと、その料金を患者と医療保険に請求することができる制度)を導入するのは危険だ(ただし、社会的処方加算が政府内で本気で議論されたという話は聞いたことがない)。

本当に患者の役に立つ形でリンクワーカーを活用しているかなど、社会的処方の質が一定程度保たれるための工夫がほしい。

診療報酬制度を担う厚生労働省保険局がインセンティブを提供先として目を付けているのは医療保険の担い手である、都道府県の保険者協議会だ。このほど2021年度向け事業として「保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくり事業」を公募した。これが事実上、社会的処方のモデル事業になっている。

「かかりつけ医等と医療保険者が協働し、加入者の健康面や社会生活面の課題について情報共有しながら......地域社会で行っている相談援助等の活用を進めることで、加入者の健康面及び社会生活面の課題を解決するための取組みを推進する」(公募要領より)のが、本事業のねらいだ。

初年度採択されたのは、秋田県・栃木県・静岡県・三重県・大阪府・鳥取県・沖縄県の7つ。その取り組みの中身が多種多様で実に興味深い。

三重県(の保険者協議会)は、名張市と連携してリンクワーカー養成をめざす。

2021年1月に職員向けのオンライン研修会「リンクワーカー養成講座」を開催した。参加した福祉系職員からは「医療職の方とも顔を繋ぐ意味も込めて研修ができれば」といった声があがり、秋には市立病院のスタッフや住民も参加する研修会を計画中という。

名張市の亀井利克市長は、社会的処方推進に期待する一人だ。6月には孤独孤立担当大臣に面会した。その際に手渡した提言書には「社会的処方の実践に取り組む市町村に対し、体制整備や人材育成等に係る必要な支援を行うこと」や「社会福祉士や保健師、リンクワーカー等の専門職の養成・確保」が書かれている。

栃木県保険者協議会は宇都宮市医師会とタッグを組み、特定健診・特定保健指導(いわゆるメタボ健診・指導)を進める際に、対象者の孤独・孤立や貧困といった生活上の課題へも対応するしくみづくりを進めている。前編の冒頭の話は、その会議の一幕だ。

「社会的処方」は単一の公的制度づくりでは終わらない

日本では「○○制度」というと、国が制定する公的制度のことを暗に示す場合が多いが、公的制度にこだわる必要はない。また、何らかの医療や福祉の公的な制度を一つ作るだけで社会的処方が円滑に普及することはないだろう。

例えば、孤独や貧困など、健康を脅かす社会的な要因について、医療者がもっと理解を深めるための教育が必要だ。

他にも、社会福祉士をはじめとした専門職の増員、リンクワーカーに求められる能力・技術の整理、各組織へのインセンティブの設計、医療機関での患者の生活困窮の評価手法の開発など、やることはたくさんある。

医療職や医療系学生が、もっと福祉のしくみを知るための教育も重要だろう。出来高払い制の見直しを含めた社会保障のしくみ全体の改革も視野に入れるべきだ。

孤独孤立大臣の指揮のもと、英国の二番煎じといわれないような日本オリジナルの孤独孤立対策、そして社会的処方と共生社会のしくみ作りが進むことを期待する。

【近藤尚己(こんどう・なおき)】京都大学大学院医学研究科社会疫学分野 主任教授

東京都町田市出身。2000年山梨医科大学医学部医学科卒。2005年同博士課程修了。ハーバード大学研究フェロー、山梨大学講師、東京大学准教授などを経て2020年9月より現職。「健康格差対策の進め方」(医学書院)、「社会と健康」(東大出版会)など著者複数。趣味は野遊びとトレイルラン。