4月7日、患者数の増加と高まる市民の声に押されるかのように、緊急事態宣言が発令されました。医療崩壊はすでに始まっていると何度も連呼される一方で、倒産、解雇、内定の取り消しといった生活崩壊もすでに始まっています。

この感染症によって社会はどう変化するのでしょう。私たちは、緊急事態宣言解除の先にどんな未来を見据え、作り出してゆくのでしょうか。

リスクについての重厚な論考を残したイギリスの文化人類学者メアリ・ダグラスの言葉を紐解きながら、この先の未来を見据えてみたいと思います。

汚れの排除は社会秩序の維持のため

ダグラスは『汚穢と禁忌』(ちくま学芸文庫)という本の中で次のように述べています。

不浄を潔めたりそれを忌避したりする我々の行動全てを、疾病に関する観念だけで十分に説明することはできない。不浄とは秩序を侵すものだからである。したがって汚物を排除することは消極的行動ではなく、環境を組織しようとする積極的努力なのである。(p33)

少し難しい言葉が並べられていますが、本質はそんなに難しくありません。

私たちが何かを不潔と感じて排除しようとするとき、その行為は病気を避けるといった衛生観念からだけでは説明できない。私たちが汚いものを排除しようとする時、私たちは社会秩序を再編・組織・維持しようと試みている

というのがダグラスの言わんとするところです。

またダグラスの論考でもう一つ重要なのが、汚いことは危険であるという指摘です。こちらはコロナ禍にさいなまれる今の社会に思いを巡らせれば明らかでしょう。

今、手洗いが盛んに励行されるのは、コロナウイルスが私たちを脅かす汚れ、すなわち危険とみなされているからです。

もう一つだけ彼女の論点をおさえます。それが、境界は危険であるという指摘です。

洗浄によって清められる手。マスクによって守られる口。私たちが身体のこの二つの部位にとりわけ注意を払うのは、この二つが外界との接触口、つまり境界にあたるからです。

境界が危険であるという思想は何も身体にだけ現れるわけではありません。昔、ムラの入り口に道祖神といった守り神が置かれたのは、ムラの境界の外側から危険なものが入りこむのを防ぐためです。

- 汚れの排除は社会を組織し維持しようとする試みである。

- 汚いことは危険である。

- 境界は危険である。

この3つの論点を踏まえると、医学的観点からの正誤ではなく、人間の営みとして今の社会状況を理解することが可能になります。

買い占めの中の理性

私たちは危機に際して身構えます。この論考に照らしていうと、危険な何かが外部から侵入することがないよう境界を固めるのです。

各国で次々に起こった国境の封鎖、東京や大阪への外出の自粛要請は、それぞれの行政単位が自らの境界を固め、危険な外部の侵入を防ごう、あるいは危険な外部が内部に持ち帰られることを防ごうとした結果です。

このような封鎖は、感染拡大を防ぐための合理的な行為に見えますが、これにはおかしなところもあるのです。

今はすっかり見られなくなりましたが、感染が広がりだした当初、国内ですでに感染が広がっている場合、国境封鎖の科学的根拠は薄いという専門家の論調が見られました。これには一理あると言えるでしょう。

国内に既に感染が広がっていれば、誰もが感染源になりうるため、海外からの渡航者をとりわけ危険視する必然性は薄いからです。でも実際は、世界中で国境封鎖が起きました。

もちろんこの封鎖には、手続きの問題や隣国からの買い占めを防ぐといった政治的・経済的理由も付随します。

しかしいずれにせよ、境界の外側に位置づけられる存在を危険とみなし、その危険が内部に侵入しないよう境界を固めていることには変わりありません。すでに同じ危険が自集団の内側にあるにもかかわらず、自分たちの境界の外にいる人々をより危険な存在とみなしているのです。

境界を固めたのは国境の内部にいる私たちも同様です。

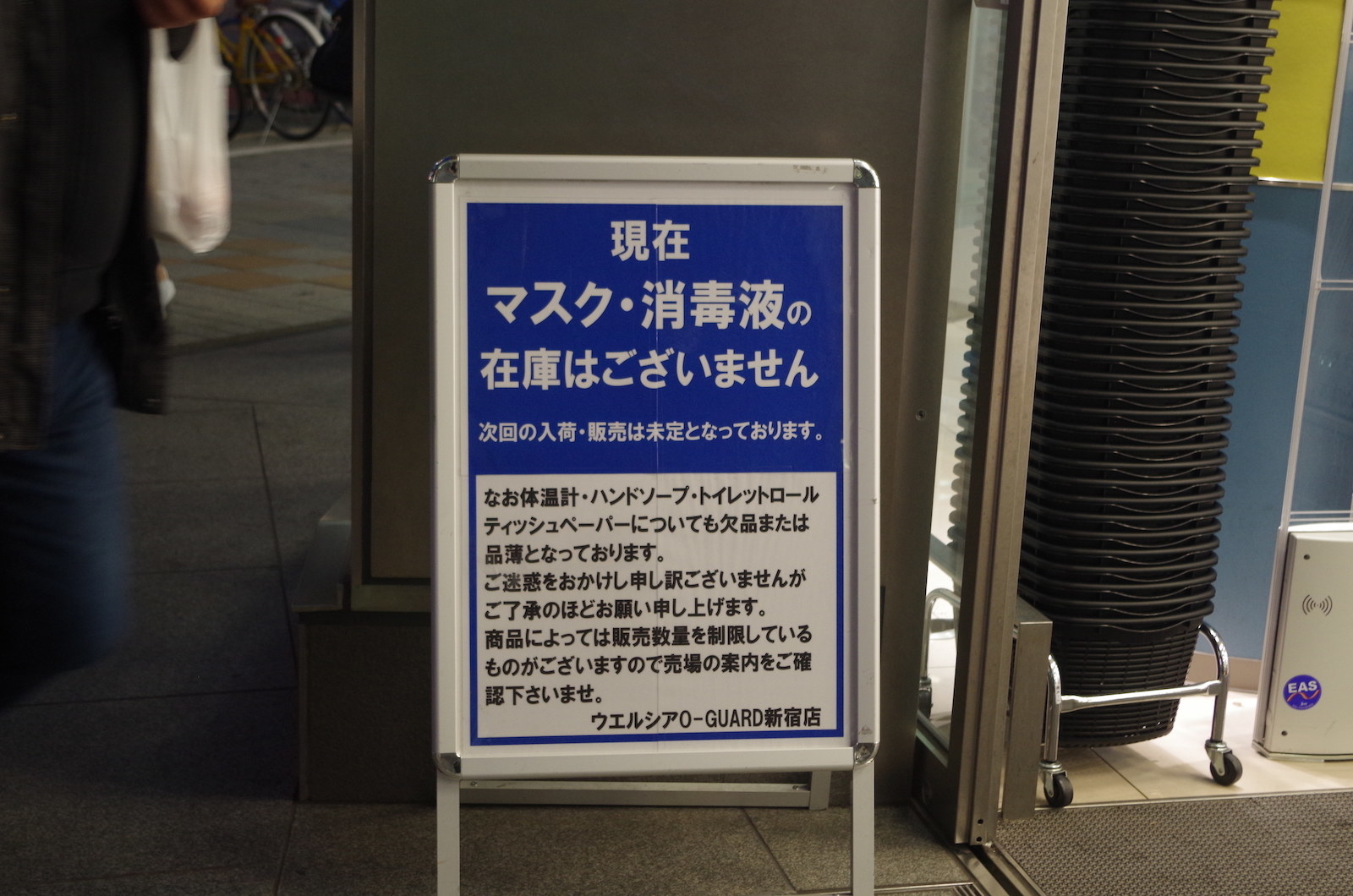

ウイルスが畑を食い荒らしたわけでも、大量の家畜を死に追いやったわけでもありません。でもそれにもかかわらず、多くの人々がスーパーとドラッグストアに走り、マスク、トイレットペーパー、食料品が店頭から消えました。

マスクは感染予防目的として理解できるとしても、後者二つは国境封鎖を遥かに超えた意味のわからない行為です。

メディアは買い占めをパニックになった大衆の愚かな行動といった論調で報道していましたが、この一見非合理な行為も、危機に際して境界を固めるという観点から見れば理解することが可能です。

買い占めとは、他に先駆けて必要物資を溜め込み、外部に頼らず内部だけで生活を完結させようとする行為です。各国が外部の侵入を拒否し、内部に閉じた社会を作ろうと試みたように、食料と日用品を買いに走った人も境界を閉じたのです。

他者への糾弾と排除

危機に際して私たちが境界を固めるとき、同時に噴出するのが、境界内部にいる他者への糾弾と排除です。

クラスターが発生した京都産業大学に、「感染した学生の住所を教えろ」「大学に火を付ける」「殺すぞ」といった誹謗中傷が相次いでいます。

それだけでなく、アルバイトを首になったり、飲食店への入店拒否をされたりする京産大生も出てしまいました。

知らないうちにウイルスや細菌に感染し、本人が気がつかないままそれを他人にうつしてしまうことは、生きていれば誰もがやり・やられていることでしょう。

京産大生を誹謗中傷し、差別的な行為をとった人たちだって、知らないうちに何らかの病原体を脆弱な人にうつし、その結果その人が集中治療室に運ばれ、死に至っていたことがあったかもしれません。

でも、かれらを誹謗中傷し、差別的な扱いをした人が、自分だって同じことをしている・してきたかも、という可能性を内省し、口をつぐむことはありません。

なぜならそのようなリスクはこれまで可視化されておらず、ゆえに管理の対象となることもなかったため、責任も道徳も求められないからです。

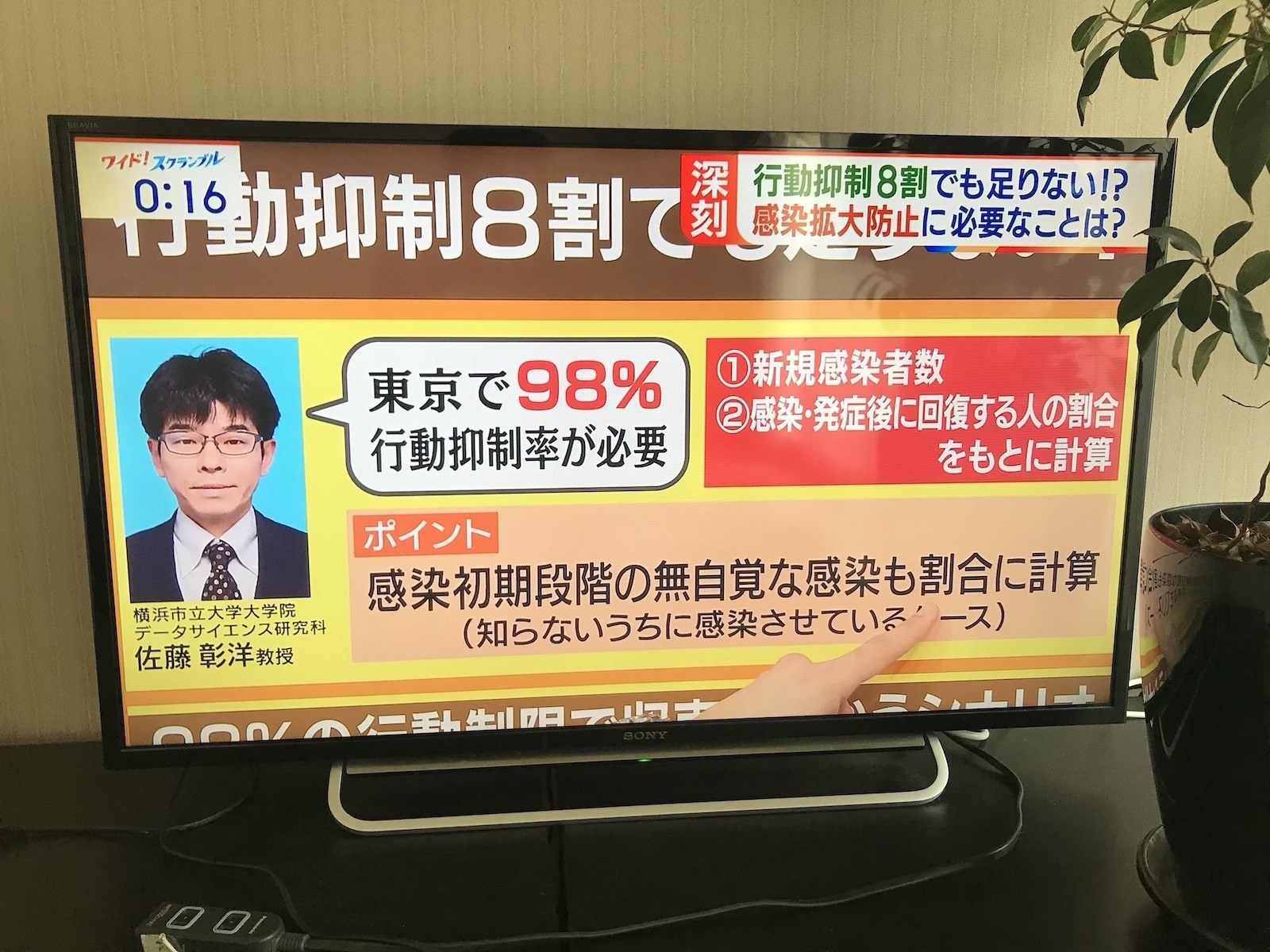

他方コロナウイルスは、濃厚接触者、感染経路、医療崩壊といった言葉とともに、管理すべき対象としてはっきりと可視化されました。

そしてそんな中、クラスターが発生してしまった。管理すべきものができなかったのですから、これは必然的に「管理の不備」と「自覚のなさ」により生じた非道徳的行為とみなされます。

その結果、京産大のある街で何が起こったのか。

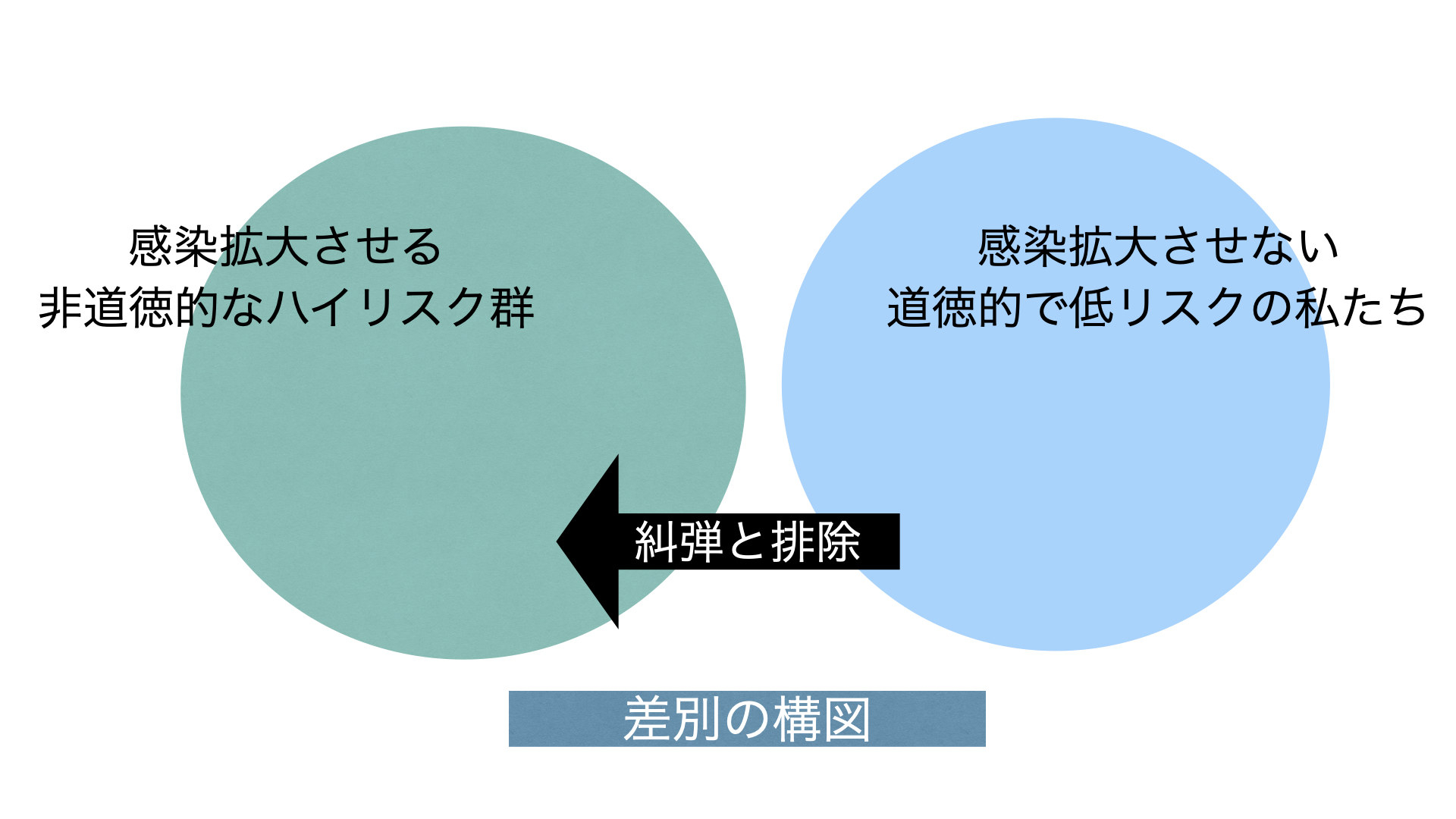

“危ないウイルスを持ち込む非道徳的で無責任な京産大生”というカテゴリーと、“そのようなことをしない道徳的で責任感のある私たち”というカテゴリーが生まれました。そして自らを後者にカテゴライズした人々が、集団内の秩序を乱す危険分子と京産大生をみなし、道徳を掲げてかれらを叩いているのです。

社会が危機に陥ると、社会は外部の侵入を防ごうとするだけでなく、内部の中に外部を作り出し、それを糾弾・排除の対象とするのです。

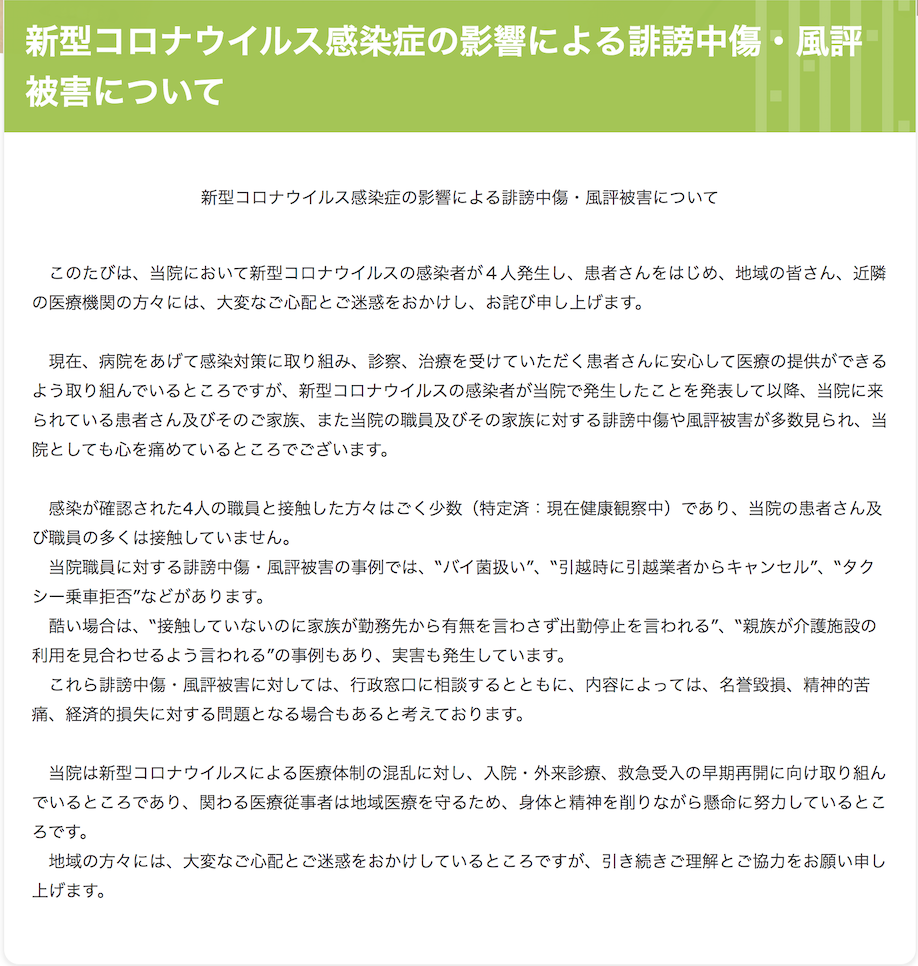

医療従事者への差別

同様の差別的な行為・ふるまいは、医療従事者に対しても起こっています。

陽性患者が出た病院の医療従事者が他の医療機関での受診を断られる、子どもが保育園への通園を拒否される、クルーズ船の対応に当たったことについて謝罪を求められるといったニュースが2月以降続いています。

これら差別的な振る舞いは、京産大生が飲食店への入店を拒否されたことと同じ理由、つまり危険な外部を内部に持ち込みたくない、という理由から起こっています。

ただここで難しい問題が生じるのです。

京産大生はコロナ禍の中で“無自覚・無責任な”ふるまいをしたとして糾弾されました。つまり道徳という正義の棍棒をふるえば、かれらを容易に叩くことができるのです。

他方、医療従事者はそうではありません。かれらは、道徳的かつ合理的な理由に基づき自らの感染リスクを上げています。加えてこのような仕事に従事する人がいなくなれば、社会が今以上に乱れることは明らかです。

ゆえに、かれらに対して正義の棍棒をふるうことは容易ではありません。

しかしそうであってもなお、日々感染者に接するかれらが無症状の感染者である可能性は拭えません。その結果、何が起こるのか。

感染者を救うため、頑張ってください。応援しています。でも濃厚接触者のあなたは私のテリトリーには入らないでください。

こういった遠くでエールを送りながら、自らの内部に入る混むことは阻止をするという排除が社会のあちらこちらで起こります。

もちろん科学的な観点から次のように反駁することは可能です。例えば次のように。

医療従事者は十二分な感染対策を院内外でとっているし、感染予防の知識もある。ゆえに病院の外側でむやみやたらに誰かにうつしたりすることはない。無自覚・無責任にウイルスをばら撒く人たちとは訳が違う。

しかし今私たちは、備品不足による医療従事者の感染リスクの上昇や、病院は感染リスクが一番高いから行かない方がいいと言った警告に日々さらされています。

このような状況下において、「医療従事者を安全な存在とみなせ」というのは、科学をいくら持ち出しても至難の技でしょう。

ここにあるのは大きなジレンマです。

「あなたの無責任な行動が医療崩壊を招き、死者を増やすのだ」という呼びかけは個々人に危機感と責任感を植え付け、思考と行動の変容を促します。市民の相互監視も生まれ、それがさらなる行動変容を生み出します。

しかしこのような呼びかけは、自ら、あるいは自集団が感染しないために、感染リスクの高い人・集団を遠ざけるという判断をいやがおうにも生んでしまうのです。

医療従事者とその家族を差別し、遠ざける対応は全く倫理的ではありません。しかし感染リスクを下げるための行動としては、全くの非合理とはいえないのです。徹底したリスク管理が生み出す悲劇ともいえるでしょう。

安心するなという世界の中で

危機管理を徹底させた結果、糾弾と排除が広がるというジレンマを解消することは可能なのでしょうか。

じつは、このジレンマを解消することは理論上難しくはありません。

掲げられたリスクの脅威を下げ、個人に課せられた責任を軽くし、誰もがかかりうる、誰もがうつしうる疾患とみなすことで、「感染拡大をさせない安全な集団」と、「感染拡大させる危険な集団」の分断を解消してしまえばよいのです。

例えば次のように。

新型肺炎に治療法はないが、ペストのように罹患者の半分を死に追いやるような病気ではない。4万人の症例を分析した中国の報告によると一番リスクが高いのは80代(14.8%)で、50代以下の致命率は1%以下である。

手洗いやうがい、調子が悪いのに高齢者と大声で話さないと言った注意は必要であるが、感染症はどれだけ注意をしてもなる時はなってしまう。だから身近な人が感染したとしても責任感や罪悪感を感じる必要はない。

しかし、日本の対策は甘すぎる、もっと引き締めを、という警告が至るところで発せさられる社会状況で、誰かを安心させる発言をすること自体がご法度です。

また、厚生労働省クラスター対策班の方達も恐怖を植え付けるようなメッセージばかりを発しているわけではありません。

国内の感染者を調査した結果、8割の人は誰にも感染させていなかったとか、3密を避ければ東京や大阪で普通の生活をしていても感染するリスクはかなり低いという情報も同時に流しています。

しかし、社会生活を止めないための安心材料となるメッセージは、「無症状の感染者が事態を悪化させ、増える患者が医療崩壊を引き起こすのだから、最悪の事態を想定してもっともっとリスクヘッジをするべきだ」というわかりやすく、恐怖を煽るメッセージにかき消され、人々はさらに境界を固めます。

すると「感染拡大させない倫理的な人々」と「無自覚・無責任に感染を広げる危険で誤った人たち」の分断はより深まってしまうのです。

故に、その間にいる医療者への差別も解消されません。倫理的には許されない行為も、このような分断下でのリスクヘッジとしては誤りとは言えないからです。

唯一残っているのは、法で取り締まり、強制的にやめさせることです。こうすることで見かけ上、あからさまな差別は減るでしょう。

ただこれをすることで相互監視はより強まり、密告のような事態も起こるはずです。問題は、そのような社会を私たちが望むのかということです。

国家による一元管理が「魔女狩り」を収束させた

ある程度のリスクを引き受けながら暮らす形に生活を切り替えるのではなく、このように境界を固めたまま時間がどんどん経過すると、その先の未来は一体どうなってしまうのでしょう。

ここもダグラスの論考を借りてみます。ダグラスは“Risk and Blame”(未邦訳, Routledge)の中で、社会が大きな危機に直面すると、その段階で社会秩序の大幅な整序・組み替えが起こると論じます。

ダグラスはこれを説明するため、いくつか事例を取り上げるのですが、ここでは魔女狩りに注目します。

魔女は外見からは判別のつかない脅威です。誰かわからないからこそ、理解しがたい災厄にコミュニティが襲われたとき、その原因として魔女が告発され、裁きの対象になりました。

この魔女狩りは17世紀にピークを迎え、その後徐々に収束をしてきます。魔女狩りの終焉について19世紀の歴史家は、科学が迷信に打ち勝った結果といった考察を与えたそうです。

しかし、ダグラスは、魔女狩り収束後もヨーロッパは迷信に溢れていたため、これを人類の進歩と位置付けるには無理があると喝破します。

ダグラスの結論は次のようなものです。

複数の拮抗する力が互いに互いを攻撃し合う中、相手を陥れる手段の一つとして行われていたのが魔女の告発である。結果、その拮抗が国家による法の支配に一元化されるとともに、魔女狩りは収束していった。

つまり、水平方向で拮抗し争っていた力が、国家による上から下への法の管理に一元化されることで魔女狩りは収束したというのがダグラスの見解です。

魔女狩りの後に訪れる、光あふれるやさしい社会

このダグラスの論を、コロナに怯える私たちの社会に当てはめてみましょう。コロナの渦中にうごめく魔女は誰でしょうか。

誰が魔女狩りの対象になっているかは、告発先を見れば明らかです。

この社会における魔女はまず第一に、感染しているかもしれないのに無自覚・無責任に動き回り、感染を拡大させる人たちです。

その人たち一人一人が本当に感染を拡大させたかは関係ありません。魔女が災厄の原因だと当時の人が信じて疑わなかったように、無自覚・無責任に動き回る人が感染拡大の根源であると社会の構成員が堅く信じていれば十分です。

魔女狩りの対象はそれだけではありません。もう一つのより根源的な危険は、私たちに与えられた“自由に動きまわる力”です。私たち一人一人が内に持つ、この力こそが感染を広げる魔力であれば、その自由をふるう人々を魔女として取り締まればいい。

今、スマートフォンの位置情報を収集し、感染者との接触や、その経路を追跡する案が中国や韓国に倣う形で欧米で真剣に論じられています。欧米でそれが実行に移されれば、日本もそれに追随するでしょう。

緊急事態宣言がその補償の内容も不明確なまま、高まる市民の声に押されるように発動された現実を踏まえると、この技術も市民の高まる声で実現されるかもしれません。

加えて、そのような風潮を後押しするかのように、4月10日には、AppleとGoogleがコロナ感染者への接触警告をするサービスを開発することが発表されました。

スマートフォンを通じたありとあらゆる個人情報の収集および追跡は、これまでもこっそりやられていたかもしれません。

しかし、感染拡大防止という名目の元、その行為は後ろめたさなど一切ない、道徳的な行為として公然と行われるようになるでしょう。

「情報の匿名性は守られる」「感染拡大防止以外の目的では使わない」という約束のもと、建前上でも隠されていた私たちの生活の隅々に、眩いばかりの光が当てられます。

そのあふれる光が、感染症の脅威に動きを止める私たちに日々の行き先を教え、私たちを守ってくれるでしょう。

いや、もしかすると私たちはそれでも安心できないかもしれません。人々を危険な方向に“言葉”で先導しようとする不当な輩がいるからです。

魔女はまだ消えていませんでした。“自由に言葉を発する魔女”がいる限り、私たちの一致団結は乱され、不安な日々は続きます。

でも心配には及びません。今度はTwitter社とFacebookが「感染を拡大させかねない危険なツイート」を通報するシステムを作り、政府と協力しながら安心・安全な社会の創出に全力を注いでくれるはずです。

魔女はこうしていなくなり、新しい統治のシステムが誕生するのです。

【参照文献】

The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team

ダグラス M. 『汚穢と禁忌』(ちくま学芸文庫), 2009

Douglas. M. “Risk and Blame: Essays in Cultural Theory” Routledge,2002(1992)

【参考記事・番組】

EU to adopt unified policy on coronavirus mobile apps

NHKスペシャル 「新型コロナウイルス 瀬戸際の攻防~感染拡大阻止 最前線からの報告~」

【磯野真穂(いその・まほ)】医療人類学者

1999年、早稲田大学人間科学部スポーツ科学科卒業。オレゴン州立大学応用人類学研究科修士課程修了後、2010年、早稲田大学文学研究科博士課程後期課程修了。博士(文学)。専門は文化人類学、医療人類学。研究テーマは、リスク、不確定性、唯一性、摂取。

著書に『なぜふつうに食べられないのかーー拒食と過食の文化人類学』(春秋社)、『医療者が語る答えなき世界ーーいのちの守り人の人類学』(ちくま新書)、『ダイエット幻想ーやせること、愛されること』(ちくまプリマー新書)、『急に具合が悪くなる』(宮野真生子氏と共著、晶文社)他がある。