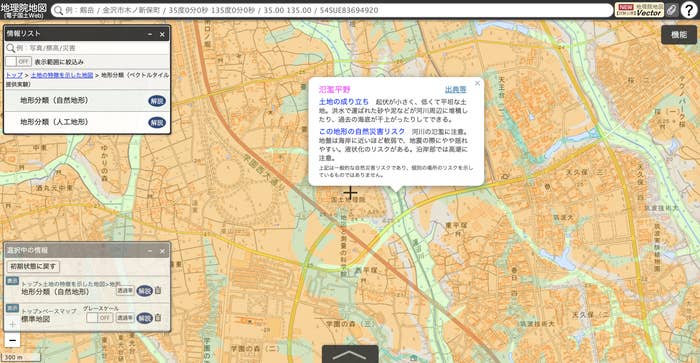

その土地が「本来持っている自然災害リスク」がわかる国土地理院のサイトがある。

「防災の日」の9月1日には、地震時に「液状化リスク」が高い土地のデータを新たに更新した。

台風や豪雨により、河川の氾濫、住宅地の浸水や土砂災害が相次いでいるいま、その活用法を紹介する。

サイト上では、地図に重ねる形で、その土地の「自然地形」「人工地形」を確認でき、クリックすると、どのような災害リスクがあるのかも表示される。

たとえば、「旧河道」はこのように解説されている。

かつて河川の流路だった場所で、周囲よりもわずかに低い土地。流路の移動によって河川から切り離されて、その後に砂や泥などで埋められてできる。

河川の氾濫によって周囲よりも長期間浸水し、水はけが悪い。地盤が軟弱で、地震の際の揺れが大きくなりやすい。液状化のリスクが大きい。

人工地形の「高い盛土地」ならこうだ。

周辺よりも約2m以上盛土した造成地。主に海水面などの水部に土砂を投入して陸地にしたり、谷のような凹地を埋め立てて造成した土地。

海や湖沼、河川を埋め立てた場所では、強い地震の際に液状化のリスクがある。山間部の谷を埋め立てた造成地では、大雨や地震により地盤崩壊のリスクがある。

まず、身の回りの確認を

国土地理院は「地形と自然災害は、密接な関係があります」と指摘。防災対策や宅地開発の計画、防災教育などに活用してほしいと呼びかけている。

「地形分類項目ごとの一般的なリスクを表示しており、個別の場所のリスクを示しているものではない」(国土地理院)ことに注意が必要だが、災害時の備えとしては有用な情報だ。

「自然地形」「人工地形」の閲覧はこちらから。全国で使えるわけではないが、順次公開地域は広がっている。スマートフォンでも見ることができる。

データは定期的に更新されている。今年9月1日には土地の液状化リスクがわかる「明治期の低湿地データ」の整備範囲が主要都市に拡大した。

「明治期に作成された地図から、河川や湿地、水田・葦の群生地などの区域を抽出したもの」だという。

地理院地図では、避難所や過去に災害が起きたエリア、「自然災害伝承碑」の位置を調べられるほか、スマホの位置情報も利用できる。ハザードマップとともに活用していきたい。

身近な防災グッズから災害時のライフハック、避難に必要なものや、被災者 / 被災地の健康・衛生対策まで。

BuzzFeed Japanでは防災に関する様々なコンテンツを発信しています。関連記事はこちらからご覧ください。