76年前のきょう、東京は雨だった。

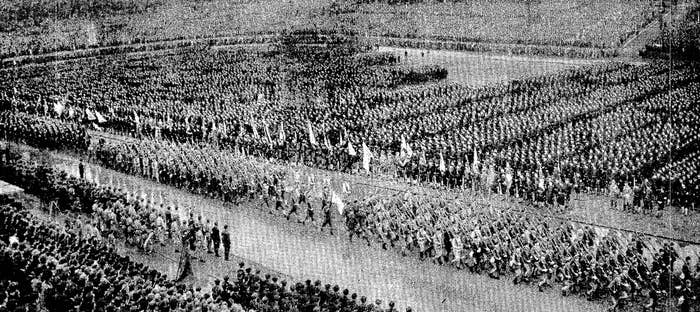

1943年10月21日。いまの新国立競技場と同じ場所にあった「明治神宮外苑競技場」で、「学徒出陣壮行会」が開かれた。

いったい、あの戦争はなんだったのかーー。壮行会で彼らを送り出し、また自らも戦争に翻弄された女性はそう、問いかける。

「ああ、もうこの人たちは帰ってこないんじゃないかな。そういう気がしていました」

そうBuzzFeed Newsの取材に語るのは、三橋とみ子さん、93歳。あの日、多くの女学生とともに、群衆の中にいた。

「男子学生たちはびしゃびしゃに濡れて、行軍をしていて。大水で、神宮外苑は水浸しですよね。そこで総理大臣が金切り声のスピーチをして……」

競技場には、関東地区の77校から数万人の学生が集まった。みな、戦地に向かうためだ。冷たい秋雨が降りしきるなか、東条英機首相はこう訓示した。

「諸君が悠久の大義に生きる、ただ一つの道なのであります」。これに対し、代表の東京帝大生は「生等もとより生還を期せず」と答えた。「われわれはもともと、生きて帰ってくるつもりはない」という意味だ。

制服姿でメインスタンドにいた三橋さんはいう。「私たちはみんな女の学生ですからね、涙流して送ったの」。彼女たちは、軍歌「海行かば」を合唱した。

出陣した学徒は計13万人とも言われている。しかし、その総数も、戦死者数も、明らかになっていない。文部省にさえ、記録が残っていなかったからだ。

戦争に向かう時代に生まれて

男子学生だけではなく、戦争に翻弄されたのは女学生もまた、同じだった。三橋さんも、そのひとりだ。

「小学校のころは、すごく不景気だったんです。それが記憶に残っている。貧乏で学校へ来られない子もいた。きょうだいの赤ちゃんを背負って学校へ来ていた友達も何人かいましたね」

1925(大正14)年、いまの千葉県茂原市に生まれた。

関東大震災後、世界的な不景気のあおりを受けた「昭和恐慌」に苦しむ日本が、満州事変を経て、ずんずんと戦争へと向かっていく時代に子ども時代を過ごした。

「6年生のころ、もうそろそろ夏休みだなと楽しみにしていたところで日中戦争がはじまって、軍馬に食べさせるための干し草を集めてくるという課題がでたんです。全部完納しましたね。やらなきゃ非国民ですから」

「それから、父親は神主だったんですが、出征する兵士たちの『武運長久』のために祝詞をあげていたのを覚えています。提灯行列もやりました。喜んでやっていましたよ。勝った、勝ったって」

まだ、自由な空気があった

教師になりたいと、千葉市にある師範学校へと進んだ。当時の女子生徒の進学率は1%に満たないほどの、狭き門。祖母の後押しがあったから、叶った道だった。

「おばあちゃんは慶応の生まれだったんですが、すごく教育熱心だったんです。『男の子は先祖代々の財産もらうからいいけれど、女子はもらえない。だから教育しなくちゃいけない』という人でした。(津田塾創始者の)津田梅子みたいでしょう」

戦争中とはいえど、その舞台は中国大陸。町のデパートには品々があふれていたし、学校では英語も教えていた。女学生にとって、戦争はまだ、身近ではなかった。

「まだ、自由な空気があったんです。教科書だけじゃ面白くないといって『シャーロック・ホームズ』を教材にしてくれた英語の先生や、ルネサンスの絵画をたくさん見せてくれた西洋史の先生もいました。授業は楽しかったですよ」

「とにかく勉強熱心だったけれど、たまの日曜日なんかには、友達とデパートめぐりをしたり、本屋さんに行ったりもしました。町には兵隊さんが休みだから遊びに来ていた。あとね、エレベーターガールのことも覚えています。綺麗な制服を着たお嬢さんたちでしたね」

馴染みの書店の近くには、女学生御用達の洋服屋もあった。ロシア人の女性がやっていて、みんなの憧れだったという。

「ノーブルさんという女の人がやっていたんです。上級生は卒業間近になると、そこでスーツを頼んで学校に赴任した。私も上級生にくっついて行ったことがありますよ。小物や生地やマネキンさんがたくさんあって……。すごーく、おしゃれで素敵なお店でした」

つらかった「東京行軍」

1941年。三橋さんが師範学校の予科に入学して1年が経ったころ、日本はアメリカに宣戦布告をした。太平洋戦争のはじまりだ。

戦時色は、一気に強まった。授業からは、英語がなくなった。食堂に集められて持ち物検査をされ、軍国主義に反するような自由な雰囲気の本は、没収された。

「あの雰囲気は、言葉ではなかなか言えないね。なんとなく締め付けられていくような……。勝つためには自分を殺して、お国のために尽くせって。学校全体がそういう風になっていくんです」

英語の代わりに導入されたのは、軍事教練だった。年配の「えらい軍人さん」が先生になり、竹槍や匍匐前進の訓練をさせられた。その極め付けは、「東京行軍」だ。

「千葉から、東京まで歩くんです。朝2時ごろ起きて、お弁当をつくって。イカの漁火を見ながら街道をずっと歩く。船橋で一度休んで、市川でちょうどお昼になる。最後は宮城(*皇居)。二重橋を拝んで、総武線で帰ったんです。宮城に行くことは夢だったから嬉しかったけれど、つらかったですよ」

「そうやって勉強の時間が少なくなっていくと、もっと授業やってくれないかなって思うようになるんです。前までは少しサボってやろうという気持ちもあったけれど、やらないと逆に、『あの先生の講義を聴きたいよね』なんて言い合ったりして。やりたい気持ちが、出てくるんですよ」

少女たちの、つかの間の幸せ

三橋さんは当時のことを「美しいものとか、きれいなものとかがなくなった、本当に干からびた生活でしたね」と、形容する。

そんな窮屈な時代にあった、わずかな楽しみ。それは甘いものだった。

「水曜日になると、おやつが出た。必ずおまんじゅうがひとつと、干菓子。それをもらうと嬉しくてね。机の引き出しの中に入れておいて、ポツリポツリと食べたの。戦時中でも不思議と、毎週出ていましたね」

「もうひとつ。私の部屋には、成田の和菓子屋さんのお嬢さんがいたんです。その人がうちに帰ると羊羹をみんなに一本ずつくれるの。羊羹なんか市販されていない、見ることもできないくらいの時代に。それを毎日少しずつ切って……。ほんとうに美味しかった。『あの人、また帰らないかな』って待ち遠しかった」

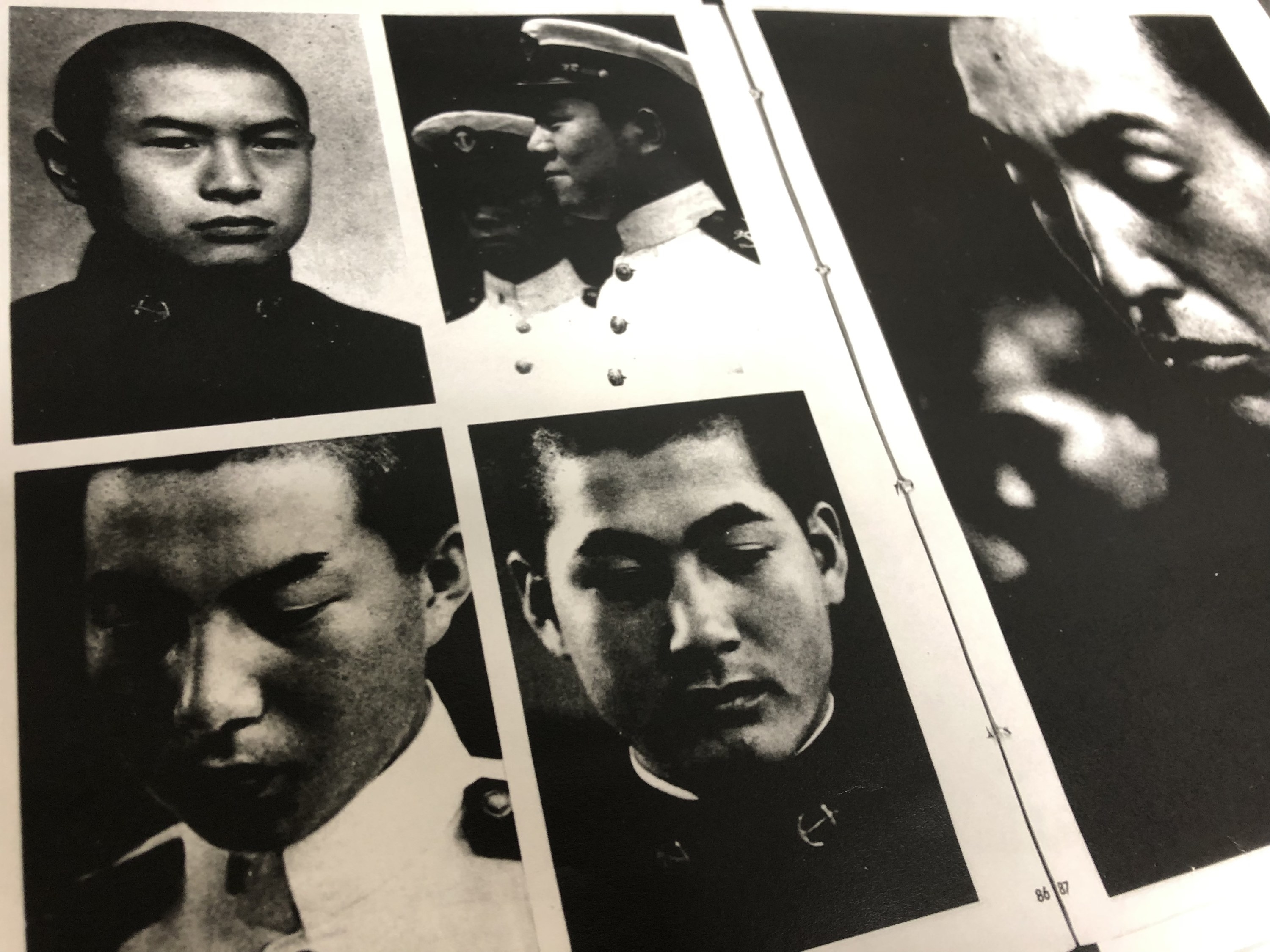

三橋さんは笑いながら、こんな“秘密”も教えてくれた。兵学校に通う青年たちをうつした写真集を、みんなで「回し読み」したのだという。

「『海軍兵学校』という、立派な本が出たんです。ある日友達が買ってきてね、素晴らしいわよなんていうから。みんなで、ずうっと回し読みしたんですよ」

海軍兵学校とは、大日本帝国海軍の士官養成を目的にした専門機関。広島県の江田島にあった。

三橋さんが手にしたものは、海軍報道部が監修し1943年7月に出されたもので、生徒たちの日常や訓練の様子を切り取った写真集だった。

「みんなの学校がないぞ」

そんな少女たちのつかの間の幸せも、長くは続かなかった。授業の時間はどんどんと少なくなり、工場や農家への勤労奉仕が増えていったからだ。

1944年も暮れの頃になると、戦況はますます悪化。作業をしている頭上には、敵機が悠々と飛ぶようになった。

「きんきらしたB29はすごく綺麗だった。高いところを飛んでいて、ああ、すごいなって。アメリカはなんでもある、大きな国。戦争して勝てるのかしら、と思ったこともありました」

「でも、ラジオから流れる軍艦マーチはものすごく勇ましかった。勝った、勝ったって言われると、みんな『やった』という気分になるんですよね」

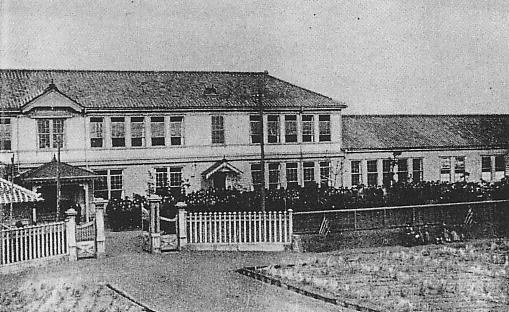

そして、1945年6月10日。27機のアメリカ軍機が、学校を襲った。

そのころ、授業は完全になくなっていた。学校の家庭科室と工作室が取り壊され、戦闘機のパーツをつくる「学校工場」になっていたからだ。

「学校工場はものすごくうるさかったですよ。生徒が3交代制で、24時間動いていたんですから。夜勤はとっても眠いんだけれども、夜食でおにぎりが出る。だから良いね、なんて言っていましたね」

「その日は昼間の担当で、ちょうど機械のスイッチを入れた時のことでした。空襲警報のあとに、いつもとは違うものすごい轟音が聞こえてきたんです。おかしいな、と感じて。退避命令が出たので大急ぎでスイッチを切って、校舎の長い廊下を突っ走って……」

運動場にある防空壕に飛び込んだ瞬間。いままでに経験したことのない爆発音が、響き渡った。壕のなかにも爆風と火の粉が舞い込み、呼吸ができないほどだった。

「みんな、だまってぶるぶるぶるぶる震えてましたよ。何秒かたったころ、ザーっと外が明るくなって先生の『みんなの学校がないぞーないぞー』っていう声が聞こえてきたから、防空壕から這い出してみたの」

「そうしたら、さっきまであった学校がね、本当に魔法にかけられたように、何にもないんです。学校の裏に走っていた京成電車の土手が、すぐそばに見えるんですよね。校舎が無くなっちゃったから」

友人は、成績表を守るために

瓦礫の山から白い煙がただよう中で、少女たちの泣き声と叫び声が入り混じっていた。

「運動場には大きな穴がいくつも空いていて、そこに友達が倒れていたんです」

顔がめちゃめちゃになってしまった人。肉がえぐられ、骨が見えてしまっていた人、肩を撃ち抜かれた人――。あたりはまるで、戦場だった。

三橋さんは、お腹をやられた人を、病院へと運び込んだ。満足な治療を受けられることはできず、彼女は、「おかあさん」とだけ言って息を引き取った。涙はなぜか、出なかった。

「戦争に、感情を奪われていたのかもしれません」

この空襲で亡くなった師範学校の生徒と教師らは、10人。仲の良かった友人も、そのひとりだった。

「彼女は美人さんで、先生になんでも言ってしまう、茶目っ気のある人気者でした。その人はね、学籍係だった。みんなの大事な成績表を守るために取りに行って、亡くなっちゃったの」

葬式のような卒業式

この空襲の2ヶ月後、日本は戦争に負けた。

戦争が終わっても、少女たちの日常は続いていった。半年後には、卒業が迫っていたのだ。

「いよいよ勉強ができるんだ、と喜んでいたけれども、授業は全然はじまらない。学校は野戦重砲連隊の兵舎跡地に移動したんですけれど、毎日のように校内整備をさせられて。合間には勤労動員の芋づくり。もういいやとずるけて、友達2〜3人と東京に映画見に行ったりなんかしたこともありました」

「勉強していないから、もう一年おいてください、と留年運動もしたんです。でも、ただでさえ教師の足りていない時代ですから。なんとか卒業してくれと、泣いて頼まれてしまったんですよね」

1946年3月。仮校舎を置いた軍隊の兵舎跡地の集会所で、卒業式が開かれた。

「空襲で亡くなった人の遺影がずっと、ステージの両側に貼られていて。みんなで『仰げば尊し』を歌ったんだけれども、涙で床がびしゃびしゃになるほど泣きました。卒業式じゃなくて、お葬式みたいな。そんな式でしたよ」

敗戦直後は「お国のために尽くしたのに」という悔しさを抱えていた、という三橋さん。誰かに問いかけるように、こうつぶやいた。

「なぜ、あの人たちは亡くなって、私たちは元気で生きてきたのか。ちょっとしたところで、違っただけなのに。あの戦争は、いったいなんだったのでしょうね。不思議です。いったい、何のための戦争だったのか……」