7月21日は参議院議員選挙の投開票日。投票率が上がらないことが懸念されているが、そんな日本を尻目に90%以上の投票率を誇る国がある。

オーストラリアだ。

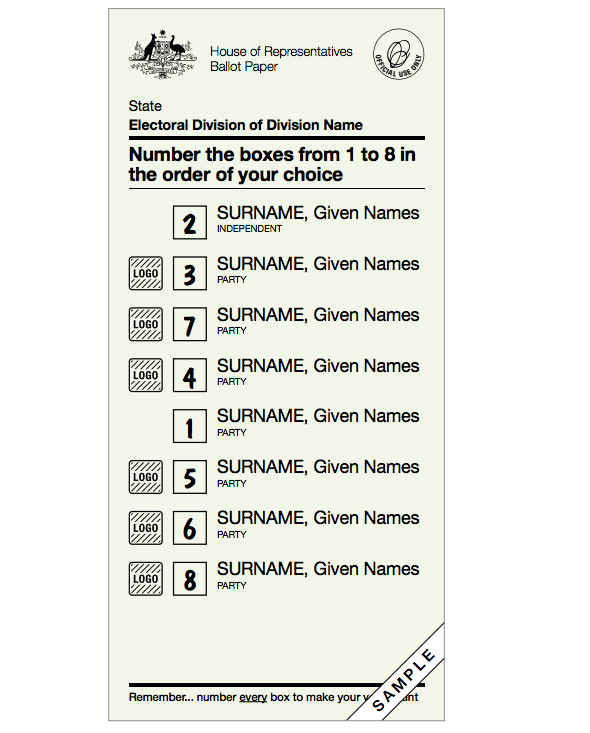

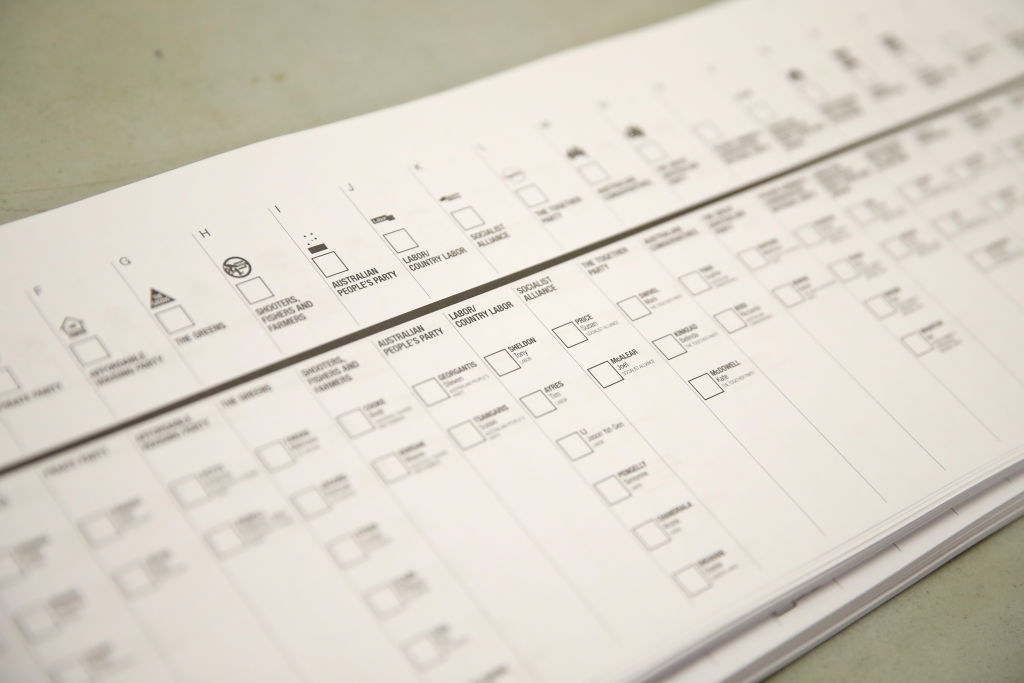

日本とは異なり、有権者が国政選挙で投票することを「義務化」しており、同国の若者は、その制度を「好意的」に受け止めているようだ。

いったいどんな制度なのか。若者たちは何を思うのか。話を聞いた。

日本の参院選における投票率に、まず目を向ける。

総務省によれば、全体の投票率は1992年以降、おおむね50%台だ。ただし、95年は有権者の半分に満たない44.52%に落ち込んだ。

直近の参院選である2016年の投票率は、54.70%。

これは、若者の投票率が低いことが影響している。30代以下は、いずれも50%を切った。10代は46.78%、20代35.60%、30代44.24%だった。

40代以降はどの世代でも50%を上回っており、若者の投票率の低さは顕著に表れた形だ。

オーストラリアでは罰金も

では、制度をオーストラリアの若者は、どう受け止めているのか。

首都・キャンベラ在住の弁護士の女性(27)は「投票は義務であるべき」と好意的に捉え、この制度に対して「文句を言っている人を見たことがない」とBuzzFeed Newsに話す。

「みんなが投票によって、国の政策や方向性に意見を投じることで、はじめて民主主義が機能すると思っています」

「もし、投票が義務ではなく、多くの人が投票しなければ、選挙結果は国民の大半が考えていることとは違った結果になると思うんです」

彼女は、上述の郵便投票など、誰もが簡単に投票しやすい環境が整っていることから「投票しないという言い訳はできないのかもしれない」という意見だ。

「オーストラリア人にとって、投票は日常の中に組み込まれた身近なものです。税金を払うのと同じように、投票も国民としての責務の一つだと思います」

投票が義務であるからこそ、責任を感じ、政治への関心が高まる。自身の生活をより良くしてもらうよう、候補者たちの公約をしっかりと読み込み、投票しているそうだ。

「投票とは、政治家の政策に責任を持つこと」

そう語る彼女は、日本の若者が置かれる状況を「若者の給料は低く、上の年代と比べて失業率も高いのではないでしょうか」と想像し、こんな思いも投げかけた。

「もし投票しなかったら、選挙結果や政治について文句を言うことはできない。政治家に、国の方向性を勝手に決められてしまうとも思います」

「投票が義務ではない日本の若者が、投票しない気持ちも分かる気がします。けれど、若者が直面する問題が選挙や政治の争点になるはずなのに、選挙に行かないのは不思議です」

「国民の意見が、選挙の結果に反映される」

シドニー在住の20歳の男性も、この制度に賛成だ。みんなが選挙に参加しなければ「民主主義は実現しない」と、さきほどの女性と同じ思いを共有している。

周囲の人々も、投票が義務であることを「好んでいる」といい、「投票することで民主主義に参加しているといった意識が生まれます」と歓迎する。

参加意識の他にも、選挙が政治や社会問題について学ぶ「良い機会」になるといい、「自分の意見を持つことにもつながる」といったメリットがあると話す。

また、投票率が高いため、国民の意見が、選挙の結果にそのまま反映されるのも良い点だとし、日本についてはこう語った。

「もし将来、日本で投票が義務化されたら、どのような結果になるのか関心があります」

日本の識者は、導入に慎重

「日本の現状を見ると、制度を導入するのはどうかなと思う」

そう慎重な姿勢を見せるのは、オーストラリア政治が専門である神奈川大学・経営学部の杉田弘也・特任教授だ。

制度には「賛成」との立場だが、こう指摘する。

「これを導入するのであれば、いろんなやり方で投票の便宜を図る必要があると思います」

日本でも郵便投票など、有権者がより簡単に投票できる環境が整備されてから、導入を検討するのが良いというのだ。続けて言う。

「組織力がある政党は、制度には乗り気にならないかもしれません。投票率が低い方が、有利な政党もあるでしょうから」

また、政治に関心が低い人がいることや、罰則についても慎重な検討が必要だと訴える。

オーストラリアでも実際、制度を「やめるべき」との声もなくはないという。

「罰金があるから投票するのはどうか、といった意見や、政治に関心がない人たちの投票で、選挙の結果が左右される可能性があるのはどうか、といった考えがあるんです」

しかし、そういった意見は少数派だという。1世紀近く続いた制度は国民の生活に根付いており、高い支持を得ている、とみる。

杉田特任教授は「自分の1票では何も変わらない」と考える日本の若者に、こんなメッセージを送った。

「政治に関心を持ち、誰に投票しようかと調べて、考えることに意味があります。1票の積み重ねで、結果が変わることもありますから。そうやって政治の過程に関わるのが大事だと思います」