政府は4月1日午前11時40分過ぎ、新元号「令和」を発表した。天皇の退位に伴う改元は憲政史上初めてとなる。新元号は5月1日より施行される。

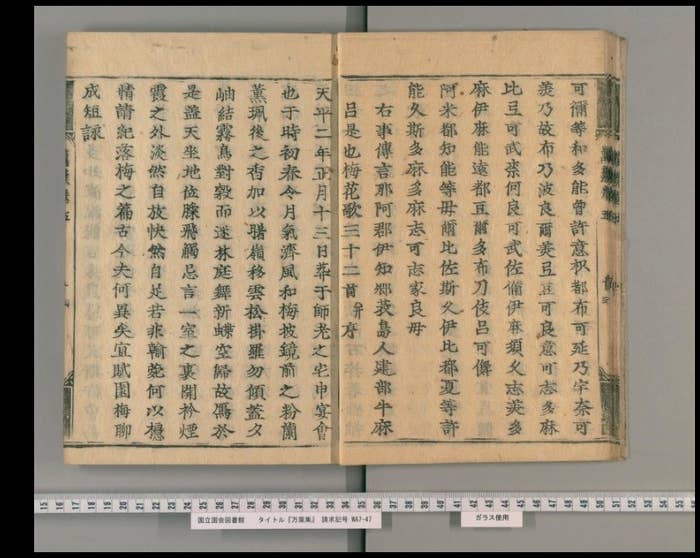

出典は『万葉集』

「令和」の出典は、現存する日本最古の歌集『万葉集』の「梅花(うめのはな)の歌」三十二首の序文が出典とされた。

天平二年正月十三日 師の老の宅に萃まりて宴会を申く。時に初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす。

『万葉集』は20巻からなる歌集で、770年ごろに成立。編者は大伴家持らとされている。

「令和」の由来となった文は、大伴家持の父・大伴旅人が、天平2(730)年の正月に開いた宴会の情景を記したもの。この宴会で、参会者たちは梅の花にまつわる32首の和歌を詠んだ。

これまでの元号は247

日本の元号は645年に「大化」が定められたのが最初。7世紀頃には元号の空白期間があったり、南北朝時代には異なる元号が並立したが、今日に至るまで1374年の間に247の元号が使われてきた。

かつては新天皇の即位時のほか、天変地異の発生、飢饉、疫病が蔓延した際にも改元がなされた。そのため、一人の天皇在位時に複数の元号が使用されることもあった。

明治以降は、天皇一代に限り元号を一つとする「一世一元の制」をとった。

これまでの出典は、全て中国の書物(漢籍)だった

歴史上、元号のはじまりは中国・前漢の武帝が「建元」という元号を定めたのが最初とされている。以来、中国の影響を受けた国々で独自の元号が使用された。

日本の元号も、出典が明らかなものに限り全て漢籍(中国の書物)を典拠としている。儒学の経典「四書五経」や歴史書など、中国の古典から引用されている。

『元号全247総覧』(山本博文編著、悟空出版)によると、これまでに引用回数が多い典籍と使用回数が多い漢字のベスト10は以下の通り。

【引用回数の多い典籍ベスト10】

- 『書経』(尚書)35回

- 『易経』(周易)27回

- 『文選』25回

- 『後漢書』24回

- 『漢書』21回

- 『晋書』16回

- 『旧唐書』16回

- 『詩経』15回

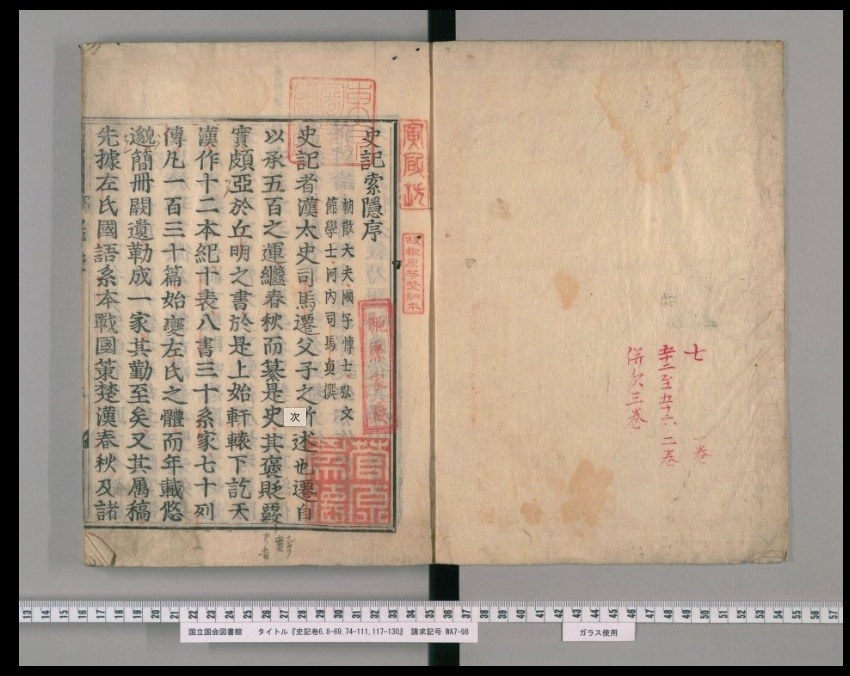

- 『史記』12回

- 『藝文類聚』9回

【使用回数の多い漢字ベスト10】

- 永 29回

- 元・天 27回

- 治 21回

- 応 20回

- 正・長・文・和 19回

- 安 17回

- 延・暦 16回

- 寛・徳・保 15回

- 承 14回

- 仁 13回

ちなみに「平成」は、「四書五経」の一つ『書経』より「地平らかに天成る」、司馬遷の歴史書『史記』より「外平らかに内成る」に由来する。

今回の改元では、政府は国書(日本の書物)の専門家にも考案を依頼していた。

朝日新聞は、菅義偉・官房長官が元号の原案として数案を選ぶ前の段階の20案程度の中にも、国書に由来する案が含まれていると報じていた。また、「安倍政権の支持基盤である保守派には、日本で記された国書に由来する元号を期待する声がある」とも伝えていた。

新元号、条件は「書きやすく読みやすい」「漢字2字」

政府発表によると、安倍晋三首相は3月14日、次の元号にふさわしい候補名の考案を専門家に委嘱した。

考案された候補名は、菅官房長官が検討・整理した上で安倍首相に報告。選定基準については、以下のとおり。

- 国民の理想としてふさわしいようなよい意味を持つものであること

- 漢字2字であること

- 書きやすいこと

- 読みやすいこと

- これまでに元号又はおくり名として用いられたものでないこと

- 俗用されているものでないこと

元号一覧

大化 645年~650年

白雉 650年~654年

(空白期間1)654年~686年

朱鳥 686年

(空白期間2)686年~701年

大宝 701年~704年

慶雲 704年~708年

和銅 708年~715年

霊亀 715年~717年

養老 717年~724年

神亀 724年~729年

天平 729年~749年

天平感宝 749年

天平勝宝 749年~757年

天平宝字 757年~765年

天平神護 765年~767年

神護景雲 767年~770年

宝亀 770年~781年

天応 781年~782年

延暦 782年~806年

大同 806年~810年

弘仁 810年~824年

天長 824年~834年

承和 834年~848年

嘉祥 848年~851年

仁寿 851年~854年

斉衡 854年~857年

天安 857年~859年

貞観 859年~877年

元慶 877年~885年

仁和 885年~889年

寛平 889年~898年

昌泰 898年~901年

延喜 901年~923年

延長 923年~931年

承平 931年~938年

天慶 938年~947年

天暦 947年~957年

天徳 957年~961年

応和 961年~964年

康保 964年~968年

安和 968年~970年

天禄 970年~974年

天延 974年~976年

貞元 976年~978年

天元 978年~983年

永観 983年~985年

寛和 985年~987年

永延 987年~989年

永祚 989年~990年

正暦 990年~995年

長徳 995年~999年

長保 999年~1004年

寛弘 1004年~1013年

長和 1013年~1017年

寛仁 1017年~1021年

治安 1021年~1024年

万寿 1024年~1028年

長元 1028年~1037年

長暦 1037年~1040年

長久 1040年~1044年

寛徳 1044年~1046年

永承 1046年~1053年

天喜 1053年~1058年

康平 1058年~1065年

治暦 1065年~1069年

延久 1069年~1074年

承保 1074年~1077年

承暦 1077年~1081年

永保 1081年~1084年

応徳 1084年~1087年

寛治 1087年~1095年

嘉保 1095年~1097年

永長 1097年

承徳 1097年~1099年

康和 1099年~1104年

長治 1104年~1106年

嘉承 1106年~1108年

天仁 1108年~1110年

天永 1110年~1113年

永久 1113年~1118年

元永 1118年~1120年

保安 1120年~1124年

天治 1124年~1126年

大治 1126年~1131年

天承 1131年~1132年

長承 1132年~1135年

保延 1135年~1141年

永治 1141年~1142年

康治 1142年~1144年

天養 1144年~1145年

久安 1145年~1151年

仁平 1151年~1154年

久寿 1154年~1156年

保元 1156年~1159年

平治 1159年~1160年

永暦 1160年~1161年

応保 1161年~1163年

長寛 1163年~1165年

永万 1165年~1166年

仁安 1166年~1169年

嘉応 1169年~1171年

承安 1171年~1175年

安元 1175年~1177年

治承 1177年~1181年

養和 1181年~1182年

寿永 1182年~1184年

元暦 1184年~1185年

文治 1185年~1190年

建久 1190年~1199年

正治 1199年~1201年

建仁 1201年~1204年

元久 1204年~1206年

建永 1206年~1207年

承元 1207年~1211年

建暦 1211年~1213年

建保 1213年~1219年

承久 1219年~1222年

貞応 1222年~1224年

元仁 1224年~1225年

嘉禄 1225年~1227年

安貞 1227年~1229年

寛喜 1229年~1232年

貞永 1232年~1233年

天福 1233年~1234年

文暦 1234年~1235年

嘉禎 1235年~1238年

暦仁 1238年~1239年

延応 1239年~1240年

仁治 1240年~1243年

寛元 1243年~1247年

宝治 1247年~1249年

建長 1249年~1256年

康元 1256年~1257年

正嘉 1257年~1259年

正元 1259年~1260年

文応 1260年~1261年

弘長 1261年~1264年

文永 1264年~1275年

建治 1275年~1278年

弘安 1278年~1288年

正応 1288年~1293年

永仁 1293年~1299年

正安 1299年~1302年

乾元 1302年~1303年

嘉元 1303年~1306年

徳治 1306年~1308年

延慶 1308年~1311年

応長 1311年~1312年

正和 1312年~1317年

文保 1317年~1319年

元応 1319年~1321年

元亨 1321年~1324年

正中 1324年~1326年

嘉暦 1326年~1329年

【南朝】

元徳 1329年~1331年

元弘 1331年~1334年

建武 1334年~1336年

延元 1336年~1340年

興国 1340年~1347年

建徳 1370年~1372年

文中 1372年~1375年

天授 1375年~1381年

弘和 1381年~1384年

元中 1384年~1392年

【北朝】

元徳 1329年~1332年

正慶 1332年~1334年

建武 1334年~1338年

暦応 1338年~1342年

康永 1342年~1345年

貞和 1345年~1350年

観応 1350年~1352年

文和 1352年~1356年

延文 1356年~1361年

康安 1361年~1362年

貞治 1362年~1368年

応安 1368年~1375年

永和 1375年~1379年

康暦 1379年~1381年

永徳 1381年~1384年

至徳 1384年~1387年

嘉慶 1387年~1389年

康応 1389年~1390年

明徳 1390年~1394年

【南北朝合一】

応永 1394年~1428年

正長 1428年~1429年

永享 1429年~1441年

嘉吉 1441年~1444年

文安 1444年~1449年

宝徳 1449年~1452年

享徳 1452年~1455年

康正 1455年~1457年

長禄 1457年~1460年

寛正 1460年~1466年

文正 1466年~1467年

応仁 1467年~1469年

文明 1469年~1487年

長享 1487年~1489年

延徳 1489年~1492年

明応 1492年~1501年

文亀 1501年~1504年

永正 1504年~1521年

大永 1521年~1528年

享禄 1528年~1532年

天文 1532年~1555年

弘治 1555年~1558年

永禄 1558年~1570年

元亀 1570年~1573年

天正 1573年~1592年

文禄 1592年~1596年

慶長 1596年~1615年

元和 1615年~1624年

寛永 1624年~1644年

正保 1644年~1648年

慶安 1648年~1652年

承応 1652年~1655年

明暦 1655年~1658年

万治 1658年~1661年

寛文 1661年~1673年

延宝 1673年~1681年

天和 1681年~1684年

貞享 1684年~1688年

元禄 1688年~1704年

宝永 1704年~1711年

正徳 1711年~1716年

享保 1716年~1736年

元文 1736年~1741年

寛保 1741年~1744年

延享 1744年~1748年

寛延 1748年~1751年

宝暦 1751年~1764年

明和 1764年~1772年

安永 1772年~1781年

天明 1781年~1789年

寛政 1789年~1801年

享和 1801年~1804年

文化 1804年~1818年

文政 1818年~1830年

天保 1830年~1844年

弘化 1844年~1848年

嘉永 1848年~1854年

安政 1854年~1860年

万延 1860年~1861年

文久 1861年~1864年

元治 1864年~1865年

慶応 1865年~1868年

明治 1868年~1912年

大正 1912年~1926年

昭和 1926年~1989年

平成 1989年~2019年(4月30日まで予定)

令和 2019年〜(予定)