9月公開予定の映画「ドリーム 私たちのアポロ計画」(原題:Hidden Figures)の邦題が「ドリーム」に変更される。配給元の20世紀フォックスが6月9日に発表した。

【タイトル変更のお知らせ】 この度『ドリーム 私たちのアポロ計画(原題『Hidden Figures』)』のタイトルを『ドリーム』に変更しましたのでご報告します。 どうぞよろしくお願い致します。

同作は、1960年代初頭、米国の宇宙開発を支えた3人の黒人女性数学者の知られざる偉業を描く物語。

当初の邦題では「アポロ計画」としていたが、映画の中で描かれているのはその前段階となる「マーキュリー計画」であることから「内容にそぐわない」「事実と異なるタイトルでは」と批判の声が上がっていた。

邦題決定直後に一度映画ファンのあいだで話題になっていたが、ポスターが発表された6月6日、SNSで再燃。BuzzFeed Newsも8日に配給元に取材し、多くの反響があった。

「映画会社側の時代感覚のなさ、観客は知らないだろうという勘違い、そして、知らない言葉はタイトルに使ってはいけないという思い込み――この3点が組み合わさって起きた事態」。こう話すのは、映画評論家の町山智浩さん。

たまむすびで紹介した『ヒドゥン・フィギュアズ』の日本公開がめでたく決まりました。邦題は『ドリーム/私たちのアポロ計画』。アポロじゃなくてマーキュリー計画の話なんですが。僕は『ロケット・ガールズ』にしてほしかったです。 https://t.co/34iciWuyFn

BuzzFeed Newsは、同作を高く評価し、日本での公開に向けて働きかけてきた町山さんに、今回の変更についての見解を聞いた。

邦題は「劇場を説得するため」

町山さんは「そもそも邦題は、観客に訴えるよりも先に劇場を説得するための要素」と意味合いを説明する。

「ドリーム」の場合、作品としての評価は高いが、日本人には身近なテーマとは言い難く、当初は日本公開は未定だった。

公開が危ぶまれた理由は主に2つ。日本で名が知られているスターが出ていないこと、米国以外では大きなヒットになっていないこと、だ。

YouTubeでこの動画を見る

英語版のトレーラー。メインキャストは3人の黒人女性だ

多くの人に劇場に足を運んでもらうためにも、親しみやすく、興味を引く邦題が必要になる。

「配給会社としては、採算をとるためにまず大切なのはスクリーン数の確保。これならお客さんを見込めると劇場に納得してもらうためには、わかりやすいテーマやキーワード、『全米No.1ヒット』などの実績があると売り込みやすい」

わかりやすさを重視する姿勢には理解を示しつつも「マーキュリー計画とアポロ計画は、まったく別のプロジェクトであり、観客に誤解を生みかねない」と指摘する。

「日本で公開する決断は素直にうれしいし応援したいが、確かに適切な邦題かというと……。とはいえ、配給会社の事情も理解できるので難しいところ」

「知らずにそのまま受け入れる時代ではない」

変更に至った理由としては、ファンからの意見を汲んだ本国からの変更要請、報道をきっかけに広がった批判への対応などが考えられるという(注:実際の経緯は、配給側に追って取材予定)。

邦題発表後、監督に直接Twitterで意見を寄せたファンもいた。

あまりにも納得いかなかったので、Hidden Figuresの監督,脚本を務めたセオドア・メルフィ氏に聞いてみたけど、「分からない、聞いてみるよ…」との回答でした………そして「直すにも遅い」と。製作陣に許可を取らずに失礼な邦題つけ… https://t.co/LEg42rM8mK

“変な邦題”は今に始まったことではないが「話題になりやすくなったのは間違いない」とも話す。

「昔と違って今は、ネットを通じて日本公開前でも情報はいくらでも得られるし、飛行機などで字幕付きでいち早く観る人も少なくない。元のタイトルや内容を知らなければ違和感を感じることもないが、もはやそういう時代ではない」

「与えられるものを受け入れるだけでなく、本国のスタッフにSNSを通じてすぐに意見を伝えられるようになったのも大きい」

恋愛要素を加えがち…他にもある危ういポイント

「僕自身は、問題視すべき邦題は他にもあると思います」。多くの映画を観てきた町山さんに、「邦題問題」として特に気になる点をあげてもらった。

まずは「過剰にスイート」。

女性についての映画の場合、やわらかい言葉や恋愛を連想させる言葉を入れがちな傾向を指す。

例としてあげるのは、1月に日本公開した「未来を花束にして」。1910年代のイギリスで女性の参政権を求めて闘った女性たちを描いた作品で、原題「Suffragette」は、まさに婦人参政権論者を指す政治的な言葉だ。

「信念を持って政治的に闘った女性たちの硬派な物語なのに、その闘争の厳しさを隠してるように思える。『女性がメインの作品だからスイートに』という考え方は短絡的では?」

次に、シリーズものであることを隠すなど「意図的に観客を混乱させるもの」。

最近では「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」の第2弾(原題はシンプルに「vol.2」)の邦題を「リミックス」としたケースをあげる。

「日本では第1弾がそこまでヒットしなかったので、続編をどう打ち出すか迷ったのだろうが、それにしても『リミックス』では普通『前作がよりよくなったもの』と捉えるはず。苦労はうかがえるが嘘はよくない」

米国内でも同じようなケースはあるという。「エイリアン」シリーズの前日譚が「Prometheus」として公開された際は「観客が誤解しかねない」と物議を醸した。

続編タイトルは「エイリアン」の名前が復活し「Alien: Covenant」に。日本では「エイリアン コヴェナント」として今年9月に公開する。

最後に「日本ではなじみのない概念や単語を過剰に避けたもの」。

最近話題を呼んだのは原題「Thor: Ragnarok」を「マイティー・ソー バトルロイヤル」としたケース。

北欧神話で語られる最終戦争「ラグナロク」を避け、「バトルロイヤル」としている。この言葉はプロレスなどの試合形式のひとつで、複数人で同時に戦い、ただ1人が勝者となるスタイルだが、現在おこなわれることは少ない。

「正直、今やプロレス用語としても一般的とは言えないですよね? ラグナロクはゲームやアニメなどでしばしば登場している言葉。観客にとってどちらが知名度があるのかは微妙では」

“よい邦題”とは何か?

では、よい邦題とはどんなものか?

町山さんは「意味がわからなくても覚えられるもの」と持論を話す。

誤解を生まないこと、嘘をつかないことは前提として「語感がよく、一度聞けば覚えられるものがいい」。「ラ・ラ・ランド」などもその類に入るだろうか。

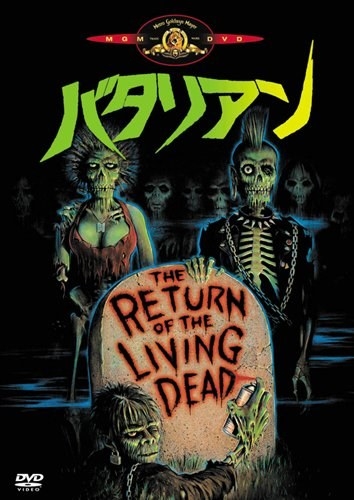

町山さんが「よい邦題」と評するのは、例えば80年代のホラー映画「バタリアン」。原題は「The Return of the Living Dead」とまったく異なる。

「何より『バタリアン』の響きが面白く、覚えやすい。意味がわからなくてもなんだろう? と興味を持てるし、実際『オバタリアン』という造語も生まれた。原題に正確ではないが、映画館に人を呼び込んだ意味で『よい邦題』」

「本当に知らない言葉を避けるなら『ジョーズ』も『エクソシスト』も変更すべきだが、どうだろうか? 知られていない言葉でも印象に残ることが大事。『よくわからないけど面白そう』と興味を持ってもらえればそれでいいと思う」