C’était l’idée d’un ami à moi, d’aller là-bas, dans la maison de James Baldwin. Il savait, pour avoir vécu à Paris, que l’ancienne demeure de Baldwin, la maison où il est mort, se trouvait près d’un élégant hôtel de la côte d’Azur. Il m’a expliqué que les deux étaient situés à Saint-Paul-de-Vence, village médiéval fortifié assez pittoresque pour mériter à lui-seul le détour. Il m'a dit que nous pouvions nous rendre à la maison de Baldwin, puis remonter à pied jusqu’au bar de l’hôtel où l’écrivain avait l’habitude de venir boire le soir. Que ce serait une expédition agréable, que je ne le regretterais pas.

Pour la première fois de ma vie, mes écrits me permettaient de gagner un peu d’argent et comme des obligations familiales et professionnelles m’avaient obligée à me rendre à Londres, j’ai décidé de prendre le train jusqu’à Nice pour retrouver cet ami. Mais je n’étais pas tranquille. Le fait d’avoir un pécule à ma disposition, aussi minuscule soit-il, était pour moi une expérience à la fois très nouvelle et bizarre. Cela faisait des années que je ne m’étais pas acheté de vêtements vraiment neufs, des années que me rendre à un distributeur pour vérifier mon solde ne s’était pas accompagné d’un sentiment de fin du monde imminente, et des années que je ne regrettais pas régulièrement d’être allée à la fac, vu qu’il devenait de plus en plus évident que je ne serais jamais capable de rembourser les emprunts contractés pour financer mes études. J’avais passé de nombreuses nuits à remâcher l’inévitable —bientôt Sallie Mae ou un quelconque autre prêteur cruel et sans visage au nom tout droit sorti d’une chanson de blues allait prendre la maison de ma mère (elle s’était portée garante pour moi) et mettre ma famille à la rue. Dans mon esprit, trois générations de progrès allaient être démolies par mon engagement futile à raconter des histoires sur les noirs dans un pays où l’histoire collective de la négritude est au mieux une notion chimérique. S’il y avait une chose que je savais sur le fait d’être noir en Amérique, c’était que rien n’était assuré, que vous ne pouviez compter sur rien et que la seule chose sûre et certaine pour la plupart d’entre nous c’était de finir sur une mort de noir. Dans mon esprit, une mort de noir était une mort lente, l’accumulation d’insultes, de blessures, d’abandons, de soins de santé de seconde zone, d’hypertension et de stress, pas de temps pour prendre soin de soi, pas de temps pour souffler et, finalement, l’inévitable, l’effacement de la mémoire. Je voulais écrire contre ça, alors j’écrivais une histoire des gens que je ne voulais pas oublier. Et j’aimais ça; rien d’autre ne comptait, parce qu’ainsi je me souvenais, je repoussais la mort.

J’étais donc à Londres lorsqu’un chèque à quatre chiffres avec un point au milieu est tombé sur mon compte en banque. Il n’était pas si gros que ça, mais à mes yeux la somme semblait énorme. Je me suis dit que quitte à dépenser de l’argent, ce que j’étais réticente à faire, voire ce qui me pétrifiait, au moins je l’assumerais davantage si je le dépensais pour James Baldwin. Après tout, mon lien avec lui tenait de la croyance implicite et vaudouesque qu’il avait été le grand prêtre chargé de ma prière d’être une personne noire qui ne voulait exister que dans les livres et par les mots. Je nourrissais cette déification depuis un stage d’édition dans un magazine, des années auparavant. Au cours de la semaine solitaire que j’avais passée dans la réserve de la rédaction à organiser les archives de 1870 à 2005, j’avais trouvé le temps de prier intensément à l’autel de Baldwin. Je lui avais demandé de m’accorder de l’endurance et suffisamment de combativité pour pouvoir sortir de cette réserve avec une confiance en moi intacte. Je lui avais dit tout ce que scandent les écrivains pour ne pas baisser les bras, que j’avais une histoire à raconter. Mais plus tard, loin de tout cela, j’avais eu l’impression qu’il me repoussait doucement—comme s’il était une maison que je devais quitter pour devenir moi-même. Au lieu de cela, j’ai passé des années à me plonger dans les livres de Sergeï Dovlatov, Vivian Gornick, Henry Dumas, Sei Shogonan, Madeline L’Engle et Octavia Butler. Baldwin n’avait pas besoin de mes prières —il recevait les louanges du monde entier.

J’aimais toujours Baldwin mais d’une manière détachée, comme toute personne qui écrit et aspire à bien écrire. Quand les gens me demandaient ce que je pensais de lui, je leur disais la vérité: que Baldwin avait préparé le terrain pour tous les essayistes américains venus après lui avec son recueil d’essais de 1955 Chronique d'un pays natal. On n’avait pas besoin de le vénérer, ou de désirer l’imiter, pour le savoir et le respecter. Et pourtant, pour moi, il y avait toujours quelque chose de légèrement rebutant chez lui —sa manière curieusement accentuée et lourde de parler dans les interviews que je regardais; ses manières hautaines et «théâtrales» dépeintes dans «Good Citizens», un essai de Joan Didion où il apparaît sous les traits du personnage blasé, au-dessus de tout, que les blancs révèrent parce qu’il arrive à garder son calme. Ce qui me décevait chez Baldwin n’était même pas de sa faute. Je n’aimais pas la façon dont de nombreux hommes qui n’avaient qu’Ali, Coltrane et Obama à la bouche le portaient aux nues sous prétexte qu’il serait l’exception littéraire noire. Je n’aimais pas l’idée que tous les essais sur la couleur de peau le citaient. Comme ils se sentaient à l’aise, comme il le décrivait lui-même, en lui parlant (et en parlant de lui) «immergés dans un bain moussant d’autosatisfaction».

James Baldwin et mon grand-père avaient quatre ans d’écart, mais Baldwin, tel qu’on me l’a enseigné, s’était échappé en France et avait évité le destin qui lui échoyait de naissance, contrairement à des millions de noirs de son âge. Il semblait plutôt facile de venir en avion depuis la France pour protester et manifester, tandis qu’il paraissait carrément infernal de vivre aux États-Unis sans possibilité de s’en échapper. Il me semblait que Baldwin avait trouvé sa place dans le monde grâce à l’écriture —et je n’étais pas bien sûre de ce que cela signifiait en termes de sa fidélité à nos affaires intérieures à nous, réduites à un morne labeur quotidien.

Aujourd’hui encore, je ne sais absolument pas pourquoi j’y suis allée. Pourquoi je suis montée dans ce TGV qui défilait devant des élevages de moutons et la campagne française, des villages de brique et des aqueducs de pierre, jusqu’à ce que les vertes collines s’effacent et cèdent la place aux hauts immeubles roses de Marseille et aux plages à l’eau bleue où des yachts et des femmes aux seins nus et à la peau tannée comme du cuir étaient échouées sur la plage.

C’est dans ce train que j’ai eu le temps de revenir sur la première fois que Baldwin s’était imposé à moi. Cela s'était produit dix ans auparavant, lorsque j’avais été acceptée comme stagiaire dans un des plus anciens magazines du pays. Je n’avais découvert l’existence de ce magazine que quelques mois auparavant. Un ami qui m’avait permis d’en emprunter un exemplaire me l’avait présenté, mais pas avant d’avoir passé presque vingt minutes à mettre en doute la qualité de mes études supérieures. Comment avais-je pu ne jamais entendre parler d’un titre aussi influent? Je me suis débarrassée de l’ami en question, mais j'ai gardé son magazine.

Pendant le trajet en train jusqu’à Manhattan le premier jour de mon stage, je ne cessais de me répéter que je n’avais vraiment aucune raison d’être nerveuse; après tout, j’avais prouvé mes compétences, non pas une fois mais à deux reprises. Comme le stage n’était pas rémunéré, j’avais été obligée de renoncer la première fois que j’avais été acceptée pour prendre un boulot d’été à la place, et j’avais postulé plus tard pour la deuxième fois. En arrivant à la rédaction du magazine, la première chose que j’ai remarquée était la blancheur futuriste et crue de l’endroit. Excepté la moquette grise et compacte, tout était brillant et immaculé.

Les bureaux des rédacteurs en chef et adjoints étaient équipés de portes en verre coulissantes, et le reste de l’étage était divisé en box séparés par des cloisons blanches pour les rédacteurs et les stagiaires. Les fenêtres donnaient sur la ville et à travers la brume laiteuse du matin, je pouvais voir le bleu cobalt d’un pont et les réservoirs d’eau qui ponctuaient certains toits. J’appréciais à leur juste valeur le cadre, la hauteur et la vue spectaculaire. Je n’avais encore jamais eu l’occasion de monter dans un gratte-ciel.

Chaque groupe de stagiaires était composé de quatre personnes; le mien comprenait aussi un étudiant fraîchement diplômé de Brown University, un auteur culinaire vaguement hippie de la côte Ouest et un élégant métis d’ascendance sud-asiatique émoulu de l’Ivy League. Nous avions passé la matinée à apprendre ce que nous aurions à faire, notamment trouver des statistiques, assister les rédacteurs pour les reportages, faire de la vérification d’informations et lire les proposition d'articles. Tout au long de la journée, de nombreux rédacteurs vinrent se présenter à nous. Dans l’après-midi, la chef de bureau apparut dans notre box et nous annonça qu’elle allait nettoyer le frigo commun et que nous pouvions prendre ce qui nous plaisait à l’intérieur. Ravis de récupérer un en-cas à l’œil, nous avons accepté son offre. Pendant que nous parcourions le couloir, le diplômé de Princeton lança en plaisantant que comme lui et moi étions les seules personnes de couleur du lieu, nous devions faire attention en nous servant qu’on ne nous prenne pas pour des voleurs. Pendant l’agitation de la journée, j’avais oublié l’ouragan Katrina, la tragédie de cette semaine-là, et quelque part j’avais aussi laissé ma couleur de peau disparaître de mes pensées, derrière mon stress et mon excitation. Et j’ai pris en pleine face le fait que les murs n’étaient pas les seules entités étrangement blanches dans ces bureaux —curieusement, les employés de la rédaction étaient aussi tous blancs.

Comme nous étions stagiaires et néophytes, nous avons passé la première semaine à apprendre à nous connaître et à découvrir les rouages du magazine. Vers la fin de ma première semaine, un rédacteur en chef prolixe m’a abordée dans le couloir. Au cours de notre conversation, il m’a informée que j’étais (presque certainement) la première personne noire à faire un stage dans cette rédaction et qu’il n’y avait jamais eu le moindre rédacteur en chef noir. J’ai répondu d’un rire mal à l’aise, tout simplement parce que je n’avais pas la moindre idée de ce que je pouvais rétorquer. J’étais trop choquée. À l’époque de mon stage, le magazine avait plus de 150 ans. C’était un vrai moment Devine qui vient dîner. Sauf qu’étant une enfant des années 1980, je n’avais jamais vu ce film en entier, je savais juste que Sidney Poitier y jouait un jeune diplômé noir qui rencontre les parents blancs de sa femme dans les années 1960.

À la fin de ma conversation avec le rédacteur en chef bavard, je suis retournée à mon bureau et j’ai décidé de ne plus y penser, tout simplement. En outre, ai-je réfléchi, il était très possible que le rédacteur en chef ait juste été étourdi. J’ai essayé de l’oublier, en vain, et j’ai fini par demander l’air de rien à un autre rédacteur si c’était vrai. Il m’a répondu qu’il lui semblait qu’il y avait eu une fille algéro-italienne, il y avait un petit paquet d’années de ça, mais il n’était pas certain qu’elle «comptait» vraiment comme une noire. Lorsque j’ai demandé comment cela pouvait être possible, on m’a répondu que l’absence de diversité était due au manque de candidatures de personnes de couleur. Aussi bizarres qu’aient été ces commentaires, ils étaient proférés dans un esprit grégaire inconscient. C’était des discussions de bureau supposées me faire sentir comme l’une des leurs, mais au lieu de me rassurer elles me donnaient l’impression d’être une absolue curiosité.

Les bons jours, être la première stagiaire noire signifiait faire mon travail avec célérité et paraître super spirituelle devant la machine à café; cela signifiait que j’ébréchais le plafond de verre qui semblait recouvrir la majeure partie du monde littéraire. Mais les mauvais jours, ma rancœur m’étouffait et je me demandais rageusement pourquoi j’avais été choisie. Atteinte de paranoïa, je me disais que je n’étais qu’un produit de la discrimination positive, tout en sachant pertinemment que ce n’était pas vrai. Je n’avais mentionné ma couleur dans aucune de mes deux candidatures et toutes deux avaient été acceptées. Quoi qu’il en soit, je ne me sentais jamais vraiment à la hauteur. Et vu que ma famille et mes amis étaient très fiers de moi, je ne me sentais pas le droit d’éclater leur bulle avec mes insécurités et mes inquiétudes.

Donc, lorsque j’ai été la seule stagiaire à qui un rédacteur en chef a demandé de faire des travaux physiques et de réorganiser tous les anciens exemplaires du magazine dans la réserve glacée et poussiéreuse, je me suis passé la rate au court-bouillon. Est-ce qu’on me demandait ça à cause de ma couleur, ou parce que c’était tout bonnement l’une des mes attributions en tant que stagiaire à tout faire? Pas moyen de le savoir. Je me trouvais davantage à mon aise avec les autres stagiaires et le personnel qui ne travaillait pas dans la branche rédactionnelle du magazine: les vigiles, les livreurs, la chef de bureau et les réceptionnistes. À eux tous ils représentaient toute la diversité des Nations unies. Avec eux, je n’avais pas à m’inquiéter qu’un mot mal prononcé ou une référence qui m’échappe ne donne une mauvaise image non seulement de moi mais aussi de toute personne noire susceptible de poser sa candidature après moi.

En 1965, James Baldwin avait été payé 350 dollars pour un essai aujourd’hui entré dans la légende.

Et je n’avais pas non plus besoin de m’en soucier dans la réserve. Je me suis rendue compte de trois choses vexantes lors de ma semaine passée au fond de cette pièce lugubre. Tout d’abord que oui, j’étais la seule stagiaire à qui on demandait de faire des travaux physiques, mais aussi que j’étais entourée des meilleurs essais américains jamais écrits depuis 150 ans, alors je les ai lus, de la première à la dernière page. Et enfin j’ai découvert que outre les archives et les magazines, la réserve contenait les anciennes fiches de facturation que les auteurs remplissaient autrefois. Entre deux archivages, je passais mon temps à faire des recherches dans ces fiches, et la plus précieuse à mes yeux était celle de Baldwin. En 1965, il avait été payé 350 dollars pour un essai aujourd’hui entré dans la légende. Le chèque avait été envoyé au bureau de son agent. La carte vaguement jaunie n’avait rien de très spectaculaire, sinon que sa banalité suggérait un genre de normalité. À mes yeux, cela faisait redescendre un grand homme sur Terre. Et à ce moment-là, la renommée de Baldwin était un cadeau. Lui était sorti de la réserve. Il avait fui avant que les mauvais traitements ne le rendent fou. Son excellence l’avait conduit au-delà du royaume des corvées manuelles. Il s’était dégagé de l’obligation d’être traité comme une personne sans valeur, ou qui la mettait en doute. Et mieux encore, Baldwin était si bon qu’ils voulaient préserver son souvenir. Baldwin a rejoint le panthéon des noirs appartenant à cette génération formatrice des combattants pour les droits civiques, et moi j’ai regardé cette fiche chaque jour de la semaine passée dans la réserve.

Qu’est-ce qui nous pousse à nous enfuir? Ou à rechercher une vie loin de la nôtre? Si le terme «réfugiés noirs» s’applique spécifiquement aux femmes et hommes noirs qui se réfugièrent dans les bateaux de l’armée britannique en 1812 et furent ensuite rendus à la liberté en Nouvelle-Écosse et à Trinidad, est-ce que nombre d’entre nous ne se sentent pas comme des réfugiés noirs? Baldwin qualifiait ces sensations, ce sentiment de déplacement et de perte qui tracasse tant de noirs américains, de questions «lourdes» —et lourdes, elles le sont, en effet. Au début des années 1950, après avoir été tabassé et harcelé par le FBI, James Baldwin se rendit compte que s’il «aimait» son pays, il «ne pouvait pas le respecter.» Il écrivit qu’il ne «pouvait pas, sur [s]on âme, être réconcilié avec [s]on pays tel qu’il était». S’il voulait survivre, il lui faudrait trouver un moyen d’en sortir. Dans le train qui me conduisait à la maison de Baldwin, j’ai de nouveau réfléchi à cette génération ancienne et au fossé apparemment profond entre Baldwin et mon grand-père. Ils avaient très peu en commun, excepté le fait qu’ils étaient de la même époque, de la même couleur et qu’ils étaient deux hommes courageux, ce qui dans l’Amérique noire veut dire beaucoup. Tandis que Baldwin a passé sa vie à écrire contre un canon et à écrire de façon à s’inscrire dans ce canon, homme noir gravant lui-même la légende homérique de sa vie, mon grand-père voulait seulement vivre dignement.

Cela a dû être difficile, alors, de mourir comme l’a fait mon grand-père. J’imagine que ce n’était pas la fin qu’il avait imaginée lorsqu’il a quitté la Louisiane pour s’installer à Watts—dans une petite maison blanche près de la 99e rue et de Success Avenue. Après sa mort, je suis retournée dans la maison de Watts où il avait été forcé de revenir, sur la paille et chassé de chez lui après un incendie, et j’ai rassemblé ce à quoi se résumaient presque 90 années d’une vie noire en Amérique: un avis signalant que l’assurance incendie de sa maison ne s’appliquerait pas, deux bols en argile vernissée et son marteau (il était charpentier). Mon grand-père avait travaillé dur et n’avait presque rien gagné. J’ai pris une photo du mur qu’il avait construit lors du premier mois qu’il avait passé à Los Angeles. Ce mur était vieux, fissuré, ébréché, pas beau du tout, mais à l’époque je n’avais pas de meilleure preuve du passage de mon grand-père. Et tandis que j’éparpillais ses cendres près du champ de course de Hollywood Park, parce qu’il adorait les chevaux et qu’il était toujours resté, au fond, un gars de la campagne, je me suis rendue compte que tout mon héritage se réduisait à cette poussière entre mes mains. J’ai porté en moi jusqu’à récemment ce souvenir et son exigence d’optimisme, comme une amulette privée de son pouvoir, parce que je n’avais pas la moindre idée de quoi faire avec. Ce que Baldwin comprenait, et sur quoi mon grand-père préférait ne pas trop se focaliser, c’était qu’être noir en Amérique c’est voir son exigence de dignité être en totale contradiction avec l’hymne national.

De l’extérieur, la maison de Baldwin semble aérienne. L’air salé de la Méditerranée est comme un délicat rideau de gaze posé sur la chaleur et l’horizon, et le jardin sec et escarpé hérissé de hauts cyprès s’étire dans toutes les directions. Je m’étais préparée à ce jour en regardant des vidéos de lui dans ses jardins. J’avais lu des textes sur les fresques médiévales qui ornaient autrefois la salle à manger. J’imaginais les dîners qu’il avait organisés pour Joséphine Baker et Beauford Delaney sous un treillis de vignes grimpantes et de tonnelles. J’imaginais une maison pleine de livres et de vie.

Vues de la maison de James Baldwin dans le sud de la France

Je suis retombée amoureuse de Baldwin en France. J’y ai découvert qu’il n’avait pas été poussé à s’y installer par quelque admiration vaine et candide pour l’Europe. Comme il l’a dit un jour dans une interview: «Si j’avais 24 ans aujourd’hui, je ne sais pas si —ni où— je partirais. Je ne sais pas si j’irais en France, ou peut-être en Afrique. Il faut se rappeler que lorsque j’avais 24 ans, l’Afrique n’était pas une option, à l’exception du Libéria. Mais de nos jours, un gamin… Il s’est passé quelque chose que personne n’a vraiment remarqué, voyez-vous, quelque chose d’essentiel pourtant: l’Europe a cessé d’être un cadre de référence, un porte-étendard, le modèle classique de la littérature et de la civilisation. Ce n’est plus le mètre-étalon. Le monde s’est pourvu d’autres standards.»

Si Baldwin a quitté les États-Unis, c’est, comme pour tous ceux qui émigrent, d’abord parce que n’importe quel ailleurs paraît mieux que chez soi. Cet homosexuel épris de liberté, qui chérissait ses frères et sœurs —biologiques comme métaphoriques— ne les a jamais quittés. En France, j’ai compris que Baldwin n’avait pas mené grand train. Il avait plutôt vécu l’existence d’un homme qui voulait voyager, bâtir sa propre succession et écrire comme un étranger, isolé. Il s’était préservé.

Si Baldwin a quitté les États-Unis, c’est, comme pour tous ceux qui émigrent, d’abord parce que n’importe quel ailleurs paraît mieux que chez soi.

Des décennies après sa mort en 1987, les vestiges dénichés dans la maison de Baldwin m’ont rappelé ce que nous avions trouvé dans les décombres de celle de mon grand-père après qu’elle avait brûlé. Des enveloppes poussiéreuses éparpillées dans des pièces aux portes dégondées et aux fenêtres depuis longtemps sans carreaux, dont les entrées avaient été condamnées pour empêcher les intrus comme nous d’y pénétrer. Chacune d’entre elles avait pourtant été forcée par des amateurs de bière. Dans la maison de Baldwin, les canettes jetées ça et là étaient au moins aussi récentes que les affiches collées par la société de démolition chargée de faire disparaître la bâtisse. Pour qu’il ne reste plus rien. Plus aucun souvenir du passé. Dans les deux maisons, plus rien n’indiquait qu’un grand homme avait vécu entre ces murs.

James Baldwin y avait passé plus de 25 ans et tout ce qu’il en restait, c’était une demi-douzaine de tasses de thé roses et leurs soucoupes turquoises ensevelies à l’arrière de la maison, une fresque écaillée sur un mur décrépi et des orangers lourds de fruits à l’amertume acide. Si, de nos jours, le nom de Baldwin revient plus souvent que les Faulkner, Whitman et autres Thoreau, reste que leurs maisons à eux sont ouvertes au public, libre d’imaginer comment cette géographie les a façonnés et notre vocabulaire collectif avec. D’ici l’année prochaine, la demeure de Baldwin ne sera plus qu’un souvenir acquis à ceux qui connaissaient son existence.

J’ignore s’il me sera donné de revoir sa maison un jour. Si je pourrai de nouveau cueillir ses oranges amères et me demander si elles l’étaient déjà autant lorsqu’il vivait là. Ce que je sais, c’est que Baldwin est mort comme un noir.

À mon retour aux États-Unis, j’ai commencé à envoyer des mails un peu curieux et désespérés aux gens qui l’ont connu, qui disaient:

J’ai passé ces deux derniers jours à chercher frénétiquement toute trace de l’existence de Baldwin dans cette maison. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûre de ce que je cherche, mais quand j’ai gravi cette petite colline escarpée, passé les orangers et les cyprès pour rejoindre la route principale et que je me suis retournée pour regarder sa maison, j’ai senti qu’il fallait que je contacte les gens qui l’ont connu pour qu’ils me racontent sa vie dans cette bâtisse. Il ne reste plus grand-chose de la propriété, qui est en train d’être démolie, pourtant j’ai l’impression qu’elle, et lui, ont imprégné les lieux durablement.

Baldwin a écrit un jour: «La vie est tragique simplement parce que la Terre tourne et que le soleil se lève et se couche inexorablement et parce que le jour viendra pour chacun d’entre nous où le soleil descendra pour la dernière fois. Peut-être l’origine de toutes les difficultés humaines se trouve-t-elle dans notre propension à sacrifier toute la beauté de nos vies, à nous emprisonner au milieu des totems, tabous, croix, sacrifices du sang, clochers, mosquées, races, armées, drapeaux, nations, afin de nier que la mort existe, ce qui est précisément notre unique certitude. Il me semble à moi que nous devrions nous féliciter de l’existence de la mort – nous décider à gagner notre mort en faisant passionnément face aux mystères de la vie. Nous sommes responsables envers la vie. Elle est le point lumineux dans toutes ces terrifiantes ténèbres desquelles nous sommes issus et auxquelles nous retournerons.» [NdT: dans La prochaine fois, le feu, traduction de Michel Sciama, Gallimard, 1966]

J’ai envoyé ces messages —desquels émane l’impuissance que je ressentais alors— parce que je voulais sauver ce bâtiment. Je ne voulais pas qu’il disparaisse, et Baldwin avec, dans ces terrifiantes ténèbres. Parce que je craignais que personne d’autre ne puisse jamais voir la cuisine arc-en-ciel —évier orange et étagères violettes— de l'annexe. Je voulais que d’autres se demandent ce qu’il pouvait bien manger dans cette cuisine, qui profitait de cette annexe, qui il aimait, si cet amour lui semblait libre dans cette pièce, dans cette maison où deux hommes pouvaient s’enlacer à l’abri des regards, derrière les remparts de ce chez lui dans un autre pays. Je voulais que d’autres comprennent cet intime langage noir que l’on trouve dans l’une des dernières conversations entre Baldwin et son frère David. Frêle, malade, porté jusqu’à son lit de mort dans les bras de ce dernier, Baldwin devait être à un océan de se demander ce que le reste du monde pouvait bien penser de lui. À cet instant, ce n’est pas aux poètes français qu’il fit référence, ni aux cathédrales de son génie —il revint plutôt à une chanson populaire. Il aimait la musique, et dit à son frère: Ce qu’ils disent est donc vrai — C’est mon frère, c’est pas un fardeau.

Il n’y a pas grand mystère quant à la raison pour laquelle la maison de Baldwin n’est pas traitée comme celle d’Anna et Sigmund Freud à Londres, ni reconstruite d’après plans comme celle de Dante Alighieri à Florence. «On a perdu la maison parce qu’il n’y avait soi-disant aucun moyen de prouver qu’elle lui appartenait», m’a expliqué sa nièce Kali-Ma Morrison avec une pointe d’irritation. «Des gens ont contesté son droit à la propriété jusqu’en cassation, et après nous être battus pendant dix ans pour le conserver, on a perdu.»

Pendant des mois, j’avais cherché à en savoir plus sur ces femmes presque mythiques qui ont traversé la vie et l’œuvre de Baldwin, ces sœurs et nièces chargées d’être les dépositaires de cet héritage. J’étais curieuse, aussi, car aux petites heures étranges où les boulangeries ouvrent à peine et où la brume se lève enfin sur les montagnes, je me suis retrouvée dans un village du Sud de la France à écouter James Baldwin défendre notre futur de femmes noires dans une émission du Dick Cavett Show diffusée en 1968. Mon Dieu, comme j’ai aimé son exaspération et sa colère alors qu’il assenait, en prime time à la télévision: «J’ignore si le lobby de l’immobilier a quelque chose contre les noirs, en revanche, je sais qu’il m’empêche de sortir du ghetto. J’ignore si le rectorat a quelque chose contre les noirs, en revanche, je connais les manuels qu’on donne à mes enfants et les écoles qu’on doit fréquenter. Les voilà, les preuves. Et vous voudriez que moi, je prouve ma confiance —risquant non seulement ma vie, mais celle de ma femme, de ma sœur, de mes enfants— au nom d’un idéalisme dont on m’assure qu’il existe bel et bien en Amérique, sans que je l’aie jamais vu?» En 1968, Baldwin s’interrogeait déjà: «Qu’est-ce qu’un mouvement, si nous n’y adhérons pas tous? Qu’est-ce qu’un dialogue sur les noirs, s’il divise nos intérêts?»

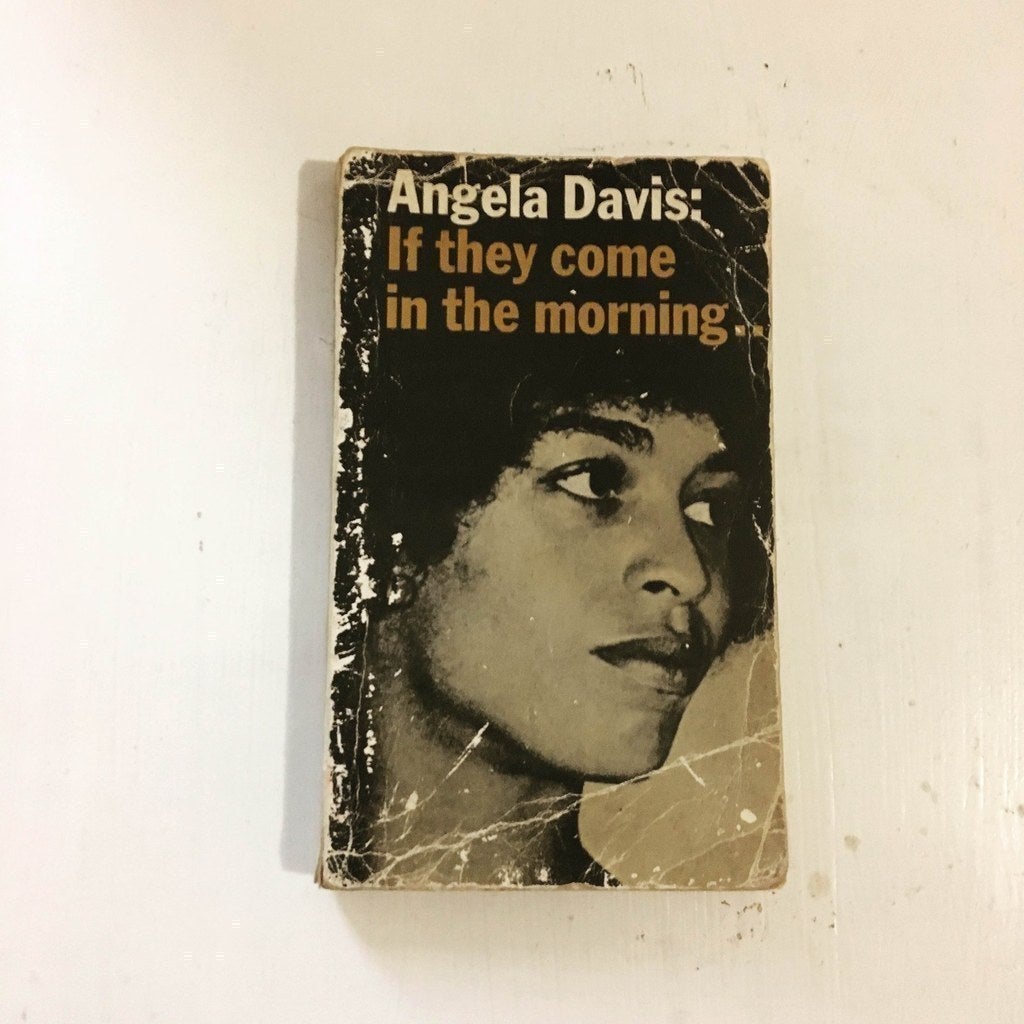

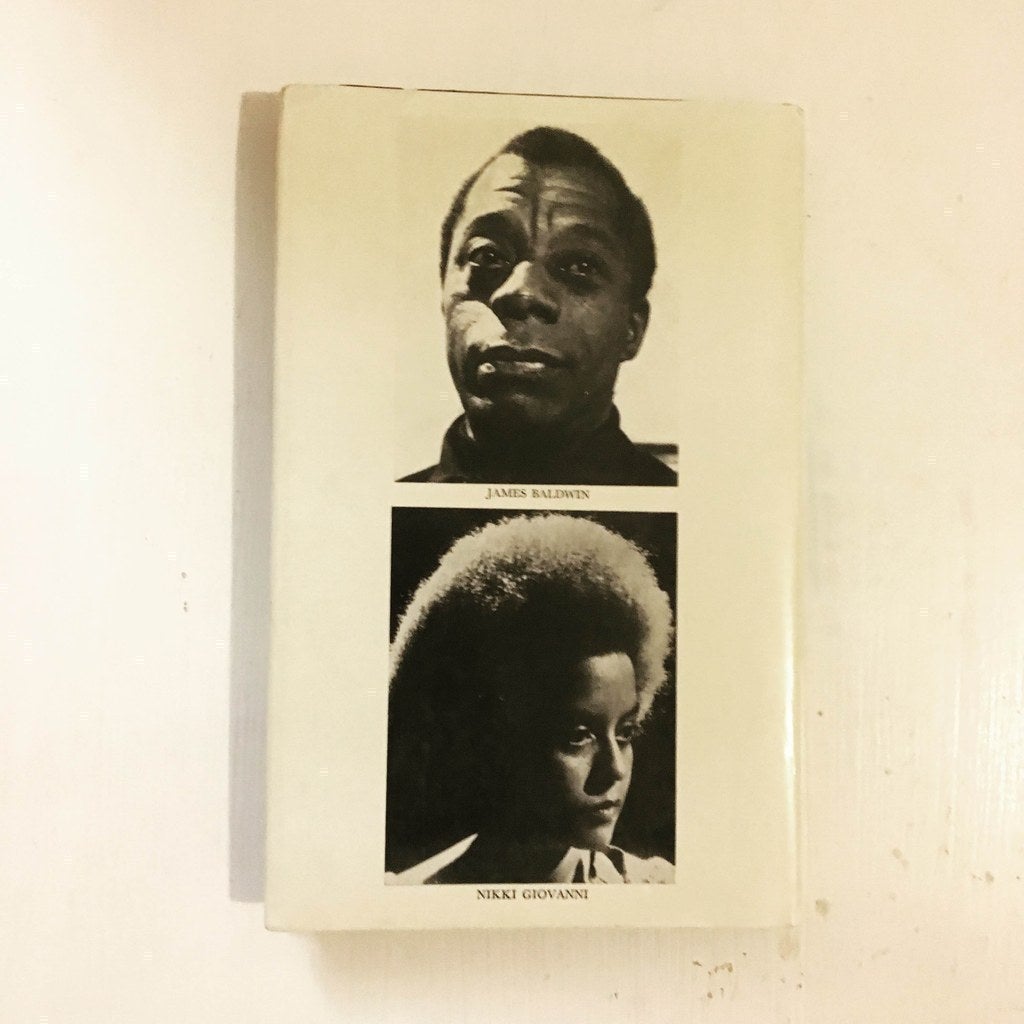

Kali-Ma, sa nièce, approche la trentaine. Artiste visuelle et poétesse, elle ressemble, malgré ses tatouages et ses piercings, aux jeunes femmes des premières photographies sur plaque d’étain —patientes, intemporelles et d’une beauté aussi timide qu’envoûtante. C’est sa grand-mère Gloria, la sœur de James Baldwin, qui gère la succession de son frère. Son autre aïeule est Toni Morrison. Kali-Ma me tend une tasse de thé vert, se penche pour caresser le chat qui lui griffe les chevilles pour réclamer un peu d’attention, avant de se diriger vers une bibliothèque lourde de livres et d’en tirer quelques-unes des affaires de son oncle retrouvées à Saint-Paul-de-Vence. Elle me tend un exemplaire usé de son Dialogue avec Nikki Giovanni, des numéros du magazine Freedomways (avec Lorraine Hansberry en ouverture), ainsi qu’une petite plaque de laiton (gravée en français) pour son engagement en faveur des droits de l’Homme.

Nous restons toutes deux silencieuses. Je caresse l’ange de style sévère qui orne le prix, avant qu’elle ne hausse les épaules en disant: «Je sais que je devrais sans doute ranger ces choses-là dans un coffre ou les faire plastifier, mais j’aime bien les avoir là, près de moi, mêlées aux autres livres. Vivantes.» Je suis venue chez elle pour photographier la machine à écrire de Baldwin —c'est ce que je lui ai dit. Mais je crois que j’avais aussi envie de rencontrer la chair de sa chair. De voir qu’il était vraiment l’un des leurs, leur oncle Jimmy. Car s’il était l’un des leurs, en toute logique, il était aussi l’un des nôtres.

Objets ayant appartenu à James Baldwin

La famille de Baldwin a des manières et une sophistication d’antan. Ils vous proposent trois sortes de thés différentes, vous offrent du whisky et un peu de leur temps. Ils sont patients et généreux. Ils ne m’ont jamais vraiment posé de questions. Ils tolèrent mon désir de mettre la main sur la discrète bibliographie que Baldwin a laissée derrière lui, dans ses notes, ses rencontres et les petits riens de sa vie. Des annotations, croyais-je, qui une fois rassemblées raconteraient l’histoire secrète de ses batailles et de son isolement en tant qu’homosexuel noir né dans la misère, aîné d’une fratrie nombreuse (neuf enfants), et singulièrement riche, pourtant, un homme agile de corps et d’esprit, au regard pénétrant.

Au XXIe siècle, l’histoire des noirs doit déjouer toute simplification excessive. Ce que j’ai fini par réaliser, mais un peu tard, c’est que je m’en étais remise à une série d’abstractions pour tenter de comprendre Baldwin; des abstractions qui reposent sur les interprétations d’inconnus, d’étrangers et de gardiens du temple. Jamais, dans leur récit, ils ne m’ont raconté comment Baldwin avait senti qu’il pouvait faire la paix avec son vieil ami Richard Wright, mais seulement après avoir vidé une grosse bouteille de gnôle et passé la nuit à discuter dans son jardin de Saint-Paul. Jamais ils ne m’ont raconté l’amour que Baldwin portait à ses disques —de ses negro spirituals à Bessie Smith. Ou comment il avait rencontré le procureur général Robert F. Kennedy, pressant le gouvernement d’expliquer son indifférence à l’égard du mouvement des droits civiques. Personne ne m’avait jamais suggéré d’étudier tout ce qu’il y avait de Harlem dans la manière dont il faisait tenir une cigarette entre ses lèvres, entre le blues intense d’un Blood et le cool de la 125e rue.

Jamais ils ne m’ont raconté l’amour que Baldwin portait à ses disques —de ses negro spirituals à Bessie Smith.

«Le triomphe américain —sous lequel a toujours transparu le drame américain— a été d’amener les noirs à se mépriser eux-mêmes», écrit-il dans une lettre ouverte à Angela Davis publiée en avant-propos de son livre S’ils frappent à l’aube… Signant Frère Jimmy, il s’y adresse à Sœur Angela. Quand j’étais plus jeune, la façon dont Baldwin expliquait la situation des «noirs» par rapport aux autres m’a fait douter de son dévouement. Mais en tenant son exemplaire du livre d’Angela Davis et en relisant ces mots, il m’a paru évident que l’Amérique n’avait jamais triomphé de James Baldwin.

Un après-midi, Trevor Baldwin, le fils de Wilmer «Lover» Baldwin (le plus jeune frère du neveu auquel s’adresse l’écrivain dans Lettre à mon neveu), m’a raconté l’époque où son «oncle Jimmy» revenait passer quelques jours aux États-Unis, dans la maison qu’il avait achetée pour sa mère, sur la 71e rue. Trevor est un homme franc et pragmatique, diplômé de l’université Morehouse; un homme de Harlem. Il se rappelle ce que son père et lui admiraient le plus chez son oncle Jimmy.

«Il marchait avec une certaine virilité. C’était facile de voir qu’il était homo, mais [il] marchait en bombant le torse et il avait la langue bien pendue.»

«Vous voulez dire qu’il était orgueilleux?», demandé-je.

«Oui! Il a dû partir en Europe parce qu’il craignait de finir par tuer quelqu’un.»

Trevor savait immanquablement quand tonton Jimmy était de retour, car la maison de sa grand-mère grouillait tout à coup de visiteurs. «Oncle Jimmy», se rappelle-t-il en riant, «lui amenait tout le monde, même Maya (Angelou) et Toni, et lui disait “Je sais que tu n’as pas besoin de ça, mais j’ai une autre sœur. Te voilà avec une nouvelle fille.”»

«C’était l’homme de la maison, notre patriarche à tous.»

Cette image à la fois avant-gardiste et conventionnelle de Baldwin me plaît, mais j’aime aussi quand Kali-Ma frémit lorsque je lui demande si son oncle était un patriarche. Pour ses sœurs? Pour sa mère? Non, dit-elle.

Elle cherche le mot qui décrirait le mieux ce qu’il était. J’essaie de l’aider. Même notre métier d’auteure ne nous aide pas à trouver un qualificatif pour cet homme qui encouragea ses sœurs adoptives à écrire leur histoire, puis soutint plus tard leurs projets de façon de plus pragmatique; qui eut des amis proches, de toutes professions, dans plusieurs pays; et qui donna à son frère ainsi qu’à ses neveux une rare et impérissable leçon de courage —qu’il faut être brillant et solide pour être soi-même. Qu’il faut des tasses roses et des machines à écrire marron. Baldwin seul a décidé ce qui faisait de lui un grand écrivain. Il s’est aussi assuré que son succès ne dépendrait pas de ses silences. Il nous a appris à tous que le plus grand des arts nègres exige qu’on ne «rejette pas la vie, l’être humain, ou que l’on nie sa beauté» ni notre pouvoir. Certains trouveront cela orgueilleux, mais n’est-ce pas ce que tout bon guerrier a toujours entrepris: vénérer, sauvegarder et célébrer ce que nous sommes entre chaque bataille? N’est-ce pas notre véritable héritage?

J’ai passé des mois à ressasser une histoire que m’a racontée Eliza Mills, la petite-fille de l’ancien agent de Baldwin, après qu’elle a su pour mon voyage en France. «James Baldwin jouait souvent à la balle au prisonnier avec mon père et ses amis. Il restait debout toute la nuit et se couchait à l’heure où mon père et sa sœur partaient à l’école. Mon grand-père l’a aidé à vendre quelques-uns de ses livres, qu’il relisait et éditait. Je crois qu’il écrivait La prochaine fois, le feu quand il vivait là-bas. J’ai vu une ou deux notes qu’il avait envoyées à mon grand-père dans un livre qu’il a laissé chez eux.»

Estomaquée, je lui ai demandé si elle me menait en bateau.

«Non, c’est vrai», a-t-elle répondu, étonnée de mon scepticisme. «Une petite inscription de toutes les couleurs écrite à moitié en français.»

La semaine dernière, après avoir photographié sa machine à écrire marron, j’ai écrit le mot «joie» que j’ai souligné trois fois, comme s’il s’agissait d’une obligation, d’une tâche, de quelque chose qu’il me fallait trouver, voire pour laquelle je devais me battre. Si j’ai fait ça, c’est que l’histoire la plus intime, la plus ténébreuse n’est-elle pas celle qui reflète le mieux ce que nous sommes, tant dans notre désespoir que dans notre joie? Dans ton encre de toutes les couleurs et tes nuits sans sommeil, dans tes revendications et dans tes nièces et neveux qui t’aiment comme un dieu noir. Je te trouverai —dans la ferveur typique de notre peuple, dans notre verve et notre esprit, dans la manière que tu avais de t’avachir et de croiser les jambes en t’asseyant, dans leurs manières de te comprendre de travers tandis que nous saurons toujours qui tu es, dans ce que nous raccourcirons de l’histoire pour la changer à jamais.

Parce que je raconte tout ceci, que je l’écris ici, je trouve le temps d’envisager la mémoire et la mort autrement. Je les expose à la lumière, les examine, les inspecte, car elles ne sont pas comme je le voudrais. Sur cette colline, à Saint-Paul-de-Vence, j’ai voulu changer le cours du destin et préserver les choses. Mais pour quelle raison? Il n’avait pas besoin de moi; Baldwin semblait s’être préparé à sa mort de noir, à sa mortalité —mieux, à son immortalité. Il les a toutes vaincues car il a tout écrit —sur une page et dans ses gestes gracieux.

Ainsi demeure son souvenir. Dans le parfum de la lavande sauvage comme celle qui pousse dans son jardin; dans la bouche de la nouvelle génération qui s’est sentie tenue de défiler dans les rues de Harlem, Ferguson et Baltimore. Baldwin savait qu’il ne laissait aucun faux héritier mais des prétendants, et c’est pourquoi il est en chacun de nous. Alors, quand on me parlera de James Baldwin, désormais je répondrai: C’est mon frère, c’est pas un fardeau.

Traduit par Nora Bouazzouni et Bérengère Viennot