「社会問題によって生じた、ひずみによって発生したように思えてなりません」

乗客、乗員15人が死亡したスキーバス事故で亡くなった阿部真理絵さんの通夜後、父親が読み上げたコメントが話題になっている。NHKなどが報道した。

「今回の事故については、憤りを禁じ得ません。多くの報道を見ていると、今の日本が抱える、偏った労働力の不足や、過度な利益の追求、安全の軽視など、社会問題によって生じた、ひずみによって発生したように思えてなりません。今回の事故については、警察によって原因と責任の追及がなされ、また、行政による旅行業者の問題の洗い出しや、改善が行われることを期待しておりますが、すぐによくなるものではないと思っております。きょうも多くの若者がバスツアーに出かけているでしょう。ぜひ、自分の身は自分で守るということを考えてください。優先順位を間違えないこと、安全は『マスト項目』であり、費用削減は『ウォント項目』であることを冷静に考えてほしいと思います」

悲しみが繰り返されぬよう、悲しみをこらえて静かに指摘した社会の「ひずみ」。それは、どこから生まれているのか。

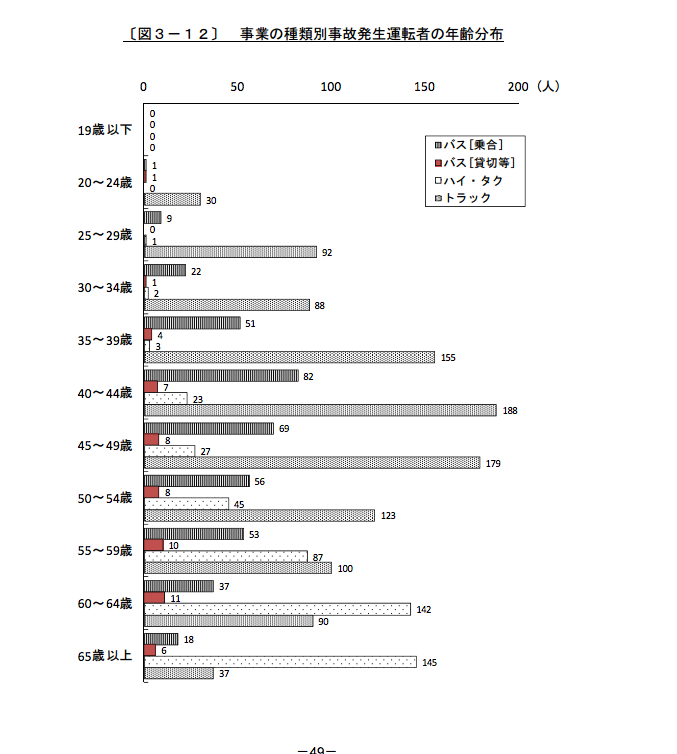

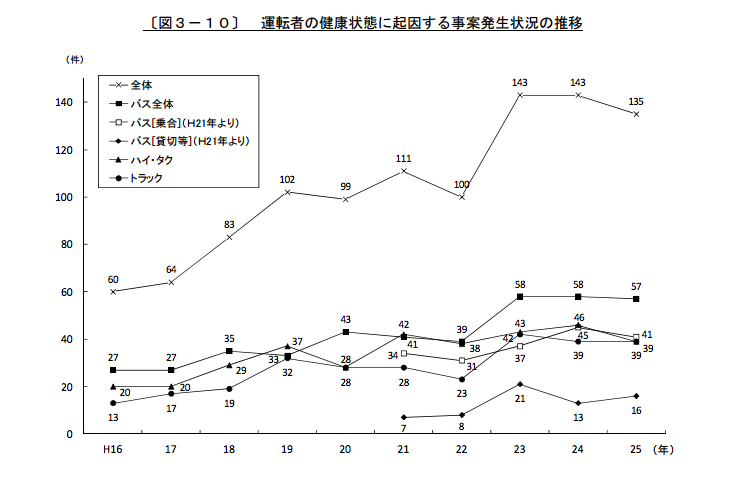

乗務員に原因がある事故を分析したデータの中に、事故を起こした運転手の年齢分布があった。貸切バスの運転手に注目すると、この年は50歳代以降に事故を起こした運転手が多いことがわかる。「近年の傾向として、運転手の高齢化が問題になっている」。国交省安全政策課の担当者は、BuzzFeed Newsにそう語った。健康状態に起因する事故数は大幅に増えており、高齢化と激務が影響しているとみられる。

「増加」していない貸切バスの事故

国交省によると、今回事故を起こした貸切バスの事故は2000年代以降、緩やかに減少を続け、2009年以降は微増微減を繰り返し、ほぼ横ばいとなっている。死亡事故件数も年によって大きな差はなく横ばいとなっている。

大きな事故が発生するリスク

一方で、事故による死者数は、件数とは関係なく、跳ね上がることがある。2012年(グラフではH24)には7人が死亡した関越道高速ツアーバス事故があり、重傷者数も跳ね上がった。

全体の傾向とは関係なく、大規模な事故が起こるリスクを持っている。これが貸切バス事故の特徴と言える。

国交省安全政策課の担当者は「貸切バスは一件、一件が重大な事故につながりかねない。運転手の高齢化による問題が発生していることは把握しており、対策に取り組むことになる」と話している。