「街の復興はとても大切なことです。でも沢山の人達の命が今もここにある事を忘れないでください。死んだら終わりですか?」

宮城県沿岸部にある名取市閖上地区の一角、慰霊碑の隣に置かれた机がある。どこの中学校にもあるような普通の机に、こんなメッセージが書かれている。

「あの日 大勢の人達が津波から逃れる為、この閖中を目指して走りました。

街の復興はとても大切な事です。でも沢山の人達の命が今もここにある事を忘れないでください。

死んだら終わりですか?

生き残った私達に出来る事を考えます」

メッセージは何度も何度も、黒のマジックで上書きされている。

この言葉を書いた、丹野祐子さんは当時、閖上中学校1年生だった息子公太さんを東日本大震災の津波で亡くした。閖上地区は震災時に約6000人が暮らす街だった。この地区だけで死者は753人、名取市全域の死者(884人)の8割以上が集中した。

公太さんは、この街で生活をしていた。

「2011年3月11日。あの日は娘の卒業式でした」

2011年3月11日、中学校3年の長女と公太さんが通う中学校の卒業式があった。娘の晴れ舞台に、丹野さんは新調したスーツに袖を通し、卒業式に向かった。全校生徒150人ほどのこぢんまりした中学校の式は無事に終わり、会場を公民館に移し、謝恩会が開かれた。公太さんは先に帰り、丹野さんは娘と一緒に友人や保護者と歓談していた。気心の知れた約80人が、高校生活をどうするか、他愛もない会話を交わしていた。

午後2時46分。立つことすらできない、強烈な揺れを感じた。はわないと動くことができなかった。しばらくして揺れが収まり、公民館の外に出た。「何が起きたのか。そのときは、わかりませんでした」。

その場で「大丈夫だよ」と保護者同士、生徒同士で声を掛け合ったことを覚えている。丹野さんは公民館から自宅が近く、近所に住む義理の両親の様子を見たかったので、一度帰宅をしようと思った。丹野さんと同じように自宅の様子を見に戻るという人も多かった。

義父は「閖上に津波は来ない」と言った

部屋は散らかっていたが、想像の範囲内だった。片付ければなんとかなると思い、義父母の家に向かった。地域の友人らと一緒にいた義父母は無事だったが、体が震えていたように見えた。この時、すでに6メートルの津波警報が出ていたのだが……。

「じいちゃん(義父)は自信を持ってこう言い切りました。『閖上に津波は来ない』。その時、私は反論せずに同意しました。『そうだよね。いつも警報があるけど、津波きたことないもんね』。私は普段から防災に対して、備えをしているほうだと思ってきました。備蓄の食料もある。灯油の買い置きもしている。何かあったら、海沿いには松林があるし、止めてくれるだろう。何かあったら、防災無線がなるだろう。何かあったら消防が教えてくれるだろう。津波がくるまでの閖上はひっそりとしていました」

後からわかったことだが、この日、防災無線は地震直後に故障していた。謝恩会が開かれていた公民館は、地域の避難場所に指定されていた。公太もきっといるだろう。そう思った丹野さんは義父母の姿を確認できたため、公民館に向かった。

津波は真っ黒い煙のように見えた

公民館のグラウンドには、車や徒歩で人が続々と集まっていた。中学生はどこから持ってきたのか。サッカーボールを蹴って、遊んでいた。公太さんもその輪の中にいた。丹野さんは横目で公太さんの姿をみることができた。この時、津波警報は10メートルに変わっていたためか、公民館にはこんな声が響いていた。

「津波がくるぞ、ここから逃げろ」

2階建ての公民館ではなく、約300メートル西に離れた3階建ての閖上中に避難を促す声だった。丹野さんも友人とこんな会話をしていた。「閖上中にいったほうがいいらしいよ」。その頃、サッカーをしていた公太さんは、視界から外れていた。

地震から1時間6分後、15時52分。「津波だー」という大きな声が聞こえた。はっと東の空を向くと真っ黒い煙が見えた。「これは火事の煙かな」と思ったが、違った。煙ではない。これが津波だった。

「公太ー」と大きな声を出しながら、階段を駆け上がり、公民館の2階までなんとかたどり着いた。娘の避難も確認できた。振り返ると、丹野さんの足元まで津波が押し寄せていた。「あと一歩だった」と今でも思う。

すぐ後ろにいた娘の同級生の男子生徒は、足を津波に取られ、黒い渦にのまれていった。その後、男子生徒は救出されたが、その時、丹野さんたちは、ただただ見ているしかなかった。

想像を超える事態に直面したとき、人は沈黙するしかない

この日の午前中、卒業式が開かれたばかりだったというのに。午後には謝恩会が公民館で開かれていたというのに。いま、ここで何が起きているのだろう。公民館の2階まで迫ろうかという高さまで水が押し寄せ、濁流の中を家が流れ、車が流れていく。

もしかしたら映画のワンシーンなのかなとも思ったが、声はでない。自らの想像を超える事態に直面したとき、人は沈黙するしかないのだ、と思う。

公民館は静かだった。

白い雪 きれいな星空

やがて、はらはらと白い雪が舞い、バン、バンとプロパンガスが爆発する音が聞こえてきた。気がついたときには、夜になり、空には星が輝いていた。不謹慎かもしれないが、今夜は星がきれいだなと、思った。「多くの人が一瞬で星になったのだから、きれいなのは当たり前かもしれない」

公太は、義父母はどうなったのだろう。考えるべきこと、心配すべきことはたくさんあった。

わずかな時間で押し寄せた津波で街の景色は一変していた。

「ご遺体の場所はカラスが教えてくれた」

街の様子がどれだけ変わったのか。消防団員として閖上で救助、捜索にあたった男性が当時の様子をこう証言してくれた。

「地元だし、土地勘はあったよ。海沿いも釣りでいってから。でもどこに何があるか。まったくわからなかったなぁ。初めて見たとき?もう言葉がでなかったなぁ……。捜索といっても、どこから、何をやったらいいのか……。私もご遺体を見つけました。流された家や土砂の間にあるんです。体は損傷が激しくて、服はどこかにいって。本当にかわいそうだなって思いながら、手を合わせました。搜索の間に、ちょっと休憩していると、がれきにカラスが何羽も鳴きながら降りてくるんです。そこの近くを捜索すると、不思議とご遺体が見つかる。『カラスはわかっているのかな』なんて話をみんなでしていました。今でもカラスをみると、当時の閖上を思い出しますよ」

「なんで私は生き残ってしまったのだろう」

仙台市内で被災した夫と合流することができた。丹野さんも変わり果てた街を歩きながら、公太さんを探した。生きていてくれるだろうか。避難所では、日々、安否情報が飛び交った。探すだけでなく、仮の遺体安置所になった旧ボーリング場にも通う日々が続いた。

捜索は進み、義母は約1週間後に、公太さんは約2週間後に、義父は約1カ月後に遺体で見つかった。公太さんの遺体は、警察から顔では身元を判別できないと、聞かされた。丹野さんは足の爪を見て、間違いないと直感した。

「親は子供より先に逝きますが、子供は先に逝ってはいけない。公太は亡くなったのに、なんで私は生き残ってしまったのだろう。なんで、かわってあげられなかったのだろう。私はたまたま運が良かった。なんでこの運が公太に向かなかったのか……」

流された家財を探しても、長女のものは見つからないのに、カバンなど公太さんのものは見つかる。見つかるたびに、公太は探してほしかったのかな、一緒に死んであげられなかったという思いだけが残った。

「成仏しないよ」「頑張って」が辛かった

丹野さんは毎日、公太さんが埋葬されたお墓に通っていた。そんな丹野さんを気遣い、周囲の人は声をかけた。

「そんなに通ったら、公太くんもご両親も休まる暇がない」「成仏しないよ」「悲しい顔したら、公太くんも悲しむよ」「丹野さん、頑張ってね」。

自称霊能力者も近づいてきた。「近くにいますよ」

声をかけられることで、精神的な負担はむしろ増えた。誰が、実際に公太の声を聞いたのか。成仏せずにこの世に残ってほしい。これ以上、何を頑張ればいいのか、教えてほしい。

「幽霊でもいいから会いたいよ」

スーパーで「閖上の海辺には幽霊がでるらしい」という噂を聞いた。その噂を頼りに、夜中に沿岸部を歩きまわったこともある。「公太、怖くなんかないよ。幽霊でも会えるなら、会いたいよ」。いくら呼びかけても、会うことはできなかった。「なんだ、公太は幽霊でも会ってくれないのか」。涙を抑えることができなかった。

閖上地区のがれきはだんだんと撤去が始まり、「復興」という言葉がでてくるようになった。

丹野さんはどこか、ついていけいない思いを感じる。公太さんが生まれた直後に家を買い、閖上に越してきた。小さいけど、それゆえに居心地が良かった。公太さんは生まれて、この街しか知らない。「復興が大事なことはわかりますよ。でも、その前に、ここに生きていた子供がいたことをどう考えるの。閖上に暮らし、生きていたんですよ。そこを忘れていませんか」と。

2011年8月、中学校に立ち入り、勝手に机を持ち出し、そのときの感情と心に浮かんだ言葉をマジックで書き込んだ。

それが冒頭の言葉になった。

生きた証

丹野さんにとって、自分の経験を語っていいと思えるようになったことは大きかった。心療内科医で、現在、丹野さんの語り部として活動する「閖上の記憶」を運営するNPO法人「地球のステージ」代表理事、桑山紀彦さんとの出会いがきっかけだった。

桑山さんは丹野さんが公太さんの話をすると「辛かったね」と声をかけて、涙を流してくれた。「僕には幽霊は見えないけど、そんなことなら一緒に海へ行こう」と歩いてくれることもあった。桑山さんは辛い記憶をしまいこまず、語るというアプローチを取る。これが心地よかった。

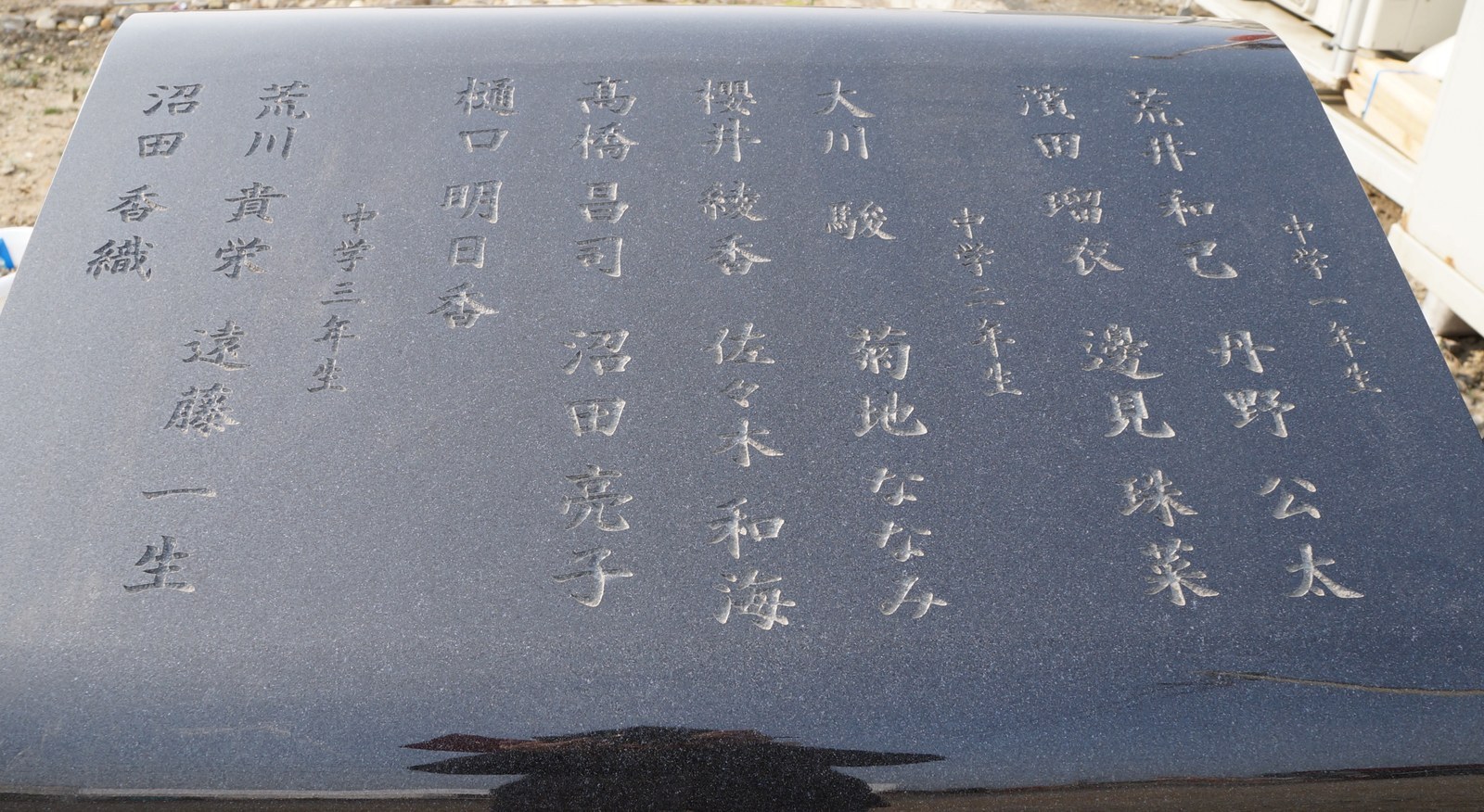

公太さんとの思い出を語る。その中で、生きていた証を「もの」で残そうと考えるようになった。慰霊碑を作ろう。全校生徒の10人に1人、14人が亡くなった閖上中の子供たちの名前を刻む。

このアイデアに全員が諸手をあげて賛成してくれたわけではなかったが、慰霊碑を完成させることができた。

ものが持つ力、語りがもつ力

慰霊碑は「閖上の記憶」が入るプレハブ施設の外にある。あの言葉が書かれた机、閖上中にあったホームベースが置かれている。

施設は慰霊碑の社務所であり、被災経験者の語り部の拠点であり、閖上中にあった「もの」などの展示スペースだ。

2016年3月4日、私は「語り部」の丹野さんにガイドをお願いし、閖上を案内してもらうことにした。

「この前は取材だったけど、きょうはお客様。丁寧に話さないとね」と冗談を飛ばしながら、丹野さんが出迎えてくれた。この日も「復興」のため、閖上地区でもかさ上げ工事が進み、トラックが行き交っていた。その度に、プレハブ施設は微妙に揺れる。

「一時期よりは減ったけど、トラックがすごいでしょ」

「3月12日は焼肉食べ放題に行く予定でした」

施設の中にバレーボールがひとつ飾ってあった。「公太がバレーボール部だったから、中学校からもらってきたんです」。バレーボールの横に、プレートも置かれ、丹野さんの言葉が添えられていた。

「先輩に恵まれ、友に恵まれ、楽しく活動できていたことを、親として、とても嬉しく思っていました。震災がなければ3月12日は三年生を送る会で焼肉食べ放題に行く予定でした。天国でもボールに触れているかな?」

それだけ見れば、なんてことはないボールだが、ものがあるかないかで、言葉の持つ意味合いが変わってくるように感じる。

あえて、残す勇気

「ものがあるって大事なんですよ。思い出せるから。私、公太の声を忘れてしまったんです。後ろから『お母さん』って言われたらわかるとおもうけど、いまどんな声って聞かれてもわからない。取材で公太くんの夢はなんですか? って聞かれることもあるけど、わからないんです。中学1年だったから、親との会話も少なくなっていたし……。壊すこと、捨てることは一瞬でできるでしょ。ものをみて、震災を思い出すから辛いっていう気持ちもわかりますよ。でも、無くなったから辛くなくなるのか、といえばそうじゃない」。

だからこそ「残す勇気」も必要だと考えている。

「あっても辛い、なくても辛い。だったら…ね。残すのも勇気が必要ですから」。

撫でる慰霊碑

丹野さんと外に出た。当時の経験を語りながら、丹野さんはタオルで慰霊碑を拭き取り、手で撫でていた。

「どうぞ、触っていいんですよ。この慰霊碑ではひとり、ひとりの名前に触れて感じてほしいんです。この子たちが生きていた街はすっかり無くなってしまったけど、確かに生活していた。夏の暑い時には日陰になって、冬の寒い時には暖めてあげたいと思って、丸い形にしています。変に角張っていないほうが、子供たちがもしぶつかっても怪我が少ないだろうし」。

慰霊碑の後ろに、取り壊し中の閖上中が見えた。「もう閖上中も無くなるんですよ」。昨年末から解体工事が本格化した。市は2018年4月に地区内に小中一貫校を開設する。慰霊碑はそこに置かれることが決まっている。

「閖中の校舎もそうですけど、震災で残ったものがどんどんなくなりますよね。公太が目指したゴールが閖中でした。そこがなくなるというのはね……」。

かわいそうなのは私じゃない「子供です」

丹野さんはガイドの中で、強調していたのは、「私がもっと勉強していれば命を助けることができた」ということだ。

「『子供を亡くしたお母さんがかわいそう』と言われることがありますけど、それは間違いです。かわいそうなのは子供。公太だって私がもっと勉強していれば助かりました」

「いろいろな考えの方がいますので、これから話すのは、あくまで私の考えです」

「公民館から閖上中への避難は、あの場では最善だったと思っています。誰も責められない。もっと早く安全確保のために避難を急ぐべきだったということに尽きます。1時間6分もあったのです。私たちは狼少年でよかった。避難して、何もなければ帰ればいい。津波がこないという言葉を信じて、学んでこなかった。津波がくるときは逃げろと教えてこなかった私に責任がある」

80年前の教訓「津波に用心」はいつの間にか「閖上に津波はこない」に変わった

語りに力をいれるのには、もうひとつの理由がある。周囲をぐるりと歩きながら、「こちらを見てください」と丹野さんは石碑を指差した。1933年、昭和三陸津波が閖上一帯を襲ったことが記されている石碑だ。「地震があったら津波の用心」と書いてある。

「この石碑に書いてあることを、忘れていたんです。わずか80年前のことです。80年で、津波に用心しろという言葉は、『閖上には津波がこない』に変わっていった。たった、たった80年です。石碑を作ったところで、語る言葉がないと、人は忘れていくし、都合よく変わっていくんです」。

丹野さん自身、阪神大震災や雲仙普賢岳の噴火などとは無縁だと思っていた。「本当に失礼ですけど、あぁあったなとニュースで思い出すくらい。だから、東日本大震災のことを忘れているという人がいても、私に『思い出して』という資格はないのです」

被災経験を人前で話し始めたばかりのころ、丹野さんは「忘れないでください」と強調してきた。いまは押しつけていたな、と思い直している。「私」の経験を静かに語るだけでいい。「忘れません」と人に言ってもらえればいいのだ、といまは思っている。

嬉しいセールスのハガキ

震災の2年後、公太さんの学年が閖上中学校の卒業式を迎えた年、公太さんにも卒業証書が送られた。卒業生には「第×××号」と通し番号が振られるのだが、空欄だった。理屈でいえば、中学校の対応は正しい。それでも、同じ扱いではないのだな、とあらためて気づかされるのは、やっぱり悲しかった。

いまも、丹野さんの家には紳士服チェーンからセールスのハガキが届く。対象は公太さんだ。「入学式、入社式に。フレッシャーズフェア!」。セールスのハガキは半ば機械的に届くことはわかっている。

それでも嬉しいのは、忘れられていないと思えるからだ。

「遺族であるってことはずっと続くけど、5年は一つの節目。公太だって生きていたら18歳になる年。進学だ、就職だって考える年だもの」

これからも続く「震災後」の日常

震災から間もなく5年、丹野さんは取材を可能な限り受けて、何度も取り上げられてきた。それでも、まだ放送を見ることはできない。震災を伝える記事も、番組も家庭では目に入れないようにしている。

この間、心無い問い合わせもあった。

例えばこんな調子だ。「(閖上の記憶で)3・11の5周年記念イベントやるんですか?取材できますか?」。

「これにはさすがに怒っちゃった。5周年ってどういう意味?3月11日は子供の命日で、イベントではありませんって」。

それでも丹野さんは人前に出ることも、語ることもやめないようにしようと思う。

100年後、この震災はどう語られるだろう?

《生き残った私達に出来る事を考えます》

丹野さんにとって、それは「復興」のなかで変わり続ける閖上地区で語ることだった。

「時々、100年後にこの震災ってどう伝えられているのかなって考えます。2111年に伝わっていてほしいことってなんだろうって。私は『命』の大切さを伝える。これに尽きます。命があれば、被災しても取り返すことはできるんです。子供の『ただいま』が聞けない、『おかえりなさい』って言えないような思いをしてほしくない。津波を防ぐことはできません。でも、逃げることはできるのだから」

私にとってはなんだろう。この5年間、考えてきたのだろうか。

帰り際、もう一度、慰霊碑に触れ、机のメッセージを読んだ。

《沢山の人達の命が今もここにある事を忘れないでください。死んだら終わりですか?》