福島第一原子力発電所では、事故で溶け落ちた核燃料を冷却するために水をかけることや、地下水が流入することによって生まれ続ける、放射性物質を含んだ「汚染水」。

これを浄化処理にかけた「処理水」の処分方法について、経済産業省の有識者会議が2月10日、海洋か大気への放出が現実的だとする報告書を出した。

外務省はこれに先立つ2月3日、在京の各国大使館を招いた説明会を開いている。政府は一歩一歩、処理水の海洋放出に向けて動いているように見える。

一方、福島県漁連をはじめとする地元関係者は、漁業などへの風評被害が起きることを強く懸念し、海への放出に反対する姿勢を崩していない。野崎哲会長は2月19日、経産省や各自治体などとの会合で「「風評被害への具体的な対策が示されておらず、納得できない」として、改めて反対する姿勢を示した。

福島の農水産業の課題分析を行い、原発事故後の風評被害の実態とその要因を調査してきた社会学者は、処理水の問題の議論のあり方と国の動きを、どう見ているのか。

筑波大学の五十嵐泰正准教授に聞いた。

「漁師に責任を負わせるな」

「漁師がキャスティングボートを握るような状況を作るな、ということです」

五十嵐さんは、国の合意形成のあり方そのものを疑問視している。

五十嵐さんは震災直後、ホットスポットとなった地元・千葉県柏市で「安全・安心の柏産柏消」円卓会議の事務局長を務め、生産者と消費者の食の安全と安心を考える取り組みを後押しした。研究やこうした活動をもとに、著書『原発事故と「食」』を出版した。

福島県漁連は以前から処理水の放出処分に反対している。「県漁連が反対し続けているから処分方法の決定が遅れている」という論調が一部にある。

この議論の進め方では、こうした状況に陥ることも仕方がない、と五十嵐さんは理解を示す。

「そもそも県漁連の立場からすれば、海洋放出を容認する理由がない。風評の影響がどのぐらいになるかは議論の余地がありますが、少なくともメリットはゼロですから。あたかも県漁連がキャスティングボートを握ってしまっているような構図を作ること自体が、僕は最低最悪だと思います」

「漁業はただでさえ後継者不足なのに、処理水を流すことになれば、いわきの漁村は例外的なところを除いて衰退が加速することは避けられない。(漁獲が制限される)試験操業期間が長引くかもしれませんし、若手に自分の後を継がせないという選択をする漁師が増えることも予想されます」

「そういったことに対して、政府は結果責任が求められるのではないでしょうか」

国が進めてきた議論は

福島第一原発では、メルトダウンした炉心を冷やすため、常に水をかけている。地下水も流入しており、高濃度の放射性物質を含む「汚染水」が毎日、発生している。これに浄化処理をかけたものが「処理水」だ。

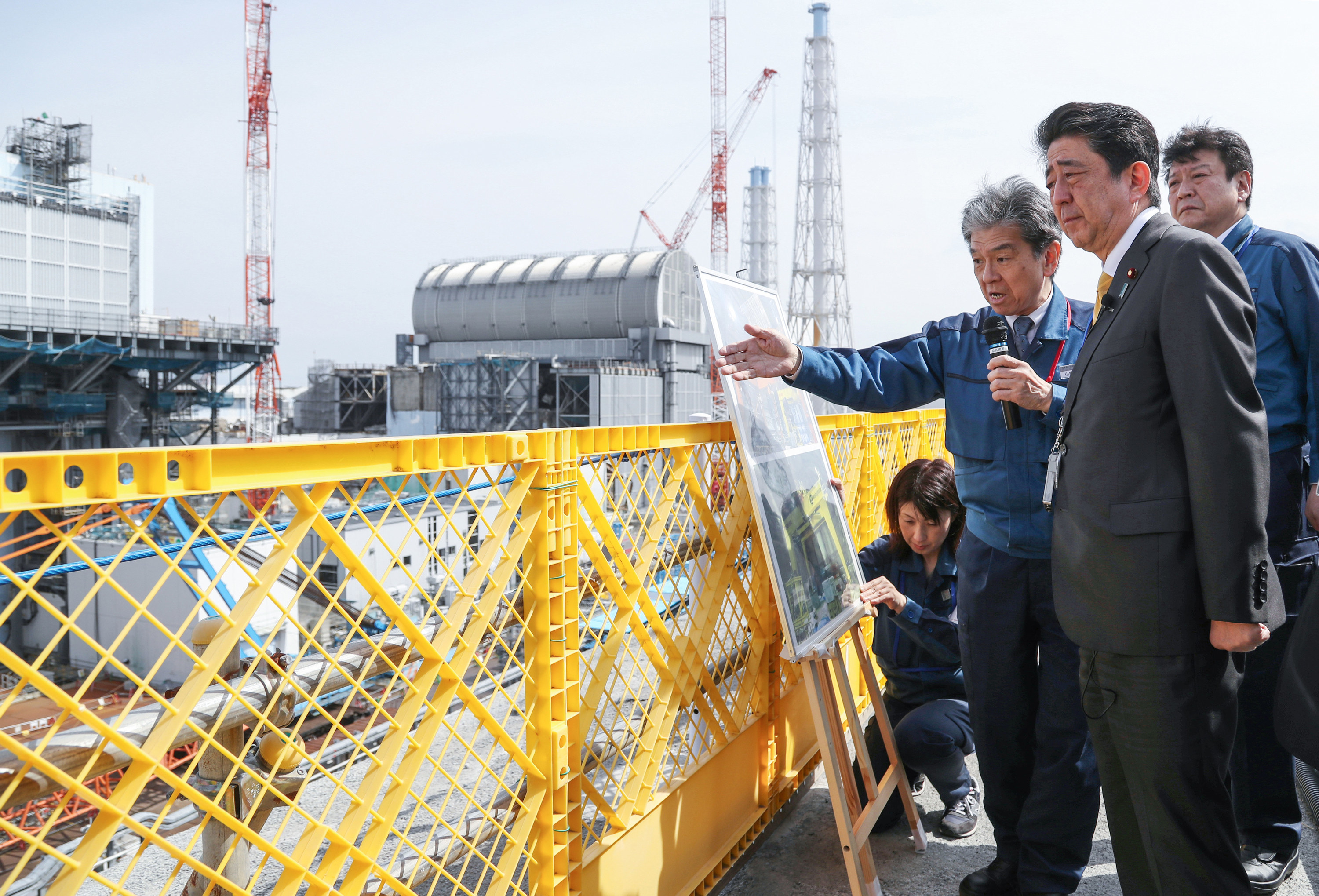

東京電力は原発構内には高さ10メートルのタンクを次々と立て、処理水を貯蔵してきた。しかし、2022年夏にはすべてが満杯となり、それ以上タンクを並べる敷地もなくなる、としている。

処理水は、トリチウムという放射性物質を含んでいる。

トリチウムの除去技術は確立していない。一方でトリチウムが出す放射線は弱く、十分に薄めれば人体への影響を避けることができるという国際的な合意があり、日本を含む各国の原子力施設から、トリチウムを含む排水が安全基準を守ったうえで海や空に流されてきた。事故前の福島第一原発でも、トリチウムを含む水を海に放出していた。

こうした経緯を踏まえれば、処理水を海に放出するという方向性は、専門家の間ではあらかじめ見えていたといえるだろう。

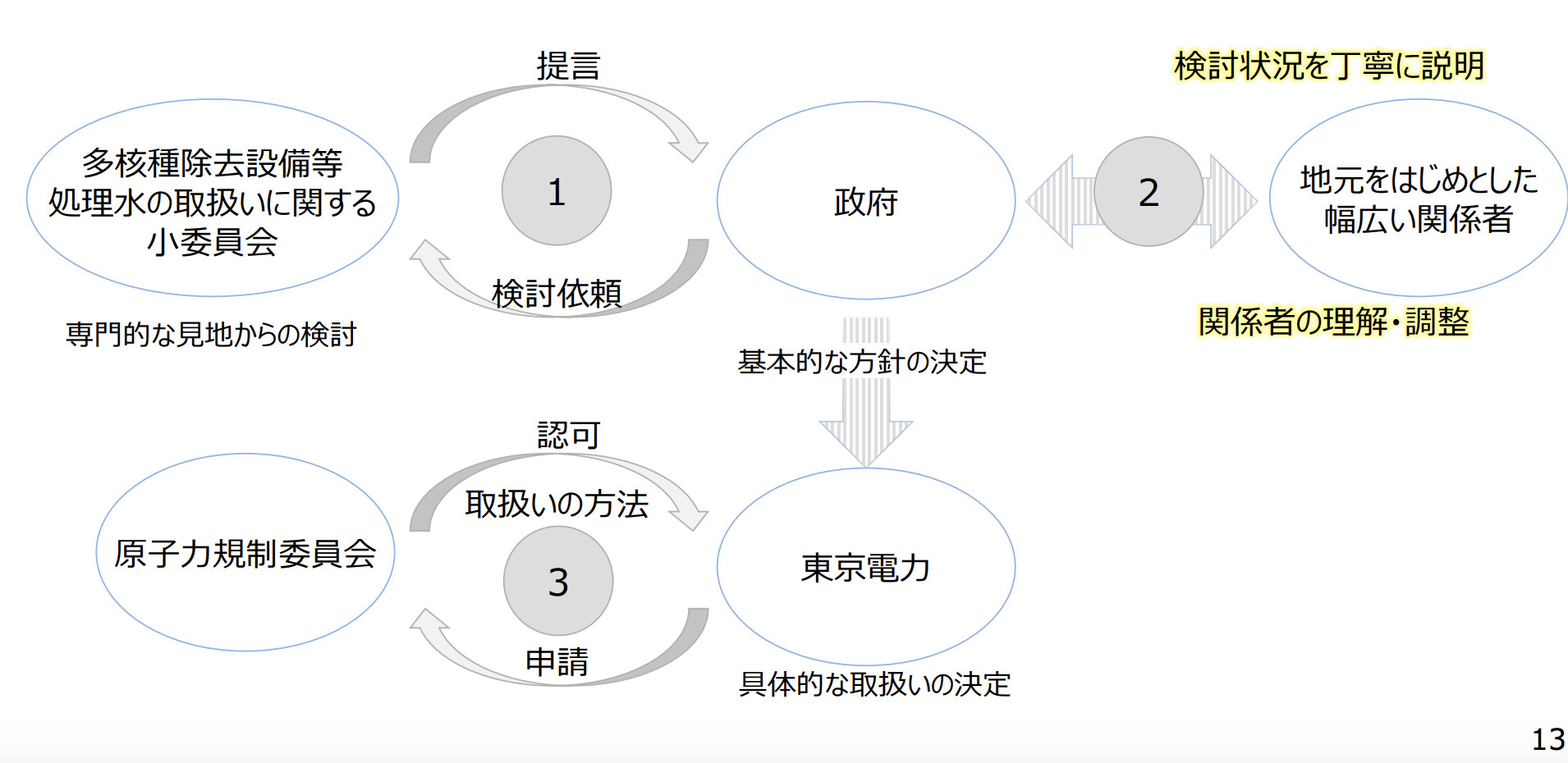

処分方法の決定に向けて国は

1)専門家による技術的な検討

2)それを受けた有識者による社会的な影響なども含めた検討

3)提言を元に政府が基本方針を決め、東京電力に伝達

4)東電が具体的な手段を決めて原子力規制委員会に申請

5)認可が下りた段階で正式な処分方法が決まる

6)処分開始

というステップを設けている。

外部有識者を集めた審議を通じた提言をもとに政策決定を行うという、国や地方自治体が幅広く行ってきた手法だ。これには、専門的知識や一定の民意が政策に反映できるメリットがある一方、事務局による誘導や「お手盛り」が起きかねないという批判もつきまとう。

第1ステップとなる技術的な検討を行ったのは、経産省が設置した「トリチウム水タスクフォース」だ。「トリチウム水(処理水)の取扱いを決定するための基礎資料として様々な選択肢を抽出し、それらの総合的な評価を行う」と設置規約で定められた組織だ。

タスクフォースは海洋放出、大気放出、地下への注入など5つの処分案を選び、それぞれのリスクや環境への影響を評価した。

これを受けて経産省は、5つの案から海洋放出と大気放出に絞り、第2ステップの有識者会議「多核種除去設備等処理水の取り扱いに関する小委員会」に提示した。

小委員会には社会科学者やジャーナリスト、さらにタスクフォースと兼任する委員らがおり、「タスクフォースがまとめた知見を踏まえつつ、風評被害など社会的な観点等も含めて総合的な検討を行う」ことを目的とする。

小委員会が2月10日に報告書を出したことで、第2ステップは終わったかたちになる。

一方、処理水の処分を巡っては、これまでに福島県内など計3カ所で開催された説明会・公聴会で海洋放出に反対する声が相次いできた。

こうした声を受け、小委員会では風評被害を懸念する声にどう対応していくのか協議されてきた。

小委員会の委員で、中央水産研究所の研究員として水産物への放射性物質の影響を研究してきた森田貴己さんは、まだ審議が続いていた2019年11月のBuzzFeed Newsの取材に、こう指摘していた。

「大気放出や地層注入など、現状検討されているいくつかの選択肢に(技術的な観点やコスト面で)バツをつけていって、残っているのは海洋放出だけじゃないですかというのが、これまでの議論の進め方です。海洋放出には風評被害が生まれるので、本来ならばその選択肢にもバツがつくはずですが、そこは追及されない」

泥をかぶりたくない政府、「最終決定者」にされてきた県漁連

筑波大の五十嵐さんは「この問題は何をしても標準的な科学的見解に納得することはない、異なるリスク判断をする人がいるという前提で考えなければいけない」と強調する。

トリチウムを含む水はこれまでも放出されてきた。それで人体への被害が出たことを明確に示すデータはない。安全基準を守れば問題はないというのが、日本を含む各国当局の見解だ。

このため、科学的な面を重視して議論を進めれば、処理水を改めて厳重に浄化処理し、安全基準を満たすまで薄めた上で放出すれば、問題はないという結論に至ることになる。

しかし五十嵐さんは「科学的な正しさが必ずしも全ての人の理解を得られるとは限らない。しかも事故後は平時とは社会の注目度も全く違う。その前提の上でコミュニケーションを図る必要がある」と言う。

その前提の上で、政府が責任の所在と懸念される事態への実効的な対策を明確にして迅速に政治決断をするか、ゼロベースで全てのアイディアをステークホルダーと議論し民主的に決めるのか、どちらかを選ぶほかないというのが、五十嵐さんの考えだ。

「だが、国の議論の進め方は、そのどちらでもない。ここに問題がある」

「政府は非難をされる可能性の高い政治決断を先延ばしにしてきたという印象を持っています。迅速な政治決断、という時機は既に逸してしまったように思います」

仮に海洋放出の結果として風評被害が発生したならば、その責任を負うべきは地元の漁業者ではなく、政府だろう。

だが、経産省が提示する風評被害対策は「啓蒙・啓発・丁寧な説明」の域を出ていないのが現状だ。そしてメディアも、これまでの風評被害に対する責任があることは否定できない。

「ならばゼロベースの民主的プロセスかといえば、現在に至る小委員会などでの議論も、当初から海洋放出という結論ありきのように漁業者にも国民にも見えていました。決まった結論へと進める上で国民に誤解が生じないように啓発します、というやり方は合意形成ではありえません。『丁寧に説明します』は努力しますってだけのことで、責任を取っていることにはなりません」

「対策とは、国民に丁寧に説明するだけではないと思うんです。予測される後継者離れにも手を打たなければいけませんし、福島県産の魚の販路を責任を持って確保するとか、大手の小売店でキャンペーンを打つとか、いわゆる啓蒙・啓発・丁寧な説明以外にも、できることはあるはずです」

2016年に福島県農林水産部が実施した調査では、消費者の福島県産品を買いたいという意欲を最も高める情報は「店頭に並んでいること」という結果が出た。

「売っていればもう大丈夫」と感じる消費者の心理を表しているのではないか、と五十嵐さんはこのデータを解釈している。

「この接触機会が増えることによる単純な心理の変化は、馬鹿にできない。店頭にあれば売れる、その証明がこのデータです。仮に海洋放出したとしても、消費者への接触機会が今以上に奪われることを、何としても防がなければいけません」

福島県産が店頭に並ぶことが少ない背景には仲買、小売の視点から見れば漁師たちの水揚げ量が少ないという側面がある。一方で、漁師たちの視点から見れば魚を多く獲ったとしても売れないことが水揚げ量の抑制につながっているという面がある。どちらかが正しいということではなく、それぞれの事情が絡み合った現状がある。

だからこそ、政府が店頭での福島県産品との接触機会づくりをバックアップすることが必要なのではないか。それは不可能なことではない。五十嵐さんはそう考えている。

「科学的な正しさだけを基準に、政策を決定することはできない」

この問題では、科学的な安全性を理解しない人々や、科学的な安全性評価に基づく情報だけを報じないメディアへの批判も、特にSNS上で根強い。

地元の人が抱える不安や懸念を報じることが新たな風評被害につながる、と主張する人々もいる。

「科学的に正しくない施策が行われている状況そのものを問題だと捉える人々がいる。でも、科学は非常に重要な参照点ですが、政策を決める上で、科学的に正しい状態を全国民が受け入れることを前提にしてはいけない。社会で合意形成を行う際に、科学的に正しいことだけを基準にすべきというわけにはいきません」

「福島県産品の購入をためらう」としている人の数は2019年の消費者庁の調べで12.9%。意識的に避ける人が一定数いることは事実だ。

「何が何でも福島県産の食べ物は食べないという人は減ってきています。でも、あらゆる調査に目を通しても、その割合が10%を切ることはない。何が何でも福島県産の食べ物を避ける人の数というのを減らすには時間がかかるし、5%を切ることはかなり難しいと考えています」

こうした人々に科学的な正しさだけを伝えたところで、態度の変化につながることは少ない、と五十嵐さんは語る。ましてや政府の発信は、政府や東電に強い不信感を持つ人々に受け入れられる見込みは望み薄だ。

つまり、政府が強調する「丁寧な説明」が届かないところに、頑なに福島県産の食品を避ける人々がいる。その人たちに対しては、まずは違うチャンネルを作ることから始める必要がある、という。

違うチャンネルからアプローチを

震災後、福島県の浜通りでは「うみラボ」という市民の手によるリスクコミュニケーションの取り組みが始まった。政府も東電も信頼できない、そんな地元住民の不安の受け皿となったのは、地元の人々による自主的な線量調査だった。

「リスクの伝え方について社会心理学では、権威を持っている専門家が発信すれば納得してもらうことのできる『伝統的信頼モデル』と、受け手と同じ価値観を共有している誰かの発信であれば納得してもらうことのできる『主要価値類似性モデル』という2通りの考え方があります」

何も分からなかった人が、一から勉強した上で理解をして安全性を伝える。だからこそ、「同じ目線に立つことができる」という側面がある、と五十嵐さんは指摘する。

「何を信じていいかわからなくなった危機的な状況下では、行政や東電、生産者団体といった関係者たちによる発信は信頼できないと受け止められる可能性があるわけです。そうした中で、自分と同じ立場の人、同じ価値観や同じ目線を持っている人の測ったデータであれば信頼できるという層が存在する。この人が大丈夫と言うなら大丈夫だと判断する人は、少なからずいます」

「うみラボ」の活動を行った小松理虔さんは、処理水が海洋放出された際の不安を取り除くために自分たちの活動が使われることには抵抗感を抱いている、とBuzzFeed Newsの取材に語っている。

「責任をしっかりと果たすべき国や東電が責任を果たさない状況で、自分たち住民がリスクコミュニケーションをきめ細やかにやらねばならないのは、あまりに理不尽」というのが、小松さんの本音だ。

だが、こうした活動が震災後の福島で政府や東電が担うことのできない役割を担ってきたことも、また疑いようのない事実だ。

「本当に風評被害が起きるのか」ということから検証を

「ただ現在では、消費者の多数派の反応はちょっと違うかもしれない。興味深いデータがあるんです」

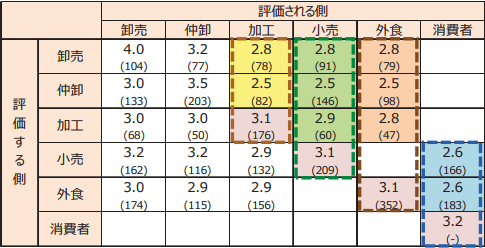

五十嵐さんが提示したのは、農林水産省が実施したある調査の結果だ。

「このデータで示したいのは、『風評なんて起こることはない』『福島県漁連は考えすぎだ』という話ではありません。彼らにはその風評被害を懸念する正当な経緯があるし、実際に苦い経験と信頼回復への努力を積み重ねてきた。彼らが風評被害への懸念を理由に海洋放出に反対することを責める意図は、全くありません」

こう前置きした上で、五十嵐さんがそのデータを通じて示すのは、風評被害が震災直後ほど起こらないのではないかという仮説だ。

農林水産省が実施した「平成30年度福島県産流通実態調査」という調査だ。

「ここで見えてくるのは、卸売、仲卸、加工業者、小売それぞれの立場の人に福島県産品の食品の取り扱いについて質問すると、自分たちは取り扱いたいと思うと回答する。でも、自分の取引先は使いたくないと思っていると回答する傾向にあるということです」

その回答はより消費者に近い「川下」に行くほど、福島県産の食品をネガティブに思っているのではという傾向が顕著になる。こうした取引先への「配慮」が、福島県産品の流通を妨げる1つの要因になっているのではないか、と五十嵐さんは推測する。

もう1つは、贈答品に関するデータだ。

五十嵐さんは福島の様々な一次産業従事者に話を聞く中で、たびたび「一番売上が戻らないのが県内の贈答需要だ」という声を耳にしてきたと明かす。

いわき市で魚の小売業を営む「大川鮮魚店」の大川勝正さんもBuzzFeed Newsの取材に、贈答品の売上が震災前の水準まで戻らないと語っている。

「震災前と比較して、一番戻らないのは県内の顧客がお歳暮やお中元として贈る贈答品としての需要です。これは桃でも同じ傾向にあります。売上そのものはだいぶ回復していますが、総生産額や価格が元の水準に戻らない。それは贈答品として購入されていた高級品が売れないからです。自分では食べる、でも贈り物にはしないという人が多いと言えます」

その背景を、五十嵐さんはこう分析する。

「自分はいいけど相手は嫌かも、と仲卸も卸売も加工業者も小売もそして消費者も考えている。その結果が店頭に商品が置かれず、接触する機会が失われていく現状です」

「今や、放射線リスクを日常的に気にしている人は決して多くない。実は、川上に位置する人々が萎縮しすぎているのではないか」

これが五十嵐さんの問題提起だ。

「何かが起きたときに、それを科学的な見地から見れば過剰に懸念する声が上がって流通量が減る。これが風評被害を巡るアジェンダでした。でも、そんなに単純なものではなくなってきているのではないでしょうか。風評被害があると思って取る行動が、この現実を作ってしまっていると言えなくもない」

「消費者の行動は読めないところがある。海洋放出となれば全く状況が変わる可能性は否定しきれない」と何度も繰り返した上で、データから導き出せる仮説を五十嵐さんは示して見せた。

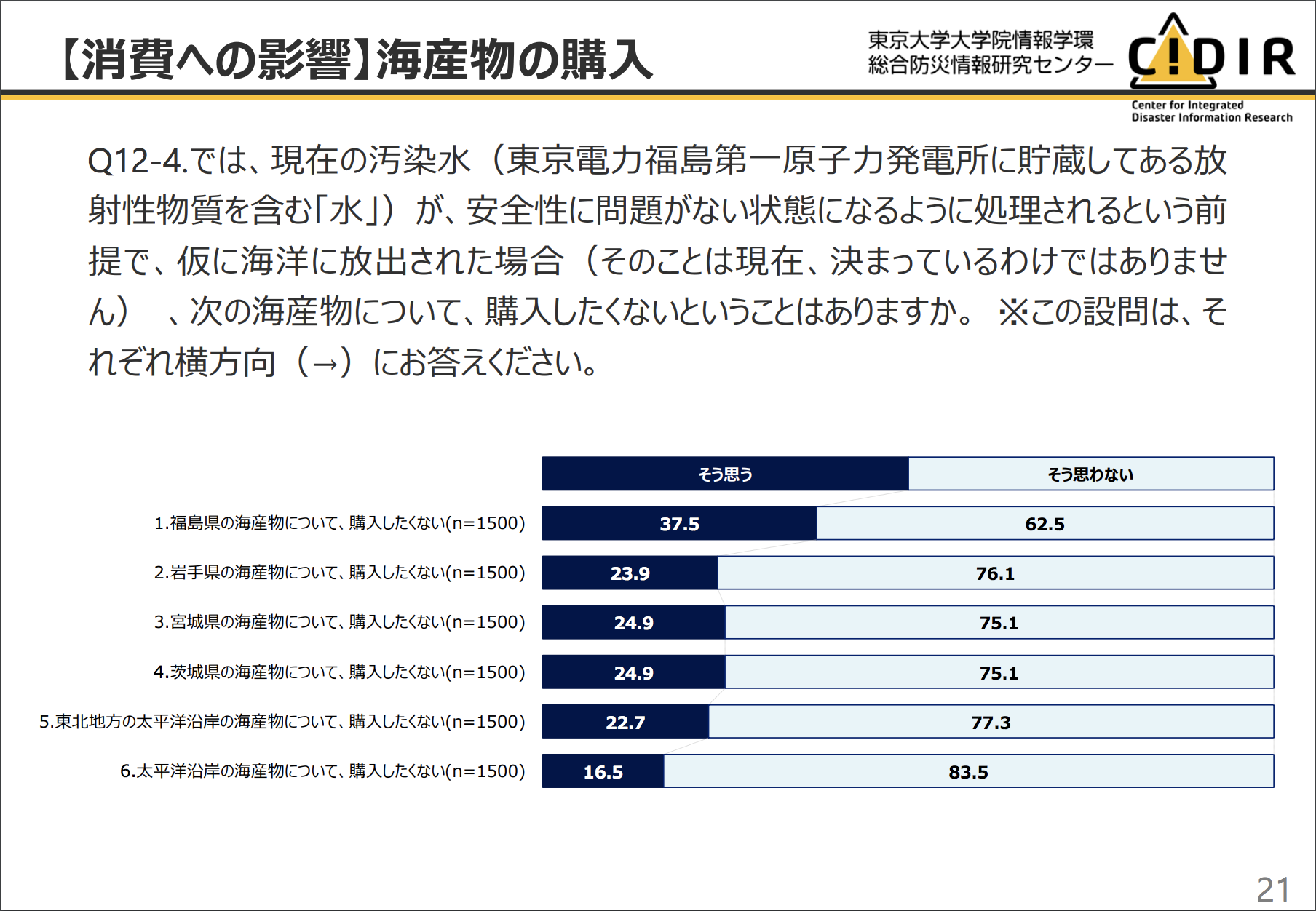

2018年12月28日に開催された小委員会(第12回)では、処理水の海洋放出が消費行動にどのような影響を及ぼすのか東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センターが実施した調査結果が報告された。

この調査結果によると「福島県の海産物の購入をしたくない」という消費者は、震災直後は4割程度を占めていたが、現在では1割強まで減少していることが明らかとなっている。だが、もし仮に処理水が海洋に放出された場合には「福島の海産物の購入をしたくない」と回答した人は3割程度となっており、国や東電の風評被害対策が不十分であれば、福島県産の海産物の買い控えが起きることを示唆している。

小委員会に経産省が提示した報告書は、風評被害について、以下のように記し、対策を求めた。

「海洋放出により福島県及び周辺海域の水産業や観光業に風評への影響が生じうること、特に、福島県の試験操業の漁獲量は震災前と比較して 2 割にも回復していない状況であり、特段の配慮を行うことが必要である」

「この検討は、政府が処理水の処分方法を決めるための判断材料を、専門的な見地から提供するものであり、関係者間の意見調整を行うものではない。政府には今後、地元を始めとした幅広い関係者の意見を丁寧に聞きながら、処分方法だけでなく風評影響への対策も含めた方針を決定することを期待する」

<この記事は、Yahoo!JAPANとの共同企画で制作しています。汚染水と処理水をめぐる問題を考える上での一助となるべく、様々な角度から報じた記事をこちらのページから読めます>