あの日から9年。東日本大震災の影響で一部が止まっていたJR常磐線の運行が今月、全線で再開する。

夜ノ森、大野、双葉。路線図に突然生まれた「空白」がもうすぐ埋まる。

震災と原発事故で全員避難となった福島県双葉郡。一部では活気が戻りつつある。

町を歩けばいたるところで、人が住まなくなった家屋の解体と新しい家の建設が進む。夏には浪江町に「道の駅」もできる。3月4日には双葉町の一部でも、避難指示がようやく解除された。

"人生の見通し"が崩れた日

「前はスーパーすらなくて生活するのも大変だったけど、今じゃお店も増えてね」。役場の3階から町を見渡し、ある双葉郡の自治体職員・高島浩二さん(仮名)はそうつぶやく。

「震災前と震災後で、何が一番大きく変わりましたか?」

そう尋ねると、高島さんは少し考え込んで、「そもそもの人生設計が、大きく変わりましたね」と答えた。

農家の長男として生まれ、兼業農家として田畑を耕しながら役場で働いていた。

「この町に3世代で暮らしていたんですよ。あの家に住み続けて、役場職員として働いて、どんな人生を送っていくのか見えていると思っていました」

震災後、町の中心部から離れた場所にある自宅を解体することに決めた。周囲で戻ってくる人も少ない中で、もといた家で生活することは選択しなかった。帰還した今、町の中心部に新しく建てた家に暮らす。

入庁は1995年。建設畑で仕事をした後に総務部門へ移った。震災前は町全体の光ファイバー整備を一手に担っていた。町全体に光ファイバーが行き渡ったのが2011年2月末、ひと段落したと思った矢先に、震災が襲った。

「希望すれば誰でもインターネットを使えるように山の奥まで整備して…でも、1週間も使えませんでした」

「遠くから爆発音が聞こえた」

3月11日は良く晴れた日だった。夜には退職を予定していた職員の送別会が予定されていた。高島さんは午前中、小学校のPTA会長として中学校の卒業式に参列をして、午後から役場で働いていた。

午後2時46分、大きな揺れを感じた。

役場のキャビンは倒れたが、幸い大きなけが人はいなかった。状況もわからずテレビを点けると、津波警報が出ていた。警報が呼びかける津波の高さは、次第に大きくなっていく。

職員たちは手分けしてパトロールに出た。一方、自宅が無事であることを辛うじて確認し、ひと安心した。

そこからの高島さんの記憶は、断片的だ。

家族がどうなったかわからないまま、避難所の設営に従事した。沿岸から、ずぶ濡れの人が避難所へとやってきた。食材集めを任され、給食に用意していたヨーグルトなどを地元の商店からかき集め、避難所に配って回った。その日は役場の書類の山の上で、体を縮めて眠りについた。

夜が明けても、情報が錯綜したまま、時間が過ぎていく。メディアを通じて、避難指示の範囲が3kmから10kmへと広げられたことを知った。町長は町の北部、原発から約27km離れたエリアに避難することを決める。できる限り原発から離れるための選択だった。

高島さんは地域の施設から、鍋や釜をかき集めて、避難所に運んだ。誰かと一緒にいた、でも誰だったかは思い出せない。

「遠くから爆発音が聞こえた」。すれ違う人が口々に言った。高島さんは車中にいて、その音を直接耳にしていない。でも、いま思い返すと分かる。あの時、原発で水素爆発が起きていた。

避難所へ食事を提供する炊き出し等を運営する中で揉め事が起きれば、仲裁して回った。

「携帯もつながらなかったので、誰がどこにいるのかもわからないんですよ。なんとかショートメールで家族と連絡を取った。後から聞くと、妻も妻で大変な混乱の中で頑張っていたみたいですね」

家族はツテを辿って、頑なに避難することを拒んだ高島さんの祖父だけを残し、新潟へと避難していた。

町から人が次々に避難していく中で、祖父は避難指示が出た町に残っていた。自衛隊に説得され、祖父がようやく避難することを決めた時、すでに地震の発生から1週間が経過していた。

道路脇には車が乗り捨てられていた

「避難しろと言われても…あの当時は国道114号が全然動かない状態で。なかなか、避難所へたどり着くこともできませんでした」

同じく役場職員として働く山口健さん(仮名)はこう語る。長年、地元の建設業者で働き、震災の3ヶ月前に役場の職員に転職していた。

震災の翌日、福島第一原発から10km圏外に位置するエリアへの避難が決まった。住民の誘導を終え、職員たちも避難する中で目にした大渋滞を、はっきりと覚えている。

途中でガス欠になる車もあった。道路脇には、動かなくなった車が何台も乗り捨てられていた。

避難生活が続く中で任されたのは、住宅再建の補助金申請の窓口だった。建設畑を歩いてきた山口さんにとって、何もかもが初めての経験だった。

町へ仕事で立ち入ることが許されたのは震災から3年が経過したころだった。

帰還に向けた調査を行い、道路を修繕し、復興を進めていった。当時まだ町内で生活することはできなかったため、役場職員が貸り切っていた南相馬市のアパートから町に通う生活が続いた。

一部の地域を除き、町の避難指示区域が解除されたのは2017年3月31日。そこでようやく、役場の機能も町内に戻ってきた。

妻、子どもと離れ離れに

「私はこんなにちゃんと帰還することができる日が来るとは思っていませんでしたね。無理だろうと思っていた。事故直後は放射線量がどれだけ高いかもわかりませんでしたから」

山口さんは当初、帰還できるのかどうか半信半疑だった。役場職員として町への帰還を掲げ、復興の事業に取り組んできた。だが、正直な気持ちを、帰還を果たした今なら明かすことができる。

「帰還については、職員によってかなり温度差がありました。戻るぞ!と意気込む職員と、疲弊している中で仕事だからと割り切って従事する職員と。中にはだんだんと体調を崩していく職員もいました」

帰還という選択に納得できず、辞めていく人もいた。家族の間で意見が分かれる職員の悩みも耳にした。

家族は。家は。一人ひとりが様々なものを抱えて生きている。いつしか隣で働く同僚が、どんな背景を背負いながら仕事をしているのかが見えなくなっていった。

2017年春から町で再び生活できるようになった。だが、高嶋さんも山口さんも、妻や子どもと離れ離れの生活が続いた。

高島さんには震災当時、小学5年生の息子と小学3年生の娘が、山口さんには小学5年生の娘と小学3年生の息子がいた。

高島さんの家族は本宮市や郡山市で、山口さんの家族は福島市で避難生活を続けた。山口さんは単身赴任の形で、高島さんは母と老いた祖父母を連れて町に帰ってきた。離れて暮らす家族のもとに、週末になると車を走らせる。

高島さんにとっても山口さんにとっても、家族との時間は「とても大事な息抜き」。この時間だけは、仕事を忘れて過ごすことができた。

「やっぱり子ども中心だもんね。どこに拠点を構えるかは」と高島さんが語れば、山口さんも「暮らしの拠点を考えるのは、全部子どものためでしたね」と振り返る。

この選択の裏にあったのは、放射線量への懸念ではない。町内には高校がない。それに、子どもたちは避難先で友達ができていた。

家族みんなで双葉郡へ戻るという選択肢は、2017年4月の時点では現実的ではなかった。

「部活もできて、人数もそれなりにいる、避難先にある地元の学校に行くという選択をしました」

約2割がうつ病という調査結果

被災という事実。避難生活の中で募る住民の怒りに曝されること。そして復興という課題の長期化が、福島県内で働く自治体職員の課題となっている。福島県立医科大学こころの医学講座主任教授の前田正治医師は、そう指摘する。

「仕事におけるストレスは、勤務時間の長さだけは測ることはできません。感情労働を伴う仕事では、本人すら気付かないうちにストレスを溜め込んでしまう傾向があります」

「災害発生直後の急性期の後には、長い復興期が待っている。短い期間であれば何とか耐えられたようなことも、それが続くと非常にストレスフルな状況になります。そんな復興期を支えなくてはいけないのが、現場で働く自治体職員です」

福島第一原発では廃炉作業が今も続く。この廃炉が完了するまでに要する時間は40年以上とも言われており、復興の道のりは、これまで日本社会が経験してきた災害よりも、はるかに遠い。

「東日本大震災で特殊だったのは、役場も住民と一緒に避難をしたということです。過去には雲仙・普賢岳の噴火や大島の噴火などのケースが存在しますが、この規模での集団避難は、前例がありません。役場に勤める職員も避難した。つまり彼らも強い被災者性を持ったまま、住民の対応に追われることになりました」

福島県立医科大学では2016年度、福島の2つの自治体の職員を対象にした面談調査を実施した。当初は質問票による調査を予定していたが、「やるならちゃんと診察してほしい、医師からの助言が欲しい」という声を受け、1人約1時間の面談を行った。

前田医師は調査の末に見えたうつ病の時点有病率(その時点で疾病を有している人の割合)が18%であることに驚きを隠せなかった、と振り返る。うつ病の生涯有病率(生涯でその疾病を有する人の割合)はおよそ5%。自治体職員たちのメンタルヘルスの状況は、あまりに悪い状態だった。

面談調査を続ける中で前田医師が多く耳にしたのは、被災直後に避難することを選択した自治体職員の、自責の声だ。

「私は誰に言えばいいんですか?」

2011年3月。窓口にできた長蛇の列と鳴り止むことのない電話を前に、町役場に勤める職員のストレスは限界に達しようとしていた。

睡眠時間はごく僅か。狭いスペースでの雑魚寝で体が休まることもない。

原発事故をどうにかしてほしい。賠償の問題を解決してほしい。義援金はどのように割り振られるのか。住む場所はこの先どうなるのか。不安だからこそ、住民からは様々な要望や疑問が寄せられた。

「言ってることはわかるんですけど、私らではどうにもできないんですよ」

ある1人の母親からの相談に、久保田良介さん(仮名)の口からはそんな言葉が突いて出た。女性から返ってきた一言が、今でも忘れられない。

「そんなこと知ってます。でも、私らは首相には言えないでしょう?政府にも言えないんですよ。東電にだって言えないし…あなたが聞いてくれなかったら、私は誰に言えばいいんですか?」

自分がとっさに口にした一言を、今も悔いている。

故郷をあいまいに失って

「被災者としての声を上げられなかったことによる苦しさもあるかもしれませんが、支援しているにも関わらず他の被災者の方の不満の受け皿になってしまうことによる苦しさが、より大きいのではないでしょうか」

震災後の自治体職員が抱えた葛藤や苦しみについて、一橋大学教授で精神科医の宮地尚子さんはこのように分析している。

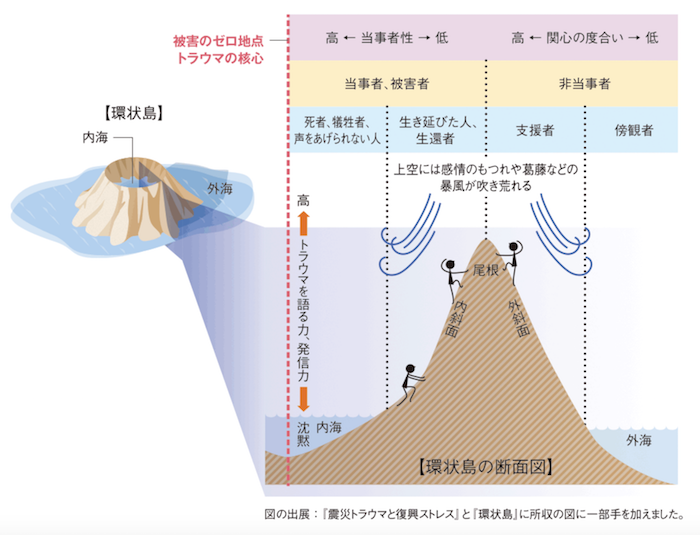

宮地さんは東日本大震災が起きた直後、『震災トラウマと復興ストレス』という本を書き上げた。そこで用いたのが長年のトラウマ研究の末に見出した「環状島」のモデルだ。

「トラウマや大きなストレスを経験した時に、語ることのできない人がたくさんいる。むしろ大きなトラウマほど語ることは困難になっていきます。いま語ることができている人の向こう側にはもっと語ることのできない人がいるということを感じつつ、その人の言葉が持つ意味や重要性を認識してもらいたい」

「環状島」のモデルを用いることでトラウマやストレスを捉えることの意義をこのように説明する。

「被災者は、被災者の間で被害の程度の重さ比べをしてしまいますし、補償の程度の重さ比べもしてしまう。支援者は支援者で、どれだけ自分が被災者に寄り添うことができているのかという共感競争をしてしまう。これらは集団力動の結果として起きること。個人的な感情の問題ではなく、構造的に起きてしまうものだと認識してほしい」

住んでいた町と、そこでの日常を突然奪われる。それもまた一つの「あいまいな喪失」だ。突然の出来事に人生のコントロールを奪われてしまった中で、その状況をどのように凌いでいくか。強さが求められやすい場面だという。

自分の未来はどうなるのか。子どもの未来は。そんな不安から解放されたいと願うのは自然なことだ。先行きが不透明なまま、何かを選ぶことは難しい。

あの日から、「どっちつかずなまま生きていかなくてはいけなくなった」人がいた。それは誰かを行方不明の形で失うことだけに限ったことではない。

震災などが起きた際、支援者ゆえに抱えるストレスによる影響の一つとして、「支援者がどのような立場でいるべきか、自分の立ち位置がわからなくなる」といった現象が起きると宮地さんは語る。

「一人の住民としての意見と、自治体として最終的に決断した復興への道筋がズレてしまったときに抱える矛盾もあったと考えられます。本意ではないが、町が決めたことだからと住民を説得するというのは容易なことではありません」

震災後の対応には、様々な線引きが付きまとう。自治体職員らは、そうしたものさしを、現場で適用することも求められた。

「ここからここまでのエリアに住んでいた人は帰還できる、でもこの先のエリアの人は帰還できないといった形や、補償金の額の違いなど、様々な場面で、自治体職員は規定された線引きに基づいて対応しなくてはなりません」

「それを一人の被災者として体験すると同時に、他の被災者に当てはめる役割も引き受けなくてはいけない立場で仕事を続けた。目の前の現実をしっかりと受け止めようとするほどに、苦しくなってしまう面もあったのではないでしょうか」

「俺は逃げる気はありません」

久保田さんは妻と娘と町のアパートで暮らす。娘は生後2ヶ月だ。

大学卒業後、民間企業に就職。2007年、ふるさとに戻ってきた。

震災が起きる前までは実家で親と暮らしていたが、津波で家が流された。両親は現在、南相馬市で久保田さんと離れて生活している。

町に家を建てるのか、まだ決心はついていない。

当時20代であれば役場を辞めるという選択肢もあったのではと尋ねると、「震災当初は辞めるとか逃げるとか、考える余裕すらなかったんですよ」と振り返った。

「時間が経つにつれて、次のキャリアを考える余裕は生まれてきました。でも、私はこの町には何かしらの形でずっと関わりたいと思っているんです。少なくとも公共の領域がまだまだま大きな役割を占めているうちは、役場での仕事を続けたい。復興に意味のある仕事がやりやすいのは事実ですから」

町の復興のため何ができるか。それが現在の仕事を選ぶ上での基軸だ。

「だって自分の娘とか、友達の娘とか、もっと下の世代がここで笑顔で生活して欲しいじゃないですか。だから現役世代として、俺は逃げる気はありません」

仕事内容は精神的にハードに

一方、一級建築士の資格を持つ山口さんは震災後、仕事を変えることも真剣に考えたという。だが、職場でこの資格を持っているのは自分だけ。その事実が、山口さんを踏み止まらせた。

今は「楽しく前向きに仕事をしている」と笑顔で語り、「辞める気はない」と断言する。

しかし、気がかりなのは若い職員たちだ。

「若い人は毎年、ちょっとずつ辞めていく」。「昔よりも仕事の内容が精神的にもハードになってきている」といい、その影響があるのでは、と高島さんは言う。

「こうなったのは誰のせいだ?といった思いを役場の職員へ向けられる方もいる。最後に受け止めてくれるのは役場ですからね。その相談も、答えを出せる種類ならばまだしも…難しいこともありますから。こんなはずじゃなかったと思う若い職員はいるのかもしれません」

住民のあらゆる言葉の受け皿になるのが職員の務め、そんな思いで仕事を続けてきた。

「なんでこんな理不尽なことを言われなきゃいけないのかと思う人もいるでしょう。でも正直、吐き出す先は他にないんですよ。だから聞いてあげなきゃダメだと思っているし、その悩みを解決することができなくても一緒に話を聞いて、一緒に悩めるってことが、大事だと思うんです」。久保田さんはこう強調する。

住民から直接、どれだけの相談や苦情が寄せられるかは配属の課によって異なる。また、それをどれだけ負担に感じるかも人により異なるため、一様には語りづらい。

だが、一方通行なまま打ち切られることも少なくない国や県への相談と違い、同じ地域の住民でもある役場職員への相談は、より丁寧なコミュニケーションが求められる側面がある。

日々顔を突き合わせる関係性だからこそ、その関係性が決裂してしまわぬよう、コミュニケーションでは最大限に気を配る。時には骨の折れる仕事を続ける中で、精神的に疲弊してしまう人がいるのも、また事実だ。

職員の育成に手が回らない

震災後、役場の仕事は変化したと久保田さんは言う。以前に増して圧倒的に事務量が増えた。震災前の5倍近くの予算を、職員数が減っていく中で捌き切らなくてはいけない。そんな中で、新たな問題も生まれている。

「一番手が回らなくなっているのは、職員の教育ですね。人材育成に手が回らなくなっている」

人がなかなか育たず、その結果として増え続ける業務をこなすことがより困難になっていく。「余力も生まれず、負荷ばかりがかかる」という。

「いま私は役場の中で役職についていますが、震災前なら係長クラス以上はみんな50代でしたよ。早期退職の影響もありますが、一番大きかったのは、団塊世代がごそっと抜けたことです」

「高年齢層は定年などで現場を去り、今では職員の半分以上が、震災後に採用された人たちです。これまで役場を支えてきた人たちからノウハウや知識、経験が継承されないまま多忙な日々に追われていく。悪いスパイラルに入ってしまっている気がします」

燃え尽きないよう、理解を

福島県立医大の前田医師のグループは、ある被災自治体を対象に、3年間の追加調査を行った。

そこで見えてきたのは年間20%の職員が退職するという高い離職率、中でも特に20代から30代の若手職員たちが辞めていくというデータだった。

「調査でフォローしたのは、帰還後の3年間です。最初に面談調査をした際は、健康状態に問題は見られませんでした。でも、年々悪くなっていった。翌年職場を辞めた人のデータを見ると、メンタルヘルスの状態は悪化していました」

2016年に自ら命を絶ったある自治体職員の意見書を、前田医師は担当した。その職員は当時28歳。入職1年目に起きた悲劇だった。

「若い人たちが次々にダウンしてしまうので、現場の管理職もどうしたらいいのかわからない部分があるのではないでしょうか。退職する人が増えるほど、現場に残る職員への負荷は高まる。そんな中で帰還という一大事業を成し遂げることを期待されています」

「住民へのサービスを絶やさないためにも、自治体職員をケアしなければいけないと思うのです。このままだと少なくない自治体職員が燃え尽きてしまう。彼らが潰れてしまえば、復興は実現しません」

「国や県のレベルで、様々な心のケアの仕組みが整えられています。ですが、燃え尽きの一つの原因は、公僕であるがゆえに声を上げにくく、自分の働きがなかなか周囲に理解されないことにある。まずは住民の方にも、復興期を支える自治体職員の努力や苦労を少しだけでも理解してほしいと願います」

9年目の春に

帰還当初はスーパーすらなかった。今ではスーパーだけでなくコンビニエンスストアや個人経営の飲食店も営業を開始し、活気は戻りつつある。

「隣町には原発があったけど、うちにはなかった。どうしたらお金を落としてもらえるかを考えて、作業員さんが飲みに来る場所を作ってきた町なんですよ。この町は昔から、自分たちの力で何とかする町民性があるんです」

そんなふるさとなら町民たちの力を引き出すことさえできれば、またやり直せる。久保田さんは信じている。

故郷を離れたあの日から、子どもたちがそれぞれの道を歩んでいくことは覚悟してきた。

「本当は家も土地も、地域のコミュニティも下の世代へと続いていくと思っていたんだけど、震災で棚上げになってね。この先どうすっかなあって」

3月4日に双葉町の一部で帰宅困難区域が解除された。双葉郡では住民が戻りつつある自治体もある一方で、これから長い復興への道のりが始まろうとしている自治体がある。

「まぁ、またこれから…一歩ずつ一歩ずつって考えてます」。どんなことも楽観的に捉える。これまでも、そうやってあらゆることを乗り越えてきた。

この春、下の子どもが大学進学することを機に、高島さんの妻も山口さんの妻も町に戻ってくる。

震災から9年。新たな生活が、ようやくここから始まる。

※この記事はLINE NEWSと協力し、先行配信した記事を再編集したものです。