まるで、普通の工事現場のような光景だった。

「お疲れ様です」。すれ違う人たちは、建設会社の名前が入った作業着姿で気軽に挨拶を交わす。笑顔もみられる、日常。しかし、その風景は、構内中心部に近づくと一変する。化学繊維製の防護服に身を包み、三重の手袋、二重の靴下、顔全体を覆う全面マスク。一切の外気を遮断する装備が必要となる。1日7千人がこの日常と非日常の空間を行き来し、廃炉作業を続けている。

これが事故から5年を迎える福島第一原発の現状だ。

BuzzFeed Newsは1月14日、福島第一原発(通称1F=いちえふ)構内に入った。「福島第一原発廃炉独立調査プロジェクト」(以下、調査プロジェクト)への同行取材を許可された。

調査プロジェクトは2015年10月、社会学者の開沼博氏が中心となって立ち上げ、元東電社員で原発視察ツアーを手がける吉川彰浩氏、廃炉作業員によるルポ漫画「いちえふ」作者の竜田一人氏が協力する。30年〜40年にわたり続くとされる廃炉作業について、1Fの情報を関係者だけのものにせず、社会に伝える必要があるとの問題意識からだ。国や東電から独立し、民間の資金で調べて、発信している。現在は、5年目の3.11に向けて重ねてきた1F取材などををまとめた書籍「福島第一原発廃炉図鑑」の制作が進んでいる。

今回、同行できたのは図鑑制作チーム全体では3回目の1F取材。写真や動画撮影、東電幹部へのインタビューは取材チームに特別に許可されたものであり、BuzzFeed Newsも同行という形で取材許可を得た。

原発への出勤ラッシュ

朝8時過ぎ、福島県広野町と楢葉町にまたがるJヴィレッジ。1Fから直線距離で約20キロに位置する。かつてサッカー日本代表の合宿で使われた名物施設は、原発事故後、廃炉作業の拠点に変わった。中に入ると、歴代日本代表の写真も掲げられているが、目立つのは作業員を激励する寄せ書きだ。「日本のために頑張ってください」「絆」「心」、そして千羽鶴。全国の小・中学生から送られたものが多く飾られている。

入り口にグレーやカーキの作業服を着た男たちが集まっている。東電社員が着る制服は紺地に青が混ざったもの。服の色だけで、彼らは東電から廃炉作業を請け負った「協力企業」の作業員であることが一目でわかる。

彼らは1Fへ向かうバスを待っていた。7千人の作業員で、早朝には出勤ラッシュもあるが、この時間帯は少しばかりラッシュを外れている。周りを見渡すと、スポーツ紙に目を通す50代前後の作業員、スマホをながめる若い作業員。談笑の声に様々なお国言葉が混じる。福島訛りも聞こえる。

Jヴィレッジ入り口には作業員へのアンケート結果が掲げられていた。そこには彼らの本音がよく映し出されている。例えば、労働環境に対する不満。

駐車場が少ない、着替えの場所が狭い、駐車場が足りない、バスが混雑している、食事をとる場所がない、他と賃金が変わらない……。世間でよく聞く職場の不満が並ぶ。

アンケートを見ると、「働くことへの不安がある」と回答したのは37.3%。そのうち63.3%は被曝の健康影響をあげた。普通の不満と原発特有の不安が交錯する。

禁じられた所持品

いよいよ1Fに向かう。写真入りの証明書を見せて、一時立ち入りの許可証を受け取る。カード型の首紐付で、ここから先は常に首から下げているように注意を受けた。身分証を忘れて許可証が受け取れなかった人は、東電社員とどれだけ面識があっても立ち入り不可。海外旅行にパスポートを忘れたのと同じ扱いを受ける。

所持品も厳しく制限される。今回の取材で許可されたのは、撮影機材があるカメラマン以外は、透明なビニール袋に入った資料、ノートとペン、ICレコーダーだけ。スマホ、財布も持ち込みは厳禁だ。撮影については、核物質を守り、外部への情報漏えいを防ぐ法令を根拠に一部制限される場所がある。

荷物はJヴィレッジで保管される。これらの指示を出すのは東電本社、復興本社の広報担当者だ。ここから先、彼らは常にチームに同行する。

準備が整い、私を入れて8人の取材チームは1Fへ向かうバスに乗り込んだ。作業員が待つバスとは別に用意された、なんの変哲も無いマイクロバスだ。

戻らぬ住民、居酒屋の作業員

Jヴィレッジから1Fまでの行き方は、とてもシンプルだ。国道6号線を北上し、楢葉町、富岡町を通過し、大熊町の交差点で海側に右折する。2014年9月に通行規制が解除され、6号線を車で走るだけなら誰でもできるようになっている。特別な許可は必要ない。

作業員を乗せたバス、トラック、一般車両…。福島県沿岸部の主要道路だけに、いろんな車が行き来している。1Fの方角へ北上する車も、いわき市方面に南下する車もひっきりなしに走っている。

原発20キロ圏内の楢葉町中心部に入る。楢葉町は2015年9月に避難指示が解除され、住民の帰還がはじまったばかりだ。震災時には、約7600人が住んでいたが、避難先から戻る住民は昨年末の段階で407人に過ぎず、人通りは少ないように見える。しかし、6号沿いには居酒屋の看板もかかる。少しずつ変化も見られる。1Fを取材した夜、この居酒屋に、取材チームと立ち寄った。店内は多くの作業服姿で賑わい、ビールや焼酎を飲む姿が見られた。

「あの日」を思い起こす町

バスはさらに北上し、原発から約10キロの富岡町に入る。この先、1Fがある大熊町・双葉町まで全住民の避難が続いているエリアだ。富岡には東電が建設した子供向けの学習施設「エネルギー館」が立っている。中には原発の仕組みや放射線の基礎知識が学べるコーナーがあるという。その向かいには「回転寿しアトム」、隣にはケンタッキーなどファストフードも。事故前は、エネルギー館で子供を遊ばせ、昼食を近くで済ませる。春には「夜の森の桜」で毎年、お花見。これが周辺住民の定番コースだったという。

いまは、人の姿はない。窓ガラスが割れたままのゲームセンター、コンビニの跡……。5年前のあの日を想起させる光景が広がる。

1Fが立地する大熊町に入る。高い放射線量区域のため、立ち入りを禁じるバリケードも目立つ。かつて田んぼだった場所は一面、草が生い茂っている。

ここでようやく直進が終わり、交差点を右へ。海側に進む。

1Fに到着、変化を体感

大型クレーンが立ち並ぶ1Fの姿が窓から見えてくる。Jヴィレッジからここまでは、40分弱。検問でバスが止められ、運転手が職員から訪問理由の確認を受ける。検問を通り抜けて見える1Fの入り口、「入退域管理施設」の外壁には鹿島、東芝、関電工、三菱重工…廃炉作業に関わる40社を超える企業名一覧が掲げられている。

ここまでの段階で、この5年間で放射線量が低下していることがわかる事実がある。服装だ。

私はここまでダウンジャケット、ニット、デニムで来ることができた。つまり、普段着のままだった。事故直後は、作業員はJヴィレッジで、防護服への着替えが求められていた。多くの人がイメージする作業員像は、この時のものだろう。

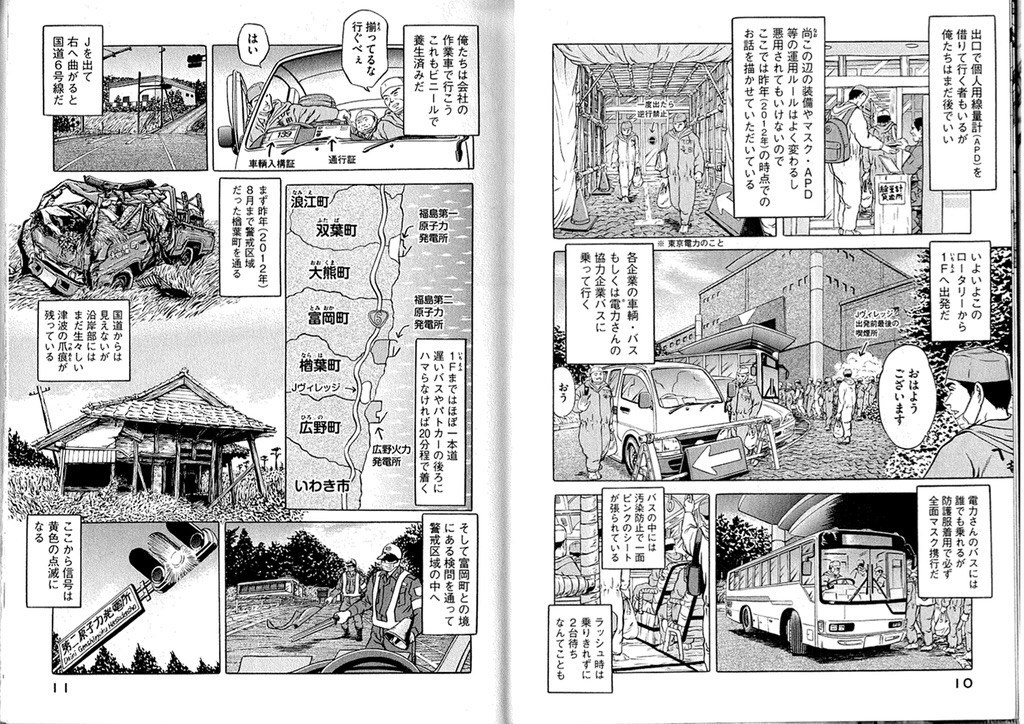

竜田さんの漫画「いちえふ」1巻には当時の状況が詳細に描かれている。2012年時点で、竜田さんたちはJヴィレッジで現場作業用の服に着替え、1Fに向かっていた。当時は6号線も通行規制がかかっていた。

避難を強いられた住民の帰還は、遅々としている。特に立地自治体周辺は目処が立たない。それでも現場に来れば、変化を体感できる。

「お疲れ様です」 覆されたイメージ

構内に入るためには、金属探知機検査や手荷物チェックが必要だ。視察の場合、手荷物は少なく、Jヴィレッジで持たされた半透明のビニール袋に入れているだけなので、スムーズに終わる。

1F構内では企業名が書かれた作業服を着ている作業員と数多くすれ違う。視察用の通路はなく、作業員と同じ道を行き交うからだ。

驚くのは、作業員たちがすれ違うたびに「お疲れさまです」と挨拶を交わすことだ。若い作業員は高校球児のように元気いっぱいに。年配の作業員は穏やかに。「おつかれーっす」とややくだけた感じの声もある、私たち取材チームのように、明らかに作業者とは異なる外見でも、構わず挨拶をしてくれる。

通路にはところどころ、花も飾られている。事前に抱いていた「緊張感を強いられる殺気立った現場」というイメージは、入り口時点で覆された。

すれ違うのは作業員ばかりではない。東電は原発事故以降、1万6千人の視察を受け入れている。その中には、大学生や地元の住民も含まれている。これも作業現場の除染が進んで放射線量が事故直後に比べて大幅に下がったためで、受け入れ人数は年度を追うごとに増加している。

今回の取材に同行しながら話を聞いた元東電社員の吉川彰浩さんは「現場の変化が挨拶に現れている」と話す。地元住民の原発視察をコーディネートしてきたが、「1年前は私が『お疲れさまです』といっても返してくれなかった。でも、いまは向こうから挨拶してくれる。挨拶ができるかどうかは現場のコミュニケーションに直轄する問題。コミュニケーションが取れる現場のほうがミスが起きにくいのです。1年前より、安心してみられる現場になったと思います」

変化といえば、不満があがっていた食事は、2015年に大熊町に給食センターが開所、給食メニューは日替わりの定食、丼、カレーなどが用意できるようになった。職場環境の改善が、心理的な変化を促しているのかもしれない。

そして、1Fの中心部へ

13時35分、構内の取材に入った。入り口付近にある入退域管理棟から違う構内専用のマイクロバスに乗り換え、免震重要棟に移動する。

バスに乗り込む前に、普段着に加えて綿の手袋(通称・めんて)とどこにでもある普通の立体型マスク、ビニール製の靴カバーをつけるよう指示がある。

作業員間には細かいルールがある。靴カバーを脱ぎ履きする場所や「履き方・脱ぎ方の手順」まで決まっている。片方の足から外し、カバーを捨て、その足をおき、もう片方の足のカバーを外し、捨てる。

ルールは厳格に守るように求められ、足をつく場所や手順を間違えると、同行する東電社員から「ルールを守ってください」と厳しい口調で注意が飛ぶ。手袋やマスクも同様。作業員と同じルールの遵守が求められる。

バスが進み始め、まず目につくのは汚染水タンク群だ。見慣れた工事現場の安全標語もあちこちにある。たまに「KY」という単語も見かける。「空気が読めない」ではなく「危険予知」の略語だ。

マスク、防護服、APD

バスから降りないコースであれば、この綿の手袋、マスク、靴カバーだけで視察することもある。我々は事故現場に近づくため、免震重要棟に到着後、より重装備に着替えるよう求められた。

着替え部屋に設置された椅子の上には、透明なビニール袋が置かれていた。「バズフィードJ イシド」と白いガムテープに黒字で書かれているものが2つ。ガムテープは、はがしやすいように先端が丸めてある。

中には、綿の手袋、靴下2足、ゴム手袋2枚、下着上(Tシャツ、胸に二ヶ所のポケット。ここにそれぞれ通行証と警報器付きのポケット線量計APDをいれる)下(ゆったりしたタイツ)、頭カバー、防護服(左右の胸部分がビニールで透明になっている。下着のポケットが良く見える、そして半面マスクが1セットだ。サイズもバリエーションがある。視察箇所によっては半面マスクよりも厳重な全面マスクの着用が義務付けられている場所もある。

セーターとデニムを脱ぎ、下着を身につけ、靴下1足分をはき、上から防護服を着る。胸と背中には、ビニール袋に貼ってあった、会社名や名前が入ったガムテープを転用して貼る。

綿手袋をつけ、その上からゴム手袋、ガムテープを巻きつけて目張り、さらにその上からもう1枚ゴム手袋を重ねる。なるべく密着させて、放射性物質の侵入を防ぐよう指示を受ける。足も同様。靴下を一足はいて、さらにもう一足は目張り用。防護服の上に履く。

次はマスクだ。息漏れは最も注意される。放射性物質が付着した埃などを吸い込まないようにするためだ。メガネが曇るかどうかが一つの判断基準。曇らなければ合格だが、締めつけをきつくしすぎると、呼吸が制限され、頭も痛む。今回は半面マスクだが、全面マスクはもっときつい。

二重の靴下、三重の手袋では普段と同じ感覚で歩くことも、手を動かすことも難しい。半面マスクでも息が苦しいのに、作業員によっては全面マスクで高線量区域に向かい、細かな作業を要求される。2012年と2014年に働いた竜田氏は原子炉建屋内の配管補修工事をしていた。全面マスクで鼻がかゆくなっても、外すなどもってのほか。これが苦しかったという。

現場で履き回す黒のブーツ型靴に靴カバーをつけて、やっと事故現場に近づくことができる装備が整った。入り口で作業員たちに送り出される。

「ご安全に!」

バス内からの視察

再び構内専用のバスに乗り込み、1号機から4号機まで海側から順番に視察する。この間、バスは時速だいたい20キロ〜30キロといったところだろうか、場所によっては徐行程度まで速度を落としてゆっくりと走る。

地震と津波でひしゃげたままの設備や、壊れた鉄骨がむき出しになっている3号機の姿が確認できる。事故から5年たった今も、破壊のすさまじさとその後の廃炉作業の難しさを静かに伝えている。2号機と3号機の間をバスで通った。高線量ポイントなので、バスは止まらない。

取材チームで動画と写真撮影を担当する3人は、事前に要望を出し、許可が出た複数の地点でバスから降り、撮影に臨んだ。靴カバーはその都度、履き替える。東電社員も一緒におりて、靴カバーの履き替えを手伝う。慣れていないと一人では靴カバーを脱ぎ履きするだけでも難しいからだ。半面マスクで声は遮断され、コミュニケーションはその分取りにくい。戸惑っている様子が、バスの中からもうかがえる。

建屋西側の高台から1号機〜4号機をみる。私はこの場所だけ、撮影チームと一緒に降車することを許された。視察できた場所は1号機〜4号機の外観を一望できる建屋西側の高台だ。視察ポイントに限れば、建屋近くでもおおむね30〜50マイクロシーベルト毎時だったが、高台の線量は高く、210マイクロシーベルト毎時まで上がった。同行の東電社員は「当初に比べれば、これでも片付いたほうです」と3号機を見ながらつぶやく。「ここは線量が高いので、もう引き上げましょう」。数分でバスに戻るよう促された。

廃炉への遠い道のり

確かにがれき撤去は進んだ。放射線量は下がっているのも事実だ。一方で、廃炉作業を終わらせるまでの道のりは遠い。

目指す「廃炉」のためには核燃料などの塊(燃料デブリ)を取り出し、原子炉を解体する必要がある。しかし、放射線量が高すぎるため、人は立ち入れない。溶け落ちた燃料デブリが各号機のどこにあるのか、どういう状態にあるのかもわかっていない。その状態を調べ、取り出すための技術開発から進めなければならないのが現状だ。政府が公表した廃炉工程表では、この先30年〜40年かかるとしている。

高線量の現場でも、防護服姿の人々が廃炉作業のために行き来していた。廃炉作業はロボットに頼る部分もあるが、多くは人が手がけている。世の中の多くの人は彼らがどのように働いているのかを知らない。私自身、今回の調査に同行するまで、彼らの姿をイメージすることすら難しかった。

「1Fの情報を関係者だけのものにせず、社会に伝える」。調査プロジェクトが立ち上がった理由を、改めて理解した。

バスに乗り込み、再び免震重要棟に。ルールに従って、ゴム手袋、カバー、防護服などを順番に脱いでいく。身体の表面に放射性物質が付着していないか、汚染状況を調べる身体調査を受ける。異常がなければ、施設に入ることを許可される。

最後に、作業員から今回の被曝量を告げられる。16時40分までの約3時間で、20マイクロシーベルト。東京—ニューヨークを飛行機で1往復すると、だいたい200マイクロシーベルト被曝する。その10 分の1だった。

東電幹部「福島をシンボリックな場所に」

廃炉作業の情報発信について、東電はどう考えているのか。図鑑制作チームによる東電幹部へのインタビューに同席し、質問した。

東電福島復興本社代表を務める石崎芳行氏は、情報発信の拠点作りに言及した。

「廃炉が完了し、更地にしただけでは責任を果たしたことにならない。情報発信基地を作り、そこに行けば1Fのすべてがわかる。そんな場所を作りたい。日本では広島や長崎の原爆被害があった。被害は不幸だが、世界平和を願う人々にとって、広島、長崎をみないと語ることができない場所になっている。良い悪い、好き嫌いは別にして世界には原発が残っている。福島第一は将来的に、世界中の原子力関係者が見にきて、事故について考え、また各国に戻る。そういうシンボリックな場所になる必要がある」

その施設ができたときに、何を一番伝えたいのか、聞いてみた。

「事故を起こした最大の原因、つまりリスクに対する想像力が欠けていたことを伝えたい」。石崎氏は質問に、終始、淡々と答えていた。

廃炉作業を担当する「東電福島第一廃炉推進カンパニー」トップの増田尚宏氏は「今後も、視察受け入れは力を入れたい。その上で、1Fの何が知りたいのか、どこを改善すればいいのか。意見をもらえるようになりたい」と話した。

東電だけの情報発信でいいのか?

東電は作業員向けのホームページを公開したり、定期的に記者会見を開いたり、福島第一原発の現状に関する情報発信に取り組んでいる。現場で作業し、原発の現状について最も多くの情報を持っているのは東電自身だ。

しかし、東電からの情報発信だけで十分なのか。

調査プロジェクトをまとめる開沼博氏はこう答える。「だから、民間からの発信が大事になってくるのです」。

「震災原発事故以降、原発内がどうなっているか独立して調べるプロジェクトがなかった。原発が安全か危険かという二項対立がエスカレートするだけで、廃炉の現場をどうなっているのかを可視化してこなかった。社会の側から見えていない核心部分を可視化しないと、廃炉に関する議論そのものが成立しなくなる。一般の人に何を調査してもらいたいのか意見をもらったり、調査費用などを支えてもらう『民間』として中立性を大事にしたい。自分たちが専門家と非専門家の間に立って、国や大企業に頼らず、調査を続けていく必要がある」

まずは自分たちで調べる。こうした姿勢で福島第一原発と向き合うプロジェクトは他にもある。

民間の海洋調査プロジェクト「うみラボ」は、汚染水が海洋にもたらす影響について調査実績を積み上げている。1F沖1.5キロまで船を出し、水や魚を採集し、自分たちで放射線量を測定する。測定プロセス、データはウェブ上で公開している。

うみラボの中心メンバー小松理虔さんも1Fの視察に参加した。そこで何を感じたのか。

「目に見えない被害の検証を」

「確かに原発内の視察で実際に働いている姿を見ることができました。参加できてよかったという思いはあるが、視察中に何度か、福島県に対する東電の復興活動をアピールされる場があった。視察自体が『東電による対外PR』という一面は否めない」と話す。

だからと言って、視察を否定し、東電の主張は聞かないという態度を取るのも違うと小松さんは感じている。

「東電だけの情報ではなく、民間調査や各自治体などが提供する情報、情報発信に対する姿勢なども合わせて評価していく必要がある。廃炉にあわせて原発事故の被害、震災関連死の問題、文化やコミュニティの損失など目に見えない被害を地道に検証していくことが『原発事故を正しく捉える』ことになる」

現場の状況は日々変化している。一方で変わらない問題も残る。震災、原発事故から5年は、決して節目ではない。