「君が南国のフルーツだと思って持っているものは、ぼくのうんこだ」(小学2年生)【南】

「このうんこの産地はどこですか」(小学4年生)【産】

「父に肩車してもらいながらうんこを漏らしたら、本気で怒られた」(小学1年生)【車】

いま、異色の学習書「うんこ漢字ドリル」が話題だ。

勉強が楽しくなるための工夫として、小学生が大好きな「うんこ」が1冊まるごと取り入れられている。

「小学生=うんこ好き」という定説はいつの時代も変わらないのか、3月の発売から1ヶ月で約70万部に到達。

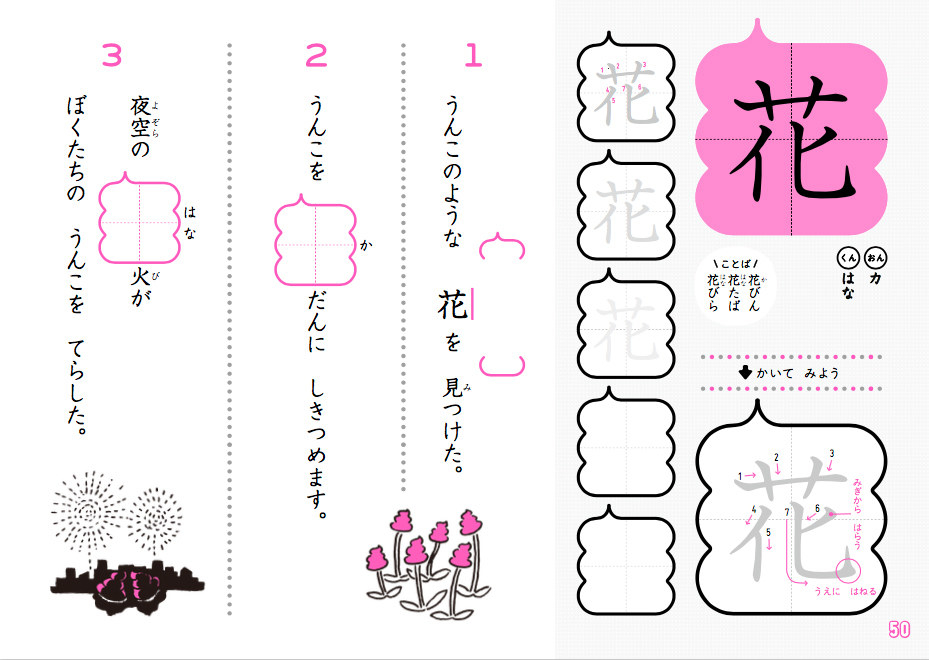

1年生から6年生までの各学年のドリルは、すべての漢字の例文にうんこが使用されている。

その数、なんと3018個。

しかも、きちんと小学生が学ぶ漢字を使い、きちんと学ばせるという条件の中だ。考えるだけで想像を絶する。

すべての例文を考えたのは、DVD「人の怒らせ方」シリーズや、TVドラマ「神話戦士ギガゼウス」などでも知られる脚本家・演出家の古屋雄作氏。

どのような思いで、どうやって作られたのだろうか? BuzzFeedが古屋氏に聞いた。

なんでトイレでうんこしちゃダメなんだよ

−−そもそも、なぜうんこで漢字ドリルを作ろうと思ったんですか?

2003年にさかのぼるんですが、もともと「うんこ川柳」という、「うんこをブリブリ漏らします」「うんこがプカプカ浮いてます」みたいな、4・4・5を基本にした川柳(定型詩)をライフワークで作っていて、ぼくと「うんこ漢字ドリル」の編集者であり、文響社の社長でもある山本で「うんこ川柳」の本を作っていたんですよ。

うんこを繰り返して文章を作ることのおもしろさから、日本語の表現のおもしろさを学べるんじゃないかと。

そしたら、川柳と日本語だとターゲットが狭いということで、山本から「うんこと学びの組み合わせはおもしろいと思うから、うんこ川柳で学べる漢字みたいな本はどう?」って言われて。

それから、うんこ川柳と小学生が学ぶ漢字を組み合わせた本を作っていたんですけど、途中から川柳がなくなって、いつの間にか、全部うんこ縛りにする漢字ドリルにしようかってことになって、作りましたね。

−−例文の中には、古屋さんのうんこ体験も含まれていますか?

お漏らしとかですか(笑)? 体験はないんですけど、小学生の時から下ネタが好きだったし、うんこで笑ってたし。でも、小学生の時って、うんこするのにトイレにいけなかったりするじゃないですか? 恥ずかしいとか。

それこそ、お漏らしでもしたらトラウマになるし、学校でうんこしてるのがバレただけで株が下がる。うんこに対する抑圧された空気感を変えたかったんですよね。

あくまで子供達に楽しんで学習してもらうのが大前提ですが、うんこというものを存分に楽しんでくれよっていう、もっとうんこがオープンになればいいなっていうのが、個人的な「うんこ漢字ドリル」の裏テーマです(笑)。

だから、例文の中でも結構漏らしてるんですよね。

−−なぜ、そこまでうんこへの思い入れが強いのでしょうか?

特に自分がうんこで傷ついたという明確な理由はないです。でも実際、やっぱりものすごいうんこを我慢しながら家に帰ったりとか、本当に学校でうんこできなくて半泣きで悩んだ経験はありましたんで、「なんでトイレでうんこしちゃダメなんだよ」って。それを解禁したかったんですよね。かなり裏テーマですけどね(笑)。

うんこの抽象度を上げていった

−−3018個ものうんこの例文はどうやって作られたんですか?

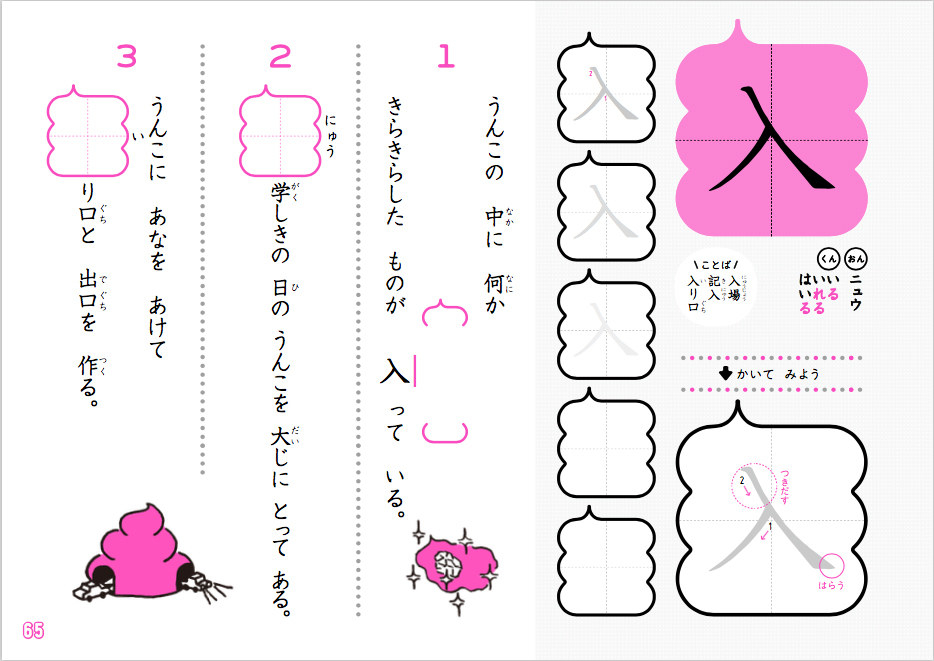

たとえば「入」という漢字だったら、「入学」「入り口」という、(例文に)使う熟語を決めてから考えます。「記入」の方がおもしろい例文ができそうだと思っても、ちゃんと小学生が優先的に学ぶべき熟語を選んで、学ぶべきものをちゃんと学べる熟語で例文を作りました。

−−学習に重きを置きながらも、例文はどれも笑ってしまうものばかりです。

(漢字という)お題があって、その漢字の熟語とうんこを使わないといけないという縛りがある中で、また同じような例文が出てきたと思われないようなバリエーションとか切り口をつけながら、いかにおもしろい例文を作るか、という挑戦はしました。

−−例文を考える上で、気をつけたことはありますか?

基本的にはおもしろい例文であることが大事なんですけど、うんこを食べるとか、匂いが臭いとか、うんこの物質的な嫌悪感を抱かせるようなものからは、どんどん遠ざけるようにしました。

具体性をどんどんと削ぎ落として、抽象度を上げていくというか。「うんこってなんだっけ?」ってなるように、うんこの生々しさを消すくらいにぶっ飛んだ表現をするようにしました。

サブカル本ではなく、教育本として胸を張れるように

−−うんこというマイナスな側面のあるコンテンツながら、「うんこ漢字ドリル」は多くの人に受け入れられているように感じます。

想像以上に肯定的な空気ですね。こんなの不潔だしやらせたくないとか、全然売れないとか、マイナスの反応が想像できるので、最初は怖かったですね。叩かれるんじゃないかと。

それは、デザイン含めて、不潔感や陰湿な感じをなくすようにケアしているのが1つと、文響社が編集プロダクションさん(株式会社あいげん社)をいれて、教育本としても、ちゃんと細かい部分(例文の倫理的な配慮や文部科学省が定める新学習指導要領に対応)まで行き届いていることがよかったんだと思います。

本当にちゃんと実用性のある教育書にしたくて、おもしろいだけのサブカル本にはしたくなかった。「うんこ漢字ドリル」は教育書ですって胸を張れるものにしたかったんです。なので、編集プロダクションさんには、すごく厳しく内容をチェックしてもらいました。

ぶっ飛んだ内容なんですけど、「意外としっかりしてんじゃん!」って、ちゃんと真剣に作ったことが、読んでくれた人に伝わっているんだと思います。

真剣にやればやるほど、またくだらなさも相乗効果で上がっていくし、すごくいいことですよね。何をこんな真剣にくだらない本を作ってるのって(笑)。

−−作ったけど、お蔵入りになった例文はありますか?

1年生だったら1年生がわかる言葉で作るとか、「きみのカバンにうんこを入れたよ」とか、いじめの原因になりそうな例文はやめました。

他にも、「うんこまみれの男が車に跳ねられた」という例文は子供にあまり見せない方がいいとか、「火山が噴火してうんこが降ってきた」だったら、御嶽山の噴火で亡くなった人の気持ちを考えようとか、その例文を本当に小学生に見せていいかどうかーー。

当然、僕も「うんこ漢字ドリル」で変なことは起きてほしくない。でも、おもしろくないと意味がない。そこのバランスは入念に確認しましたね。

3018個目の例文から漂う、うんこへの哀愁

−−6年生のドリルを読んでいると、特に終盤はどことなくうんこに対する哀愁が漂っているように感じました。

そんな人いないと思うんですけど、1年生から順番に作っているので、6年生まで続けて読んでいくと、冒険家っていうキャラの旅の過程がわかるようになってるんですよ。

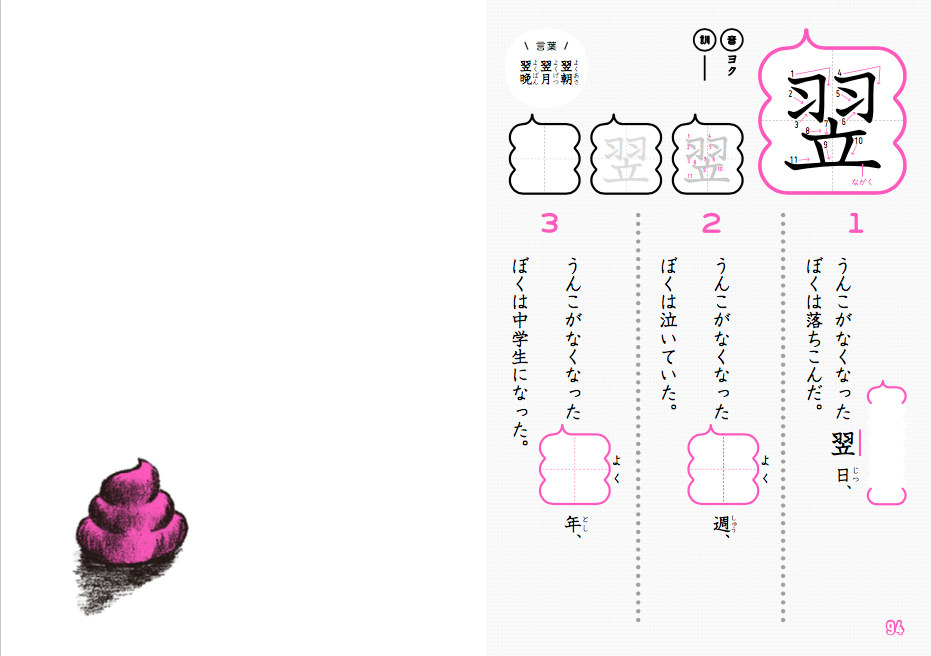

6年生の最後の例文(「うんこがなくなった翌年、ぼくは中学生になった」)は、僕の中でも本当に3018個目に作った例文です。だから、最後の残り何ページかは、ちょっとストーリーっぽいものにしようというのはあったんですよね。

(「片」という漢字では)「いよいよ全てのうんこを片付ける時がやって来た」とか、「片道だけうんこを運び、帰りは手ぶらで歩いた」ってことは、どこかで(うんこを)処分したということですよね。

「部屋の片方の壁を埋めたうんこがすべてなくなった」とか、「うんこ漢字ドリルが、間もなく最終ページに至る」とか、クライマックスを意識しましたね。ドラえもんがいなくなるみたいに、うんこを卒業したという感じで(笑)。

−−3018個の例文の中で、古屋さんのお気に入りの例文は?

本当に3000個以上もあるんで忘れているのもあって、今すぐパッと浮かばないですね……。でも、今パラパラ見ると、自分でも笑いますね。バカじゃないのって(笑)。

「この寸劇をみないと、うんこできないシステムなのか」とか、どういう状況ですかね? これ(笑)。急いでトイレに行ったら、ドアの前で寸劇を1回見ないと通れないんでしょうね。

1冊でもドリルを読んでもらえばわかると思うが、「うんこ漢字ドリル」はおもしろい。

それは、学習するという教育書としての側面に加え、古屋さんが考えたうんこの例文から頭に浮かぶ、ありえない情景からのおもしろさ。そして、そのおもしろさから、どんどんと次の漢字の例文を読みたくなるような、好奇心を掻き立てる魅力が、うんこに詰まっているからだろう。

教育とうんこを組み合わせたイノベーティブな漢字ドリル。子供はもちろん、大人が読んでも、うんこで腹を抱えて笑っていた、懐かしの微笑ましい思い出がよみがえってくる。