「ひきこもり」は若者に限った問題ではない。

80代の親が50代の子どもの生活を支える様子から、「8050問題」と呼ばれるようになった。

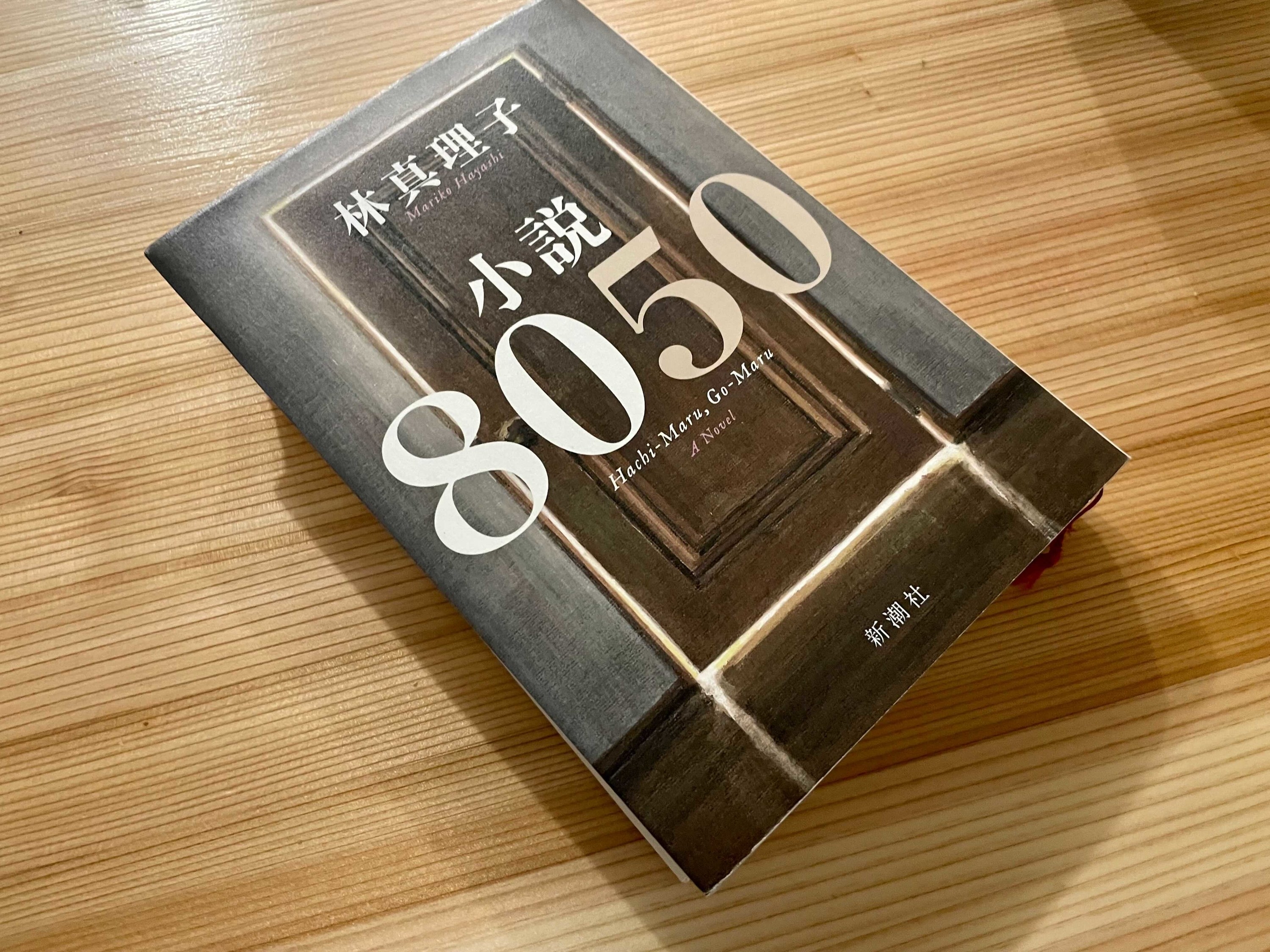

林真理子さんの最新作『小説8050』は、そんな「8050問題」一歩手前の家族を描いた物語だ。

「週刊新潮」連載時から大きな反響を集め、発売前に重版が決まった。

裁判シーンなど、これまで苦手としてきた描写にもチャレンジしたという林さん。

「背伸びしないと成長なし」「エッセイで余生を送るおばさんになりたくない」と語るバイタリティーの源を探った。

描いたのは、『8050問題』から逃れるために奮闘する家族の物語

《都内で父親から受け継いだ歯科医院を営む大澤正樹には美しい妻と優秀な長女がいる。生活に不自由することはなく、ぱっと見は完璧な人生だ。

だが、大澤家は大きな秘密を抱えていた。それが長男・翔太の存在だ。受験を経て有名中学校に合格したものの、突然ひきこもりに。以来、7年間部屋から出られなくなっていた。

長女の結婚をきっかけに、家族は翔太の過去と向き合うことを決めるーー。》

ーー連載もかなりの反響を集め、書籍化されると発売前に重版が決まりました。

こんなの初めてです。

ここまで反響をいただけるとは、想定していませんでした。正直「なんで?」って。

だって、暗い小説ですし、恋愛のような楽しい内容もない。それに読んでいて辛くなるお話だから。

ーータイトルには「8050」とありますが、ここに登場するのは50代の親と20代の子ども、「5020」です。なぜ、「8050」より若い家族を描いたのでしょうか?

当初、新潮社の方からは「8050問題」をテーマに小説を書いてほしいと依頼されました。

でも、資料を読み込み始めた時に「8050」世代の家族の物語では未来を描きづらいと感じてしまったんです。

とても辛いことではありますが、ひきこもりの年数が長くなればなるほど希望を持ちづらくなっていくのも現実です。ですから、もう少しタイムラインを前倒しして、「8050問題」から逃れるために奮闘する家族の物語を書こうと決めました。

長男の翔太は中学校時代の経験からひきこもってしまった。「5020」世代ではありますが、それでも7年のブランクがある。7年ですら、かなり重たいですよね。

それが10年、20年、30年となった時の深刻さは相当なものだと思います。

「背伸びしないと成長なし」がモットーだが…

ーー読み進めると、ところどころに取材の痕跡が見えます。ここまで取材しながら、週刊誌で小説を書くのは大変ではありませんでしたか?

大変ですよ、もう。途中で嫌になりかけました。

週刊誌の連載って作家にとっては一番辛いんです。新聞の方がずっと楽。ちょっと風景を挟んだりして、時々はページ数を稼いだりもできなくはない(笑)

でも、週刊誌の場合は週に18枚。しかも、それ以外にも連載をいくつも抱えている中でスタートしたので、できるかどうか不安もありました。

連載をはじめるちょうど直前に新型コロナウイルスが感染拡大して、講演や対談の仕事がなくなったことはある意味で幸運だったのかもしれません。

どこにも行けなくなり、近所のスーパーへ行くのが唯一の楽しみのような日々が続きました。あの日々はまさに小説を書くための時間だったのだと思います。

外界との関わりがピタッと閉ざされた中で、全てがこの小説へ集約されていくような時間でした。

ーー特に大変だったのは、どのような点ですか?

やっぱり裁判シーンですね。

ーーあの裁判シーンは非常にリアルだと感じました。

もう、あのシーンは涙なくしては…

私にとって一番苦手なところですよ。いくら作家と言えども…苦手な分野ってあるじゃないですか。

以前、医療小説を書いた時も非常に大変でしたが、今回も。

「背伸びしないと成長なし」ってのが、私のモットーですけど、本当に大変でした。

最初は一人で弁護士の先生の事務所へ行って話を聞いたんです。でも、帰る頃には頭がパンクして、容量を超えちゃった。

だから、「次からは若い方も一緒に連れてきてください」と言われて、編集者と一緒に弁護士の先生のところに通って勉強しました。

しかも、書いたら書いたで3回くらい直しが入って…

最初に書いた原稿に対しては、「これは弁護士ではなく親がやるべきことです」「ドラマの見過ぎです」と言われてしまって(笑)

振り返ってみると、弁護士の先生も翔太に対して真剣に接してくださったのだと思います。

だから、この辺りで物語を締めくくろうと考えていた時には、「こんなにトントン拍子で裁判まで進むなんて、おかしいですよ」と言われたこともありました。

私もさすがにこの年になって、キャリアも長くなってくると、校正で思いっきり直されることなんてないんですよ。

でも、今回は弁護士の先生のチェックもあり、編集者のチェックもあり、さらに校閲のチェックがすごい。

校閲から戻ってきた原稿を見ると、「この時のこの心理はおかしい」「ここでは怒らないだろう」「こんな風に言わない」といったことが、びっちりと書いてあるんです。

「ここまで校閲として指摘するのはどうなの?」と思ったこともありましたが、よくよく読んでみると校閲前の原稿よりも、たしかにずっと良くなっていました。

不思議に思いましたが、担当してくれた校閲の方が、主人公と同年代の男性で、『小説8050』が好きだったからこそ、ここまでやってくれたと知った時は驚きました。

「この裁判は勝たなくてもいい」弁護士の言葉がヒントに

ーー物語の中では、翔太と父親が中学校時代の出来事をめぐって裁判へと突き進んでいきます。ひきこもりをめぐる物語では、就職をするということがゴールとして設定されがちな気がするのですが、なぜ闘うことを選んだのでしょうか?

小説の中の弁護士が「この裁判は勝たなくてもいい」「お父さんが息子のために戦っていることを見せてやってほしい」と言いますが、あれは取材した弁護士の先生が実際に口にした言葉なんです。

7年前の出来事をめぐる裁判となると、証拠集めも大変です。正樹は弁護士から自分で証拠を集めるよう求められ、必死で探していく。

翔太の荒ぶる魂を救うためには、これしかないと思いました。

私はこの小説を通じて、何度だって人生リベンジできるんだっていうことを伝えたい。たしかに現実は残念ながら甘くはありませんし、ひきこもりの生活が長くなればなるほど、リベンジのハードルも高くなってはいきます。

20代、30代、40代の「8050」に至る一歩手前でも、できることはあると思うんです。

「エッセイで余生を送るおばさん」にはなりたくない

ーー「次に書くものが自分の代表作になるんじゃないか」「まだまだ、このままじゃ死ねない」といったことを林さんは対談や過去のインタビューでおっしゃってますが、なぜそんなにハングリーでいつづけられるのですか?

ハングリーですかね?

だって、私たちの仕事ってそのくらいしないと、どんどん取り残されていきますから。

余生はエッセイを時々書きながら、講演でもして食べていこうなんて考えていたら、きっと消えていってしまいますよ。

第一線に立ち続けようと思うなら、それくらいのことを考えていないと。

作品を年に何個か書き続けようと思ったら、それくらいやらないと。生やさしい世界ではないので。

自分がいまいる場所に満足して、とどまってしまったら、きっと「エッセイで余生を送るおばさん」になっちゃう。

そんな自称・作家にはなりたくないんですよ。

ーー今回、法廷での出来事を描いたように、やったことのない題材に背伸びしてチャレンジするのは簡単ではないのでは?

私が見ている限り、直木賞の選考委員クラスの方は皆さん色々とチャレンジしていますよ。

家族の物語を描いてきたかと思えば、源氏物語にチャレンジしたり…

角田光代さんは「私は千本ノックをやるように短編を書く」とおっしゃっているんです。

その言葉にすごく感動して、私も毎月は無理でも3ヶ月に1回短編を書くようにしています。

第一線にいる人というのは、そういう人々です。「この辺でいいや」とか「これをやれば食べてはいけるだろう」とか思ったら、それでおしまいですよ。

貪欲だ、って言われますけど、他の作家の人だってそうだよね。私だけじゃない。

もちろん、これから先、体力的なことで限界は出てくるかもしれません。でも、今はもう『小説8050』の次の作品を書き始めています。