女の幸せって何なのだろうか?

高給取りの男と結婚する。子供を生んで、家庭を守る。働く女性が増えた現代でも「女の幸せ」テンプレートはうっすらと残っているように見える。

「やっぱり、女の人も働き始めると男化するのかな。怖いからどうかと思うよ」

夫は悪気なしに注意する。

その言葉に困惑しながら、妻は声を震わせて「なにもしなくても愛されると思ってるの?」 と聞く。

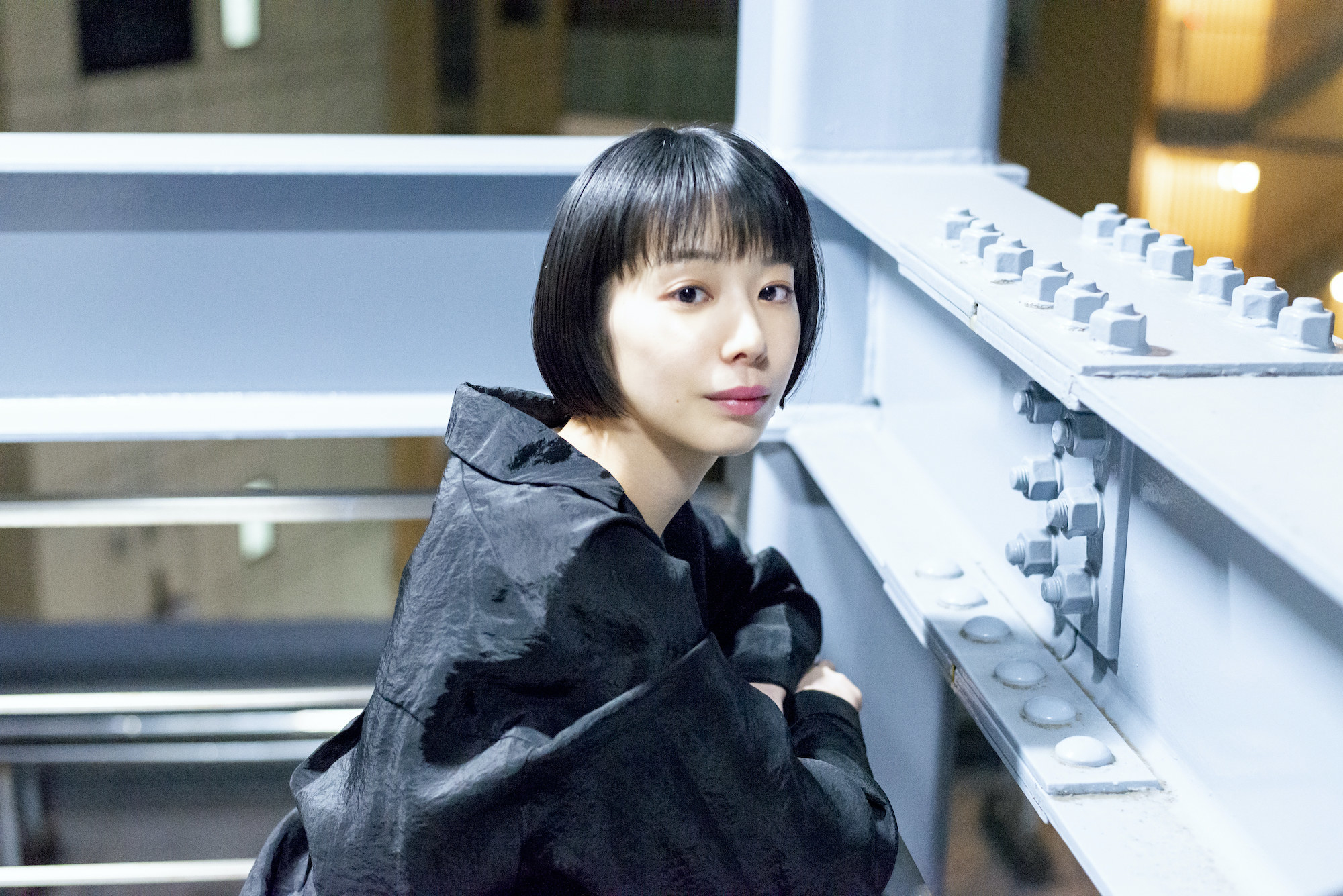

島本理生の官能小説『Red』のワンシーンだ。2月21日からは実写映画化され、夏帆がかつての恋人と不倫に溺れる妻・塔子を演じた。

注目されるのは性描写や恋愛模様だが、取材陣の質問に、夏帆は「そこが一番の見所ではないので」ときっぱり言い放つ。

123分に描かれるのは、妻や母親としての正解ばかりが求められる現実で、いつのまにか押し殺してきた女の本性だ。

このままもう女性としては生きられないのだろうか…

「塔子を演じられるのか不安があった」と夏帆は話す。すると記者たちは「不倫に溺れるからですか?」「濡れ場があるから?」と矢継ぎ早に質問した。

いえ。

静かな取材現場で、時折考え込みながら丁寧に話し始めた。

「……不倫は道徳的に許されることではないですし、賛否はあると思います。でも、演じる上では懸念することではないかなと。お芝居なので」

では、何が?

「女性としての葛藤」だ。

「塔子は結婚して家庭があって子供がいて。私とは違う環境で生きている。『良い妻でいなきゃ、良い母親でいなきゃ』という抑圧があるんです」

勝ち組。

美形で高給取りの夫と結婚し、夫の実家である邸宅で親夫婦と共に娘を育てる塔子は周りからそう見られている。しかし、彼女はもとから専業主婦志望だったわけではなく、保育園が見つからず仕方なく「寿退社」という形で仕事を手放していた。夫が「結婚しても働き続けて良い」と言ったから結婚したのに、だ。

家の中で完結してしまう世界。ずっと家にいて家事と育児で塗り潰される生活。働く女性たちは体力的にハードではあるものの、自らの足で立つ広い社会を持っている。

夏帆は塔子をこう分析する。

「塔子は『このままもう女性としては生きられないのだろうか…』という葛藤もあった。毎日狭い世界で生活をしていく中、一人の女性として、一人の人間として自分の人生を考えた時に『これで良いのだろうか…』と悩んでいたと思うんですよね」

そんな時に突然現れるのが、10年前に恋仲にあった鞍田だ。妻夫木聡演じる鞍田は、まだ学生だった塔子を大人にさせた存在でもあった。仕事に関する知識はもちろん、テーブルマナーにアルコールの嗜み方。おそらく結婚してからは辞めたタバコの味すら鞍田を通して、思い出したのではないか。

結婚して子供も出来て。旦那は申し分ない相手なのにまったく自己評価が更新されない。

女の幸せ、全部持ってるはずなのに。世間の目が作り上げたそれが、ガラガラと崩れていく。

10年前と同様、鞍田に手を引かれるように塔子は社会に復帰する。契約社員として再び働き始め、再び生活に彩りが生まれる。鞍田と恋に落ちたのは、単に男性の魅力だけではない。塔子は鞍田を通して、かつて手放した仕事を求めていたことに気がつく。

他人の稼いだお金を使う、Tシャツ一枚買うだけでも親の顔を伺う少女時代のような生活から解放された瞬間でもあった。なるべく悪目立ちしないように無難な服を選んできたが、好きな洋服を着よう。大好きだったヒールを履こうと思うようになってきた。

あんなことがしたい、こんなことがしたい。閉じきっていたものが開いていく。自由な発言もできるようになってきた。一方、家事に育児の負担が減ることはない。

奔走する姿を見て夫は心配しながら指摘する。

「男の人は、千年経っても、男の人じゃないですか」

常識の枠に収めようとする夫と反対に、「きみは本当に幸せなのか」と広がりを促す鞍田。引き裂かれる塔子を、夏帆はどう演じたのか。

「撮影に入る前に、夫役の間宮くんと娘役の小吹奈合緒ちゃんと、家族として役の衣装を着て遊園地に行ったんです。妻夫木さんとは、スタジオキッチンをお借りして一緒にシチューを作りました。カメラが回ってないときに過ごす時間を積み重ねていきました」

「三島有紀子監督は、もともとドキュメンタリーを撮っていた方なので、演じるというよりかは役として生きてほしいということを求める監督なんです。役者同士がコミュニケーションを取る時間を大事にしているから、こういった機会を作って くださったのだと思います」

こうした時間を積み上げて、夏帆は塔子を自分の中で作っていった。台本の文字はあまりに短い。夫からの一言に苛立ちを感じるとき、子供を見て愛着を覚えるとき、愛人と体を重ねるとき。

「ト書きがシンプルなので、そのとき塔子はどんな心境の変化があったのか……その瞬間に塔子の心はどう変わっていったのかを表現できるかのプレッシャーが大きかったです」

「普段生活をしていると、『女性としてどう生きていくのか』って真剣に考えることは……そう多くはない。ですが、今回塔子を演じてこの葛藤についてよく考え ることがありました」

夫と口論するシーンが、夏帆の印象に残っている。

「夫に『結婚って何?』って問いかける場面は演じていて不思議な感覚になりました。電話で喧嘩していると夫が『だって母親だろ?』と言う。たまらず『あなただって父親でしょ』と返す」

「このシーンはすごく印象的でしたし、この映画を象徴している。外の世界とのつながりと家庭を両立させて人と関係性を築いていくのってすごく難しい」

「男の人は千年経っても男の人じゃないですか」

劇中で塔子は言う。どれだけ時代が進んでも、人はすぐに変わらない。誰だって同じだ。

良い妻でいなくては、良い母でいなくては、良い女でいなくては。

世間が突きつけてくる正しさを求めて、自分を抑えてしまう。

『Red』は、男女が恋に落ちハッピーエンドに向かう作品ではない。

14歳から仕事をしてきた夏帆も、たびたび選択に迫られてきた。18歳の時、大学に進学せず演じる道を選んだ。今回だって不安を覚えながらも「新しい作品ができるかも」と一歩を踏み出した。

「女性としての生き方もそうですけれど、決断……私はもともとスカウトされてこの世界に入りました。極論、自分の意思ではないということ。そこが劣等感だった時もありましたけれど、ひとつひとつの仕事に対して決断してここまで来た」

「決断って怖いことで、思い切れないときもある。結局、決断して役者の道を選んだとはいえ、一度も満足したことはありません。芝居が良く出来たと思ったこともないです。自分に対して満足いくことはなくて、きっとその繰り返し。ただ、自分に正直でいるしかない。不器用なので壁にぶち当たることも多いですが、そうやってひとつひとつ積み重ねていくしかないんだろうなって。この仕事、大好きですし」

自分の仕事で一度も満足したことはない夏帆が、完成した『Red』を見て少し違った感覚を覚えたという。

「なかなか……出演作は自分の芝居が気になってしまう。あら探しをして純粋な目で見ることができないんです……でも『Red』は、撮影時に思っていたよりも、塔子という1人の女性の話だと感じて客観的に見られたんです」

スクリーンに映る女性は、「28歳の役者」ではなかった。

正しさが強いいま、思うことがある。

「映画って必ずしも正しいことだけが描かれなくてもいい。最近は誰も傷つけないような作品が多い中で…1人の映画ファンとして、もっといろんな映画を見たいから」

塔子となった日々が夏帆の言葉を、より強くする。

「自分を抑えこんで生きてきた塔子が、最後に自分の手で大きな決断をする。私はそれがとても意味があることだと思っています。例えば不倫に溺れるのは許されることではないし、私も肯定はできません」

「ただ、1人の人間としての選択を、世間という尺度で、良いか悪いかを第三者が決めつけることはできないんじゃないでしょうか」