映画の音楽ってどうやって作っているのだろう?

テーマソングは、作品のイメージを強くする。でも、映画で流れるのはそれだけではない。劇伴というジャンルがある。映像(劇)に添うために作られた音楽だ。

「音楽あったの?って言われるくらいがちょうどいいですね」

そう語るのは、牛尾憲輔さん。電気グルーヴのサポートメンバーとして活躍しながら、agraph名義でソロ活動をして10年が経つ。近年では、『聲の形』、『 Devilman Crybaby』、『リズと青い鳥』など、劇伴作曲家としてひっぱりだこだ。

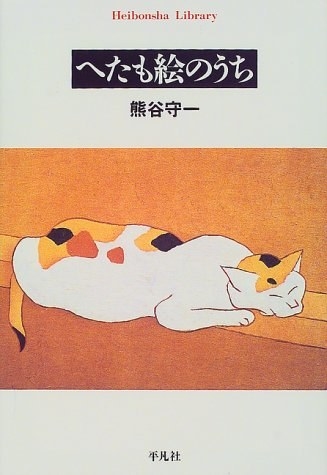

牛尾さんは、『モリのいる場所』の音楽を担当した。モリとは、画家の熊谷守一。著名な画家として活躍し、晩年の30年は家の庭から一歩も外に出ずに、作品を発表した。

モリの静かな日常の中には、小さな驚きで溢れている。家と庭の中だけを描く「繊細」な物語を、音楽はどのように彩りを与えたのか? 「静かさ」と「音が鳴る」というのは、少し相容れなさそうなのに――。

太い筆致の画家に、ぴったりの「音楽」はこう作る

――『モリのいる場所』ってすごく静かな作品だと思うのですが、どうやって音を設計していったのでしょうか?

生活音みたいなものはすごく意識しました。カタコトいってるノイズっぽい音。音響効果さんはいるのですが、音楽で、モリの世界観を作るために、「物音」を上手く使いたかった。

――アニメ『聲の形』みたいな感じですか? 主人公は耳が聞こえないから、ノイズを上手く使う、というような。

今回は、『聲の形』の時みたいな、アップライトピアノは使っていないんです。ほぼコンピューターの中で作りました。

ただ、変な物音を録ってカッチャカッチャと音が鳴るようにしてますね。イルミネストガーデンっていう楽器。個人ブログで見つけました。シンセサイザーオタクなので(笑)。これがモリの世界観にぴったりだった。

――「モリの世界観」とは?

劇伴って、コンセプトワークみたいな感じで作るんです。今回は「熊谷守一という人はどんな人なのか?」と考えながら作っていますね。

モリ……熊谷さんって「いわゆる絵画」を描かない人だな、と思いまして。一般的な価値観と違うのかもしれないけれど、それを自然体でやっている人なんだなと思ったんです。

例えば、モリはチェロを弾くから、僕はチェロの曲を書いてもいい。でも何かが違う。それはモリじゃないかもしれない。叩いてみたらおもしろいかも、とか。「既存の楽器を、彼だったらどう使うのか? どういうアレンジしていくんだろう?」と考えて作っていきますね。

――憑依する、みたいな?

そこまではいかないですけど(笑)。自分なりの「モリ像」を作り上げて、映画を見た人が彼をイメージする「手すり」を作っている感じです。

彼は、“いわゆる”綺麗な絵を描く人ではないし、年齢によって違う。晩年は、太い筆致で絵を描いていたので、そんな音楽にしています。

――「太い筆致」は、どうやって音楽で表現するのですか?

今回は「太い筆で書く」のを表現しようと、周波数帯域で、中広域にかかるものを選びました。おのずとピアノを引く位置が変わる。あえて、基本のメロディーの音をオクターブ下げてみる。するとコンセプトに合うような太い感じの音になったんですよ。台本に「太い筆で音楽を書く」って自分でメモしたくらい意識してますね(笑)。

沖田監督が作ったモリの画を見ていると、美術の力がとても強い。なので、そこにフィットするような音楽。作り手と見る側の辻つまを作る感じ。

……あと、遠近感ですかね。

――音で遠近感を作る?

例えば、庭を歩いて行くモリを描くとき。モリの歩くスピードを物差しにして、アリやネコ、蝶が出てくる度に、いろんな音がメタモルフォーゼして入ってくるようにしています。さらにその周りを取り巻く木々の音みたいな雑音をしきつめていく。

今回は、コンピューターの中で作った音と、カコカサコソした録音がありました。それを配置するだけで、残響みたいなものがつくんですよ。こうやって遠近感ができたりします。

作っていると「付け足したくなる」。でも…

――いろいろな劇伴を手がけていますが、『モリのいる場所』は他の作品と、何か違う点ってありましたか?

作った音楽が、フィルムのモリに対して過剰だったことがありましたね。「引いていく作業」があって勉強になりました。

――何かを作っていると、付け足していきたくなるような気がします。リッチな方がいいんじゃないかって。

そうですね。そういう気持ちもあります。でも、メロディーを歌いすぎると、繊細さが見えづらくなるんです。ラスト近辺で、モリがある人と庭で対話するシーンがあるんですけれど、ピアノモチーフの音楽にした。でも、音符がありすぎると恋愛っぽくなってしまった。だから、音が動かないように引き算。淡々とさせていきました。

――恋愛っぽくなるとは?

言語化するのが難しいんですけれど、ガンガン弾き倒す、みたいな。僕もそういうのは好きじゃない。

沖田監督の作品は、繊細なフィルムなので音符を多くすると、顕微鏡的な小さなさざ波とズレてしまうんです。本当に過剰。

――昔から「引き算」的なものに惹かれていたのでしょうか?

10年音楽を作っていると、引いた方が良いかなって思ったんです(笑)。僕はメロディがーがあまり好きではないっていうのもあります。

音のピークを引いていったり、メロディーを削っていったり、音数を減らしていったり。高音は目立つので削っていきます。必要最小限の音で作る方が好き。

――音を動かなくしていくと、どんな効果があるんですか? 単調に聴こえるリスクもありそうで。

音の情報を削いでいくと、顕微鏡的に小さく見える。ピアノが一音増えただけで、ドキっとさせられるんですよ。

沖田監督のフィルムもそうだと思っていて。大きな事件が起きるわけではない。でも、いつのまにか些細な出来事が大きく見えるように、小さなことでもすごく感動的に見えるようになってる。フィルムを見ながらシンパシーを感じました。

――でも、牛尾さんってaccessファンですよね? 彼らはメロディーの印象が強いのですが、どうでしょう?

あはは。今でも深夜一人で聴いてますよ(笑)。

具体的なものではないけれど、自分の手癖と言うか、メロディーを選ぶときの音符の選び方、置き方とかは影響されてるんじゃないかなと思います。単純なメジャーコードは苦手なんです。

90年代に僕が聴いていた小室ファミリーの曲って、単なるメジャーコードの明るい曲があんまりないような気がしていて。少し、コードのテンションが高い。セブンスとかナインスが入ってくると、ちょっと切ない雰囲気になる。そういうのが僕の世代はみんな持っているものなんじゃないかなと思います。

――それが、今の作家性にも影響している……?

どうだろう……。一般的な劇伴作家さんってどんな音楽でもできる人だと思うんです。いろんな本をおいている図書館。でも僕はSF特化型の古本屋みたいな感じで(笑)。アイドル系とかジャズとか色々作れない。

でも、他の図書館にはないあの本の初版はありますよ、みたいな。ハマるものがあれば、良いものができるんじゃないかなと思います。沖田監督は『聲の形』をご覧になって、お誘いいただきました。

沖田監督はいつも笑顔だけれど、なかなか譲ってくれない人で。普段は、オーダーよりもたくさんの楽曲を作ることが多いのですが…。

――『ピンポン THE ANIMATION』のときは、35曲のオーダーに対して50曲を作ったそうで。

そうですね。今回は、歯ごたえのある仕事で、やりきったと思ったんですけれど、12曲しか作っていない。省いてつきつめた結果……笑顔でいろいろボツになっていたのかな……(笑)。監督のビジョンが明確だったので、それもまた『モリのいる場所』っぽいかもしれません。

『モリのいる場所』5月19日シネスイッチ銀座、ユーロスペース、シネ・リーブル池袋、イオンシネマ他全国ロードショー