災害時、LINEが動いた。

今させていただけることは全てする

取締役の舛田淳氏もプラットフォーム事業者としての意気込みを見せた。

しかしLINE Outは、発信側はネット通信、着信側は電話通信を使うサービス

「これではかえって混乱をまねくのでは?」との声が続出

今現在、電話会社の輻輳は落ち着いたらしいけど「災害時=LINEで電話したらOK」の図式がマジョリティーに刷り込まれたら、次の災害時でどうなるか分からないですよね。なので業界の人はしっかりとLINEや報道側に声出さないといけないでしょうし、エンドユーザーには啓蒙していくって課題が

スマートフォン系のブログを運営するモバイルプリンスさんは、BuzzFeedの取材に対し、

電話がつながりにくくなっている地域へLINE Outを使って電話をした場合、結局混み合っている通話網に突っ込むことになるので、混雑回避の効果は薄いです。一部マスコミの報道を見て「LINE Out使おう!」という声もありましたが、「熊本→他地域」では有効でも、熊本へかけるのはなんの解決にもなりません。

通常のLINEの無料電話・Skype・FaceTimeなどのIP電話も、結局は通信側に負担がかかります。緊急性の低い場合は、音声系サービスを使うのではなく、テキスト系サービスを使った方が良いと思います。

とコメントした。

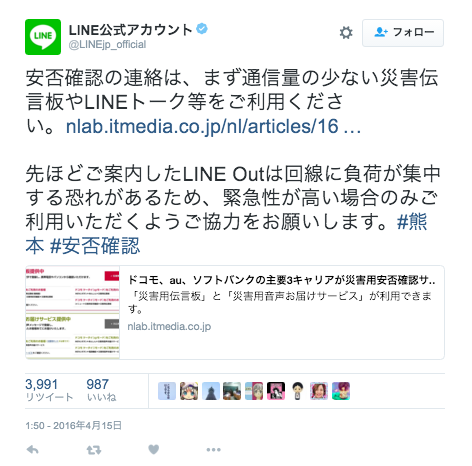

想定していなかった反響からか、LINEは方針転換

取締役・舛田氏のツイートも一転

反省。見直し必要。

反省……?

BuzzFeedではLINEに対し、LINE outの開放を決めた経緯や、通信側への負担についての見解、舛田取締役の『反省』の真意などについて取材を申し込んでいる。回答が得られ次第アップデートする。

LINEからの回答は以下のとおり。

今回の措置に至った経緯は、「安否確認の必要性が高くなるであろうという点、かつ地方での災害のため、ご高齢方々等のLINEをご利用いただいていない皆様への施策も行うべきであると判断した」と回答。

しかし、配慮に欠ける点があったとBuzzFeedに応えた。

本施策の実施判断は、LINE Outの通常利用率やこれまでの災害時の無料化実施時の利用増加率、被災地から被災地外へのLINE Out通話・発信については輻輳リスクが低いこと、PSTNのバックボーンを担当している事業者への事前確認、などを判断材料としましたが、最も多くの利用が想定される被災地外から被災地へのLINE Out通話・発信は、輻輳リスクを高めることは事実であり、輻輳リスクを最大限低減させるという点においては、考慮・配慮が充分ではなかったと認識しております。

その告知についても、災害掲示板やテキストメッセージが災害時における優先的なコミュニケーションである点、LINE Out利用は、緊急性が高い場合においても、繰り返しかけない、短い時間で終わらせる、被災地から被災外へのコミュニケーションに限るなどの注意点をお知らせ出来ていなかった点は、可否判断基準とあわせて反省する点、見直しを行うべき点です。

では、災害時の正しいスマホの使い方は?

・基本的に電話よりもテキスト系の手段を使う

・安否確認は各社が提供しているものを使う

ドコモ:災害用伝言板サービス

au:災害用伝言板サービス

ソフトバンク:災害用伝言板サービス

NTT 西日本:web171

NTTやNHKなど:J-anpi

UPDATE

LINEから取材の返答があったため、コメントを追加しました。