2014年、東京で舞台の稽古をしているときだった。マスコミが稽古場に押し寄せ、質問を投げかけられた。

「離婚するんですよね?」

もみくちゃにされる中で、あらゆることを初めて知った。ゆっくりと言葉を選びながら語るのは、作家・辻仁成だ。

『海峡の光』で芥川賞を受賞し、その後『冷静と情熱のあいだ B lu』をはじめ数々のヒット作を生み出した。一方で『ZOO』など、ヒットソングを歌うミュージシャンとしての顔も持つ。

現在58歳。息子と2人、パリに暮らす。

2人で歩み始めて、まもなく5年が経つ。親子関係は良好だと自負するが、「本当は誰かに泣きつきたい時もありますよ。でも、いい年齢した男がそんなことできるわけないじゃないですか」と、疲れた表情も見せる。

あなたは知っているだろうか?

「どの家庭でもある、どこにも残らない話」があることを。そして、父親の葛藤も。

この家族は、未来永劫続いていくものなんだと思ってた

「報道の直前に、幸福というものを実感したんですよね。家族3人で夜道を車で走っていて、車窓から見える光が綺麗で、『これが幸せってものなんだな、大切にしていかなきゃな』と思っていたんです。だから頑張っていこうって」

一呼吸おいて、続ける。

「僕はちょっと鈍感なところがあります」

過熱するマスコミ報道は、想像を絶した。連日連夜、マスコミに追われ、事実と反することも数多く流布した。

予定されていた全国ツアーは中止。これに不服を申し立てた辻は、レーベルの支援を受けずに「自腹ツアー」を開催した。いつもサポートしてくれるスタッフはいない。1人で全国を回った。

「これはもう生きていけないんじゃないかって思うくらいでした。絶望ってこういうことなのか、と」

その後、離婚は成立し、息子が辻のもとに残った。まだ10歳の、細くて小さな少年が。

少なくとも母が僕の世界からいなくなったあの日以降「大丈夫」は消えた。ぼくの身辺は穏やかならぬ不安定な空気に支配され続けてきた。

(略)大丈夫なものなどこの世界にはほとんどない。

昨年上梓した『父 Mon Père』の一節だ。主人公は9歳のときに母を失い、当時を回顧する。小説であったとしても、子どもにとって親をなくすとはこういうことだ。

息子にいくら言葉をなげかけても、それはただの優しい言葉にすぎなかった。

野心に燃えていたときには、見えなかったもの

欠落したものを何かで補いたかった。そこで決めたのが、「美味しい食卓を作ること」だった。料理はもともと得意だったが、毎食きっちり拵えるのは容易ではない。毎朝6時半に起床し、味噌汁の出汁の香りで息子を起こす。そんな毎日が始まった。

とはいえ、好き嫌いも多く試行錯誤の日々が続く。「野菜が苦手で全然食べない。細かく刻んで、ハンバーグの中に入れて、あの手この手で食べさせました」。完食が続くとやっぱり嬉しい。空っぽになった食器を見ては、キッチンでひとりガッツポーズをした。

毎日の料理は、息子との関係だけでなく他にも機能した。

「シングルファーザーの寂しさと孤独からSNSでほぼ毎日写真をアップ」していると、主婦ユーザーから反響があったのだ。時にアドバイスを、時に賞賛を、時に悩み相談を受け取った。SNSに投稿された写真は瞬く間に広がり、レシピ本を出版するに至った。

ロックミュージシャンとして武道館を埋め、文学賞を受賞した30代。野心に燃えていたあの頃には見えなかったものも見えてきたのだろう。それは「日常」の尊さだ。

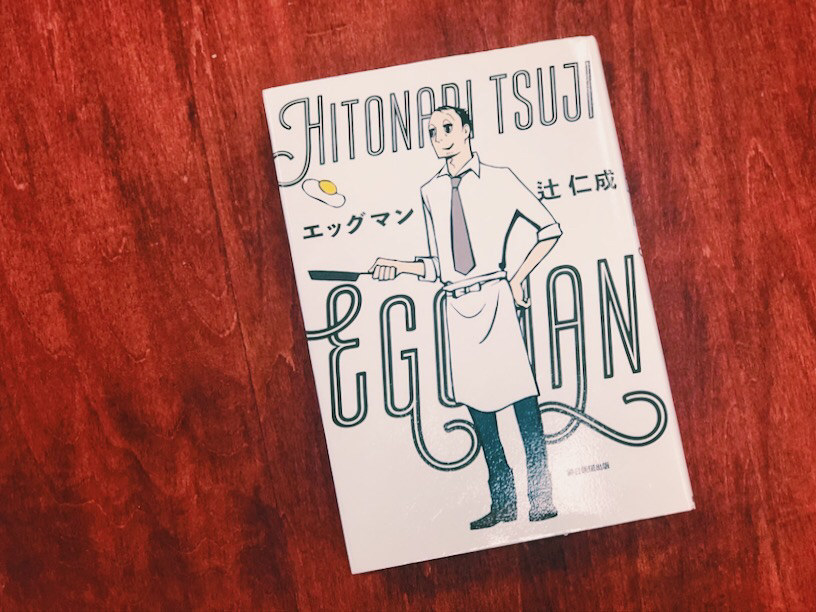

昨年には、自身初の『エッグマン』という名の料理小説も執筆した。実の息子は卵が苦手だが、「食材の"つなぎ"になる卵に人と人とを結ぶ」メタファーをかけた。『エッグマン』にも、父の視点が多く盛り込まれている。といっても、元料理人の「サトジ」から、父をなくした少女「ウフ」に対してだが。

例えばサトジがウフのために親子丼をふるまう、こんな描写がある。

サトジは無我夢中で食べ続けるウフをじっと見つめた。彼女は今食べることに必死だった。美味しいものを食べ続けることで人間は心を落ち着かせることが出来る。満腹になれば幸せになる。それが人間というものだろう。

きっとこれは、かつての「辻仁成」だったら書かない描写だろう。

2人きりの食事をするようになってから、5年が経とうとしている。息子の身長は父を越え、バレー部のキャプテンを務めている。

「僕は背が低いのですが、息子は14歳で173センチくらいあります。アジア人なのにクラスで1〜2番くらいに背が高い。今は190センチを目指すかぁって話してます。背の高くなった彼を見て、僕は間違ってなかったぞって思います」

「パパ、小説書くよりYouTuberになりなよ」

2人暮らしをするにあたり、小さな家に引っ越した。

「新しい家は、壁で一枚隔てて息子と隣り合わせ。壁を叩くと向こうからドンドンって音が返ってきます」

広い家も好きだったが、今の大きさが丁度いい。違う部屋にいても、お互いの存在をなんとなく感じることもできる。リビングで父がギターを奏で、息子は自室でビートボックスを練習する。

「二人三脚しているので、息子の前では明るく努めます。気が滅入った時には、ドアを閉めて部屋のベッドでぐだーっとして。部屋を出るときには、もう笑顔。変な父だなって思われてると思いますよ」

目立った反抗期はなかった。辻はそれを「彼はぐっと我慢している」と分析する。

「大変な時期に父親が孤軍奮闘しているのを見ているから、よくしてもらってるってわかってるんでしょうね。『いいんだよ、俺に怒りを当てて。人間はこの年齢になると反抗的になるのが普通だから』と諭しても、ほとんど言わないんですよね」

ただ、ある一つの問題に親子は直面した。落第の危機だ。

離婚の翌年から成績がぐっと下がり、親子面談の場で落第の可能性があると聞いた。寂しさを紛らわしていたのかもしれないが、YouTubeとゲームに時間を費やしていることは知っていた。その場で息子に選択を委ねた。

「YouTubeかゲームか、どちらかをやめよう」

残ったのはYouTubeだった。今では、食事の際に一緒に動画を見ることもある。YouTubeは、息子にとって予想外な働きをもたらした。

「社会、物理、語学の先生たちがみんなYouTubeをやってるんです。1000万フォロワーを抱える先生YouTuberがいるんですけど、彼が名門大学に合格する瞬間を収めた動画があるんです。それを何回も見ました」

「合格を喜ぶ母親の姿ももちろん映っていますが、逃げずに見る。欠落していたものをYouTubeの中で一生懸命探していたのかもしれません。こういう家族もいる、僕たちみたいな家族もある。誰が悪いって言うわけではなくて、人生はこういうことだなって話を何度もしました」

今では、YouTuberと同じ名門大学に入りたいと言うようになった。フランスの地で日本人が名門大学に行く? 辻は笑いながら「無理だよ」と返しながらも「夢を見ることは大事。あの大学に行くために、苦手教科を克服しよう」と誘う。

落第危機から1年、息子はフランス語のテストで満点を取った。学校から帰ってくるなりこう言った。

「僕は日本人なんだよ。でも、フランス語で一番になった。どう思う?」

この、ナチュラルに発した「どう思う?」という問い。ここには、父と子にしかわからない長い道のりがある。親戚もいないこの地で、たった2人で生きてきた。不安げな10歳の少年は、随分とたくましくなっていた。

「パパ、YouTuberになりなよ。僕が編集するから。面白いと思うんだよね、辻仁成がYouTuberになったら」と冗談を言うくらいだ。芥川賞作家にそんな進言をする14歳は、世界にただ1人だろう。

「日本に戻ろうか?」と考えたこともある。しかし、パリで生まれ育った息子は、日常会話はできるものの、日本語の読み書きが不得意だ。せっかくフランス語が自由に使えるのだから、こちらに軸を置こうと決めた。「僕のフランス語はひどいものなんですけどね」と、笑う。

辻の「息子よ」と語りかけるTwitterは書籍化するほど人気だが、当の息子は漢字が読めない。「隣でゲラゲラ笑ってますよ。でもいいんです。あれは自分を励ますために綴ってるので」。冗談めかすところが、仲の良さを物語る。

本が10万部売れるよりも嬉しいこと

先述の『父 Mon Père』では、まるで自分の未来を暗示するように、健忘症になった父親に主人公が思いをはせる描写がある。

パパとぼくの年の差は42歳。この差が縮まることは永遠にない。パパの横顔を覗き込む。うつろな目の縁に鈍色の光が溜まっていた。

「僕、あと2年で60歳なんです。多分、病気もしやすくなる。とはいえ息子が大学を卒業するまであと10年はある。それまでは元気でいなくてはいけない。疲れたから消えたくなる時もあるけれど、頑張らないと」

毎日、食事を作る。「いってらっしゃい」と見送り、帰ってきた際には必ず「今日どうだった?」と質問する。すると「うん、よかったよ」とシンプルな応答がある。たまに「そういえば、地理で100点取った」と嬉しい報告がある。

「小さな喜びですけど、本が10万部売れるのに負けない喜びがあります。どちらが将来の自分に必要かと問うと『うん、よかったよ』の方がいい」

30代の時は、文学賞への野心がモチベーションにあった。選考委員や世間の目も意識し、文芸色の強い小説も数多読んだ。

「昔はギラギラしていたので、とにかく何か自分の表現を追求したかった。野心に費やした30代の時間もあってよかったと思いますけど、今は9歳だった子どもが25歳になるまでの戦いを見ていたい。どこの家庭でも行われていて、どこにも残らない日常です。でも、僕は小説家だから記録していきたい」

波乱万丈な人生を送ってきた。死にたいほどの絶望も経験し、毎日のやりくりに疲弊もする。ふと物思いに耽る時もある。

「しみったれた話ですけど、米を研いでるときに、家族3人の生活を思い出す瞬間があります。当時はそんな毎日を、幸せだと思っていなかった。でも今思うと、幸福だったのかもしれない。過去を振り返った時によかったと思えたら、それでいいんじゃないか、と思うようになりましたね。幸せっていうのは、その時感じるものじゃない。後からわかるものなんだって」

辻はかつてこんな詩を綴っていた。

永遠の幸福なんてないように

永遠の不幸もない

いつかサヨナラがやってきて、いつかコンニチワがやってくる

人間は死ぬとき、愛されたことを思い出すヒトと

愛したことを思い出すヒトとにわかれる

私はきっと愛したことを思い出す

歳を重ね、ときに大きな絶望を経験し、人は変わっていく。それでも、変わらないものもある。

辻仁成は、いつか幸福を感じるために、今日も「愛したこと」を積み重ねている。キッチンの中で。

※この記事は、Yahoo! JAPAN限定先行配信記事を再編集したものです。