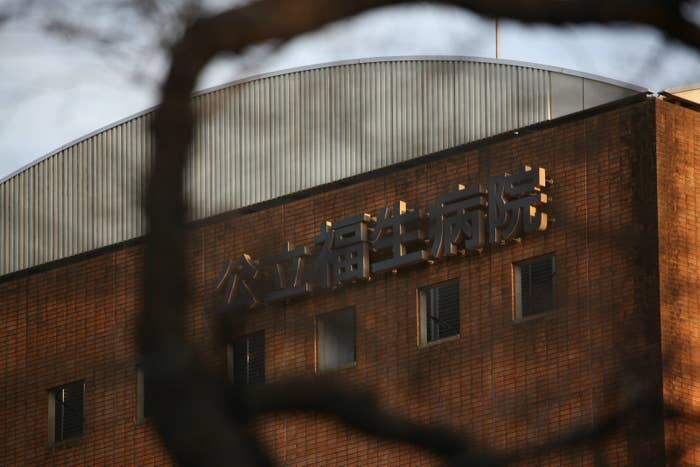

東京都福生市の、公立福生病院で、透析中だった女性が、自ら治療中止を選択し、1週間後に死亡するという事例が、2019年3月7日に毎日新聞で報道されました。

医師と患者、家族が、何度も話し合った上で、署名した意思確認書も交わした上で透析治療を中止したことに何の問題があるのだろうかーー。

私も当初はこの事例がなぜ繰り返し、複数の新聞社から報道されるのかと不思議に思いました。

しかし、報道で意思確認の詳細を知るにつれて、二つの重大な問題を感じました。

まず、ガイドラインから逸脱していた問題です。ガイドラインとは医療の中では、どういうものなのでしょうか。私の経験を振り返り、皆さんにガイドラインの大切さをお伝えします。

脳外科医時代のつらかった思い出 どんな患者も手術する医師

私が医師になったのは、1996年の春でした。学生時代に憧れた脳外科医を志しました。若い私は、体力とやる気にあふれていました。医師になってわずか3ヶ月で、地方の病院に赴任となりました。そこではまだ研修医の私を、一人前の医師にするべく、指導医やベテランの看護師の方々が昼も夜も鍛えてくれました。

当時は今のように働き方を考える時代ではありませんでした。私は、指導医と一緒に朝から夕方まで働いて、さらに夜から朝まで、病院のすぐ裏に住み、何かあれば直ぐに呼び出される毎日でした。大変な毎日でしたが、他の同級生よりも早く一人前になれると、充実感も感じていました。

夜に自分の部屋に帰っても、いつ呼び出されるのかと気は休まりませんでした。電話や救急車の音を恐れていました。夜中に電話がかかってくると、直ぐに病院に駆けつけて、治療に当たらなくてはなりません。

ある日、90近い高齢の男性が、急に倒れて夜中の1時に救急車で運ばれてきました。既に意識はなく、呼吸も浅く、経験が未熟な私でも、もう助からないのではないかと感じました。

検査をするとくも膜下出血でした。私は、上司に電話をかけ状況を説明しました。すると、上司は、「今から手術するから、そこで必要な点滴とか初めておいて」と私に指示しました。

上司が病院に着いたときにはもう夜中の2時を過ぎていました。上司は、意識のない本人に代わって、家族に「このまま何もしなければ死ぬのを待つだけです。手術をしても助からないかもしれません。でも、数%でも可能性があるのなら、手術をしましょう」と説明しました。

私は横で聞いていました。毎日の果てない仕事と、その夜も眠れないことで疲労していました。(今から手術を始めたら、今夜は徹夜だな。眠たいな。早く終わらないかな)とそんなことばかり考えていました。

上司の説明を聞いて、家族は二つ返事で「お願いします」と答えました。熟練した脳外科医だった上司にとっては、手術以外で自分の力を発揮することはできないと考えていました。

いつものように手術室では、上司が手際よく手術を進めました。脳のわずかな隙間から、顕微鏡を使い、出血した場所を確かめると、金属製のクリップで出血箇所を止血しました。上司は疲れ知らずでむしろ、高揚してました。

「これで、うまくいく。分かるか、この場所のここだ」と私に饒舌に指導をしていました。(この人は、本当に手術が好きなんだな)と、私の心は冷めていくのが分かりました。

時計を見ると朝5時を回っていました。そして、一睡もしないまま次の日の朝の仕事が始まりました。この男性は、手術後も意識が回復することなく、人工呼吸器をつけたまま1週間足らずで亡くなりました。

私は、徐々に上司を恨むようになってきました。どんな患者であっても例外なく手術していました。上司は患者を救うために自分の力を100%いや120%発揮する人でした。家族にも「可能性があるのなら、手術を」といつも説明するため、まず断られることはありませんでした。

ガイドラインの大切さ。患者によって治療が違う

この頃は、まだどのような患者に手術をするのか、ガイドラインはありませんでした。当時の論文によると、昏睡状態の患者に対して、手術を行って後遺症なく回復することはありませんでした。手術をしても、しなくてもほとんどの患者は亡くなっていました。

しかし、データの解釈はそれぞれの医師に任されます。「全ての患者が亡くなっているわけではないから、手術はする」と考えるのも、「手術をしてもほとんどの患者が亡くなってしまうから、手術はしない」と考えるのも自由なのです。

つまり、当時の脳外科の上司の考え方は間違ってはいないのです。そして、破裂した動脈瘤に対しての手術は、現在も明確なガイドラインはありません。

そして、私は上司のようにはなれないと、脳外科医の道を諦めました。ただ疲れて、逃げたくて、夜眠りたくて、結局1年足らずでこの病院を辞め、そして内科医に転向しました。

内科の指導医は、心臓、肺、肝臓、胃腸、糖尿病といった病気の治療を体系的に教えてくれました。例えば、肝臓がんであれば、その大きさや個数により、治療の仕方をきちんと分けていました。時には、治療をしないことを決めていました。

多くの研究で、どのような治療をどのような患者にあてはめるのか、「ガイドライン」できちんと決めていました。指導医は同じ口で「あなたには、手術を勧めます」と言うときもあれば、「あなたには、薬の治療を勧めます」と言うときもありました。また、「あなたには、根本的な治療を勧めません。このまま痛みだけきちんと治療しましょう」と言うときもありました。

脳外科医の上司とは全く違いました。私は上司の信念で患者さんの運命が左右されたり、自分の全てが犠牲になったりすることはどうしても許せませんでしたが、ガイドラインという多くの研究が基礎となったルールに従い、治療を行うことには、どんな結果になっても納得ができました。

そして、ガイドラインの裏側に、会ったこともない世界中の多くの患者と医師が、よりよい治療を目指して探してきた時間と労力に素直に敬意を感じました。

医療の進歩につれて、ガイドラインも変わっていきます。数年前の治療の常識が全く正反対に変わることもありました。それでも、その時代時代で一番良い治療をしようとする、良識ある医師は、自分の経験だけでなく、ガイドラインの内容をきちんと踏まえて、目の前の患者の治療を考えています。

福生病院の医師は、ガイドラインを軽視していた

本題に戻ります。報道された事例の福生病院の担当医は、ガイドラインに(維持血液透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについての提言, 2014)従っていなかったことが調査で分かってきました。

ここでいうガイドラインとは、どういう患者にどういう治療をあてはめるのか、またあてはめないのかを決めるいわゆる「診療ガイドライン」とは種類が違います。考え方の道筋を示す「プロセス・ガイドライン」と言われるものです。

私の専門分野である緩和ケアや終末期医療では、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」がその代表例です。患者自身が自分の受ける治療を、医療者と何をどう話し合うのか、そしてどう決めていくのか道筋が示されています。

人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン

もちろん、ガイドラインから逸脱した治療を行うこと自体に何か罪が問われるわけではありません。

しかし、正当な医療行為が行われたにも関わらず、警察や検察が介入し医師個人の刑事責任が問われた事件を経て、医師を守るためにも、学会が、専門家を集めてガイドラインを策定しようという動きがありました。現在、ガイドラインに従った診療をしていれば、医師は刑事責任を問われることはまずありません。

しかし、今回の福生病院の医師は、ガイドラインに反して治療が困難な状況や全身状態が極めて悪い終末期の状態ではない患者に対して、透析の治療を中止していた疑いがもたれています。さらに、透析の治療を中止すると決めた患者が、中止を撤回したにも関わらず、透析を再開しなかったことも分かっています。

福生病院の医師は、終末期ではない状態の患者であっても、「『透析したくない』というのは立派な主張。患者にとってメリットだという信念で、適正な選択肢を示している」と考えていることも報道されています。

ガイドラインを逸脱し、「私の信念」で、患者の治療、そして患者の生死の境を決めていくその姿は、かつての私の脳外科医の上司と重なります。医師の説明の仕方によって、患者や家族の考えを支配することができるのです。

ここまでは、多くの報道や識者が既に解説している内容と同じことです。しかし、私がこの事例の報道を読みながら、一番問題と感じたことを次に皆さんにお伝えします。

医療の現場で家族の重責と悲しみがケアされなくてはならない

一番問題だと思ったのは、家族(遺族)の感情を医療者がケアできなかったことです。一連の報道の始まりは、亡くなった患者の夫の取材です。毎日新聞の報道によると、

夫によると、病室で女性は「(透析中止を)撤回したいな」と生きる意欲を見せた。「私からも外科医に頼んでみよう」。そう思って帰宅しようとしたところ腹部に痛みが走った。ストレスで胃に穴が開き、炎症を起こしていた。外科医に「透析できるようにしてください」と頼み、同じ病院で胃潰瘍の手術を受けた。翌16日、麻酔からさめると女性は既に冷たくなっていた。(「透析中止の女性、死の前日に「撤回したいな」 SOSか、夫にスマホでメールも」毎日新聞より)

とありました。ここが一番問題だと思うのです。

夫もまた患者の家族として、治療の決定に立ち会い同意する存在と言うだけではなく、第2の患者としてケアされるべきだったと感じます。私が専門とする緩和ケアでは、患者の苦痛の緩和だけではなく、同時に患者の苦痛を直ぐ側で見守っている家族のケアを行います。

患者の苦痛を自分の痛みとして引き受け、そして倒れた夫を倒れる前に、どういうケアをしていたのだろうかと全く報道されていないことに私は強い関心を持ちます。

家族のケアと言っても、その第一歩は緩和ケアの専門家でなくても、誰でもできることです。患者の治療に関わる医師や、看護師が、まず家族が何を感じているのか、何を体験しているのかを聞くことからケアは始まります。

「奥さんの様子を見て、どんなことを感じていますか」、「奥さんは治療をしないと決めましたが、あなたは本当はどう思っていますか」、「あなた自身の苦しみを、他の家族に相談できていますか」と考えていること、思っていることを聞くことです。

また、 「体調はどう?」「きちんと夜眠れている?」と体調をきちんと確認することです。人は、苦しいと思っているとき、誰かに聞いてもらうだけで、ほんの少しであっても、つらさは軽減します。誰でも、話すだけでほっとできる人がいると思うのです。

私も、毎日感じたことを、妻や子供、最近は誰も聞いてくれないときは、犬に話しかけ思ったことを話します。犬も聞いてくれないときにはSNSに書くしかありません。

何か良い案や意見が聞きたいわけではないのです。何気ない話、とりとめのない話であっても、ただただ誰かに聞き届けて欲しい、人はそんな風に思うときもあるのではないでしょうか。

あらゆる医師は、緩和ケアの基本を身につけなくてはならない

私は、今日も多くのがん患者の方々と対話しました。一人一人に気の利いた助言、心をほぐす冗談を言えたわけではありません。全くの初対面の方もいらっしゃいました。

私の今日していたことは、ただただ病気と関係のない話であっても、患者や家族が話していることを、ひたすら聞き、確かに私はあなたの話を聞き届けました。そして伝わりましたと答えていただけです。相手の話に集中し、ただ聞く。そして、何も批評せず、何も解釈しない。これがきっと「緩和ケア」の第一歩なのだと思います。

夫の語る内容からは、医師と医療現場に対する強い怒りは感じません。亡くなった患者の夫にとって、この新聞記者が恐らく自分の思っていることを、ひたすら聞き届けてくれた人になったことが、報道記事から伝わってきます。

記者は取材を通じて、いつのまにか夫のケアをしている可能性があります。だからこそ、記者に信頼していろいろなことを話したのではないでしょうか。患者の担当医が、その相手ではなかったことが、この事例の一番悲しく、残念なことです。

腎透析を専門とする医師が、緩和ケアの実践ができないのであれば、誰か別の医師が、時には私のような緩和ケアの専門家がこの夫婦に関われば良かったと思うかもしれません。

しかし、アメリカの研究で最近分かったことは、たとえ知識や時間、心がけがあっても、担当医以外の緩和ケアの専門の医師や、看護師がケアを実践しても、特に家族にとっては何の心のケアにもならないことでした。

どのような分野の医療者であっても、今回の透析の担当医のように患者の生死に関わる医師であれば、緩和ケアの基本、患者の苦痛を緩和すること、そして家族のケアをすることはせめて実践してほしいと思います。

この一連の報道の核心は、医師がガイドライン通りに治療しなかったことではないと思うのです。亡くなった患者と残された夫の感情に、ケアがなかったことが一番の問題なのです。人は理論の中で生きているのではありません。感情で生きているのです。

【新城拓也(しんじょう・たくや)】 しんじょう医院院長

1971年、広島市生まれ。名古屋市育ち。1996年、名古屋市大医学部卒。社会保険神戸中央病院(現・JCHO神戸中央病院)緩和ケア病棟(ホスピス)で10年間勤務した後、2012年8月、緩和ケア専門の在宅診療クリニック「しんじょう医院」を開業。著書 『「がんと命の道しるべ」 余命宣告の向こう側 』(日本評論社)『超・開業力』(金原出版)など多数。