今、「群大病院手術死」の事件について覚えている人は、どれくらいいるのか。

これは、2014年11月、群馬大学医学部附属病院(以下、群大病院)で、同じ医師による手術死が続発していたことが発覚したもの。

2010年〜2014年の間に亡くなった患者数は、腹腔鏡手術で8人、開腹手術で10人と、過去に類を見ないほどの規模の事件だった。

テレビのワイドショーや週刊誌などでも盛んに取り上げられたため、記憶にある人もいるかもしれない。

とはいえ、多くの人にとっては「そんなニュースもあったね」という感想だろう。

しかし、この事件の背景には、昨今、特に注目を集めるパワハラやセクハラなどの社会問題と同じ構造がある。

それは、権力によって本来、あってはならない行為が横行し、周囲は異を唱えにくい、というものだ。

この構造の中にいる者は、誰もが加害者になり得る。今こそ、この事件を振り返る必要があるのではないか。

他人事ではなかった大スクープ

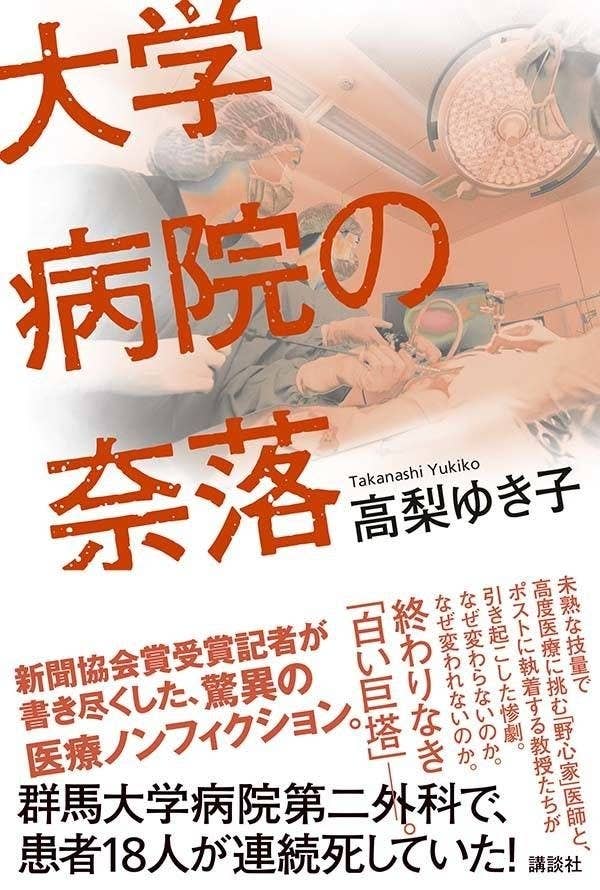

2017年8月に刊行された『大学病院の奈落』(講談社)は、読売新聞社の大スクープだったこの事件について、一連の報道をまとめたものだ。

ジャーナリズムの末席に連なる人間として、綿密に積み上げた取材とそれを遂行する信念、迫力のある筆致に頭が下がる。

著者で同紙記者の高梨ゆき子さんは、この報道で新聞協会賞を受賞している。

本の帯には“未熟な技量で高度医療に挑む「野心家」医師と、ポストに執着する教授たちが引き起こした惨劇”と、事件のあらましが説明されていた。

まさに現代版「白い巨塔」。そして、その舞台となった群馬大学医学部こそ、私の母校だ。

先ほど私は「誰もが加害者になり得る」と述べた。それは他ならぬ、私自身にも当てはまる。

過剰な「権威化」

群大病院の権力を的確に表現しているのが、同書で紹介されている「天下の群大」という表現だ。

遺族の一人は、読売新聞の取材に「私たちから見ると、群大といえば最先端の病院」と話したそうだ。

地域の一般住民には、「群大の先生がおっしゃるなら」というおそれや遠慮の心理が働いていた、と著者は指摘している。

患者が別の医師に意見を求めること(セカンド・オピニオン)さえも、たしなめるような雰囲気があったという。

「群大の先生のお見立てに対して、セカンド・オピニオンとは失礼ではないか。ここはお任せしなくては」と。

群馬大学病院といえば、県下トップの大病院。周辺の県からも患者がやってくる、北関東一の医療拠点である。

北関東の中心的な医療機関であり、それが地域住民にとってちょっとした誇りでもあり、そこで働く医師は「エリート」であるというイメージを、多くの人々が持っている。

セカンド・オピニオンという患者の正当な権利さえ、行使できないような環境。これはまさに「異を唱えにくい」の例だろう。

では、実態はどうだったのか。残念なことに、世間のイメージは、一部に実態と乖離があった。

東京をはじめ都市部の住民にとっては、大病院の代わりはいくらでもある。かかっている病院に気が進まないところがあれば、ほかの病院に替えることもできる。しかし、地方では、高度な医療を担える医療機関は限られていて、なかなかそうもいかない。そんな環境では、地元の国立大学病院の社会的位置づけは、時に実際のレベルとは無関係に、都会の一流病院さえも凌ぐものがある。そんな地域事情も、問題だらけの実態を覆い隠した。

一方で、権威化は進む。群大の学長が医学部の教員から選出されるようになり、内部で派閥間の争いが起きていた。

群馬大学は、医学部だけでなく工学部や教育学部も抱える総合大学ではあるが、少子化の時代を迎え、国立大学法人化で自立した経営が求められるようになってから、存在さえ危ぶまれる他学部と違い、必要性の高さから最も力を持っている医学部出身者が、学長候補の最有力と見られるようになっていた。おのずと、学長の座を巡る医学部内での争いが苛烈になっていく。

「ムラ社会」の掟

「異を唱えにくい」ことには、別の理由もある。

例えば著者は「群馬大学医学部出身者にとっては、学生時代にどこの運動部に所属していたかが、後々までかなり重要なことであるようだ」と指摘している。

医学生のうちから、部のOBである先輩医師の勤務先まで回って活動資金のカンパを募ったり、進路について相談したりして、交流を深めることもある。医師になってからも、同じ部の出身者同士は、仕事の上で協力したり、配慮しあったりするのが常だ。部活の縁で診療科同士の仲がいいと、少々無理な依頼も聞いてもらえる、というふうに。

逆に、学生時代から培った先輩後輩の厳しい上下関係やグループ内の密接な仲間意識は、上に立つ人間には物を言いにくく、縦割りで排他的な風通しの悪さにもつながっていた。学生時代の狭く硬直した人間関係が、医師となってからも延々と続くあり様が、群馬大学病院に独特の文化と風土を作り上げるのに与えた影響は大きかったと言えるだろう。

私の在学中も、やはり運動部の勢力が強く、人数の多い「大手」の運動部の先輩たちは大きな権力を持っているように見えた。

その先輩たちに気に入られることで、自分で買うには高い医学書を引き継いでもらえたり、試験情報を共有してもらえたりする。

おごりや、先輩が毎日のように主催する飲み会で異性と知り合う機会が増える、といったメリットもあった。

しかし、代償もある。先輩たちに気に入られる、つまりムラ社会の掟に従うことが、生き残る術だった。

それには、先輩の「無茶ぶり」に従い、「ノリのいいやつ」と思われ続けなければいけない。

私はと言えば、一度、大手の運動部に入ったものの、溶け込めず、自分で新しい部活を興して以降、「お気に入りの後輩」コースからは外れてしまっていた。

村八分とまではいかないものの、それなりに居心地の悪さはあった。

一連の手術を担当した医師の人柄について、以下のような記述がある。

大学時代は水泳部に所属し、各運動部の猛者が集まるスケート部のメンバーでもあった。医学部の運動部仲間が集う飲み会では、羽目を外した先輩に命じられるまま、浴びるように酒をあおった。

ノーと言えない性格のためか、あるいは話術で盛り上げるのが不得手なためか、宴会では飲みっぷりを披露するのが同級生の印象に残る姿だった。

自分に目をかけてくれる上司に求められるがままに、力不足の手術を重ねる。同書では、そんな医師の姿が描き出されている。

このような「ムラ」は、運動部だけではない。

事件の背景に、東大などの学閥を中心とした第一外科と、群大生え抜きの第二外科の対立があったということは、一連の報道で繰り返し、指摘されている。

手術死続発という深刻な自体が明るみに出てなお、彼らの何より最大の関心事は、事故の原因究明と再発防止をどうするかということ以上に、「誰が、誰を陥れるために内部情報を漏らしたのか?」「このことで得をするのは誰なのか?」ということだったのである。

群大というムラ、群大生え抜きというムラ、その中の運動部というムラ……と、派閥が細分化されていくことで、上流に対して意見を言うことは、より難しくなっていたことがわかる。

「構造」は他の場所にもある

権力に対して異を唱えにくい構造が生まれ、「18人の手術死」という暴走を防げなかった。

その意味では、この構造の中で、それを変えようとしなかった私も、加害者側の人間だ。

しかし、そのことに気づいたのは、恥ずかしい限りだが、つい最近だ。パワハラ・セクハラが社会問題として大きく取り上げられるまで、思い至らなかった。

群大医学部の学生として高待遇の家庭教師をしていたし、運動部の合同イベントでは「芸」と称して他の学生と一緒に服を脱いだ。

一つひとつは小さなことでも、それが「文化」を形成していく。私はそのことを、重く受け止めなければならない。

同書では、大学評価・学位授与機構顧問の木村孟氏の以下のコメントが紹介されている。

「ここでいう風土とか、文化というのは、私も大学人で、大学に三三年おりましたから、日本の場合は、各大学に多かれ少なかれ存在することだと思います。群馬大学では、それが非常に色濃く出たということでありますけれども、他になかったかと言われると、そうではない。ただ、他の大学では、そういう風土があって、非常に危険なことが起こりそうになっても、それを誰かが見つけるシステムができていることが多いと思います。群馬大学では、それがなかった。システムはあったんだけど、それが機能していなかったということです」

「この結果を他大学、ことに医学部の病院の方々に見ていただいて、なるほどこういうことがあるなと問題にお気づきいただき、それを改善していただくということがあれば、非常にいいと思います」

このような事件を引き起こした「構造」について言えば、医療にも、大学にも限らず、社会の問題だろう。

だからこそ、私たちはこの事件を、単に「数あるニュースの一つ」として消費してはならないのではないか。

この事件との向き合い方はさまざまだ。このような構造が自分の周囲にないか、振り返ってみるのも一つだ。

私であれば医療記者として、このような構造を報じ続けていくことが、それに当たると思う。

「向き合い方」という点では、もっとも過酷なのは、事件後も群大の、あるいは群大出身の医師として日々、現場で奮闘する先輩方や後輩たちだろう。

これは、現場にいない私には絶対にできない向き合い方であり、心から敬意を表したい。

いずれにせよ、重要なのは、このような構造による被害者を、二度と出してはならないということだ。

最後になってしまったが、卒業生の一人として、患者さんのご冥福と、ご遺族の幸福を、心からお祈りしたい。