今晩、眠りに就いて、明日の朝、いつもどおりに目が覚める保証はない。「自分は健康」だと思っている人ほど、なかなか意識しにくいこのことを、身をもって知った人がいる。ブックライターの上阪徹さん(52)だ。

生来健康だった上阪さんには、大病をした経験がない。喫煙もしないし、むしろランニングの習慣さえある。そんな上阪さんが11月に経験したのは、なんと「心臓発作」だった。

「自分には関係のない病気だと思っていた」と振り返る上阪さんだが、今回の経験から「心臓の病気についてはいくつかの“盲点”があると気づいた」という。

誰にでも起こり得るが、危機感の薄い心臓の病気。そのときに上阪さんの身になにが起きたのか、話を聞いた。

「心臓かもしれない」「救急車を呼んで」

11月5日の朝、上阪さんは「喉が詰まったような感じ」と共に目を覚ました。仰向けの体勢では違和感が増すばかり。「喉が乾いているのかもしれない」と水を飲みに洗面所に行った。布団に戻るが、違和感は収まらない。

次第に、冷や汗が止まらなくなった。四つん這いになると少しは楽になったが、やがて枕を抱えて、身動きが取れなくなった。

この頃には「病院に行かなければいけないかもしれない」という考えが頭をよぎった。

一方で、どこか冷静に「喉の違和感というのは、何科にかかればいいのだろう」とも考えていた。ふと、少し前に仕事の試写会で観た映画のワンシーンを思い出した。

「その映画の中で、登場人物が心臓発作を起こすシーンが描かれていました。その俳優さんが、喉をかきむしる演技をしていた記憶があったんです。それがなければ、“心臓かも”とは思いませんでした」

自宅の別の階にいた妻に、LINEで連絡をした。「心臓かもしれない」「救急車を呼んでほしい」。上阪さんの意識は朦朧とし始めた。ここまで約10分。あっという間のできごとだった。

さらに10分ほどで5人の救急隊員が到着したことは、妻から後で聞いた。血圧や心電図が測定され、救急隊員は「おそらく心臓だろう」と判断。都内でも有数の心臓の専門病院である榊原記念病院に搬送された。

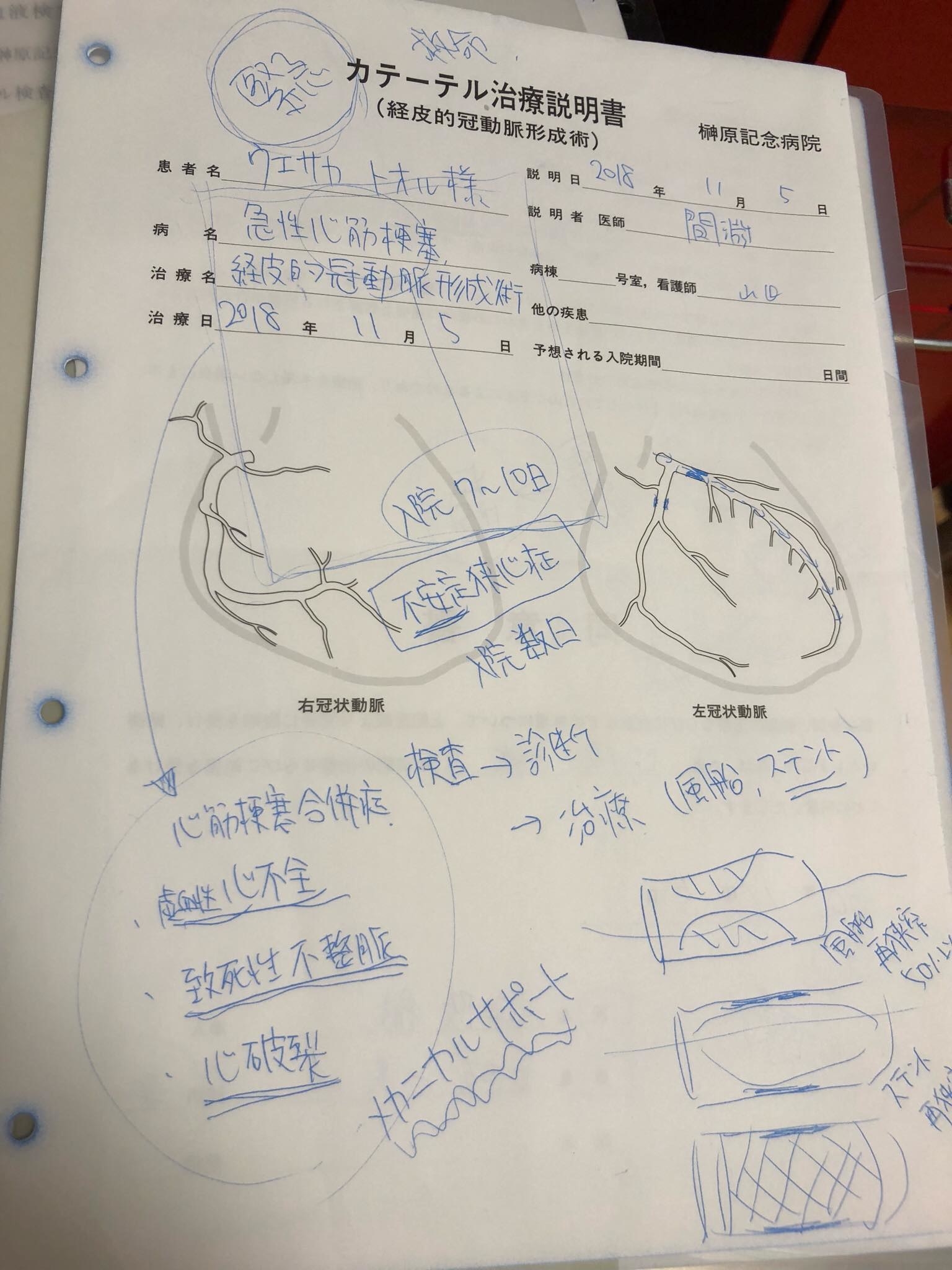

すぐにカテーテル検査が実施されることになった。家族に向けた治療の説明書には「急性心筋梗塞」「致死性不整脈」「心破裂」など、重篤な病名も並ぶ。妻には医師から「危険な状態です」と告げられ、カテーテル室に入った。

検査の結果、わかったのは、上阪さんは血管が詰まったり、破れたりしていたわけではなかったことだ。疑いは、冠攣縮性狭心症(かんれんしゅくせいきょうしんしょう)。心臓の血管が特定の要因で痙攣して、心臓への血流が悪くなる状態を指す。

2013年度版のガイドラインによれば、冠攣縮性狭心症は狭心症の約40%に確認され、高齢者に比べ、比較的、若い人に多い傾向があるという。

だからといって、軽い病状だった、ということではない。医師からも「早く来ていただいてよかった」と何度も言われた。

上阪さんはいくつかの幸運が重なり、早めに病院に搬送されたが、もし時間がかかれば、命を落としていた可能性もある。

そしてこの「いくつかの幸運」こそが、上阪さんに、そして上阪さんのように「自分は健康」だと思っている多くの人にとっての「盲点」を明らかにした、といえる。

盲点1. 心臓発作についての知識がほとんどない

上阪さんはライターとして、経営、経済、就職などをテーマに、3000人を超える対象を取材してきた。そんな上阪さんも「心臓の不調が胸以外の体の部位に現れる」というのは、知らないことだった。上阪さんの場合は喉のあたり、他にも肩やみぞおちに痛みが出る人もいる。

起き抜けの、リラックスしきったタイミングであったことも驚きだった。夜間だけでなく、早朝も心臓発作を起こしやすいことは、後で担当医から聞いた。

厚生労働省の人口動態統計(2017年)によれば、病気による死因は「心疾患(心臓病)」が2位。1位のがんに対しては上阪さんも、年齢を重ねる中で準備をしてきた。しかし、心臓の病気については危機感が薄かった。

「心臓発作という言葉は知っていましたが、“まさか自分には(起きないだろう)”と思い込んでいました。たまたま映画を観ていたから“心臓かも”と思えたので、運が良かったです」

盲点2. 心臓発作が起きたときへの備えがない

今回、上阪さんが発作を起こしたときは、幸いにも妻が自宅にいるタイミングだった。しかし、上阪さんは「もし、自分が一人のタイミングだったら」と思うと、恐ろしさを感じたという。

「救急車を呼ぶ前に、意識を失ってしまったら。玄関の鍵がかかっていたら、どうなったか」

「さらに、もし救急車を呼べたとしても、うちはオートロックのマンションです。救急隊員の方が到着して、ロックを解除することができたのか、自信はありません」

この経験から「普段から、万が一のときにどうするか、家族との連絡の方法や、マンションによっては非常時の警報ボタンなどの有無や所在を確認するべき」と上阪さんは訴える。

「代わりのない人はいない」

早期に処置ができたことにより、上阪さんはすぐに回復。4日間の入院中、中止や延期になった取材もあるが、持ち前のスケジュール管理術により、ほとんどの仕事に影響は出なかったという。

「カテーテルを入れたり採血の針を刺したりする腕が痛いくらい」で、大事には至らなかった。今後、上阪さんは薬を飲み続けることで、発症のリスクを下げる治療を続ける。

そのことについては「他の病気にならないように、健康な生活習慣を心がけてきた。それだけでは防げない病気のリスクが下がるなら、むしろありがたい」とポジティブに受け止めているそうだ。

そして上阪さんには、もうひとつ、ある意味で「盲点」だったことがある。これまで20年以上、第一線で仕事をしながら後進を育成し、ロールモデルとして、自らの姿勢を正してきた。スケジュール管理はまさにその好例だ。

「責任感を持つことは何より大事なこと。“仕事には絶対に穴を開けられない”という意識は常にありました。でも、今回のことで、“代わりのいない人なんていない”と思うようになったんです」

もちろん、仕事にはこれまでどおり、誠実に取り組む。しかし「自分の命より代わりのないものない」と気づいた、と上阪さん。

「もし、あの日に取材が入っていて“代わりがいないから”と無理をしていたら、本当に深刻な状態になっていた可能性もあります」

「だから、ぜひ心臓の病気についての知識を身につけて、“おかしいな”と思ったときは、無理をしないようにしてほしいですね」