再生医療で世界を走る女性科学者がいる。高橋政代さん(55歳)。眼科医であり、理化学研究所プロジェクトリーダーだ。ノーベル賞で話題になったiPS細胞を使い、目の難病を治す新しい治療法を開発している。

なぜ高橋さんが世界最先端を走っているのか。独特の思考術にその鍵があった。

「白黒つけようとする思考から新しい研究は生まれない」

2017年4月、付近の桜が満開になっていた京都大学iPS細胞研究所、高橋さんが時間通りにあらわれた。

臨床現場にも立ち、最先端の研究を仕切る。それ以外にも講演に講義に、会議に……。分刻みのスケジュールが詰まっている。

「新しいアイディアを実現するためには……」と、大阪出身らしい関西弁で切り出す。

「なにが正しいか否か白黒をつけずに情報を取り込むこと。白黒つけようとする思考から新しい研究は生まれない」

新しい治療法確立を目指して

言葉の意味は彼女の現在、キャリアをみれば理解できる。

まず、現在である。

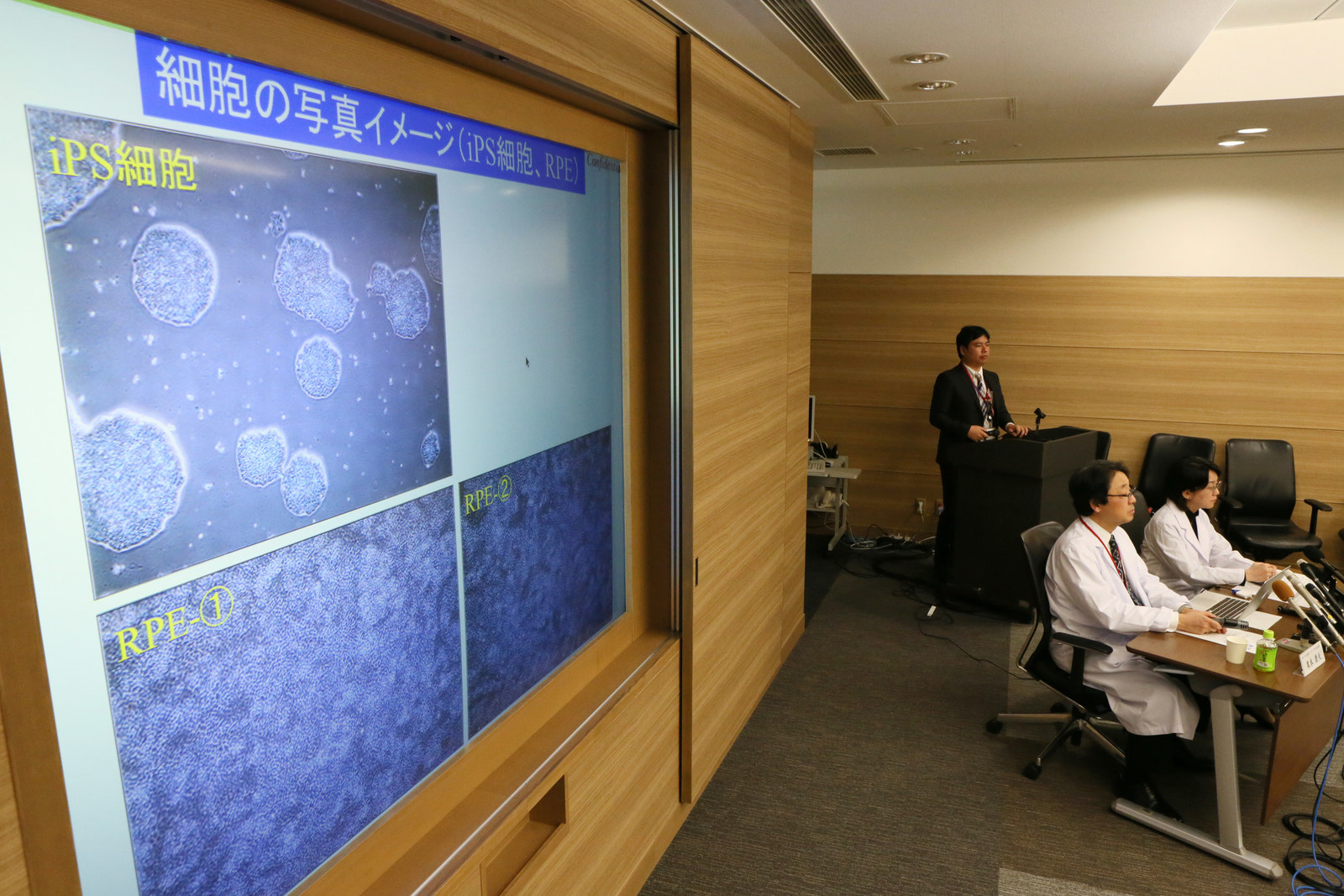

高橋さん率いるプロジェクトチームが世界をリードするのが、目の網膜の難病「加齢黄斑変性(かれいおうはんへんせい)」の再生医療研究だ。

根本的な治療が難しいとされる難病に、高橋さんたちは体のどの部分にも変化することができる「万能細胞」iPS細胞を使った、新しい治療法の確立を目指している。

どんな病気で、何が画期的なのか。少しだけ科学の言葉もつかって説明する。

どんな病気で、どんな治療を試みているのか?

私たちの体は、光を黒目から取り込んで、眼球の内側にある網膜で感じ取っている。

網膜はそこに詰まった神経細胞を通して、脳に「光を感じましたよ」と情報を送り、脳のなかで光は映像化される。

再生医療と社会の接点を研究する八代嘉美さん(同研究所准教授)の説明を借りると、「黄斑」というのは網膜の中央部で光が集中するところだ。

そこに細胞レベルで異常が起きるのが「加齢黄斑変性」という病気である。

発症は50歳以上に多く、患者は加齢とともに徐々に視力が衰える、視界がゆがむといった症状がでて、ひどい場合は重篤な視力低下を来す。

高橋さんはこう考えた。

この病気は網膜のなかにある細胞—網膜色素上皮細胞—が悪くなっている。

ならばiPS細胞をつかって、悪くなった細胞にかわる新しい細胞を作りだし、手術で移植すれば網膜の機能が回復するのではないか–––。

報道と現実

この考え通り2014年、動物実験ではなく、人にiPS細胞から分化した細胞を移植する手術を世界で初めて成功させた。

今年(2017年)、これも世界で初めて他人のiPS細胞を使った移植手術に成功する。

2014年の手術は本人由来のiPS細胞を使った。リスクの一つとして挙げられていた、移植細胞のがん化といった副作用はなかったが、長くかかる準備期間と高い費用が課題として残った。

本人由来だけでなく、今年成功した他人由来のものを使った手術でも重い拒絶反応やがん化がなく、同様の成果が得られれば、課題は一つ減っていく。

再生医療でもっとも実現が近いとされる分野を切り開き、手術が成功するたびに、新聞各紙も大きく報じる。

しかし、メディアの喧騒をよそに、本人はいたって冷静である。これまでの笑顔は一転、ぐっと真面目に。

iPS細胞で「世界初」というと、ポジティブなイメージができているように思うんですね。

まるで、部品を取り替えるように全部の網膜が簡単に再生して、視力が回復するんだ。そんな治療ができるんだ、というイメージになっているように思われてしまう。

でも、それは違うんです。

「どんな治療法にもリスクがあればベネフィットがある」

どんな治療法にもリスクがあればベネフィット(便益)がある。再生医療も同じです。まだまだ解決しなければならない問題はあります。

私たちが開発を目指す治療法でも、見えない人が完全に見えるようになるんじゃなくて、見えない人の視力の低下を防ぐことができるというのが現状なんですね。

もちろん、それでも大きな進歩ですが、実用化というゴールにはまだ遠い。

これも強調したいのは、まだ臨床研究の段階にあるということなんです。

iPS細胞に関連することは大きく報道されますし、患者さんも関心を持って情報を取り入れてます。臨床研究に参加したい、という人も多いんです。でも、ちょっと誤解されている。

私は「治りたいという気持ちが強い人は参加できません」とはっきり言います。

あくまで研究であって、治療ではない。そこは理解してほしいんです。

今回でいえば、他人のiPS細胞で拒絶反応が起きないかどうか、副作用がないか経過観察が必要です。

実用化に向けて越えないといけないステップがいくつもあります。

報道されることで、希望を持てるって患者さんも多いんです。治療を待っている患者さんを裏切るようなことはしたくないんですね。

現状の希望と課題がうまく伝わってほしいなぁと思っています。

一眼科医が、世界最先端を走ることになるターニングポイント

過剰な期待は、過度の失望につながる。

やっとここまで辿り着いたのだ、と高橋さんは言う。「やっと」のほうに大きな意味が込められている。

それを知るために、彼女のキャリアを振り返ってみよう。

高校卒業後、京大医学部に入学したはいいが、学生時代はテニスに明け暮れる日々を過ごす。

専門領域に眼科を選んだのも、高邁な理念があったというより、呼び出しもなく「家庭と仕事の両立」ができそうだな、という現実的な理由からだった。

大学卒業後に脳神経外科医の夫と結婚し、2児の母になる。そのあとは子育てをしながら、眼科医として「患者さんとむきあって白内障の手術をずっとやっていく」日々を想像していた。

そんな高橋さんのターニングポイントは1995年、夫のアメリカ・ソーク研究所留学に「ついていった」ことだ。

「これ、知ってる眼科医は私だけちゃう」

幼い娘2人を抱えており、最初は技術面から夫の研究をサポートすればいいと考えていたのだが、当時のソーク研究所では常識を覆す新しい研究が始まっていた。

それが「神経幹細胞」による再生医療、わかりやすく言うと脳の再生医療を目指す研究だった。

それまでは人間の脳や脊髄といった中枢神経系は一度、損傷があるともう再生しないと言われてきた。研究を進める中で、中枢神経系再生の可能性を示す発見があり、研究所はこの常識を打ち破ろうとしていた。

高橋さんの専門領域である眼は脳の神経の先端にある。中枢神経系が再生しないということは、同じ中枢神経系である目の網膜の再生なんてありえない。

だが、脳の再生医療に向けた根拠が見つかったなら、それは不可能と言われてきた網膜再生の根拠にもなるはずだ。

脳研究の最先端と臨床医の知見が重なり、一つの仮説が導かれる。

網膜の再生医療は可能ではないか。

「これ、知ってる眼科医は私だけちゃう」。転機を迎えた人は、誰もが加速度的にその世界にのめり込んでいく。高橋さんも例外ではない。

大笑いされた「仮説」 新しいことは<間>にある

自分だけに見えている新しい道筋を説明しても、周囲の反応は上司にあたる研究者も含めて「はっはっは、と大笑い」だった。何を言っているんだ、という笑いである。

常識を覆そうとしている研究所のなかにあっても、さらに笑われるような突拍子もない仮説だった。

「まぁ好きに研究したらいい」と期待されないで始めた研究は、やがてiPS細胞を使った網膜再生医療に結びつく端緒になる。

「だから、新しい領域というのは……」と、彼女はいう。

新しい領域というのは、専門領域と専門領域の<間>にあるんですよ。

眼科医は脳の再生医療研究を知らない。接点がないんですね。知っていれば網膜の再生を思いつく人はいたと思う。

逆に脳の専門家は、網膜再生の重要性がわからない。彼らは実際の患者をみていないから、そこにニーズがあることを知らない。

その両方を知る立場になった私は「網膜再生に取り組むために、ここにいるんだ」と使命感が湧き上がったんです。

もちろん、使命感だけで研究はできませんから、下調べのために当時発表されている関連論文を漁りました。

情報はグレーの濃淡で取り入れる

そうやって、まず自分がやりたい領域の俯瞰図を作るんです。

ここで大事なのは、何が正しいかを決めないこと。白黒つけて情報を取り入れると、大事なことを見落とす可能性がある。

私は白黒を絶対につけない。科学というのは、そもそも白黒つける学問じゃないんです。

情報はグレーの濃淡で取り入れる。

黒っていう論文のなかにもデータによっては次のヒントがある、濃いグレーじゃないかとなるわけです。黒だといって切り捨てずに、情報を重ねていくなかで、仮説が磨かれていく。

網膜再生が本当にできないのか。脳の研究と網膜の研究から、グレーの情報を重ねていくんです。

異なる領域の情報を取り入れて、重ねていくと、ある時そこだけ白や黒に色がはっきりとでてくる部分が見えてくる。

それこそが新しい領域につながるものなんです。

学生には自分が知っている専門領域が2つあるといいよっていつも言うんです。

私は眼科の臨床も一生懸命やって、アメリカで研究も一生懸命やった。2つの領域の間にあるものを見つけて、ひっつけると研究はおもしろくなっていくんですよ。

研究はPPAPと同じ

ピコ太郎のPPAPと一緒やと思いますねぇ。パイナップルとりんごをくっつけるんです(笑)。

私は「科学者」って呼ばれるのが苦手なんです。研究だけやってきたわけじゃないでしょ。だから、いまのプロジェクトリーダーという肩書きはとても気に入ってます。

専門領域を横断してプロジェクトを進める。ぴったりくるんですよ。

STAP細胞を問題を語る

異なる専門領域の<間>に最先端を見出した、高橋さんの帰国後の活躍は見ての通り。

高橋さんに臨床研究を進める上で、もっとも重要なことは何かと聞いた。

彼女は「信頼感だ」と即答した。

研究を進める側と、実際に研究対象になる人との間に信頼関係が結べるか。信頼関係が壊れたとき、そこにトラブルが起きる。多くはコミュニケーションの問題なのだ、という。

だからこそ「再生医療」を巡る研究で不正が疑われるようなことがあってはいけない。

思い出すのは2014年のSTAP細胞を巡る問題である。臨床研究の真っ只中にいた高橋さんは、自身のTwitterで所属する「理研の倫理観には耐えられない」と書き込んだ。

研究を進める側が、どんな倫理観をもっているかはっきり示さない限り信頼関係は築けない。一連の問題で理研は倫理観を示してきたと言えるのか。

現場からの問題提起は当時、大きな反響を呼んだ。

理研の対応は問題があった

当時の理研の対応には問題があったと思っています。これは今でも変わりません。

私がやっている臨床研究は新しい分野です。新しいことだからこそ、手探りの部分があり慎重に進めないといけない。

研究に参加していただく患者さんが不安になるようなこと、「理研の研究に参加していいんだろうか」と思うようなことは絶対にあってはいけないのです。

STAP細胞問題が起きたときは、本当に怖かった。もうこれで信用失墜だ、と思いました。

この問題で、築いてきた信頼関係を壊すわけにはいかない。必要なのは、臨床研究を滞らせないこと。問題が起きたから、といって臨床研究がダメになるということは避けないといけないと思いました。

「視覚障害者への理解が進まない」社会

高橋さんは現場にも立つ。研究を滞らせない、という決意はとにかく現場で出会う患者のためであると宣言してきた。

ある患者は自分の目の病気が必ず遺伝するものだと思い込み、自分は子供を産んではいけないのだと思って生きている。

若い女性の患者は将来、失明の可能性があることを理由に人生を悲観する。

徐々に衰えていく視力を理由に働けないと思いこむ患者もいる。

そして、視覚障害者が働けないことを当たり前だと思って疑わない「社会」がある。

なにかおかしいのではないか、と問いかける。

「目の病気で深刻に悩む人は多い。だから私は医療だけじゃなくて社会の理解が重要だと言ってきました。視覚障害者の就労支援だってまだまだ足りないんです」

いま進めている研究を高橋さんは飛行機に例える。

人も空を飛べると考えられた時代があり、ライト兄弟が実際に空を飛び、そして飛行機が開発され、世界中の人々が行き来をする時代がやってくる。

再生医療は高橋さんら第一世代として切り開いた道に、次の世代、その次の世代が連なり課題を解決し、完成度を高め、やがて当たり前のように広がっていくだろう、と。

社会の理解も自分が声をあげることで進めていきたい、と思う。

「再生医療で、すごく新しいことを探すにはもう遅い」。だから……

インタビューの最後に「再生医療で新しいことをやりたい、という若い人もでてくるでしょう。どんなアドバイスをしますか」と聞いた。

その答えは、最先端を走っている「プロジェクトリーダー」に相応しいものだった。

再生医療で、すごく新しいことを探すにはもう遅いですよ。

私がやったときは再生医療という言葉そのものがなかったし、笑われるところから始まった。

でも、今は違うでしょ。再生医療は必ず続く研究分野だし、必ず進歩します。つまり道は出来あがっているんですね。

私が学生で本当に新しいことをやりたいなら、違う分野を探します。

私の研究室に「冬眠」の研究をやっているスタッフがいるんです。この研究が進めば人間が「冬眠」できるようになるかもしれない。

これは新しいですよ。

救急医療の現場に応用できるのです。人間を意図的に冬眠させることができれば、助かる命が増えるかもしれないんですよ。

おもしろいでしょ?

小さくてもいいから、自分だけにできる新しいことを見つける。世界はそんな発見の積み重ねで少しずつ変わっていく。

「いくつになっても『これや』って自分だけの領域は見つかります。そのために必要なのはなんでも一生懸命やること。それが一番のアドバイスです」

高橋さんはそう言って、快活に笑った。