年老いた両親がたった2人が亡くなっただけの私は、被災者ではないのか?

仙台駅から沿岸部・石巻駅を結ぶ仙石線に乗り込み約25分、塩釜市内の住宅街にある11階建てのマンションの一室に高橋匡美(きょうみ)さん(52歳)は住んでいる。

生まれは石巻市南浜町である。2011年3月11日の津波は実家を襲い、母の博子さん、父の悟さんが亡くなった。彼女は強烈な揺れを体験したものの、津波は海から離れたマンションの前を流れた10センチ程度のものしか体験しなかった。

震災を機に彼女は夢と現実の間を行き来することになる。比喩ではない。心療内科で処方された睡眠薬を、起きては赤ワインで強引に流し込み、1日中ベッドで、ソファーで眠った。

せめて夢のなかで両親に会うことを望んだのだ。夢はいつも実家にいる両親のもとを黒い津波が塊のように押し寄せてくるところで終わった。

起きればテレビから、被災地のボランティアに入る芸能人や避難所の様子が流れてくる。一家が何人も亡くなったという人が報じられる。

その度に「ここに一人で眠っている私は、年老いた両親がたった2人が亡くなっただけの私は被災者ではないのか」と思い、手当たり次第、テレビに向かってものを投げた。

それから7年を迎える。彼女はいまも「自分は被災者ではない」という。しかし、「だからこそ、語れることがある」と自分自身の言葉を選び取りながら、現実と向き合っていく道を選んだ。

なにが彼女を変えていったのか。7年の軌跡から、この震災で多くの人が経験した「喪失」の意味がみえてくる。

「まだ手を合わせられないの……」

リビングの一角に両親の写真が飾られている。その前に淡い緑の線香立てがある。私は出迎えてくれた匡美さんに挨拶し、線香をあげて、手を合わせた。その姿をみて、彼女はそっと口を開く。

《私ね、まだ手をあわせることができないの。なんだかね……。うちの人は毎日手をあわせているんだけど、お母さんが向こうにいってしまう気がして。

まだまだ受け入れられていないんだろうなって思っているんだろうな…。》

匡美さんは震災後に再婚した夫と2匹の猫と一緒に暮らしている。前の夫との間に生まれたひとり息子の颯丸(かぜまる)さんは都内の大学に進学し、今年、新社会人になる。

3月11日、その日も朝は普通だった

語りは2011年3月11日から始まった。

あの日も普通の朝だった。颯丸をいつものように仙台市内の高校に送り出し、夫は松島のホテルに向かった。

午後2時46分、揺れは突然やってきた。自宅のなかだったが、立っていられるのがやっとという、今まで経験したことがないような揺れだった。

テレビは倒れ、押入れから物が飛び出た。キッチンでは、朝作った味噌汁が入った鍋や、揚げ物用の油が入っている鍋がコンロから転げ落ち、床に散乱していた。

飼っていた二匹の猫も異変を察知し、1匹は外に飛び出し、もう1匹は家の奥に息をひそめるように隠れた。

床を這いつくばりながら、受話器を取り、真っ先にかけたのは実家だった。息子は学校にいるから、きっと大丈夫だろう。夫も職場ならなんとかなるかもしれない。

しかし、両親はどうだろう。父は足が悪く、母はそんな父を最後まで見捨てることはなく、一緒にいると語っていた。とにかく、生きていてほしい。

一瞬のうち、そう考えて電話をかけたが、コール音すらならず、結局、つながることはなかった。そして、バチっと音がして電気は止まった。

息子からは携帯にメールが入っていた。「俺は無事だ。学校の様子が落ち着いたら帰るから、迎えに来ないで」というメッセージだった。

あぁ携帯という手段もあった。そう思い直し、何度も母にかけたがつながらなかった。

鳴り響いたサイレンの音

匡美さんは思う。母は自分にとって「母親」のモデルのような人だった。洋裁や短歌が趣味だった博子さんは、美人でセンスが良く子供の頃から憧れで自慢だった。

家をでてからも、ほぼ毎日電話で話していた。仙台市内のデパートでコートをみたとき、最後まで色で迷った。「ベージュと紺ならどっちがいい」とその場で母に電話したこともあった。

最後に会ったのは2月27日である。他愛もないことを話し、仙台市内でパスタを食べた。本当は美味しい和食の店に行こうとしたのに、「お父さんといるといつも和食だから、パスタが食べたい」と言って、直前で店を変えたのだった。

父は、母が出かけた日は大抵、機嫌が悪く家で待っている。思い出すのは、父に「エンディングノートを送ったら怒るかな」という話を冗談半分でしたことだった。

きっと何か困ったことがあれば、いつでも母に聞いてしまうのだろう。そんな日常は続くと思っていた。

しかし、手に持った携帯はいっこうにつながらず、外から防災無線が聞こえてきた。6メートルの津波が到達する可能性を伝えていた。

そして、余震の揺れとともにウーウーというサイレン音が街に繰り返し、鳴り響いているのだった。匡美さんはその音を不気味だと思った。

たどり着けなかった石巻

3月11日から12日に日付が変わろうとするころ、息子が帰ってきた。制服のまま、車に乗せて、石巻市に向かった。

両親を探すためである。信号が消えていて、カーラジオからは仙台市内の海岸200人の遺体があがったこと、気仙沼市や陸前高田の火事を伝えていた。

一体、自分たちに何が起きているのかまったくわからなかった。ただ、わかったのは想像をはるかに超えた、異常事態が起きているということだけだった。

マンションから実家まで1時間足らずで着くはずなのに、交通規制がかかり、道路は冠水したり、亀裂が入っていたりしていて、一向に車が進まなかった。途中、前と後ろのタイヤがパンクした。

消防団と思しき、通りがかりの若者が積んでいたスペアタイヤとどこかから持ってきた別のタイヤを付け替えてくれた。お礼をしたいから、と連絡先を聞いても、彼らは「お互いさまだから」といって去っていった。

ふと夜空を見上げると満天の星空が広がっていた。あの日の夜の証言を集めているときによく出てくる言葉で、匡美さんもまったく同じことを言った。

「あの日の綺麗な星空は決して忘れることがない」。

結局、その日は石巻市にたどりつくことできず、明け方4時前に自宅に戻ることになった。

昼近くに目がさめる。停電と余震が続いていたので、テレビは倒したままにしておいた。

つながらない電話

この時、夫は職場で無事だったのだが、匡美さんは彼の職場が海沿いだったため覚悟を決めていたという。

それでも両親には希望を残していた。実家にいたときも高潮などはあったが、それでもせいぜい近所が床上浸水になる程度だった。自宅は海からそんなに近くはない。なにかあっても2階にあがれば……。必要なのは石巻の情報だった。

情報が集められそうなラジオ、乾電池をリビングに集め、息子と2人自宅で朝を迎えた。13日になり、ラジオから公衆電話が無料になったというアナウンスが流れてきた。実家に電話するために、公衆電話を探そうと朝から外に出た。

しかし、である。公衆電話はほとんど見かけない。駅まで行く途中の道は冠水していた。

駅にあった公衆電話は水に浸かった跡があり、受話器を上げてもなんの音もしなかった。

歩いて、市役所や交番、公民館とまわった。市役所には新聞の号外が貼られ、そこには東北地方を津波が襲ったという事実が書かれていた。人々は情報を求め、タコ足配線には携帯電話の充電をまつ人が列を作っていた。

公民館で水をコップ2杯もらい、一気に飲み干した。休憩中に奇妙な音声が聞こえてきた。あるテレビ局の音声だった。興奮気味の若い男性リポーターの声はこんなことを伝えていた。

「いま石巻にいます。公民館の上にバスが乗っています」

一体、なにを言っているのか。匡美さんには理解ができなかった。暗くなりかけていた公民館では市職員たちが、ろうそくに火を灯していた。ぼうっと照らされる光をみながら、ただ、自分の見通しが甘かったのではないかと思い直していた。

自宅に戻り、夜になって奇妙な経験をした。

《息子と猫とくっついてリビングに寝ていたのね。そこで、ろうそくの光を見ながら、うとうととしていたとき、野球のボールくらいの大きさの光が目の前にあらわれて、弾けたの。

後から、思ったのね。きっとあのときに母は亡くなったんじゃないかって。死因は溺死ということになっているけど、母の遺体はきれいなままだった。

もしかしたら、津波による低体温症だったんじゃないかなって思うんだよね。私はいまでも後悔していると思う。もし、あの日のうちに石巻にいけたら。もし、もっと早く駆けつけられたら……》

ああいうのを地獄って言うんだ

3月14日、2人は石巻市内を目指して車に乗り込んだ。向かう途中、大きな川を目の前にして、会話が止まった。

そこに浮いていたのは車や家の屋根だった。土手には冷蔵庫や洗濯機、家の柱が並んでいた。道路こそ、自衛隊の手によって整備されていたが、ぱっとあたりを見渡すと、横転した車がそこかしこに見えた。

普段なら水が広がることがない内陸部まで冠水が広がっている現実を目の当たりにして、彼らは車を乗り捨てる。

近くに仙石線の線路があり、そこをたくさんの人が歩いていた。

仙石線、普段なら息子が高校に通い、母と仙台に向かうためにつかっていた線路である。単線の線路上を、長靴をはいた人が無言で歩いているのだ。

匡美さんは片端から聞いてみる。南浜町にたどり着くことはできるのか? どこなら水は引いているのか? まったく入らない情報を自分たちで入手しようと試みた。

ところが、道行く人たちは一様にだまって首や手を振るだけだった。その意味は間もなくわかることになる。ある老夫婦がすれ違いざまにこう言ったのだ。

「あんだだち、南浜町にいぐの? 私たちはいま見でぎだんだでば。ああいうのば、地獄って言うんだっちゃね」

地獄、という言葉が理解できなかったが、しばらく歩き市内を一望できる日和山を登ったときに、一瞬で理解した。

数軒の家を残し、街は無くなっていた。ところどころ、細い白煙が立ち上り、人々は押し流された家屋の屋根部分の上に立ち尽くし、変わり果てた街を見つめていた。

白い車は焦げて黒にちかいグレーになり、フロントガラスに流木が突き刺さっている。住宅は土台から波にのまれていた。

「地獄」の意味を知る

《ああいうのを人は地獄って言うのか、と思ったんですね。自分の体が、本当に足がすくんでガチガチと歯がなって、震えているのがわかるんですよ。三日三晩続いたっていう火事や爆発で、焦げる匂いが充満しているんです。

見慣れた街がどこにもない。本当なら、そこに広がっているはずのスーパーやコンビニは無くなって、住宅街も流されて、真っ黒になっている。息子は隣で、「ねぇママ、これって戦争のあとかな?」って呟いていました。

17歳がそう例えるしかない。そんな光景だったのです。》

彼女は実家の方角をみる。よく見ると、特徴的な緑色の瓦が見えた。実家はすべて流されずに残っていたのだ。

これは、と希望を感じた。母は生前、津波があれば、父をつれて自宅の2階に上がるだけで精一杯だとよく語っていた。

2階がみえたということは、両親は2階にいて、助けを待っているということではないか。後ろを振り返らずに歩いた。材木に、油を含んだ真っ黒な泥に何度も足を取られた。まだ熱があった。火事のあとが残っていたからだ。遠くで誰かが叫ぶ。

「おーい、危ねえから戻ってこい。なにかあっても助けにいけないぞ」

また津波がやってくる恐れ、強い余震、丸腰の装備……。実家に行ってはいけない、という理由はいくつもあった。恐怖はあったが、立ち止まる、あるいは戻るという選択肢はなかったと今でも思う。

やっとのおもいでたどり着いた実家は、変わり果てていた。40年以上住んできて津波がきたことはなかった、だから……という考えがいかに甘い見通しだったのか。

周囲の家はすべて流され、父母の写真をとったブロック塀も流されていた。1階部分はもうダメだということは直感的に理解できた。父が集めていたこけしが散乱し、泥だらけになっていた。

冷蔵庫は横倒れ、天井にはエプロンや買い置きしたトイレットペーパーがあった。冷蔵庫には漬物や食べかけの食事がラップにくるまれ入っていた。ほんの3日前まで、なんの疑いももたずに続くと思っていた日常が残っていた。

とにかく2階だ、と階段をあがって探したが誰もいなかった。しかし、布団は濡れておらず、湿っていた。枕元には『人生の終いじたく』という本が読みかけで伏せたまま残っていた。

2階の天井から20センチほどのところに津並みの跡を見つけた。おそらく2階にも到達したのだろうと思った。

1階も2階もくまなく探したが、どこにも姿が見当たらなかった。これは、と考えを巡らした。

きっと母は直前まで昼寝でもしていたのだろう。どちらもいないということは、きっと近所の人とどこかに避難したに違いない。可能な限り希望が残るように解釈した。

母の遺体は家の中に……。まるで眠っているようだった。

外に出ようとすると、険しい顔をした息子から呼び止められた。「もう一度1階の奥を見よう」と彼はいう。何度も見たじゃないか、と反論しても譲らなかった。玄関からまっすぐ廊下を進み、奥に向かっていく。

足元に母がいた。ピンクのセーターに紺色のパンツ、白髪交じりの髪……。うつぶせに倒れている母の姿があった。

なぜ最初に気がつかなかったのか。家のなかが散乱し、母に材木や砂がかぶさっていた。そして、匡美さんは思う。人は亡くなると、こんなに小さくなるのか。元気な母しかしらなかったから、わからなかったのだ。

当時、彼女は街や実家の様子を写真に残している。そこのなかに、母の遺体もある。なぜ、撮影できたのか。今から考えてもおかしな感覚だったのだろう。

なぜ自分が、大好きな母の遺体を、それも変わり果てた姿の第一発見者にならないといけなかったのか。なぜ自分がこんな目にあわないといけないのか。

誰か理由を知っているなら教えて欲しい、と叫びたくなる。

仰向けにして、持って行った飲みかけのペットボトルのお茶で顔を洗った。水がないなら、コンビニか自販機で買えばいいと思って持ってこなかったのだ。そんなものは、この街のどこにもないのに。そんなことすら想像ができない自分がいた。

やっとの思いで、顔の泥と砂を流す。そこにいたのは眠っているかのような穏やかな顔だった。今でもしゃべりだしそうだった。

しかし、いくら呼びかけても答えてはくれなかった。

父の遺体をみても、誰だかわからない

父が見つかったのは3月26日だった。あの時期、多くの人が臨時の遺体安置所に詰めかけた。どこも似たように白いテントが立ち並んだ。

中にはブルーシートがかかっており、そこにガムテープで顔写真が貼られていた。

身内をみつけたら、写真をはがし、警察官に申告するという仕組みだった。嗚咽とせめて見つかってくれればという祈りが交錯する場所だった。その中の一人に匡美さんもいた。

ガソリンが手に入りにくくなったために、なるべく効率的に安置所をまわらないといけなかった。元は青果市場だった場所で、父の写真をみつけた。

いくつもの遺体が並んでいた。父のもとにたどり着くためには、遺体をまたがないといけなかった。ごめんなさい、ごめんなさいと小さな声で言った。

彼女はここでも不思議な感覚をあじわう。目の前にいる遺体、番号はC-1289が誰だかわからなくなった。険しい表情、目に口に鼻の穴に砂が入り込んでいた。全身も砂だらけで、口は開いたままだった。

にこにことした表情の父を真っ先に思い出してしまう。目の前の険しい表情は見たことがないものだった。

父は細長い指をして、左足のかかとに傷跡があった。その2点をもって、これは父で間違いないと判断したものの、最後まで違和感はぬぐいきれないままだった。

父母の死は、彼女にとって「理不尽」という言葉以外であらわせないものだった。

その時期、彼女は開設したブログに怒りも悲しみもすべてをぶつけるような言葉を吐き出している。そうせざるを得なかった。

奇跡の日記帳

徐々に精神は変調をきたしていった。自分でも想像ができないようなエネルギーで実家と自宅を往復していた。その度に新しい気づきがあった。

たとえば、母の行動だ。母は、あの日、おそらく巨大な揺れがあってから津波がくることを予期していたに違いないと思った。

大切な荷物を2階に運んでいたのだ。その中には、匡美さんの名前が書かれているダンボールがあった。母は娘に関連するものを一箱にまとめていた。

そして生きがいといっていい編み物の本や大切に着ていたレザーのコートも近くにまとめられていた。

母は生きるつもりだったのだ。やりきれない思いが募った。

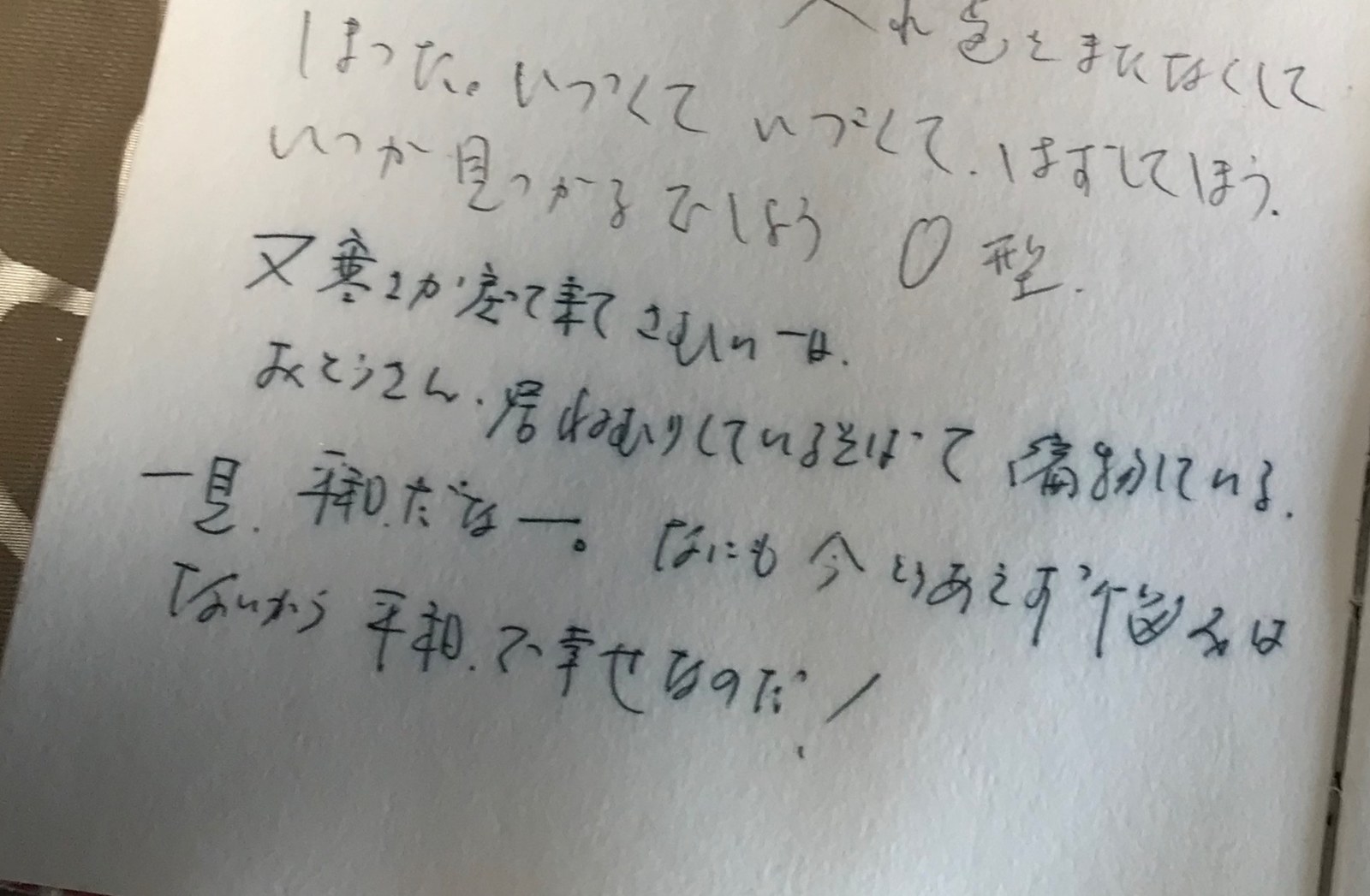

4月6日、1階の縁の下から1冊のノートが見つかった。それは母がつけていた日記帳だった。レンガ模様がプリントされたノートだった。表紙はところどころ剥がれ、水に濡れて乾燥した紙特有の波打ったような跡が残っていた。

奇跡だ、と彼女は思う。あの津波で流されずに見つかったことが奇跡だった。ボールペンの跡がにじんでいたが、中身が問題なく読めたことも奇跡だった。

最後の日記は3月1日に書かれたものだった。母は、そこになんてことがない日常について綴った一文を残していた。その本当の意味を知るのは、もう少し先のことになる。

発見した時点で、彼女の精神は崩壊の寸前だったのだから。

生きていることが苦しい

異常はほどなくしてやってくる。生きていることそのものが苦しくなった。

周囲には「母の死に顔はみたくない。どうしてもみたくないといった、葬儀をすべて終えてから火葬が終わったら声をかけてほしい」と言っていた。

小学生の頃、同級生の母が亡くなってから母の死そのものが恐怖の対象だったのだ。それが突然やってきた。

その苦しみを誰がわかってくれるのか。誰もわかってくれないではないか。孤独だと思った。孤独は「生きていたくない精神状態」を深めていく。

なにをしていても父母は津波で苦しかったのだ、冷たい水の中で死を迎えたのだ、それに引き換え、と自分を責める要因に転化された。

心療内科にも通ったが、強い薬を処方され眠りにつくだけだった。彼女は派遣社員の仕事もやめ、徐々に家に引きこもっていく。

ただ薬を出すだけの心療内科で暴言を吐き、10階のベランドの手すりに手をかけ、下を見つめることもあった。

強い薬を飲み、夜は眠る。朝、目がさめるとNHKからは震災関連のニュースが流れてくる。絆や復興という美しい言葉も流れてくる。人々の善意を伝えるニュースも流れてくる。そのすべてが嫌だった。

テレビに手当たり次第にものを投げつけた。

《そんなことを言うんだったら、私を助けてほしいって思っていたのね。どうして、私はこんなに苦しい思いをしないといけないんだって。

避難所には支援がくる、芸能人がくる。でも、私の家には誰もこない。

私はただただ眠っているだけ。お母さんとお父さんが亡くなっただけ、津波も経験していない。そんな私は被災者ですらないんだって思って、どうしようもなく悲しくなっていたんだよね。

眠って起きるのも嫌だった。どうせ眠るなら、そのまま目が覚めなければいいのにって思ったんだよね。》

赤ワインで睡眠薬を流し込む

ものを投げつけては、赤ワインで睡眠薬を流し込んで眠る。多いときには3種類の薬を同時に飲むこともあった。医師から言われた正しい飲み方ではない。

眠りについたとき、よくみた夢がある。

実家に両親と3人でいる。異変を察知したのか、足が悪かったはずの父親が突然立ち上がって、歩き出し、外の様子を見にいく。父の様子を伺いにいった匡美さんは、そこで黒い塊になった波をみる。津波が実家を襲ってくる。父は口を大きくあけて驚いた表情になっているーー。

夢はそこで終わる。

《私は津波をみていないから、みんなが黒い塊だっていうのをきいて、夢の中でそんな想像をしたのだろうって思うのね。

でも、私は結局、津波を経験していないから夢でも経験しないで終わる。夢で会えるなら、ずっと夢でもいいし、現実に戻りたくないから寝ていたかった。

時々、寝ていると誰かから起こされているような気がしたんだよね。今から思えば、無茶苦茶な薬の飲み方を自分が咎めていたのかもしれないって。

あのときは、歩くことも苦痛だったなぁ。久しぶりに歩くと、人は歩き方を忘れてしまうのね。外にでかけようにも、足がむくんで靴がはいらなくて、サンダルしか履けるものがないってときがあったの。

駅まで何もなければ5分〜10分くらい歩けばいいのに、何十分もかかって、階段も登れなくてね……。》

メディアは「数字」にしか注目しない……

彼女は2011年の晩秋、被災地であったグリーフケアの集まりにも顔を出すことになる。ところが、そこでも彼女は疎外感を感じてしまう。

《みんなでそれぞれの体験を語って、私は両親の話をしたの。そのとき、同じような経験をしたという人もいて、少しほっとしたんだよ。でも、会場の入り口にはマスコミが待っていて、終わってから取材がはじまるのね。

記者がわーっと殺到するのは、小さな子供を亡くした夫婦のところなの。

その会も、やっぱり中心は子供を亡くした親なんだよね。それが悪いんじゃなくて、私はそんなものかなぁと思ってしまった。

親が亡くなって悲しいっていうのは、ここでも共有できないんだぁと思ったの。集まり自体が、私には合わなかったし、マスコミの人も知りたいのはそっちなんだなぁって。》

当時の彼女の目には、メディアの反応は命に優劣がつける行為にみえていた。ここでも、自分の苦しみは語れないし、誰にもわかってもらえないのかと思った。

彼女の周囲には10人近い親族を一度に亡くしたという人もいる。被災した地域を回れば、同時に×人亡くなったという話はいたるところにあり、メディアは数の大きさを競い合うように報じていた。

小さな子供でなければ、数が多くなければメディアの興味の対象からも外れる。自分の悲しみは理解されないのだ、という思いが募った。

「普通のおばさんだって悲しい」

震災から1年、2年と時間が経過するにつれ、少しずつだったが、起きて眠るだけではなく、外に出ようという気持ちが芽生え始めていた。

あるときは仙台市内で音楽家の公開講座にでかけた。匡美さんがファンだったという音楽家だった。

そこに顔をだすと、参加者と一緒に合唱した。なぜ参加したのかを問われ、自分の経験を語ると、音楽家は涙を流した。彼女の話を語る場を設けて、話すように勧めてくれた。

自分の話が必要とされている。そう感じたのは初めてのことだった。

あるときは車に乗り、カーラジオからシンガーソングライター・やなせななさんが、震災の話をもとに作った「春の雪」という曲が流れてきて涙を流した。

車を停めて、しばしの間、突っ伏して泣いた。久しく忘れていた、感情を取り戻せたように思えた。自分はあのとき悲しかったのだ、と。悲しみにくれる自分を自覚した。

2014年5月、猫好きのオフ会に参加し、そこでNPOのスタッフ代表からスピーチコンテストに出るよう勧められる。

体験を話してほしいと言われた。最初は渋々だったが、ブログを見直し、当時の感情を思い出しながらやっと完成させた原稿は各地で評判をよんだ。

両親と故郷を喪失した「自分」を認めて、語ることができたと思えた瞬間だった。そして、その過程で大きな出会いも発見もあった。

「あの日経験した辛さや悲しみは、その人のなかでMAXのつらさや悲しみなんだよね」

東北学院大の社会学者・金菱清教授と出会い、彼の研究成果に触れていき、さらに自分を受け入れられるようになった。金菱さんは匡美さんのインタビュー調査を続けるなかで、こんな言葉をつくりだした。

「普通のおばさんだって悲しい」

金菱さんは匡美さんの悲しみを克服しようとも、前を向いて生きていこうとも言わない。心の痛みはそのまま温存してもいいと、喪失と悲しみを肯定してくれた。

自身の経験を彼に語り、研究に協力した成果は『呼び覚まされる霊性の震災学』や『悲愛 あの日のあなたへ手紙をつづる』にあらわれている。

《私はね、あの日の震災で辛かった経験をしたってやっと言ってもいいんだ。悲しいって思っていいんだって思えるようになったのね。

マスコミを通すと「10人亡くしたから」「子供が小さいから」「あの津波を経験した」っていうことを強調して悲しみを伝えようとするでしょ。

違うんだよね。あの日経験した辛さや悲しみは、その人のなかでMAXのつらさや悲しみなんだよね。みんな、それぞれに辛いものがあったから、比較できないものなんだよ。

私の人生で最大の悲しみやつらさだった。これだけ苦しいのも両親を亡くしたからだと思うの。私、息子ならこんなに苦しまなかったし、悩むこともなかったと思う。なんでかわかる?》

首を横に振った。

《絶対にすぐ後を追ったから。私には子供の死と向き合って生きていく親の気持ちはわからない。

でも、私には私の悲しみがある。そこが大事なのかなぁって今は思っているの。》

あなたにとって大切な人、ものはなんですか?

匡美さんと金菱さんはいま、共同で擬似喪失プログラムという新しい震災経験の伝え方を作り上げている。

今年1月26日、国際基督教大学高校ーー。参加した高校生らは、匡美さんの体験をただ聞くのではない。まず最初に4色、12枚の紙に大切な人やものを書かないといけない。

水色は「形のある大切なもの」、黄緑色は「将来の夢・目標」、黄色は「大切な思い出」、そしてピンクは「大切な人」――。

匡美さんの「喪失」経験を聞く合間、合間で金菱さんから紙を破るよう指示がある。

遠い明日ではなく、一瞬、一瞬なら生きられる

匡美さんが両親を発見した経験を語る。

ここで、最後の指示がある。最後まで残った2枚の中から1枚を破らないといけない。

この段階で多くの参加者は困惑する。自分がなにを大切にしているのか、問わないといけないからだ。人なのか、将来なのか。

そして、残った1枚は手に持つように言われる。もうここで終わりだ、と生徒がほっとしたような表情を浮かべたあとで、最後の1枚も破るよう指示される。

「最後の1枚を破ってください。失うとはそういうことです。大切な何かと決別しないといけない」と金菱さんが淡々とした口調で語る。

これまで涙を堪えていた生徒たちは、泣きながら紙を破っていた。

最後に匡美さんは「いまを大切に生きてほしい。明日ではなく、いま一瞬、一瞬を生きてほしい」と彼らに呼びかける。

「しんどいことは一生背負っていきましょう、背負うのがしんどいならずるずる引きずっていこう。明日ではなく、今を生きましょう」

《これね、苦し紛れのメッセージなんだよ。だって私は明日なんてこなければいい、そのまま眠っていればいいって思っていたんだから。

明日が当たり前にくることは奇跡なんだよね。遠い明日よりも、今ならなんとか生きていける。そう思った私のメッセージ。

消極的だけど、それでもいいかなぁって迷いながら言ってるの。》

母が綴った最後の日記

匡美さんは母が日記につづった最後の言葉を贈り物のように感じられるようになった。世間ではもう7年でも、彼女にとって7年は区切りではない。

「一生、ずるずる引きずる」悲しみと向き合うときだ。それでも、変化はある。母はこんなことを書いていた。

「おとうさん、居ねむりしているそばで編物している。一見、平和だなー。なにも今とりあえず悩みはないから平和で幸せなのだ!」

なんでもない日常が平和で幸せである。母は、最後にそう伝えていた。自分が伝えたいことのすべてが詰まっている。そんな言葉だと思っている。

いま、嬉しいのは自分の講演活動を息子の颯丸が全面的にサポートしてくれることだ。震災の翌年から大学に進学し、自立していった息子は匡美さんのことを「同志」と呼んでくれるまでに成長した。

周囲の支えで、彼女は悲しむ自分を受け入れ、人に伝えていく道を選んだ。少しずつ時間を費やしながら、彼女は新しい日常を生きている。