ラグビーW杯をめぐって、国際統括団体ワールドラグビーは、日本国内ではタトゥーを隠すよう、選手たちに推奨している。

来年の東京五輪では、さらに多くの人たちが海外からやってくるが、いまだ「タトゥー禁止」の入浴施設は多い。

なぜ、タトゥーはこんなにも嫌われるのか?

『イレズミと日本人』などの著書があり、10月5日から沖縄県立博物館・美術館で企画展「沖縄のハジチ、台湾原住民族のタトゥー」を開催する、山本芳美・都留文科大学教授に聞いた。

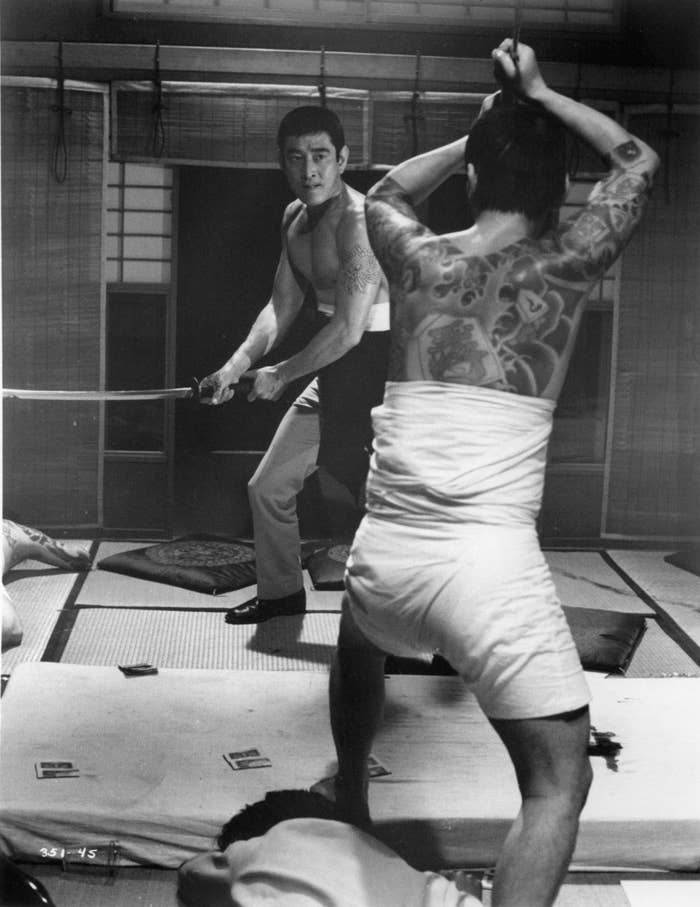

ヤクザ映画のイメージ

――なぜ、日本社会ではタトゥーが嫌われるのでしょうか。

ヤクザ映画やVシネマなどの映像表現を通じて、ヤクザ=彫り物というイメージが定型化した面はあると思います。

1960〜70年代には、銭湯で鳶や職人さんら普通の人たちがイレズミを入れているのを、頻繁に目にする環境にあった。映像表現と現実の世界を分別できていたんです。

内風呂の普及、他人の裸が異物に

――高度経済成長期に内風呂が普及すると、銭湯で他人の裸を目にする機会も減りました。

後の世代は銭湯に行かなくなり、映像のなかでしかイレズミを見なくなった。結果、アウトローなイメージに引っ張られていったわけです。

むしろ、いまのヤクザはイレズミを入れなくなってきているという話もあります。むやみに目立ちたくないし、いろんなところに出入りできなくなりますから。

スーパー銭湯など、入浴施設がレジャーランド化したことも大きいです。施設側はお金を落としてもらうためにレストランなどを併設し、家族連れが長時間、滞在するようになった。

「あそこに彫り物をしている人がいて怖い」といったクレームが出やすくなりました。

無視できない規模に

――1990〜2000年代にはタトゥー雑誌が多数刊行され、ちょっとしたブームになりました。しかし2010年代以降、大阪市職員に対する調査や、ビーチでのタトゥー露出の禁止、医師法による彫り師の摘発など、反動が出てきているように見えます。

いままでごくごく少数で無視してもいい人数だったものが、人口的にも目立ってきた。ちゃんと向き合わないといけない時代に入ってきた、ということだと思いますよ。

――ブームが収束してバッシングが強まったのではなく?

むしろ母数が増えたことで、いろんなコンフリクト(衝突)が起きてきている。

2014年の関東弁護士会連合会の調査ではイレズミを入れている人は1.6%でしたが、昨年発表された論文だと、2.3%が和彫りやタトゥーを入れている、という結果が出ています。

2〜3%となると、政治的にもある程度、その人たちの意見を組み入れて施策をやっていかないと難しくなってくる。ちょうどいま、それぐらいの状況なんです。

過渡期だからこそ叩かれる

――入れていない側からすると、脅かされているような感覚もあるのかもしれません。これまで取るに足らない存在だったものが、無視できなくなってきたということでしょうか。

社会的に無視できない状態になってきている。それが本質だと思うんです。

2.3%の人たちからすると「いままで何だ自由にやってきたのに、なんで?」という思いがあるでしょう。ただ、全体からすると何かと目立つわけですよね。

――たとえばアメリカだと何%ぐらいが入れているのでしょう。

20~30%です。

――そこまでいくと、キャズム超えというか、ある程度「あたり前」のことになってくる。

離婚や「鍵っ子」とかと一緒で、身の回りで増えてくるとみんな問題にしなくなるわけです。いまは過渡期だからこそ、叩かれている。

2.3%が全員ヤクザだったら、日本はどうなってるの?という話ですが、実際には全然違う人たちがたくさんいる。日本社会がこれまでとは違う段階に入ってきていると感じます。

弥生時代の日本人も

――歴史をひもとくと、弥生時代の日本人もイレズミを入れていたと『魏志倭人伝』に記録されています。日本にはイレズミを愛好する伝統があったのでは。

イレズミ以外にも、歯を加工したり、ピアス穴を開けて耳飾りをしたり、身体装飾の文化がありました。

ただ、7〜8世紀あたりで一回途切れます。そこで日本人の美意識が明らかに変わった。着物の色味だとか香りだとかを評価するようになり、肉体美の時代ではなくなっていくんです。

扇や御簾で顔を隠す、お歯黒とおしろいの世界。アクセサリーの人気がなくなり、装飾品もくし、かんざしが中心になっていきます。

――なぜイレズミ文化が消えたのでしょう?

これは最大の謎です。仏教の影響という説もあれば、中国を参考にした律令で服装が定められた影響だとする説もあります。

江戸時代に復活

――再び復活するのはいつごろですか。

17世紀、江戸時代に入ってからです。「入れぼくろ」といって遊女と客が将来を誓い合った証に小さな点を彫る。客の名前を腕などに彫る「起請彫り」もありました。

それが次第に大きくなって図柄も発展し、浮世絵をモチーフにしたものも広がっていく。鳶や火消しも入れ始め、歌川国芳が活躍した時代には、全身に彫る人も出てきました。

――他方、刑罰としてのイレズミもあったんですよね? 額に「犬」と彫ったり。

1720年、徳川吉宗の時代に、それまでの耳そぎ・鼻そぎに代わって「黥刑」が始まりました。

腕なんかに入れられた場合、隠すために上から大きいものを彫る人たちもいて、それを禁止するお触れも出ています。

1766年ごろには、侠客たちが龍や般若、不動なんかを入れていたことがわかっています。

イレズミのポジとネガ

――恋の絆を誓う起請彫りや、勇ましさを誇る鳶や火消しのイレズミは比較的ポジティブなものですが、一方で犯罪者のスティグマ(烙印)であり、前科者や侠客がイレズミを見せて恐喝するようなネガティブな印象もあった。この時代、イレズミにまつわるプラスとマイナスのイメージが並走していた?

そうです。犯罪の印にもなれば、鳶や火消しの勇みの象徴でもあり、ヤクザ者たちも並走して生きている。ひとつのイメージじゃないんです。

――歴史の断絶があったとはいえ、少なくとも17世紀からの伝統があるのに、イレズミへの嫌悪感が根強く残っているのはなぜでしょうか。

江戸時代にイレズミを入れていたのだって、全体からするとごく少数の人ですから。鳶や火消しは入れるけど、たとえば武士とかは絶対やらないし、町人もちょっと入れるぐらい。

常に少数だし、かぶき者で軽はずみ、跳ねっ返りと捉えられていた。だから、ある意味では嫌われて当然とも言えます。

法規制の歴史

――明治以降には法規制についても伺えますか。

1872年、東京に違式詿違条例が施行され、彫り師をすることと彫り師の客になることの双方が禁じられます。同条例は旧刑法の違警罪、警察犯処罰令へと引き継がれていきます。

これはいまでいう軽犯罪法に相当するもので、立ち小便で捕まったみたいなもの。拘留か科料を科せられるぐらいで、時効も半年間と短かかった。それなりに抜け道もあり、そこまで厳しく取り締まられることはありませんでした。

警察犯処罰令は戦後、1948年に施行された軽犯罪法により廃止されます。新しくできた軽犯罪法では、イレズミに関する規制はなくなりました。

現在は各自治体の青少年健全育成条例で、未成年者にイレズミを彫ることが禁じられています。

医師免許なしにタトゥーを入れたとして、2015年に彫り師が医師法違反で摘発された事件がありましたが、昨年、大阪高裁で無罪判決が出ています(検察側が最高裁に上告)。

温泉タトゥーとブラック校則

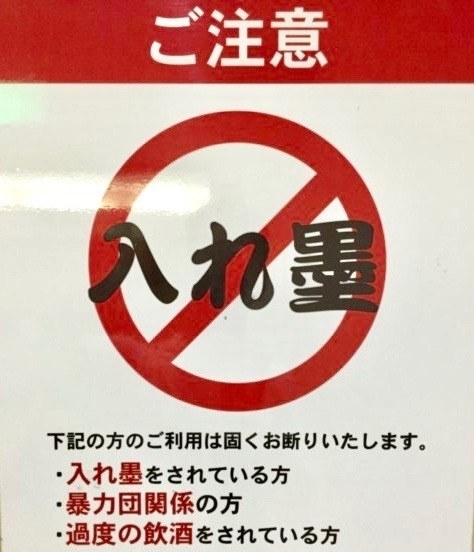

――入浴施設でのタトゥー禁止は広く知られていますが、法的な根拠はありませんね。

単なるハウスルールです。

ちなみに、公衆浴場は公衆衛生上、誰でも受け入れなければなりません。「イレズミお断り」の看板があるのは、経営者の姿勢が反映されていると考えていいでしょうね。

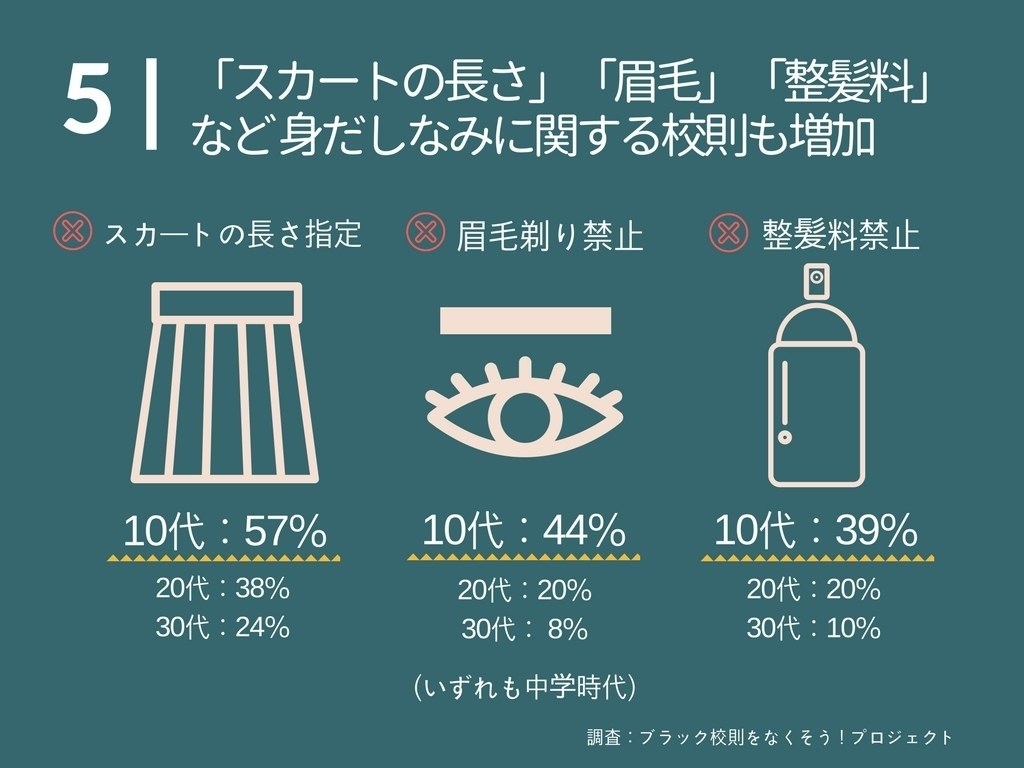

「ルールはルールだから守るべきだ」という論理で話が進んでいる。不条理であっても、ルールのあり方それ自体を精査しない。ブラック校則問題によく似ています。

私が最後に籍を置いていた女子大は、ジーパンと赤い洋服、ブーツがダメだというルールがありました。

何で?って聞いたら、殿方が興奮するからと。牛か!って話ですが(笑)

調理実習の時にジーパンをはいてきた女の子がいて、白衣の下だからいいや、と思っていたら教員に「脱ぎなさい」と言われて、白衣の下にパンティーだけになったこともあったとか。

内側の論理が身体化

――そっちの方がよっぽど問題では。

いまから30年ぐらい前には、そんなことがあったという話です。で、そういうルールは学則として明文化されていないし、外部に公開もされていない。

これって温泉タトゥー問題も一緒で、海外の人が日本の温泉にたどり着いて、初めて知るわけです。その看板も日本語で書いてある。内側の論理が優先されていて、それを明確に外に説明する習慣がない。

天然パーマの人に「直毛にしろ」とか、個々の事情を考えずに一律のルールで管理しようとする発想。決まりに慣らされすぎてルールが身体化されているから、自分で考えて対応しようにも自信がないんですね。

ラグビーW杯と東京五輪

――ラグビーW杯にはタトゥーの入った外国人選手が多数、出場していますが、来年の東京五輪では選手・観客含め、より多くの人たちが日本を訪れます。

「ここは日本だ」「郷に入っては郷に従え」という話にすぐなっちゃうんですけど…。

3分の1がタトゥーを入れている国もあるなかで、そういう人たちを相手に「おもてなし」という名で商売をするんだったら、やっぱり現実を見つめるしかない。

好き・嫌いとか、認める・認めないという話ではなくて、経済的な面から考えても、温泉での「タトゥー禁止」のようなルールはやめた方がいいと思います。

せめて「すみ分け」を

――とはいえ、オリンピックまで1年を切るなか、すぐに全面解禁に踏み切るのは難しいのでは。

タトゥーOKの入浴施設を検索できる「タトゥーフレンドリー」というサイトがあります。

各施設がポリシーを明確化し、利用者がサイトを活用して「すみ分け」できるようにしていく。せめてそれぐらいのことは、やってもいいのではないでしょうか。

大分・別府でタトゥーでも入れる入浴施設をまとめた「100 Tattoo allowed Hot Springs」を制作したB-biz LINKの河村達也さんによると、別府の観光案内所では、タトゥーの入った外国人の方に「温泉に行きたいけど、どうしよう」と相談されると、「スマイル」と答えているそうです。

とにかく笑ってと。ニコニコしていたら、何か言ってくる人もいないから。

「それでも何か言われたら?」

「もっとスマイル」

そういう行動をひとつひとつ積み重ねていくことで、変わっていくこともあるのではないでしょうか。