「過去の財産だけでは食いつなげない」

パナソニックのヨーロッパ市場を統括するパナソニックマーケティングヨーロッパ社長、松永陽介氏の言葉だ。日本国内ではもはや唯一の「総合家電メーカー」として2018年に100周年を迎え存在感を増しているが、海外市場では大きく事情が異なる。

これからヨーロッパ市場でどう戦うのか、話を聞いた。

アジアとヨーロッパではパナソニックのポジションは全く逆

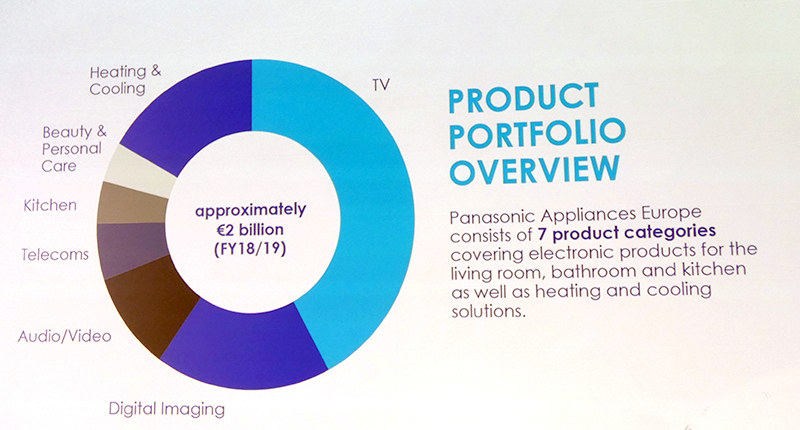

そもそも、ヨーロッパとアジアでは、パナソニックのポジションは大きく異なる。アジア市場では、洗濯機や冷蔵庫などの白物家電が8割で、残り2割がテレビやオーディオなどのAV商品が占めるが、ヨーロッパでは全く逆だ。

「AV商品を届けることで社会貢献してきた」

次の20年で強化するべきは、住宅用の省エネ機器

欧州で次のメイン商材として据えるのが、ヒートポンプ式温水暖房機「Air to Water」と、住宅用換気システム、水素燃料電池の3つだ。2025年までに足もとの売り上げの5倍を目指す。

特にAir to Waterには大きな期待を寄せる。大気熱を冷媒に集め、その熱で室内を暖めるという機器で、1台で全館暖房が可能。CO2の排出量を大幅に抑えながら、外気温-25℃までの寒冷地に据付が可能だ。

「日本メーカーの強み」が活かせる市場

ライバルも少なくないが、「日本メーカーの強み」を活かせる市場でもあるという。

「中国メーカーが水素や燃料電池をいきなり作れるかといえば、やはり作れない。パナソニックは2020年のオリンピック選手村となる『HARUMI FLAG』において、本格的な水素インフラを備えた国内初の街づくりを経験する。これらのノウハウを蓄積して、欧州でしっかりとブランドを作っていきたい」

今後は営業体制の強化や、住宅設備に強い欧州の企業との協業を積極的に進めて行く。その主軸となるのが、チェコにあるパナソニック・ピルゼン工場に新設された「Air to Water」の生産ラインだ。