満を持して、と言うべきだろう。

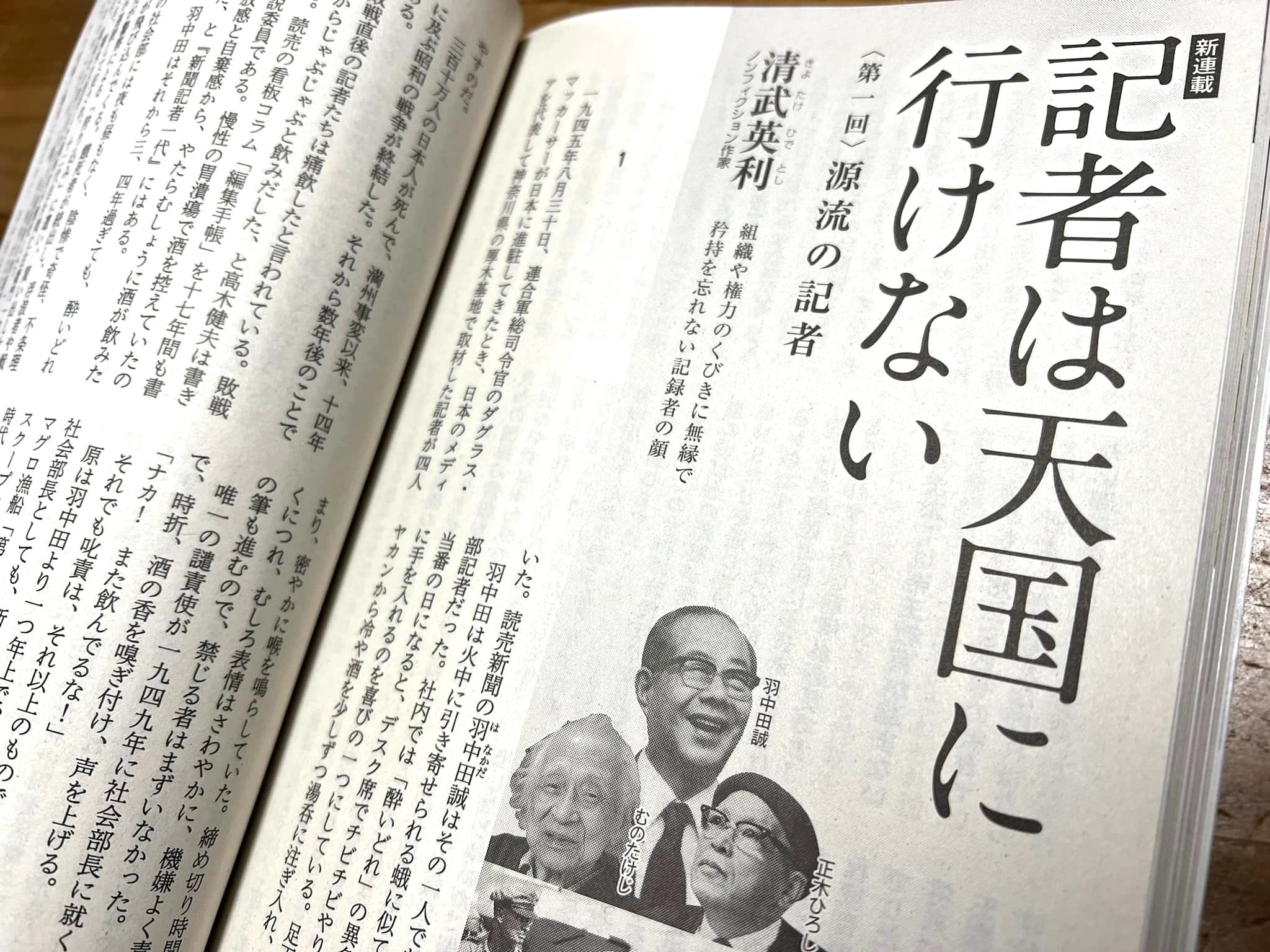

新聞記者として長年活動し、今はノンフィクション作家として活動している清武英利さん(71)が今年から、時代の記録者としての矜持を忘れない記者たちの姿を描く連載『記者は天国に行けない』を文藝春秋で始めた。

自身の記者としての経験も盛り込みながら、記者とはどういう職業なのかを問うていく。

新聞や雑誌も部数を減らし、テレビを見る若者も減り、ネットメディアは収益が安定しない。メディアが軒並み苦戦を強いられている中、記者はどう生きていくべきなのか。

連載取材のために2回目の青森出張から帰ったばかりの清武さんに、読売新聞社で元部下だった記者がインタビューした。

悲しかった賭け麻雀の「書かざる記者」

——この連載が始まった時に、やっと清武さんが記者論に手をつけたかと思ったのですが、なぜ今、書こうと思ったのですか?

厳密に言って、お前はジャーナリストなのか、と自分で訝しむことが多いのです。ジャーナリストというのは、今この瞬間に起きていることを追いかけたり、当局や企業社会と激しく切り結んだり、最前線で血が出るような意見を吐いたりすることじゃないか。

今の僕は発掘者です。整理回収機構の隠された債権回収事件を書いたり、東京都が五輪選手村用地を法外な安値で大企業に払い下げた事実を極秘文書で裏付けたりもしています。

でも自分のライフワークは、社会や組織を後ろの方でひそかに支える「後列のひと」の人生を書き残すことなので、ひたすらに事件を追うだけの時間と余裕がないんです。

悔しいなという思いもあります。本当は、同時代の問題について即応して書きたい。でもそれをやれば、昔やっていたことの延長戦になる。人生は短く、書き残したい人がたくさんいて、「筆債務」と呼んでいるんですが、書かなければならない債務のようなものをたくさん抱えているからです。

一方で、自分の新聞記者時代の話はいつかきちんと書かなくてはいけないと思っていました。

元東京高検検事長の黒川弘務氏と朝日と産経の記者たちが賭け麻雀をしていた問題(※)があった時、「書かざる記者」のありようは非常に悲しいなと思ったわけです。

※緊急事態宣言中の2020年5月、東京高検検事長の黒川氏の定年延長を認める閣議決定が「違法だ」と批判を受けている最中に朝日と産経の記者らが二日にわたって産経記者の自宅で賭け麻雀をしていたことが週刊文春のスクープで発覚。黒川氏は訓告処分を受けて辞表を出し、弁護士らは常習賭博の疑いで黒川氏と記者ら計4人を東京地検に告発。記者らは起訴猶予、黒川氏は東京簡裁から罰金20万円の略式命令を下された。記者の報道倫理も問われた事件。

最近は文春に押されている記者も多いので、「記者はかくありたい」という話を昔話にならずに書けたらいいなと思っていたのです。

自分にとって振り返ることは停滞すること。でももし書くなら今しかないなとも思いました。体力と気力が必要ですし、振り返る勇気も必要かも必要かもしれません。

——自分が深く関わってきた仕事について書くわけですからね。

そうです。やはりプロに対して斬ったり、ものを言ったりすることはつらいことじゃないか。記者の仕事、報道の世界は矛盾にあふれた世界なので、それを認識しつつ前に進むしかない。このテーマを書くと、1年半以上はかかるなと思いました。

報道は矛盾に溢れた世界

——「報道が矛盾にあふれた世界」とは、連載3回目で紹介している森達也さんの言葉が示すものですか?

そうです。

できるだけ無罪推定は守る。できるだけ人を傷つけない。できるだけ(取材対象者に対して)身分を偽らない。できるだけ盗撮や盗聴はしない。できるだけ客観中立を標榜する。

すべて「できるだけ」なのだ。だからこそつらい。うじうじと悩み続ける。時には人を傷つける。時には身分を偽る。時には無罪推定原則を踏み外す。時には物陰に隠れて盗撮する。時には客観中立から逸脱する。そして悩む。答えを求める。でもすべての事柄に共通する答えなどない。だからつらい。ジャーナリズムとは何かを考える。自分はジャーナリストとして間違っていないかと悩む。(中略)

なぜならそれが、ジャーナリストという仕事の特性であり、最大の意味と価値なのだから(『記者は天国に行けない』第三回「第一目撃者」文藝春秋2022年四月特別号で引用。澤康臣『英国式事件報道——なぜ実名にこだわるのか』(文藝春秋)の森達也氏解説より)

僕は実名表記の問題もものすごく大事だと思う。ノンフィクションを書く上でその原則は守ろうと思うわけです。ただし、物語を書く上で、なぜ先人がノンフィクションではなく小説仕立ての作品を書くのかというと、実名では書き切れないことがあるし、どうしても実名では嫌だという人もいる。

それをどう乗り越えるか。自分の原則に特例を設けざるをえない矛盾もあるでしょう。

また、報じる時に、取材相手の気に入るような文章は必ずしも書けない。それはしばしば人を傷つけることなので、それ自体がもう矛盾です。人が幸せを感じられる仕事をしたいと思いつつ、その人たちを結果的に傷めてしまったら水の泡なのではないかと悩む。

でも本当のことを書き残さないと、消えてしまうじゃないですか。

次号(文藝春秋2022年7月号)では、電力業界の利権や献金問題を取り上げます。

昔から取材していて自分には辿り着けなかったのに、2014年に朝日の記者に関西電力の元副社長、内藤千百里氏が歴代首相に献金してきたという独白記事を書かれました。

それを見た時に僕は衝撃を受けたんです。かつて、自分が東京電力の社長の家に行って取材して跳ね返され、こうした疑問をいつか表現したいという思いがあったのに書けなかった。

でも、2011年の原発事故から流れが大きく変わりました。

その時に過去の問題を清算し証言しようという気運が高まった。当時90歳になっていた関電の内藤元副社長が「あとは落葉の様に音もたてずに大地に還りたいと心に決めておりました」という時期です。一方で、電力会社が批判を受けている今、言い残しておきたいという気持ちが働いたのでしょう。

そこへ女性記者が行ったわけです。年末の12月30日に赤いマフラーを巻いて、マッチ売りの少女みたいな女性が現れて、「今だからしゃべろう」という気にさせた。

タイミングが良かっただけではなく、何とかして原発利権を追及しなければいけないと継続取材していた人間たちがそこにいた。しかもこの取材班のキャップが、読売で一緒に仕事をした市田記者(朝日新聞に転職した編集委員、市田隆氏)なんです。

大変驚き、叱咤激励されたように思いました。記者として抜かれた(先に書かれた)ことの方がむしろ教訓が多いのです。

地元の問いを追い続けること 地方紙の存在意義

その次の号に、青森県六ヶ所村の問題について書くつもりなのですが、駆け出しの青森支局時代に一緒に取材していた地元紙の記者で今は「デーリー東北」の社長になっている荒瀬潔さんを取材しました。

彼は六ヶ所村に広がる広大な核燃料サイクル基地を見て「要塞だ」と言うわけです。「あれを見た時にもう引き返すことはできない」と仰天したと言う。

僕もこの前の出張取材で見て驚きました。自民党総裁選に立った河野太郎行政改革担当相(当時)が「明白に破綻している核燃料サイクル」と事業停止を主張した施設です。圧倒されるほどの広さで、完成延期が続く中、何百人という作業員が働いていました。

でも、私が知る限り、核燃料サイクル基地について書かれた本は2011年の鎌田慧さんらの『ルポ 下北核半島——原発と基地と人々』が目立つくらいです。

東京からは遠く、地元からは巨大過ぎる。以前取材したトヨタ自動車がそうですが、巨大な企業城下町を描くような難しさがあります。地元の記者から言うと、そういうものを書くことは矛盾の中に手を突っ込むことです。それで潤っている地元関係者は多いので、実に書きづらい。

でもその書きづらさの中で、新聞記者は書かなければいけない。

荒瀬さんは「いつ我々は、この核燃料サイクルの要塞を許容したのだろう?」と自問します。青森県知事選挙などで反対派が負けた後に、反対運動は一挙に衰退します。しかし選挙結果が地域全体を一変させるような巨大プロジェクトを許容したといえるのだろうか、という問いが私の中にもずっとある。

「デーリー東北の歴史は、北奥羽と名づけた地域が一体となって貧しさからの脱却を探る営みです」と彼から来たメールに書いてありました。先輩たちは真の豊さとは何かということをテーマに取材を続けてきて、自分達の立ち位置は明確だとも言います。

つまり「地方紙とは何か?」ということを考えているのです。そういう記者の姿を見ると感動します。

根っこにあるのは、幻と消えた巨大開発や迷惑施設で地元を翻弄し続ける国や大企業に対する怒りや不信なのかもしれず、それは沖縄に似ているようでもある。この地域にも航空自衛隊三沢基地があります。その北側に核燃料サイクル基地がある。その現実が今となってはほとんど見向きもされない。

何代にもわたって地道に、継続して問いを追い、書き続けるのは地方紙の記者の役割だと思います。

権力者にネタを与えられるのが「特ダネ」か?

6月号では青森支局にいた当時取材していた地元のフィクサー役の元副知事、通称「悪郎」、山内善郎氏のことを書いています。

原子力船「むつ」の新母港先をすっぱ抜いたときの裏側を書いているわけですが、権力者からネタを与えられてそれを特ダネだと喜んでいるようじゃ記者としてダメなんです。

元日の新母港浮上の記事は、本当の意味の特ダネではない。後で知ったことだが、山内たちは、私たちにその記事を書かせ、「むつ」問題決着の道を切り開こうとしたのだ。読売でなければ、他紙が書いただろう。真の特ダネとは、その人が書かなければ知られることのなかった秘事を明らかにすることだ。(『記者は天国に行けない』第五回「悪郎伝」文藝春秋2022年6月号より)

少し慣れてくると、自分が権力者の意図に加担しているということがわかってくる。それを後になって気づくと、ますます記者や新聞は何なのだろうかと思いますよね。その矛盾も含めて書かなくてはいけない。僕はそう思う。

——自分の特ダネ記事が権力に利用されたことに気づいた顛末まで書いていますが、薄々おかしいなとは気づいていたわけですね。

途中で「あれ?」と思いました。私たちが特ダネを取るまでには苦労もありますよ。「はいはい、その通りです」と答えてくれるわけではないから。微妙な答えようで、もし間違ったらえらいことになるなと思いながら、でも大晦日の夜に知事宅に押しかけ、「彼があれだけ言っているのだから」という気持ちで書く。

例えばよくある特ダネで「大銀行が合併」とか、国の政策の前打ち記事とか、世間の反応を見るために記者に書かせることがありますね。

——いわゆる「観測気球」というやつですね。

それだけではないけれども。私たちの特ダネも地元が猛反対したら取り下げたのかもしれない。そういう記事が特ダネなの?と僕は思う。

裏で手を引いていた元副知事が1997年に書いた回想録の中の見出しには「腹案実らせた"大芝居"」と書いてありました。私たちが書いた新しい母港先の案は、青森県受け入れを決めるための「私案」だったことも明かされています。

特ダネのつもりが大芝居の端役を演じさせられたわけです。大芝居の文字に改めて「くそー」と思いました。

取材相手の懐に入りつつ、相手に不利なことも書く

——黒川元検事長の賭け麻雀問題もそうですが、権力側からディープな情報を取ろうとすると、ある程度、相手の懐に入り込まなければならなくなります。それは利用されるリスクもあるわけで、記者は距離感を保つことが難しいですね。

その通りです。例えばご飯を奢られたらお返しをする行為は必要だけど、癒着を疑われるのが嫌だから一緒にご飯を食べに行くこと自体をやめたり、その輪に入らなかったりして取材をしないのは本末転倒だと思う。秘密の共有者となるのが悪いのではなく、その秘密を報じないのが問題なのだから。

捜査二課(汚職や詐欺など経済事件を担当する警察の部署)の警察官が、サラ金の社長や金融会社の社長などと一緒にご飯を食べる時、どんな些細なものでもきちんと後でお返しをする、時には弁当を持っていって一緒に食うような行為が大事だと言ってました。

コーヒー1杯にしても接待とみなされる時もあり、いろんな批判を受けるから細心の注意を払った、と彼は言うわけです。懐に飛び込みながら、心のなかに距離を取る。彼らの、内なる清廉な行為を新聞記者も考えたほうがいい。

非常に潔癖な対応をした朝日新聞が一時、権力者との懇談会は出ないとか言っていましたが、僕は出るべきだと思う。受けて、書く。左手の人格と右手の人格は違う。それぐらいの強い気持ちにならないと記者はダメだ。

左手で握手して、右手で相手に不利な記事を書く時に葛藤が生まれる。仲間に入らないと信用はしてもらえないけれど、必ず記者として書くという覚悟が大事です。それが記者の責務だからです。

黒川検事長と賭け麻雀をしていた人たちは、書くという気持ちは持っていたのかなと疑問に思う。まだ書いていないですよね。

——逆に朝日は、「取材活動ではない、個人的な行動」として、参加した社員が取材や報道から離れた部署にいることを言い訳のように書いていました。

それはダメでしょう。コロナ禍の中でも「いつか必ず書く。そのつもりで行きました」と言うならば、僕は許容されるべきだと思う。「自分は今、記者職ではないけれども、ここで聞いた話は、今でなくてもジャーナリストとしていつか必ず書きます」ということであれば許されていい。

検察組織は機密の塊のような組織で、国民はみんなその内側を知りたがっています。麻雀をした彼らは、「明日逮捕」という事件情報以外に、検察首脳が当時の安倍内閣や官邸政治とどうつながっていたか、その距離と出世の構造、検察庁の秘事などを、日頃から見聞きしていたのだろうから、それについて明かすべきでしょう。

しかもこの時は誰もがそうしたことについて一番知りたい時期だった。黒川氏が次期検事総長に擬せられた時期で、検察権力とは何かを皆が知りたい時に、記者だったことで賭け麻雀に招かれた人が3人もいたわけでしょう?

僕はそこが責められるべきだと思う。「うちは間もなく書きます」ということであったなら、免罪されるべきだと思いますよ。記者は書くことのみでしか許されません。

——仲良くなることの方が目的化していて、「書く」という本来の目的を忘れてしまう。事件を担当して、成果がなかなか出ない朝回り、夜回り(朝晩、捜査員の自宅や通勤ルートを尋ねて取材すること)を続けているとそうなっていきますよね。

わかるよね。仲良くなったら距離感を失って「いい人だな」と思ってしまう。だけど極端に言えば「あなたが国民の期待に反すれば、いつでも裏切りますよ」という気持ち、心にドスを持つような気持ちがないと、「ポチ」ですよ。食べたこと、飲んだこと全部がエサになりますから。

記者たちの源流 その時、どう生きたか?

——連載1回目の「源流の記者」は、読売新聞の「酔いどれ」記者、羽中田誠さんを中心に敗戦前後の記者たちについて書かれています。民主主義を守るために権力と記者がどう戦ったのかを書いていますが、これは清武さんが考える「記者とは何か?」という定義を最初に示したかったように見えます。

そうですね。僕らの源流はそこにあると思いました。

戦後スタートした地方紙もありますが、読売新聞や朝日新聞などの全国紙は戦前からあります。その記者たちの中で、戦争遂行に加担したことを恥じて敗戦直後に筆を折った人はほとんどいない。

新聞記者の再出発は敗戦から這い上がったところにあると思うのですが、その時に先輩たちは何を考え、どこからスタートしたのかと考えて、かなりの資料を読みました。ところが、当時の記者個人はほとんど書き残していない。

——戦時中は国家権力に阿る記事を新聞は書いてきたわけですね。それが終戦で一気に変わった。

敗戦は記者にとっても胸のうちをかきむしられるような出来事ですよね。自分たちが記事によって戦意を駆り立てた人々の無数の死と号泣と飢餓に包まれ、価値観が180度ひっくり返ったという。

だが、社史はあっても、「自分が煽った戦争に何の意味があったか。俺は何をしてきたのか?」と自省したり、「これから記者として何を書いたらいいのだろうか?」と心から悩み抜いたりした記述、後輩に書き残したものがあまりに少ないのです。

敗戦の混乱から少しずつ立ち上がったり、1年間ぐらい呆然としたという記者もいたりした。しかし、その敗戦前後の記者の独白はほとんど残されていないのが現状なのです。

ここが俺たち戦後記者たちの源流だなと思わないか? 思うよ、俺は。

しかもこの回に出てくる記者の何人かは自分も知っていたし、その人のことを先輩から武勇伝として聞かされたこともある。

——戦時中に記者をしていた人たちは、権力の監視や戦争を止めるための報道ができなかったことに痛みを感じていたわけですよね。

一記者に戦争を止めることはできなくても、その時お前はどう生きたのか、ということは自分自身に問い、書き残すことはできます。

結局、新聞記者ができることなんてそう大したことではない。戦争を止めるなんて命を懸けなければいけないし、権力の恐ろしさは簡単に人を潰せることじゃないか。メディアの権力でさえそうだから。権力が真剣になった時はやはり一個人では及ばないものがある。

そうだとしても、どう抵抗したか。(連載に登場する)戦中も軍人政治家を批判し続け、冤罪事件の救済に生涯を捧げた弁護士の正木ひろしの生き方を見ると衝撃です。

その人のことを綴った記事を書き残しているのが「酔いどれ記者」。すごく普通の人だと思うのです。これが軟派な社会部記者なんだなと思うし、でも良心的でもある。書き残したいと思った。それが自分の先輩だったということに親しみがあったし、酔いどれ記者のお嬢さんと手紙のやり取りもしていたんですよ。

自分の源流を探す、という思いもあるんです。

記者一人で大したことはできないけれど

——この「酔いどれ記者」が戦後のレッドパージによって、与えられた報道の自由が権力によって簡単に奪われることに苦しんでいた様子を知り、清武さんは共感を寄せています。さまざまな制限がある中でも、精一杯のことをやるのが記者なんだということでしょうか。

もしかすると、それは私の姿だったのかもしれない。時代が違っていれば、焼け跡の居酒屋でもがいていたのは私だった。忖度デスクに記事を曲げられ、会社を辞めようとすれば止められる。酒の香に包まれた記者時代の私だ。

羽中田と彼を取り巻く記者たちの文章を読んでいるうちに、新聞社という企業や記者というものは突き詰めるとその程度のものに過ぎない、という開き直りが少しずつ私の腹の底に座っていった。(『記者は天国に行けない』第一回「源流の記者」文藝春秋2022年2月号より)

自分の記事が潰されたりしたことも経験していて、そういうことと重ねますよね。彼らはもっと大きな悩みを持っていたわけで、そういう時に、酒を飲んで暴れて、翌日会社に行って怒られたりしていたわけです。

それでいいのか、と言えば良くない。だけど、新聞記者は結局、書くことしかできない。大したことはできない。高級紙とか大記者とかいう表現を聞くと僕は腹が立ちます。記者なんてそんな高級でも大きなものでもないじゃないか。

でもそんな弱い存在が集まって、一つの力になることはできるわけです。

今回の話の源流は、記者の一個人としての弱さを見つけるようなものでした。非常に痛い。むのたけじ(※)さんのような生き方をできる記者はいないんです。

※戦争報道の責任を感じて終戦の日に朝日新聞社を辞め、故郷の秋田で『たいまつ』という週刊新聞を創刊。草の根からの民主主義を訴え続け、101歳で亡くなるまで反戦・平和を訴え続けた。

むのさんは新聞の勧誘に回った時に色々嫌な言葉を言われたりもした。それもつらい。しかも当時は誰もむのさんの辞めたこと、やっていたことを褒めてくれない。そういうつらさがフリーになってから何となくわかるようになりました。

結局、そういうところから俺たちは出発したんです。

忍ばせた若い記者へのメッセージ

——連載の1回目を読んだ時、私はこのまま報道記事を書いていくのは無理なのかなと落ち込んでいた時でした。これを読んで「お前、甘ったれるなよ」と叱咤された気がしました。おそらく今、メディアの行く末に絶望している記者はたくさんいると思いますが、これを読んだらハッパをかけられたように感じると思います。そういう意図はあるのでしょうか?

「説教くさい」とか「上から目線で嫌」と言われるかもしれないけれど、自分を鞭打つためにも言わざるを得ないですよね。先輩って「説教ばかりしている」と嫌がられる存在なんだよ。

だから「こういう成功をしたんだ」というよりも、「こういう失敗をしたんだ」と明かす方が意味があるのではないかと思う。自慢話はしたくない。

——若い記者へのメッセージも込めたかったのですか。

恥ずかしいけれど、それはそっと下の方に入れている感じです。母ちゃんが送ってくれた小包の一番下に1万円札を入れた手紙を忍ばせてくれているような、その程度です。聞きやしないですよ。何言ってるんだこのジジイがと思われるのがせいぜいだもの。

(続く)

【清武英利(きよたけ・ひでとし)】ノンフィクション作家

1950年、宮崎県生まれ。立命館大学経済学部卒業後、75年に読売新聞社入社。青森支局を振り出しに、警視庁、国税庁などを担当し、次長時代には特別取材班「社会部清武班」を作って第一勧業銀行や四大証券の不正融資、接待汚職、山一證券や日本長期信用銀行などの不良債権飛ばしなどの調査報道に当たった。中部本社社会部長、東京本社編集委員、運動部長を経て、2004年8月から読売巨人軍球団代表兼編成本部長。2011年11月、コーチ人事を巡り、球団会長だった渡辺恒雄氏から不当に介入されたと告発し、専務取締役球団代表兼GM・編成本部長・オーナー代行を解任されて係争となった。

その後はノンフィクション作家として活動し、著書『しんがり 山一證券 最後の12人』(講談社)で講談社ノンフィクション賞を、『石つぶて 警視庁二課刑事の残したもの(同)』で第2回大宅壮一メモリアル日本ノンフィクション大賞読者賞を受賞。『プライベートバンカー カネ守りと新富裕層』『奪われざるもの SONY「リストラ部屋」で見た夢』『空あかり 山一證券”しんがり”百人の言葉』(いずれも講談社)、『特攻を見送った男の契り』(WAC)、『トッカイ』(講談社)、『後列の人』(文藝春秋)など著書多数。