「あ、か、さ、た、な、は、は行のは、ひ、ふ、『ふ』ですか?」

記者が質問を投げかけると、通訳介助の女性が50音を読み上げながら、腕を引く合図で彼の言いたい言葉を1文字1文字探す。それを積み重ねて文章として伝えてくれる。

これが、重度障害があって、しゃべることも書くこともできない研究者、天畠大輔さん(40)のコミュニケーションの方法だ。

こんな風に1文字1文字拾っていくと、当然のことながら時間がかかる。そこで介助者が日常的に行うのが、出だしの数文字をヒントに彼の言いたいことを先読みして代弁する方法だ。

自分一人の名前で出す論文執筆の時もこの方法を使うため、天畠さんはあることに悩むようになる。

「どこまでが自分の意見で、どこからが介助者の意見なのか? 」

BuzzFeed Japan Medicalは、天畠さんや介助者に取材し、人の思考や言葉はどこまで一人で成り立っているのか考えてみた。

14歳の時の医療ミスで話せない状態に

まず、天畠さんのこれまでの歩みを振り返っておこう。

天畠さんは14歳の時、若年性急性糖尿病で倒れ、救急搬送された病院での医療ミスで心肺停止となった。脳に酸素が行き渡らない状態が20分続き、四肢まひや発話障害、嚥下障害、視覚障害などが残る。

周囲からの呼びかけに言葉を返すことができない天畠さんの状態について、医師は両親に「植物状態で、知能は幼児レベルまで低下している」と説明した。

しかし息子の回復を信じた母は、コミュニケーションが取れなくなってから半年後、天畠さんに前述の「あかさたな話法」を試し、天畠さんはわずかに動く舌で反応した。

その最初のやりとりで天畠さんが伝えたのは「へ・つ・た」だった。

「もしかして、経管栄養がなくなってお腹が空いているって意味なの?」

伝わった瞬間、天畠さんは顔をくしゃくしゃにして泣いた。次に伝えた言葉は「あ・り・か・と・う」だった。

その後、受験に苦労しながら大学にも進学。大学院にも進み、介助を受けながら研究者の道へと進んだのが今だ。

論文執筆に慣れた大学院生らの通訳介助で論文を書いていた天畠さんはある日、中心メンバーの一人から「一文字一文字自分の言葉で書いてこそ『自分の論文』と言えるのではないか?」と苦言を呈される。

「介助者の能力に依存して、僕は自分の能力を水増しさせているのではないか?」

そんな葛藤を抱きながら自らのコミュニケーション方法について博士論文を書き、それをベースとした『しゃべれない生き方とは何か』(生活書院)を2022年2月に出版した。

「先読み」で自分の考えとズレることはあるか?

発話が難しい重度障害のある人は、これまでコミュニケーション介助については様々な主張をしてきた。

脳性まひの当事者団体「青い芝の会」のように「自らの意思」を重視する団体は、介助者が勝手に先回りして障害者の代わりに答えるなどしてはいけないとして、介助者を「障害者の手足」とみる姿勢を貫いた。

一方、障害者が生活するために不可欠だとして、介助者の介入を一部認める障害者団体もある。

天畠さんの「先読み」は最初の頃から母親が行うようになり、いつの間にか介助者でも当たり前に行われるようになっていった。

介助者の一人、嶋田拓郎さんは「大輔さんのお母さんがバイタリティー溢れる人で、大輔さんの言葉を待つというよりは『こういうことなの?』と先回りして聞いていくタイプの人だったことも背景にあるかもしれません」と補足する。

YouTubeでこの動画を見る

天畠さんの行うあかさたな話法の一例。記者も腕を取らせてもらったが、かなり強い力で引っ張ることができ、それが合図だ

自分の言いたいことと、介助者による先読みがずれるいらだちはあるのだろうか?

この質問をすると、あかさたな話法で「き・の」まで拾った嶋田さんは、「昨日の話をしてくれってことですか?」と先読みした。

「昨日、トイレ介助をしている時、大輔さんとプライバシーにかかわる話をしていて、トイレのドアが閉じているから大丈夫かなと思って私が大きな声で先読みをしていたのです。そうしたら、『うるさいぞ』と、居間にいる学生さんに聞こえるじゃないかと大輔さんが注意した。この話?違うの?」

天畠さんは顔をしかめる。どうも私に伝えたい内容と、嶋田さんが先読みした話はずれているらしい。

後日、天畠さんは「この『うるさいぞ』は先読みを間違っていることについての注意で、また嶋田が最近先読みしすぎている事への注意でもありました。取材で岩永さんに伝えている内容も先読みし過ぎて間違った理解をしています」と教えてくれた。

取材の時は、もう一度、あかさたな話法をやって、「わ・た・し」と拾ったところで、「私が合わせることが多いですね」と嶋田さんがまた先読みをした。「合ってる?」と天畠さんに聞くと、腕を引いて了承したようだ。

嶋田さんはそこでまた補足する。

「本意が伝わればいいということで、多少自分の言いたいこととズレたとしても妥協しているということですね」

介助者との議論の中で言語化されるアイディア

しかし、日常会話とは違い、論文はもっと込み入った論理の組み立てや表現が必要になるはずだ。

『しゃべれない生き方』では、介助者とチームを組んで論文を書き進めていく様子が描かれる。

天畠さんの論文の書き方はこうだ。

論文執筆の介助者たちと定期的に開く「論文ミーティング」で、天畠さんがアイディアを投げかけ、介助者はそれを正確に理解するために積極的に解釈を出し合う。

その議論の中で、天畠さんは自分のアイディアを正確に言語化してもらえたと思う時もあれば、一人では気づかなかったような発見が生まれることもある。

そんな時、天畠さんが言うのがこんな言葉だ。

「それ、書いておいて」

介助者はその指示に従って、時に介助者同士で議論しながら「それ」を文章化する。面白いのは、深夜まで及ぶこともある論文執筆の最中、筆者である天畠さんが居眠りしてしまい、介助者が腹を立てる場面も正直に書いていることだ。

そんな風にして介助者が仕上げた文章を天畠さんは確認し、自分の考えとズレているところがあれば「この文言は違う」「こういう言い方にしたい」とコメントする。

介助者はそこで「このコメントを反映させると、前に書いた部分とこういう齟齬が生じるけどいいのか?」などと改めて疑問を投げかけることもあるが、議論を重ねた後、最終決定は天畠さんが下す。

「コメントも先読みはするのですが、普段の会話よりも正確に大輔さん自身の言葉を拾うようにしていますね。コメントによる修正を改稿の最後までびっちりやって、この本も何周したかわからないぐらい直しています」と嶋田さんは言う。

天畠さんは、「自分の考えと介助者の考えが違っている時、軌道修正させるのはとても大変」と打ち明ける。

筋が決まれば文章を作る作業自体は介助者に任せざるを得ない天畠さんにとって、修正と承認の両方の手綱は手放さないことが、「自分の論文」と胸を張るための生命線となるわけだ。

他者が入り込まない言葉はあるか? 「多己決定する自己決定」

自分一人では思いつかなかった発想が、介助者とのやり取りの中で生まれてくる。

これを「介助者によって水増しされた自分」なのではないかと、介助者との共同執筆としてではなく、自分一人の名前で論文を書く天畠さんは葛藤する。

発話が難しい障害者の言いたいことを先読みして代弁するコミュニケーション介助は、介助者の主観が入り込むのではないかと、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の当事者の通訳介助などでも度々議論されてきた。

そもそも他者が入り込んでこない、純粋に「自分オリジナル」な思考や言葉なんてものがあるのだろうか? 私たちは話す相手や過去に知り合った人たちの影響を受けて、「自分の言葉」を生み出していく。

天畠さんのコミュニケーションは障害がある故に特殊な形に見えるが、実は誰もがやっていることなのではないか。

「それは(障害がない人も)あることだと思います。”水増しレベル”の違いだと思います」と天畠さんは答える。

論文執筆では、障害がない人でも指導教官や周囲の様々なアドバイスを受けて、それに基づいて内容を変えることはよくあることだと天畠さんは本の中でも指摘する。他者の言葉に影響を受けているという意味では天畠さんと変わりない。

「我々、障害者では、その介入が見えやすいのだと思います」

他者からのアドバイスを消化して、自分なりの表現に置き換えて自ら発信できる健常者と違い、自分で話すことも書くこともできない障害者は、通訳者の解釈を、そのまま通訳者にアウトプットしてもらわざるを得ない。介入の度合いが大きい。

だから、障害のある自分の成果物として捉えにくくなり、葛藤を抱く。

この葛藤に対する解決策として、天畠さんは「グループで思考する」という考えと共に、「多己決定する自己決定」という新しい概念を提案する。

当事者(自己)を取り巻く様々な関係者から見た自分のあり方(他己)を取り入れながら、自分の意思を社会に示していく方法だ。

「多己決定する自己決定」とは、「発話困難な重度身体障がい者」が、「通訳者」という特定の他者に依存しながら、障がい当事者の思考を「通訳者」の能力によってブラッシュアップしていく営みと定義する。(『しゃべれない生き方』より)

「自分と介助者との関係は株式会社のようなものと理解しています。自分が取りまとめて決定し、最終的な責任を取るけれど、多くの介助者が関わって一つの仕事をしています」

日替わりのアイデンティティ 介助者によって変わる言葉

本の中で介助者との印象的な会話がある。

天畠「わしにとつてのあいてんていていはひかわりだ(わしにとってのアイデンティティは日替わりだ)」

介助者「月曜日は天畠A、火曜日は天畠B、水曜日は天畠Cみたいに?」

(中略)

天畠「つまりかいしよしやにあわせてあいてんていていはへんかする(つまり介助者によってアイデンティティは変化する)」(『しゃべれない生き方とは何か』より)

介助者の読み取る力や、介助者がそれまで培ってきた教養や知識、当事者との共有体験の範囲などで、先読みの内容は変わってくる。

本の中で、天畠さんは、あるメールに4人の介助者を通じて返信を書く実験をしている。どれも返信の大筋の内容は違わないものの、天畠さんの方も介助者が何を知っているか、どんな体験を共有しているかに合わせて、介助者に伝える言葉が異なってくるのが面白い。相互作用で成り立つコミュニケーションの本質が見えてくるようだ。

「ヘルパーごとに役割を与えています」と天畠さんは言う。

もう一人の介助者、斎藤直子さんはこう補足する。

「その人が元々何が得意なのかも影響するのですが、大輔さんは、『この介助者とは自分のやりたいこの作業に関する知識を蓄積していこう』と意識して介助者を使い分けています。一番効率よく、かつお互いストレスなくできる方法なのじゃないかなと思います」

その時、天畠さんが「このヘルパーには強い口調になる」と、いたずらっ子のような表情で嶋田さんの方に目をやった。「僕に対しては完全に目下の後輩扱いなんですよ。もう舎弟みたいなもんです」と嶋田さんが苦笑すると、天畠さんは大笑いする。こんな冗談を言い合えるのも嶋田さんが特に気を許しているヘルパーだからこそだ。

斎藤さんもこう話す。

「ヘルパーの目から見ても、大輔さんがどのヘルパーといるかで違うんです。ちょっと意地悪そうに見えたり、すごく優しそうに見えたり、コミュニケーション通訳をしているせいかもしれませんが、介助者のフィルターの影響をより受けやすい関係だとは思います」

これもよく考えてみれば、障害のない人も、普段の暮らしの中でやっていることだ。

相手との関係性によって話す内容や言葉を選び、見せる顔も違う。同じことを伝えたとしても、相手の知識やそれまで共有してきた体験の多さで理解の度合いも変わってくる。

「決して、障害者だけの話だとは思っていません」と天畠さんも言う。

ただ発話が難しい障害者の場合は、そこに介助者の解釈が色濃く入ってくることで、より自己に他者が入り込む割合が強くなる。

そんな介助者に求める資質を尋ねると、天畠さんは、「弱さを見せることができる人」と明かした。

「介助者が天畠さんに弱さを見せることができる」という意味か、「天畠さんが弱さを見せることができる介助者」という意味か、どちらなのだろう。

「介助者が弱さを開示してくれると私も弱さを見せやすくなるので、そのどちらの意味もあります。互いに自分の弱いところを見せられる関係と、そこに『絆』のようなものが結ばれます。それが、私にとっての生命線である介助者との持続的な関係性の担保に繋がるのです」

他者と共に言葉を紡ぐことに前向きになった自分

天畠さんは「言葉」について、「人と人がつながるための象徴」と呼ぶ。そして、一人では完結していない、他者との関係の中で生きる自分を意識しているという。

斎藤さんも、「大輔さんの場合、人とつながるための言葉自体を一緒に作るから、余計、自分ひとりでは完結しない自分を生きていますよね」と語る。

自己と他者に境界は引けるのか悩んできた天畠さんだが、考えれば考えるほど、その境界線は曖昧にならざるを得なかった。そして、その研究からは、誰もが他者との間には重なり合うのりしろがあることや、混じり合う色があることに気付かされる。

「当事者研究の手法を使ったことが、余計にそれを想起させました」と天畠さんは言う。

当事者の天畠さんと、半分当事者のような通訳介助者がチームを組んで、当事者研究をしたのが天畠さんの研究だ。本人も介助者も研究対象であり、かつどちらも研究をまとめる書き手であったこの手法が余計に「混ぜこぜの中にある自分」を感じさせたのではないかと斎藤さんは補足する。

自己の「弱さ」をテーマにした当事者研究を本としてまとめた今、介助者と共に言葉を紡いでいく作業を、天畠さんは以前のようにネガティブには捉えなくなった。

「当事者研究は自分を徹底的・客観的にみるための『カウンセリング』のような意味合いが強いことを強く実感するに至った」と天畠さんは本の中で書く。

しゃべることができない自分が介助者との協働作業で論文を書くことがいかに合理的であるかを証明することで、自分の「弱さ」を許せるようになったからだ。

そしてそれを論文や本にして発信することは、社会の見方を変え、障害を持つ人への合理的配慮を広げていく「社会運動」としての力も持つと結論づける。

「今は前向きに捉えていますし、『自分の言葉で書くべきだ』と批判を投げかけてくれた介助者にも感謝しています。ライフワーク化しています」

【天畠大輔(てんばた・だいすけ)】世界でもっとも障害の重い研究者のひとり

ウェブサイトは「天の畠に実はなるのか」、Twitterアカウントは@skyfarm1229

1981年、広島県生まれ。96年、若年生急性糖尿病で救急搬送された病院での処置が悪く、心停止を起こす。約3週間の昏睡状態後、後遺症として四肢まひ、発話障害、視覚障害、嚥下障害が残る。2008年、ルーテル学院大学総合人間学部社会福祉学科卒業。17年、指定障害福祉サービス事業所「(株)Dai-jobhigh」設立。19年、立命館大学大学院先端総合学術研究科一貫制博士課程修了、博士号取得。同年より日本学術振興会特別研究員として、中央大学にて研究。20年に重度障害者の支援組織「一般社団法人わをん」を設立し、代表理事に就任。専門は社会福祉学、当事者研究。

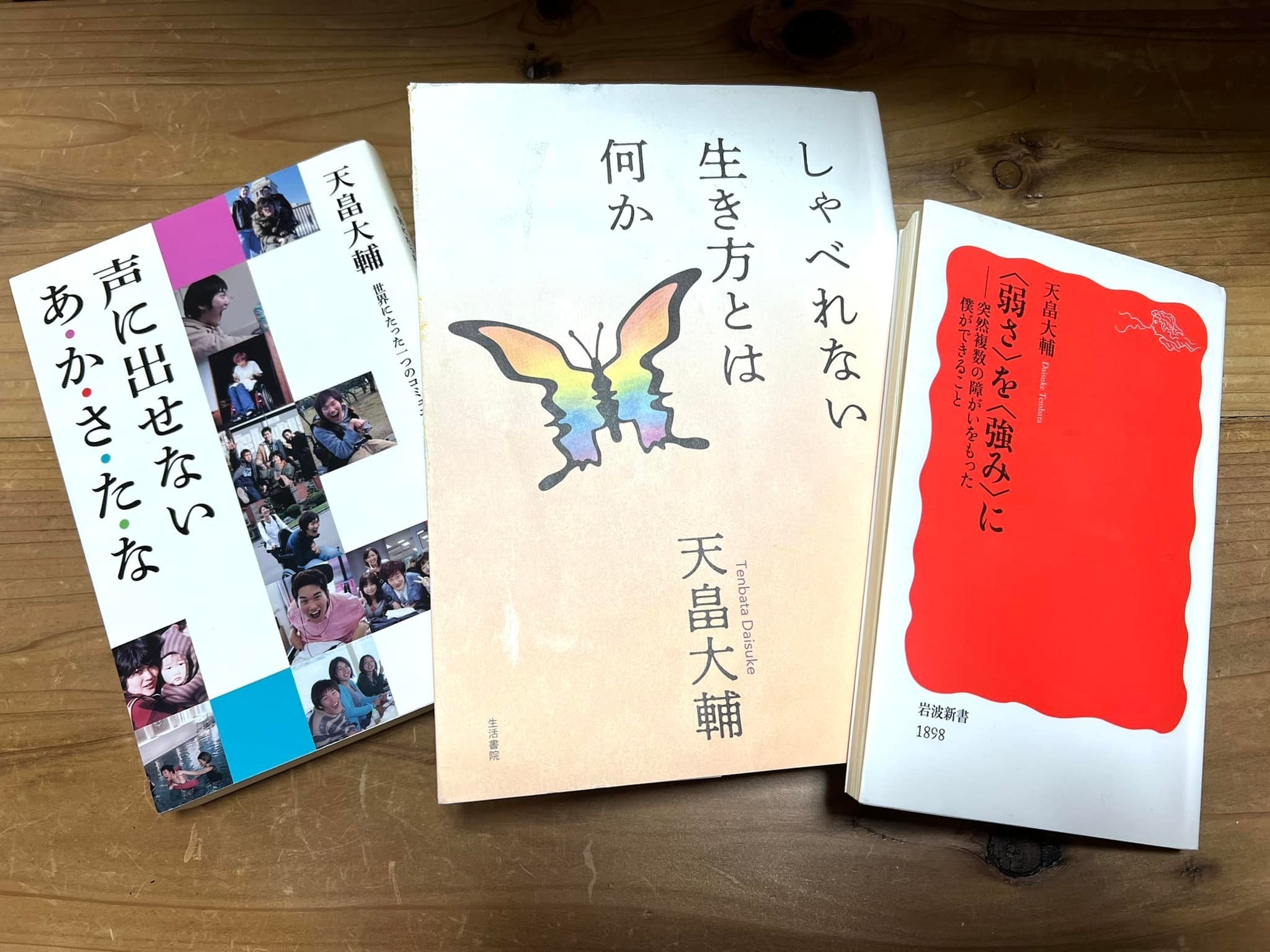

主な著書に『声に出せないあ・か・さ・た・な——世界にたった一つのコミュニケーション』(生活書院)、『<弱さ>を<強み>に——突然複数の障害をもった僕ができること』(岩波新書)、『しゃべれない生き方とは何か』(生活書院)。