日本には、101歳で亡くなるまで反戦を訴え続けた孤高のジャーナリスト、むのたけじさん(1915-2016)がいた。影響を受けた市民やジャーナリストらにより「むのたけじ地域・民衆ジャーナリズム賞」が創設され、むのさんの精神を受け継ごうとしている。

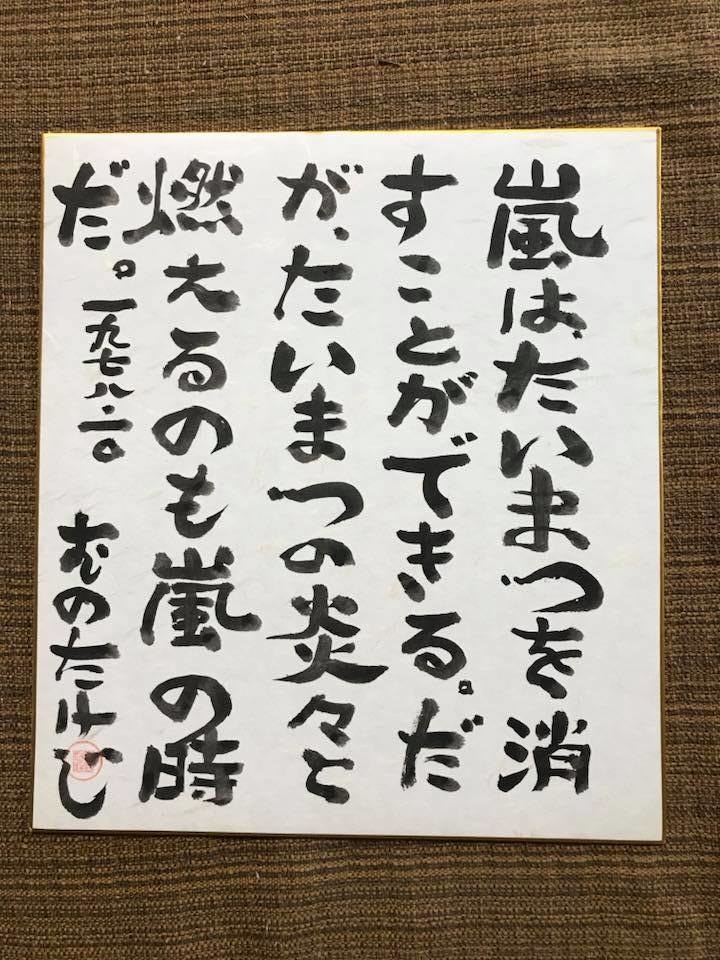

戦時中に新聞記者として国民に真実を伝えられなかった責任を感じ、終戦の日に一人、朝日新聞をやめた。故郷の秋田県に戻り、30年間、庶民の目線で社会問題を報じる週刊新聞「たいまつ」を発行し続ける。

その後も執筆活動や講演を続け、平和を守る言葉を発し続けた生涯現役のジャーナリストだった。

最晩年、むのさんは「第2次世界大戦が始まる前に近い空気になっている」と危機感を募らせていた。今こそ、むのさんの言葉をかみしめたい。

戦争は始める前に止めなければならない

戦時中、朝日新聞の従軍記者や遊軍記者として記事を書いていたむのさんは、敗戦色が濃厚でありながら戦況を覆い隠す報道を続けた新聞社の一員として忸怩たる思いを抱えていた。

ポツダム宣言を受諾して降伏したことが朝日新聞のデスク席に届いたのは1945年8月12日の午後2時10分ごろだったと、その場にいたむのさんは記録している。

「読者を裏切り続けたことのケジメをつけないで、社屋に掲げている国旗と社旗を星条旗に変えるだけで、このまま新聞の発行を続けていたら、同じあやまちを一層大きく繰り返すことになる。ケジメを考えようでないか」と言い続けていた。(『希望は絶望のど真ん中に』より)

賛同する記者はおらず、8月15日に玉音放送があるまで、新聞はそれまでと変わらぬ報道を繰り返した。むのさんは、14日の夜に「おれは明日からこの会社にはもう来ない」と言って、退職した。30歳だった。

当時、妻子を抱え、生活のあてはない。長女のゆかりさんは前年に疫痢で亡くしていた。医師も戦争に駆り出され、治療を全く受けられないまま3歳で命を落とした我が子の骨壺を抱えた時に胸に刻まれた思いをむのさんはこう書いた。

焼かれて両手ですくい上げられるほどになった人骨を壺におさめた日は、台風一過の青空に赤とんぼがむれ飛んでいた。骨壺を抱いた父親は、のろのろ歩いていた。のろのろしたその歩みは、彼にとってきのうまでとちがった歩みであった。徹底した反戦主義者の第一歩であった。

(『たいまつ十六年』より)

むのさんは、そんな戦争を加速させ、長引かせた報道についてこう書き残している。

あの時の新聞社の者たちは「自己規制」におちいっていた、と多くの人たちが説明してきた。光景はそう見えた。憲兵や特別高等警察官や内務省検閲係などが、直接に新聞社の中に入ってきて干渉や取り締まりをやったことは全く一度もない。新聞社自体、そこで働いていた者たち自身が自分たちで自分らの仕事に圧力を加えて縛っていたのですから「自己規制」と形容したであろう。現実には「殺さなければ殺される」という戦争そのものに、新聞社は戦わずして殺されていた。つまり「自己喪失」=「自殺」がその姿の実体でしたな。(『希望は絶望のど真ん中に』より)

100歳になった2015年7月21日には、安全保障関連法案が衆議院で可決されたのを受け、戦争を知るジャーナリストの一人として記者会見に臨んだ。その時に訴えた言葉はこうだ。

「戦争をやめさせようと思ったら始める前に力を尽くして始めさせない。それしか手はないです。戦争が始まってしまえばもうどうにもなりません」

「たいまつ」を燃やして 草の根の民衆運動

戦後、社会運動を模索していたむのさんは、全国的なストライキがマッカーサーの指令で潰されたことにショックを受け、「どん底から出直しだ」と故郷の秋田県に妻子を連れて戻った。

ジャーナリストとしてできることは、民衆と社会をつなぐ週刊新聞「たいまつ」を創刊し、草の根から民主主義を育てることだと考えたのだ。

題号は「たいまつ」ときまった。世の中は、くらいくらい世の中である、と思われたから。もるべき主な内容は、主張(新聞社側と読者側の)と解説であった。主張をとり戻すことは、日本にとっても新聞にとっても、何より大切だと思われたから。そしてまた、たとえば大きな国際事件でも自分らの身辺の小さな事柄とどうつながっているか、いないか、自分らの中の小さいと見える出来事がどんな時代的意義をもち、国全体あるいは世界全体の問題とどうつながっているか、いないか、こうした吟味が必要であると思われたから。(『たいまつ十六年』より)

創刊号には、横手中学校時代の国語教師で、当時からむのさんの文才を評価して作文指導をしていた流行作家、石坂洋次郎さんが署名記事を寄せた。

むのさん自身は、たいまつ新聞の創刊号にこんな決意表明を書いた。

国民の心にとけこんだほんとうに信頼される新聞を私どもは育てたいと存じます、苦しんでいる人や貧乏な人やいつも馬鹿をみている正直者には愛され悪利をむさぼる者や政治ボス共には激しく憎まれる新聞——週刊「たいまつ」はそのようなものになりたいと思います。(「たいまつ創刊号」より)

農業、教育、国際情勢まで幅広くテーマにし、それを元に市民と学習会を開く。自身が執筆、組版、印刷も行い、妻子も新聞の勧誘、配達、集金までを担った。

経営に苦しみながらも、たいまつは、1978年までの30年間、780号まで発行した。たいまつに掲載した言葉をまとめた本『詞集たいまつ』は版を重ね、全国での講演会は4000回以上を重ねた。

広がる影響 人を鼓舞する言葉

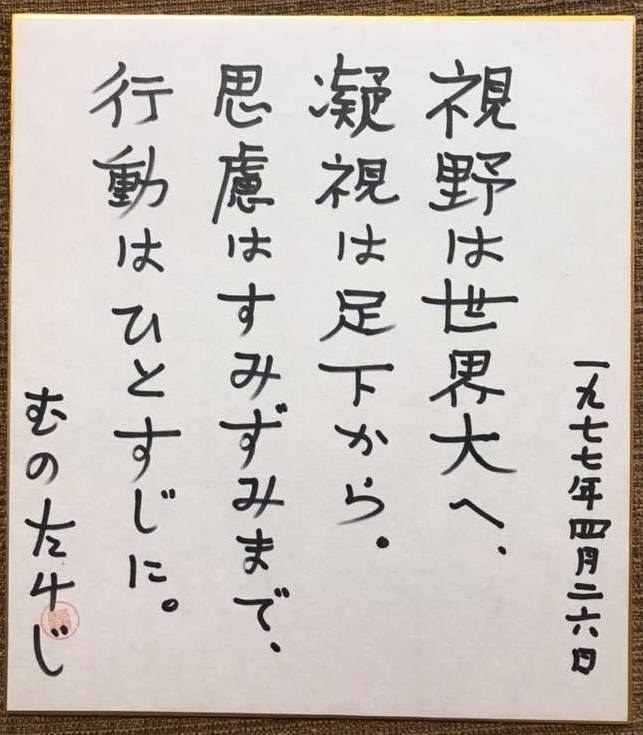

むのさんの言葉は、日本中の読者の心をつかみ、後に続くジャーナリストにも生涯にわたる影響を与え続けている。

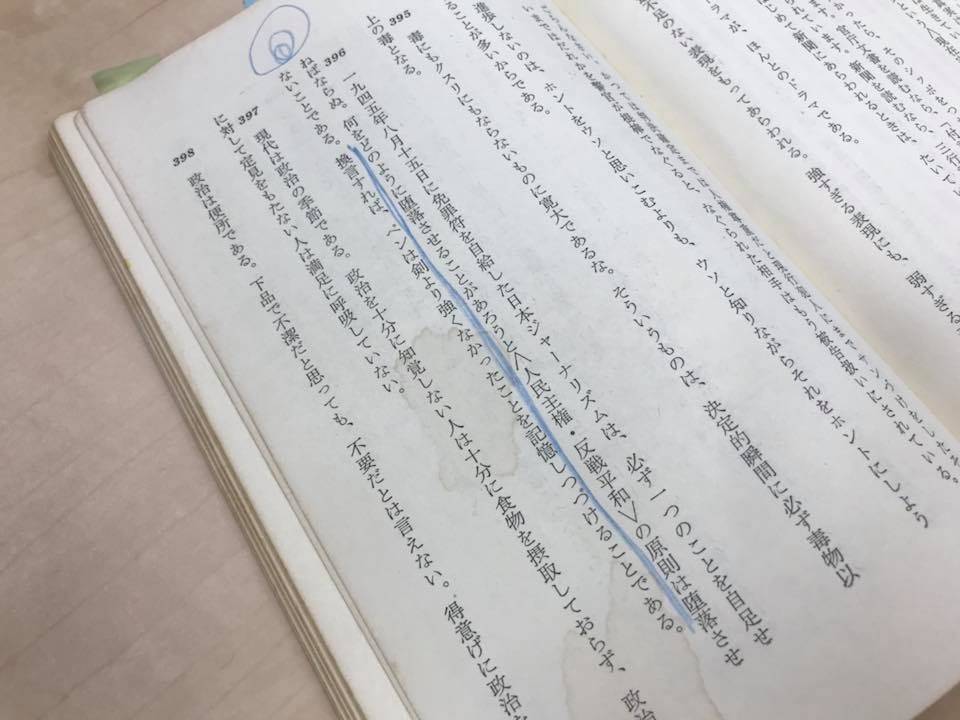

ノンフィクション作家の清武英利さんは、宮崎南高校の学生だった1967年、国語の教師にその年に発行された『詞集たいまつ』を借りて、むのたけじの存在を知る。

「この世の中には自分の職を賭して信念を曲げなかった人が本当にいるのか」と驚いた。

地元教職員組合の組合員で、学歴主義を掲げる校長に抵抗を続けていた国語教師は、「勉強は成績のいい者だけがやるものではない。大学には勉強ができない子が行くべきだ」というのが口癖だった。本に挟まれたむのさん自筆のハガキから、当時、組合にむのさんが講演に来たことがわかる。

「秋田から遠く離れた宮崎の教職員にとっても太陽のような人だったのでしょう。僕も何のために生きるのか悩んでいた多感な時期でしたから、こういう抵抗の人になりたいと感動しました。それからずっと折に触れて読み返し、自分を鼓舞し続けてくれる聖書のような存在です」

読売新聞社会部時代、戦中の報道に関わった先輩たちの手記をもらって読んだことがある。

「『英米撃沈』などと日本が勝つかのように書いていた記者が、戦後は見事に180度転換しているわけだ。そんな中で、むのさんのような生き方をした人がたった一人でもいる。それは希望になるんです」

借りたまま返さなかったその本にはたくさんの付箋が貼られ、好きな言葉には鉛筆で先生の、赤ペンや青鉛筆で清武さんの傍線が引かれている。冒頭の言葉は赤いマジックペンで囲ってあった。

はじめにおわりがある。抵抗するなら最初に抵抗せよ。歓喜するなら最後に歓喜せよ。途中で泣くな。途中で笑うな。

(『詞集たいまつ』より)

清武さんは読売巨人軍代表として渡辺恒雄氏に異議を唱えた頃、この言葉を何度も読み返したのを覚えている。

「自分の人生の標語だから。生きる指針です」

ウソをホントということや、ホントをウソということはさほどむずかしくないが、ホントをホント、ウソをウソと言い伝えることは実にむずかしくなり、それを一般国民が仕様のないことだとして黙過する状況が、通常時としてせり上がってきてはいないか。もしそうだとすればそれはあきらかに破局の近づきを告げるしるしであろう。(『詞集たいまつ』より)

「現代の状況もこの言葉と全然変わっていないと思いませんか? つまり、これは真理なんです。腹をくくって生きた人だから、時代を超えた人間の真理が書けた。政治家や官僚の言葉が全く信用できず、ちり紙よりも軽くなっている今、会社を辞めて責任を取ったむのさんの言葉は重みがあるし、余計響く」

むのさんの言葉を胸に清武さんが描き続けるのは、自分の言葉に責任を持ち、「巨大な組織の餌付けを拒んで生きる人」だ。

政治家の言葉が二重の意味を持つ 第二次世界大戦と似た状況

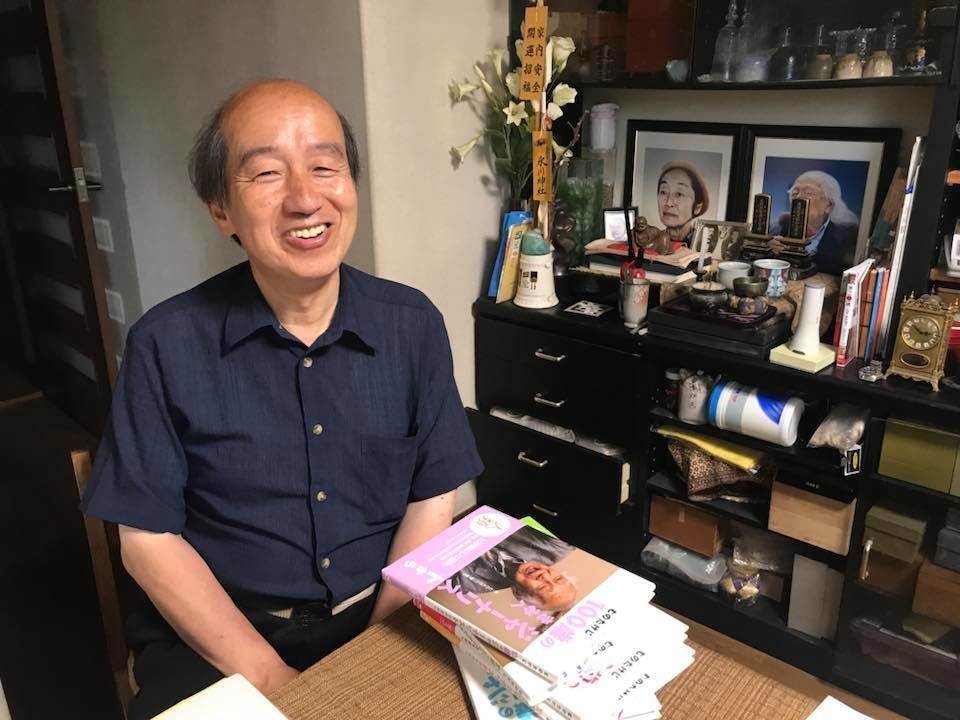

晩年、網膜剥離や胃がん、肺がんと度重なる病気に苦しんだむのさん。当時、順天堂大学医学部に生物学者として勤務していた次男の武野大策さん(65)が、東京に呼び寄せ、病院に付き添っていた。

2011年1月、95歳でむのさんが心不全を患い、東日本大震災が起きて帰宅が難しくなったのを機に、埼玉県の大策さんの家で一緒に暮らすようになった。

気力が萎えたように見えた父を励まそうと、本の執筆を持ちかけ、執筆や講演の付き添いなどを手伝うようになった。『99歳一日一言』も二人で作った本だ。

拝むなら自分を拝め。

賽銭出すなら自分に渡せ。

自分をいたわれ。

自分こそ一切の原点。

(『99歳一日一言』より)

年をとって活字が見えにくくなったむのさんは、毎日ラジオを付けっ放しにして、ニュースを聴き続けていた。

最晩年には、繰り返し「第二次世界大戦が終わって70年経った今がもっとも戦争前に近い空気を感じる」と大策さんに話していた。

「よく言っていたのは、戦争前は政治家の言葉がストレートに受け止められなくなっていたということです。そして、現在も政治家の言葉が二重の意味を持ち、すり替えとすり抜けを繰り返していると話していました。軍国主義に向かう政策を、『積極的平和主義』などとすり替える。国民もそれに危機感を抱かなくなっていることに強い懸念を示していました」

100歳の時、「ジャーナリズムは歴史の日記帳です。過去に何があるから、現在こうなっていて、明日はこうなるだろうと、社会現象の原因を明らかにしながら誤りなき明日を作るべく努力するのがジャーナリズム」と語ったむのさん。

集会に呼ばれる度に、「日本のジャーナリズムはくたばった」「情けないね。日本のジャーナリズムは」と叱咤を続けた。

それでも大策さんは「父ほどジャーナリズムの力を信じていた人はいなかった」と話す。

「非常に楽観的に若い人に対する期待感を持っていたと思います。第二次世界大戦も、朝日、毎日だけでも力を合わせたら止められたはずだと晩年よくいい、ジャーナリズムは世の中を変えていく力になる、戦争を止められるのはジャーナリズムだと話していました。最後までジャーナリズムの力を信じていたんです」

むのたけじ賞創設 その精神を受け継ぐために

そして、2018年6月12日、「むのたけじ地域・民衆ジャーナリズム賞」が創設された。

晩年、さいたま市で暮らしていたむのさんは、市民が運営する「埼玉・市民ジャーナリズム講座」で講演した縁がある。運営メンバーから、「むのたけじ賞」を作ってむのさんの精神を受け継ぎたいと声が上がり、むのさんの影響を受けたジャーナリスト、鎌田慧さんや佐高信さんらが呼びかけ人となった。

むのさんの「自己責任の全体重をかけた、自己を賭けた発言」に影響を受けたという鎌田さんは、「地域で新聞を作ってそこから民主主義を広げていく」という「たいまつ」のあり方こそが、「民衆ジャーナリズム」だと言う。

「民衆ジャーナリズムは草の根から、いろんなものを吸い上げ、流れていく水平運動。むのさんの精神も水平運動であり、市民とジャーナリストが一緒にそういう精神の賞を作り、日本のジャーナリズムが力を持っていくための媒介にしたい」と語った。

佐高さんは、「8月15日に自分の言論に責任を感じて辞表を出した記者が一人でもいたということは、日本のメディアを救った」と語り、「むのたけじは自分の言論に生き方を賭けた。残念ながらそういうジャーナリストはこの国にはほとんどいない。むの精神を受け継ぐ者出でよ」と呼びかけた。

賞は、地域に根ざして人々の生活向上に貢献する発信や活動をしてきた個人・団体が対象になり、(1)紙を媒体にする、新聞、出版、地域紙など(2)それ以外のネットメディア、 SNS、映画、演劇、美術などの2部門が対象となる。2017年10月〜2018年10月に発表されたものが選考対象になる。

応募や問い合わせは、「むのたけじ地域・民衆ジャーナリズム賞」実行委員会事務局、武内暁さん(電話 090-2173-2591、メール satoru.takeuchi9@gmail.com、さいたま市中央区新中里1-5-19-206)まで。応募は10月まで。

運営はカンパで賄う。「むのたけじ地域・民衆ジャーナリズム賞」カンパの振込先は、ゆうちょ銀行 店番038 普通8167066 まで。

ツイッター(@munotakeji)、フェイスブック「むのたけじ地域・民衆ジャーナリズム賞」でも情報を発信している。