路上生活者が拾ったもので作る「ゼロ円ハウス」に創造的な生き方を見出したかと思えば、東日本大震災後には、故郷の熊本で「新政府」を作って初代総理大臣に就任。

昨年は料理の本を作り、今年9月には音楽アルバム『永遠に頭上に』をリリース。この11月にはコツコツ描きためてきたパステル画集『Pastel』(左右社)も世に送り出す。

そんな肩書きが定まらない人、坂口恭平さん(42)。

双極性障害に長年苦しみながら、自身の携帯番号(090- 8106-4666)を公開して「いのっちの電話」を開設し、「死にたい」と悩む2万人の相談を受けてきた。

こうした多彩な活動を続ける中で調子良く生きる方法を見出し、服薬をやめてもう1年が経つという。

いったいどういうことなのだろう。お話を伺ってきた。

インプットだけでなく、「うんち」を出すことが大事

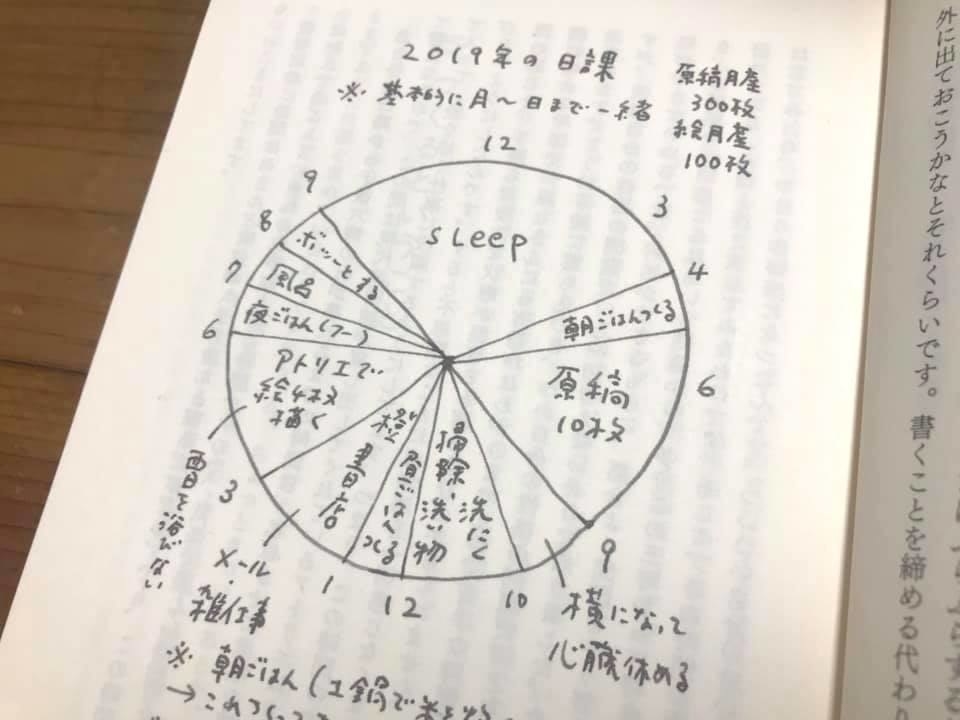

毎朝4時に起きて一人朝ごはんを作る。家族が寝静まっている早朝に原稿10枚を書く。昼ごはんを作って食べ、午後にはアトリエで絵を描く。夜9時には寝る。

毎日、決まったスケジュールで暮らし、様々な創作活動を続けている坂口さん。『自分の薬をつくる』(晶文社)の中でこの日課こそが「自分の薬」だと語る。

薬は「毎日」飲むんですから、風呂、歯磨き、睡眠とかの仲間なんですよ。つまり、薬ってのは「日課」なんですよね。そういう習慣をつくる。薬を毎日飲むことで、新しい習慣が生まれる。そうすることで、体を変化させようってことなんじゃないかと私は思ったわけです。(『自分の薬をつくる』より)

そして、「いのっちの電話」でも、自分の好きなことで日課をつくることを、悩みや不安を抱える人に勧める。現代人はインプットが多過ぎて、アウトプットが少ない。その結果「糞詰まり」になって病むという考えだ。

「インプットは悪くないんですよ。だってみんな食べるでしょ。インプットするなと言われたら、目をつぶるとかして外からの刺激を全てシャットアウトしなくてはいけない。歩いているだけで半端なくインプットはしているんです。アウトプットしてないことが問題なんです」

「絵の先生と話したのですが、絵を描かない人はどうやって僕らが絵を描いて流し出しているうんちを出してるんでしょう。最近、50代のおばちゃんに『突然家を描きたくなった』と言われて教えているんだとその先生が言うんです」

「50歳でようやくみんな気づくんじゃないか。20歳から50歳ぐらいまでがどうしようもない時期で、みんなアウトプットしない。だから病んじゃう」

しかし、今はSNSやブログもあり、誰もが発信する機会が増えた。それはアウトプットではないのだろうか?

「それはリアクションですよ。うんちじゃない。食べて『美味しい』と感想を言うようなもの。それがSNSです」

「『美味しい』と言ったって、うんちが溜まっていって大丈夫か?ということです。溜まるとお腹が痛くなる。『お腹が痛い』って言うぐらいなら、うんこしろと思う。だけど、みんな『お腹が痛い』って言っているだけだから、それは間違っているんじゃないかな」

「SNSって、『つくる』ために使っているわけじゃない。『俺を見ろ。俺が何のためにSNSを使っているかわかるだろう? ただの宣伝だぞ』って思います。それをみんな考えないと。みんなリアクションしかしていないんですよね」

大事なのは「声にする」こと

坂口さんは、「声にする」ことの大事さを繰り返し語る。「声にする」とはどういうことなのだろう。そしてなぜ、声を出せずにいる人がいるのだろうか。

「『自分の声』をためこんでいるというわけではないんです。そうではなくて、『いやあ私、自己肯定感ないんですよ』というふうに、誰かの声になってしまっている。それは人の声です。むしろ、安倍晋三たちが作った世界ですよ」

他人の言葉を、自分の声だと勘違いしているというのだ。

「誰かが作っているんです。『自己肯定感がない人たちに特徴的な5つの特徴』とか書いているまとめサイトがあるでしょう? 悩んでいる人は『自己肯定感ない』『克服』というキーワードで検索する。悪いことばかり検索しているんです」

そして、そこにあるよその人の言葉を、自分の言葉で言い直し、「自分の声」として内面化していく。

長女のアオさんが幼稚園の時のエピソードを教えてくれた。友達に「鼻の下が毛深い」と言われ、泣いて帰ってきた時のことだ。坂口さんが「俺の中で毛が絶対なさそうなところを指差してみて」と言ったら、お腹のあたりを指差した。

「『むっちゃ見てみ。どう?』って見せたら、『毛がある』って言う。『つまり、毛がない奴は?』って聞いたら、『おかしいかも』って。『そうなんだよ。毛がないやつのほうがおかしいから、むしろそいつに言ってやれ。毛がないなら病院に連れていった方がいいとお父さんが言っていたって言ってやれ』って」

「それで娘はわかったんですね。大人になったら、美容上、必要がないなら剃ったりはするよ。でも剃ってもまた生える。それと自分が毛深いっていうのは関係ない。毛はもう全員にある、それが自然だと合点するわけですよね」

こういう人の勝手な見方を内面化する「勘違い」を大人もやっている。

「大人も4歳児と一緒ですよ。最近は『声にしろ』と大人が教えていないのかもしれない。大人が口を出さずに、子どもが声にするのを待っといてあげるとか、言わないのだったら言うまで『よし、自分で頑張って言え』と待たない」

「娘の声も、『落ち込む』ということではなかったわけで、ただ、わからなかっただけです。『それはこういうことでしょ。落ち込んでるんでしょ』と声を塞ぐのではなく、ちゃんとその状況を細かく見て声に出す。なぜかはわからないけど、自分が小さい頃からやっていた方法です」

今は、大人も自分の声に耳にすますのではなく、自分の声に耳を塞ぐ。

「みんな余裕がないからです。余裕がないと、人に『大丈夫、ちょっとゆっくり考えてごらん』って言えないから。みんな自分の声を出せなくなっている」

「言葉」と「声」の違い

「声」にするのと、「言葉にする」というのは違うと坂口さんは言う。

「例えば、俺が調子悪そうな人に、『顔色悪いけど大丈夫?』って聞いたら、『大丈夫っす。大丈夫っす』って言う。言葉じゃ『大丈夫』って言っているけど、その時の『大丈夫』って言葉は『大丈夫じゃない』っていうことを意味していたりする」

「つまり声は、『自分は大丈夫じゃないぞ』と言っている。そういう時、俺は、『言葉は大丈夫って言ってるけど、そこには違いがあるのがわかるぞ』とその人に言っちゃいます。言葉というのは常にそういうものなんですよ」

声というのは「本音」「本心」のようなものだろうか。坂口さんはパソコンのファイルに見立てて説明する。

「言葉は結局、圧縮ファイルでしかない。その中に入っている画像データなどは、その圧縮状態で見ても小さなアイコンでしかない。それが、どんな内容なのかわからない。その圧縮ファイルをちゃんと解凍して、もう1回画像データとして見ないといけない」

「むしろみんな、『言葉』っていうものを、なぜそこまで画像データだと思い込んでいるのかと思います。言葉では表現できないことがあるのは当然という前提で話さないと、頭おかしくなるよと言っています」

「言葉にはできないのは当然です。そして、言葉にはできないけど、声にはできるって俺は言ってる。声ってそういう意味なんですよ。だって、泣いてるだけで、声になってるんですよ。いのっちの電話でも」

俳優の死やコロナに落ち込むなら、なぜ2万人の自殺に落ち込まないのか

「もしもし。あのですね、今、取材を受けてまして、大変かもしれないけど明日また電話してもらっていい? 毎日1年間ずっと休まずダラ〜ダラ〜とやっているから。うん。はーいじゃあね」

このインタビューの途中にも数回、「いのっちの電話」にかかってきた。この日の朝からインタビューの時間までにかかってきた電話は78件。俳優の三浦春馬さんが自殺した直後は、「死にたい」という電話が増えた。

「『三浦春馬が死んで、自殺しそうになりました』って言われた瞬間に、僕は妻から止められたぐらい怒ったんです」

「『お前らは馬鹿か。そんな1人の芸能人、普通の1人の人間が亡くなったぐらいで、そんなになって。年間2万人死んでるんだから、それだったらとっくに自殺しているだろ』って、その時は言っちゃってましたね」

「『俺はなんのために10年間いのっちの電話をやってるんだよ。お前ら、一人一人の自殺に落ち込んでくれよ』『三浦春馬と同じノリで、2万人が逝ったことをなんで落ち込まないんだ』って、電話してきた全員にブチ切れたんですよ」

新型コロナウイルスが流行してから、落ち込む人が増えたと聞くと、それにもまた違和感を覚えた。

「むしろこれまで年間2万人死んでいることの方が異常だった。矛盾でしょう? どう考えても。なぜそれに気づかないのか。コロナが怖くて自殺したらどうすると慌てたとしても、つまりそれがこの国の声でしょう?」

「いのっちの電話」は声を聞く試み

いのっちの電話は2012年から続け、2万人の声を聞いてきた。それだけたくさんの人の相談を受けていると、悩みは共通していて独自の内容ではないということに気づいた。

そして、対話の中でその人の声を引き出していくのが坂口さんのやり方だ。

「全員声にしていないで、他人から受け取った言葉の中で困っているだけなんです。だから、俺に電話した時点で『よく言えましたね』って声をかけます。そこから状況が把握できたら俺も助けられる」

「仕事の人間関係の悩みっていうけれど、『その人間と仲良くなりたいの?』なんて聞くと、『いや、実はあんまり全く興味ありません』って言う。『でしょ?あんまり興味がない人と仲良くなれないっていうのは、小学校ぐらいの頭で考えてごらん。普通じゃない?』って聞いたら、『たしかに普通ですね』という」

「『そんなこと誰にも相談したことなかったの?』っていうと、『いや誰ともなかったです』って答える感じなんですよ」

自分の声を聞けないのは、社会の中の「言葉」がそれを押さえつけているからだ。

「『人間関係はある程度、円滑に進ませるのが社会人である』みたいなことが、言葉になってるわけですよね。だから、そうじゃない自分の声をどうやったら解放できるか。俺のやっていることはある程度、整体に近いんじゃないですかね」

「診断をつける」のは、「言葉」で「声」を塞ぐこと

医療機関の診察で、双極性障害と診断され、服薬治療を受けてきた。その「治療」では、自分の声は聞かれなかったと感じている。

「それがだって、診断ってことでしょう? 診断名というように、名前をつけるんです。『言葉』をつけるんですよ。でもそれしか方法がないというのが、医療なんでしょう。もちろん診断されて安心する人もいるとは思います」

2016年6月に、精神科医の斎藤環さんが大会長を務めた「日本病跡学会」に招待され、講演したことがある。

「そこに集まった医師たちに、まず『大丈夫だよ』って言ってあげて、背中をトントン叩いたり、もしも許されるなら抱きしめて、その人の得意なことを見極めて、こういうのやった方がいいよとか一言書いてやれ、なんでカルテを書いて処方箋だけ渡しているんだ馬鹿野郎って怒ったんです」

今回、斎藤さんは、坂口さんの『自分の薬をつくる』の書評を書き、坂口さんが自分をケアする方法を高く評価した。

告白すれば、私はすでに自分の担当する複数の患者に、本書を推薦したばかりだ。少なくとも表現に関心のある気分障害の患者にとって、本書に優るセルフケアのガイドブックはない。自分の声、すなわち自分の薬を作るということの臨床的な意義は、今後当事者研究の枠組みを超えて、実践とともに検討される必要があるだろう。(「自分の<声>という薬」――『自分の薬をつくる』書評)

「俺があの講演で医者たちに怒ったことに対してのリアクションのような内容でした。『私は治したことがない』と告白し、『こいつは治した』と言っちゃってる。意見を聞くしかないわけでしょう?」

「僕はたぶん治療の方法を知っているんですよね。それは別に僕だけの特権にしないというのが、いのっちの電話を無償にしている理由です。つまりこれは公共公益だと思って僕はやってる」

水俣の人の声を聞いた石牟礼道子を受け継いでいる

多くの人の声を聴くことは、自分の身にもなっている。

「自分も救われているというより、勉強になっている。最近は本を1冊も読まないんですよ。だけど、いのっちの電話で1日50人の声を15分ずつ聞いてます。つまり750分、その人の本をそれぞれ読み続けているということです」

「そういう意味では石牟礼道子がやってきたこと、水俣の患者と接してきたこととかなり近い状態です」

作家の石牟礼道子は、故郷・熊本で長年、水俣病患者や家族の声を聴き続け、書き留めてきた人だ。新しい音楽アルバムには石牟礼さんの詩を1曲使った歌もある。石牟礼さんの活動と、いのっちの電話はつながると感じている。

「僕は石牟礼さんの申し子的に、念入りに10年間やり続けています。石牟礼さんたちができずに失敗したこともこれからやれるかもしれないと思って、責任を持ってやっていますよね」

「志としては一緒。そういう意味で熊本で生まれた文化が伝承されているというのが僕はすごく嬉しく思います。熊本っていうのは多分そういうところなんですよ。こうのとりのゆりかご、いわゆる赤ちゃんポストもありますよね」

医療が患者を抽象化して、診断名をつけ、一人一人の多様な声を塞ぐこと。それと、一人一人の声に耳をすます石牟礼さんや「いのっちの電話」は、真逆の方向性だと感じている。

「土から離されてこういうところ(取材をした都内のビル内の事務所)で働かされてるっていうのも、僕の中では医療と近いものがあります。これは政治的に病にされているということです」

「僕からいえば、病気も政治的に命名されている。治療のため、健康のためじゃない。病を命名していること自体が命令なんです。『診断名命令』なんですよ。みんなそれに気づかないと。精神科医すら混乱してわからなくなってきている」

石牟礼さんも土に足をつけて生きることの大事さを繰り返し訴えた人だ。

「結局地面に足が接して、それで、声を出すわけです。金も渡されずにお前らどうやって生きるんだと聞かれたら、土に立っている方は種を植える。だけど、コンクリートに立っていたら食っていけない。土の上に立っていれば、『最後は土食うよ』と言える。これだけでその人の声は変わるでしょう?」

「大地によって声が変わるということに気付け。大地が、本来の人間の原初的な声です。国家は地番を設定して、そこに人を住まわせて、そこから上がりを搾取する機能を持っている。国家は守るためではなく、ある程度管理するためのものです」

「今は、種を植えれば食えるという声が1個も出ないようになっている。僕に言わせればみんな『声泥棒』に遭っているんですよ。『時間泥棒』じゃないけど。『声泥棒』にあっているので、その声を取り戻さなきゃいけない」

「そういう意味で、僕はいわゆる言語的な方法も使うのですが、音楽っていうのは、人が生きることの根源として存在する。そういう意味で、音楽は僕の一連の活動とつながるわけです。論理的に説明して君たちの声を出そうというのではない。もっと原初的なものに働きかけるんです」

(続く)

【坂口恭平(さかぐち・きょうへい)】

1978年、熊本県生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒業。2004年に路上生活者の住居を撮影した写真集『0円ハウス』(リトルモア)を出版。ルポルタージュ、小説、画集、料理書など様々なジャンルの書籍や音楽を発表している。2011年5月10日には東日本大震災の原発事故での政府の対応に疑問を抱き、故郷の熊本で新政府を樹立、自ら初代内閣総理大臣に就任した。

双極性障害と診断を受けていることを公表し、2012年から死にたいという気持ちに苦しむ人と対話する「いのっちの電話」を自身の携帯電話(090-8106-4666)で続けている。

近著に『まとまらない人』(リトルモア)、『自分の薬をつくる』(晶文社)、『苦しい時は電話して』(講談社現代新書)など。

最近の音楽アルバム『永遠に頭上に』を9月に発売。10月にはパステル画集『Pastel』(左右社)も出版予定。