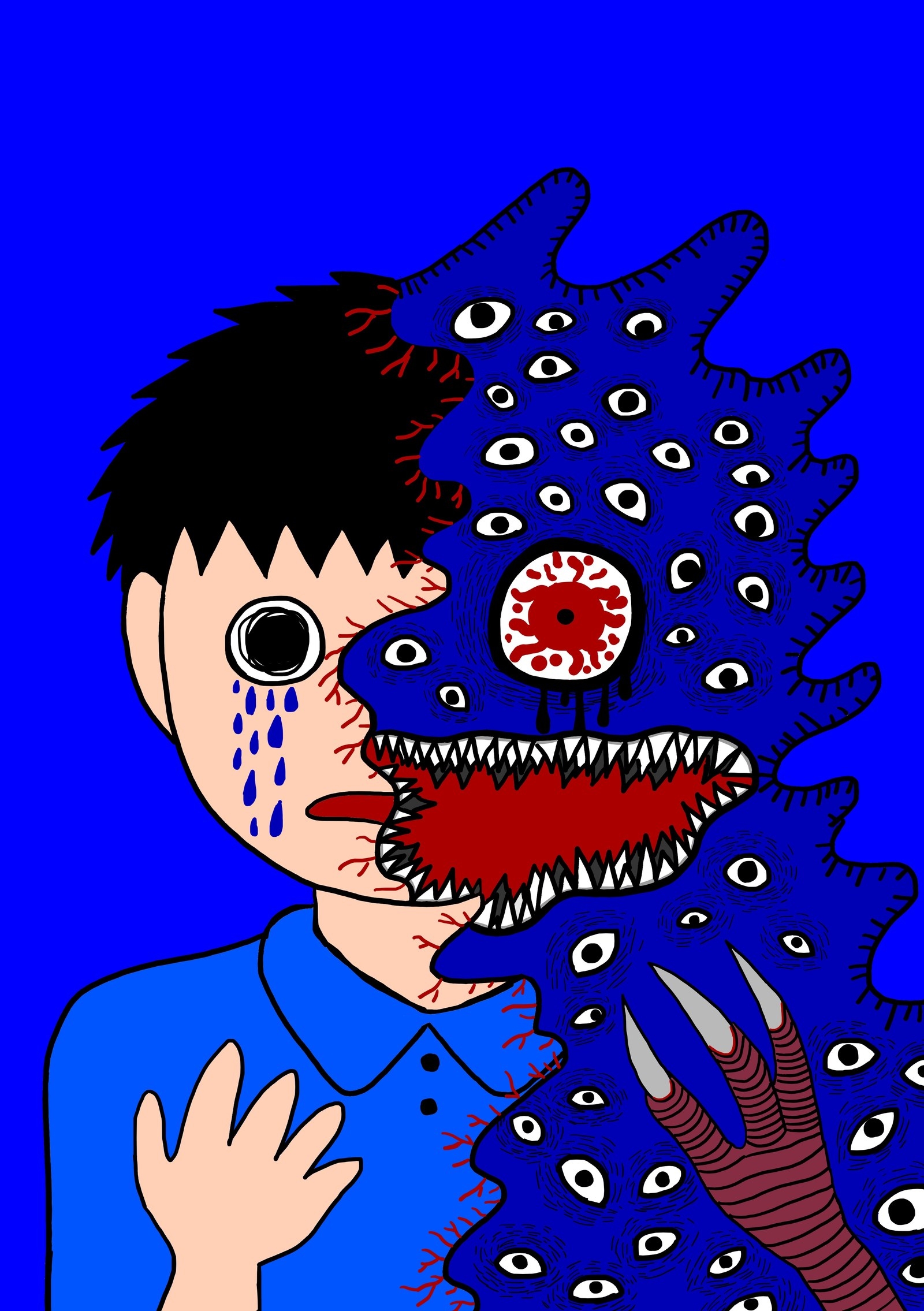

母親からの虐待、いじめ、同性愛者差別ーー。自分を苦しめてきた人たちへの憎しみと孤独で「怪物」になりかけていたイラストレーター、こうきさん(25)がたどり着いた居場所は、孤独を知る仲間が集う街、新宿2丁目だった。

その仲間たちがクラウドファンディングで資金を集め、こうきさんの半生を本人の絵と作家の中村うさぎさんの文章で描いた絵本『ぼくは、かいぶつになりたくないのに』(日本評論社)を2018年のクリスマスに出版した。

出版を記念して、この街でHIVの啓発活動をするコミュニティセンター「akta」で絵本の原画も含めたこうきさんの初の作品展が20日まで開かれている。

1月10日にはこの場所でトークイベントが催され、こうきさん、中村さん、aktaセンター長のボンジュール・ジャンジさん、障害や病気など困難を持つ人の当事者研究に取り組む東京大学准教授の熊谷晋一郎さんが、公私ともにこうきさんと関わる伏見憲明さんの司会で、居場所やつながりについて語り合った。

憎んで憎んで、僕はますます人間じゃなくなっていく。

幼い頃から母親に暴力を振るわれ、怒鳴りつけられてきた。母は、一緒に暮らしていた再婚相手や義理のきょうだいには優しいのに、自分だけはペットたちと一緒の部屋で生活させられ、動物の臭いがついた自分を学校の友達はいじめる。

中学に入った頃に同性愛者であることに気づき、唯一打ち明けた友達にバラされた。ますます仲間外れにされた。

こわい、こわい、こわい!

クラスのみんながこわい!

お母さんがこわい!

人間がこわい!

憎い、憎い、憎い!

クラスのみんなが憎い!

お母さんが憎い!

人間が憎い!

僕が人間じゃないから、みんなは僕を嫌う。

そして僕もまた、そんなみんなを憎む。

憎んで憎んで、僕はますます人間じゃなくなっていく。

(『ぼくは、かいぶつになりたくないのに』より)

高校の卒業式から帰宅すると、自宅玄関の外に自分の荷物が全てまとめて置かれていた。家族から追い出されたのだ。

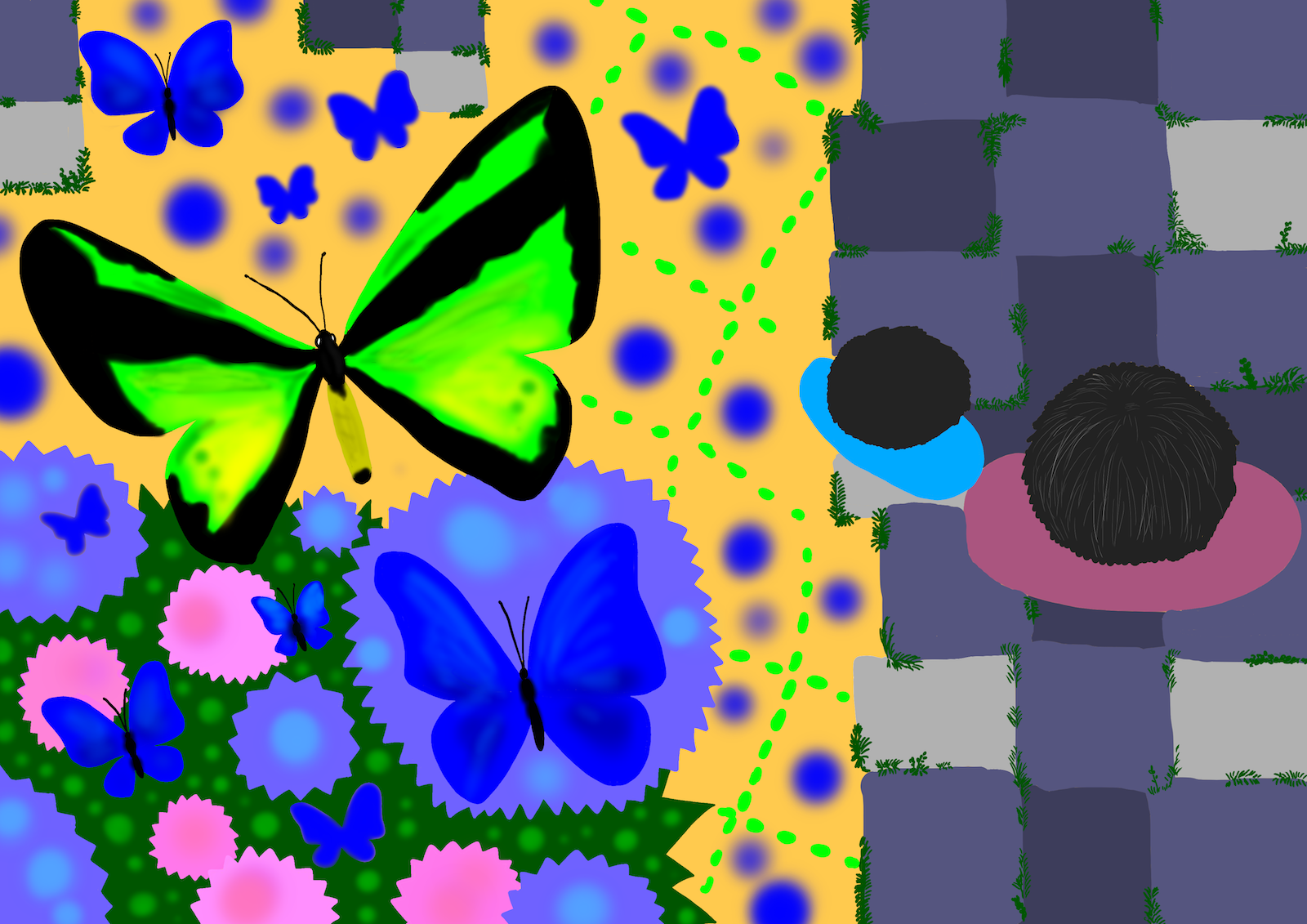

絵本は、その夜、公園のベンチで野宿するこうきさんの姿で終わる。悲しいラストのようでそうではない。安らぎさえ感じる絵だ。

真っ黒な空を見つめながら、僕は思った。

僕は今、幸せなのかもしれない、と。

(『ぼくは、かいぶつになりたくないのに』より)

この時の気持ちをこうきさんはこう振り返る。

「やっと解放されたという気持ちでした」

「家族をやり直している」

18歳で家族に捨てられ、一人で生きるようになったこうきさんが20歳になった頃、たどり着いたのがaktaでのボランティア活動だった。

aktaは15年前に開設した当時から、「セーファーセックス(性感染症予防のためにより安全なセックス)」を広めるために、セクシュアリティを問わないボランティアでお揃いのつなぎを着て、毎週、新宿2丁目のバーに無料のコンドームを配る活動を続けている。

「友達がボランティアをやっているのを知って、自分もここで3年間、ボランティアをしたんです。ゲイの相手とはアプリで会えていたのですが、つながりがセックスだけだとどうなんだろうと思う自分もあったし、ちゃんと友達が欲しかった」

「ご飯を食べに行ったり、夏は花火をしたり、ボランティア以外でも外で遊んだりしてすごく楽しかったです。心休まる場所でした」

そんな風に、こうきさんは振り返る。

「こちらからセクシュアリティを聞くことはないのですが、いろんな人たちがいることで自分のセクシュアリティをオープンにして付き合える場になっています。友達を作るのに一役かっているのかなと思います」とジャンジさん。

伏見さんはこうきさんが「家族の愛情を知らなかったけれど、aktaで家族をやり直している」と話すのを聞いて、「面白いことを言うな」とこうきさんに関心を持った。

自身の経営するゲイバー「A Day In The Life」で雇い、バーから発信するウェブマガジン「アデイonlile」でイラストを描いてもらうようになり、もう5年の付き合いになる。

大学進学を勧め、体調を崩したら病院に付き添い、「怪物になりかけているな」と感じたら、旅行に連れて行くなどして胸に沈殿した憎しみが爆発しないように世話を焼く。

この絵本も「表現することで憎しみを違う形に昇華できれば」という願いから提案したものだ。

そんな伏見さんやお店で出会う人たちにこうきさんは少しずつ心を開き、自分の過去をポツポツ話すようになった。

中村さんは店で接客するこうきさんを最初は「ぎこちないロボットみたいな子だな」と思っていた。その印象が変わったのが、「この子絵を描くのよ。トイレに貼ってあるから見て」と伏見さんに勧められて、絵を見た時だ。

「怪物のような顔をした男の子がうさぎを引き裂いている絵で、衝撃を受けました。この子の中に何があるんだろうと興味を持った。それから生い立ちの話を聞いて、この子の中にあるものを代弁できたらなと思って書いたんです」

「へその緒をぶち切ると、社会のあちこちから助けの触手が伸びてきた」

こうきさんの物語は、全く違う境遇を生きてきた熊谷晋一郎さんの胸にも響くものが会った。

脳性麻痺による身体障害を持つ熊谷さんは幼い頃から、「健常者にしたい」という親の願いを受け、時には怪我をしてしまうほどの厳しいリハビリを強制されてきた。

「絵本の最後で、こうきさんがひとりぼっちになった時の解放感は、私の体験とすごくつながります。私も18歳で家を出なければ、この親に愛情で殺されると思っていました」

一人暮らしをし、それまでは自宅で親が全て助けてくれた入浴や排泄も思うようにできない不便さはあったが、それでもその時の例えようのない解放感は忘れられない。

「依存先がへその緒のように一か所しかないところから、それをブチっと切ってみたら、ナウシカに出てくる王蟲の触手ではないですけれども、社会の色んなところから細いへその緒みたいなものが自分につながってきた。それを一人暮らしの生活が予感させたんですね」

「へその緒を切ったおかげで触手が色んなところからうわーっと伸びてきた。むき出しで困っている人がいると、助けに来てくれるものです。世の中そんなに冷たくない。すごい解放感でした。切断されて放逐された明るさを、こうきさんの経験と重ねざるを得なかったですね」

そんな熊谷さんが気をつけているのは、10人ほどいる介助者の中でお気に入りを絶対に作らないことだ。

「どうしてもケアの上手い人に頼りたくなりますが、それをやってしまうと振り出しに戻る。へその緒に縛られてしまう関係になるので、心地よい居場所を作るためには誰かに近づきすぎない。固定を作らないようにしています」

そこで、中村さんが問いかけた。

「私だったら、太い親のへその緒を断ち切ったら、次に求めるのは同じぐらい太いへその緒をつないでくれる男や相手だと思う。太いものを失ったら、同じぐらい太い強烈な絆を求めてしまうと思うのですが、それはなかったんですか?」

熊谷さんは少し考えた後、こう答えた。

「生きるために欠かせない人間関係と豊かになるための関係があって、生きるために欠かせない関係とは、やはり距離を置いておきたい。でも、恋愛や性的な関係は、排他的な太い関係を求めます」

「でもそれは『混ぜるな危険』。日本の家族制度は生活の関係と性的な人間関係をパッケージ化していますが気持ち悪くて仕方ない。そこは譲れないかもしれないですね」

ケアする側とケアされる側の力関係

自立とは誰にも寄りかからずに一人で生きることだと考えていたという中村さんは、熊谷さんの「自立とは依存先を増やすこと」という言葉を聞いて、目から鱗が落ちたという。

「自立と依存は反対の関係だと思うじゃない? だから私は経済的にも精神的にも誰にも依存しないということを目標に生きてきたけど、それが病気になって一人ではコンビニに買い物にさえ行けなくなって、夫に依存せずには生きて行けなくなった」

「悔しくて毎日泣いていたのだけれど、みんなにちょっとずつ頼りながら生きるのが自立だと、人間はたった一人では生きられないということを知ることが自立なのかもしれないと感じたんですよ」

伏見さんは熊谷さんにこんなことを尋ねた。

「依存と共生というのはどんな関係になるのでしょう?」

熊谷さんはじっと考え込んだ後、「反対語を考えると、共生の反対は暴力でしょうか。障害者は圧倒的に腕力が弱い。だけど介助者が必要。極端に言えば、介助者の機嫌次第で殺される。暴力に対して無力ですが、自分で風呂に入れないので無防備に裸の姿を晒し続けなければならない」と語り始めた。

「そういう状況で暴力を増やさないためにどうしたらいいかというのをずっと先輩方が考えてきて、結論は一緒でした。つまり、依存先を増やしておく。いつでも、どの人でも暴力的になり得るから、いつでも誰でも切れるようにしておく。健常者も同じだと思います。相手から暴力を受けた時に逃げる場所がないと甘んじるしかない」

中村さんは夫に世話をしてもらうようになり、いつも威張っている自分とおとなしい夫と支配関係が逆転するのかと思っていた。しかし、そうはならなかった。

「夫の性格もあると思います。人間って本当の平等や対等って難しい。やはりどちらかに力がある。こっちでは力があるけれど、こっちは欠けているから補い合いましょうという形の対等はあるかもしれないけれども、身体的にどこにも行けないという依存の仕方だと対等さがないから、対等さを埋め合わせられない」

「お金払っているなら、ある種の対等性があるかもしれないけれど、これがボランティアだったらたぶん耐えられない。『善意」みたいなものでは無理」

熊谷さんも「絶対に無理です。経済学者と依存先の分散の話をしている時に、『それを考え抜いたのが経済学です』と言われたことがあります。本当にそうだなと思います。経済学は独占させない市場をいかに作るかという話です。冷たい世界のように思えるけれど、お金を介在させることはすごく大事」と応じた。

伏見さんはこう語る。

「こうきさんの子どもの頃の話は、支配と被支配の話で、そこには明らかに快楽の話も関わっている。僕も今回の絵本のことで色々応援しているのは、善意もないとは言わないけれど、影響を与えたいとか、支配したいという欲望が絶対あるわけです」

「それをあなたのために頑張っているのよ、かわいそうだから、という物語にしないために、例えば、実の母親から誕生日にタオルしか贈られたことがないというエピソードを『超面白い』と笑ったりする。そういうことをすることで、ある種の健全さを維持しようということを結構、意識してやっています」

自身もゲイである伏見さんも、こうきさんとの関係や絵本づくりで受け取ったものがある。

「こうきとの関係は、経験していない親子関係を楽しませてもらっているところがあって、すごく無責任にお母さん気分を楽しませてもらっている関係なんだけれども、これも僕が彼をお金で雇っているからだと思う。これがなければ若い子はうざいと思う。嫌でしょう?」

そうこうきさんにふると、こうきさんは「僕も親がいたらもしかしたらこういう気持ちなのかなと思う。伏見さんがもし将来的に歩けなくなったり、買い物にいけないとなったら、僕がお世話しようかなと結構真面目に考えています」と答えた。

伏見さんはすかさず、こう混ぜかえして美談にするのを避ける。

「真面目って言うんだけど、僕が体が動かなくなった時に、熱い熱湯のようなおかゆを食べさせたりとか、暴力衝動のはけ口にしようとしているので手放しで喜べない話なんですけれども(笑)」

自分のことだけでなく、他の人のことを考えられるように

何かを与えることが支配関係になるのを嫌う、デリケートなつながりから生まれたこの作品。

中村さんはあとがきでこう書いた。

こうきくんの絵は、こうきくん自身を描いているけれど、それはこの世の中にいるもっと大勢の物言わぬ「怪物」たちの姿でもある。

親に愛されなかった子、ただ気持ち悪いというだけでイジメに遭ってきた子、誰にも救ってもらえなかった子、ひとりぼっちで世界を憎み人を呪って生きてきた寂しい寂しい怪物たち。

彼らは生まれた時から怪物だったわけじゃない。怪物になりたかったわけでもない。みんな、泣きながら怪物になっていくのだ。寂しくて悲しくてどうにもならない痛みを抱えて。

こうきくんの絵を見ながら感じたこんなことを、物語にしてみたいと思った。こうきくんの絵にその物語を添えて、すべての怪物たちに読んで欲しいと思った。それが、この絵本の始まりである。

自身の過去がこのような形でまとまり、多くの人に読んでもらうことで、こうきさん自身は変わったことはあるのだろうか。

「怒りの炎が絵に移っていくというか、僕の中で何かが浄化したような気がしました。そして、今までは自分のことしか考えてなかったと思うのですが、いろんな家庭の人がいるし、ゲイの子で親にカミングアウトしたら家から出された人もいる。こういう人たちに僕はどうしてあげることができるだろうと、他の人のことに目を向けようと思うようになったのは自分の成長なのかなと思います」

トークショーが終わり、伏見さんに絵本が出た感想を聞くと、こう答えた。

「本当に嬉しくて、彼がこんな風にクリエイティブなものを世に出せて、親御さんのような気持ちを味わわせてもらえたのを感謝しています。自分の中にあるものが外に出ることで、彼が自分と向き合うことにもなりますし、他の誰かとつながる可能性がでてくるでしょう。そうして生まれたこの作品が、誰かのためになるならば、それはとても美しいことだと思います」