子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)への感染を防ぐHPVワクチン。

小学校6年生から高校1年生の女子を対象に公費で受けられる定期接種となったが、体調不良を訴える声が相次ぎ、対象者に個別にお知らせを送る積極的勧奨を国が中止して既に6年5ヶ月が過ぎた。

自分が対象者であることも知らずに、うつ機会を逃している女子が多くいるとみられるが、厚生労働省の予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会が11月22日に開かれ、複数の委員から「積極的勧奨再開を議論すべき時にきている」との意見が出された。

HPVワクチンの積極的勧奨が差し控えられてから、こうした意見が一斉に委員から出されたのは初めて。

26日には自民党がHPVワクチンの積極的勧奨再開を目指す議員連盟を発足させる予定。

接種率が1%未満となる中、世界保健機関(WHO)や医学界は科学的根拠に基づいた政策を求め続けており、厚労省が再開に向けて舵を切れるかどうかが問われている。

また、このワクチンについて情報提供するリーフレットについて、内容を見直す検討を始め、ヘルスコミュニケーションや広告制作、親への医療情報の啓発活動を行う専門家が参考人として意見を述べた。

「積極的勧奨再開を議論すべき時にきている」

この日は、いつものように様々なワクチンについての副反応疑いが報告された後、桃井眞里子座長が「2013年の6月に積極的勧奨の差し控えがあってから、だいぶん年月が経ちました。その間、様々な分析、解析がなされた」とこれまでのHPVワクチンに関する議論を振り返った。

その上で、2013年6月に「(副反応の)発生頻度等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間」として差し控えられた後、様々な症状に対する論点整理や副反応の頻度が解析されてきたことに触れ、「委員の皆様から、現状についてどうすべきかフリーな意見を伺いたい」と問いかけた。

日本医師会の長島公之常任理事は、「科学的な根拠に基づいて判断し、国民の最大幸福を判断基準にしていくべきだ。HPVワクチンの接種が有用であることを示す科学的な知見が近年世界から報告されている」

「日本において極めて低い接種率が今後も続くことは、国民にとって大きな不利益。接種率を高くするために最も有効な方法は、積極的勧奨を再開することだと考えます。再開への行程を具体的に検討する時期ではないか」と再開を求める発言の口火を切った。

国立感染症研究所名誉所員の倉根一郎氏も、「接種後、症状が出た場合の診療体制も整ってきており、どういう治療をすれば症状を回復し、社会生活に戻れるかという知見も集まってきている。発がんに対する(効果の)データも海外で出ている。少なくとも議論を始める時にはきている」と訴えた。

他の委員からは、「HPVワクチンが神経系に影響を与えるという論文が出ていることも確かだが、この論文は却下されている。そういう情報も国民に知らせていくべきではないか」という意見も出た。

さらに、同席していた国立研究開発法人国立成育医療研究センター理事長の五十嵐隆・安全対策調査会長は「できるだけ再開の方向への議論をしていただきたい」と意見を述べた上で、接種後に体調不良を起こした人への治療について、こう注文をつけた。

「訴えられている症状をバイオ・サイコ・ソーシャルモデル(身体的、心理的、社会的な要因を総合的に踏まえて診療するモデル)で捉えて対応できるかというとまだ十分ではない。訴えをじっくり聞いて一緒に治していく治療は現行の保険医療では成り立たない。健康保険制度で成り立つように考慮していただきたい」

痛みに配慮した接種方法も考えるべきという意見も出て、積極的勧奨再開に向けて、議論を続けることが確認された。

HPVワクチン 3種類のリーフレットで理解進まず

一方、厚労省は、2018年1月にHPVワクチンについての理解を広げようと、接種を検討している女子と保護者向け、接種する女子と保護者向け、医療従事者向けと3種類のリーフレットを作り、自治体などに活用を求めている。

ところが、このリーフレットでどれほど理解が進んだか、2400人の男女を対象にアンケート調査をしたところ、リーフレット自体を見たことがない人が全体の86. 3%いた。

HPVワクチンの接種についてどう考えるか聞いたところ、「わからないことが多いため決めかねている」という人がもっとも多く、41%もいた。

さらにリーフレットのわかりやすさについて、10組の親子にインタビュー調査をしたところ、こんなネガティブな評価が寄せられた。

「子宮頸癌の進行と2つの予防法の説明がわかりづらい」

「子宮頸癌の罹患率、死亡率、ワクチン接種による回避等、数値や専門用語がわかりにくい」

「『HPVワクチンは積極的におすすめすることを一時的にやめています』の文言が親心を不安にさせる」

この調査結果を踏まえて、検討会では、よりわかりやすく届くように、記載内容を変更することを前回の議論で決めていた。

ヘルスコミュニケーションの専門家「意義や効果を先に」

この日は情報提供をどうしていくべきか、参考人が呼ばれて意見を述べた。

まず、帝京大学大学院公衆衛生学研究科教授の石川ひろの氏は、

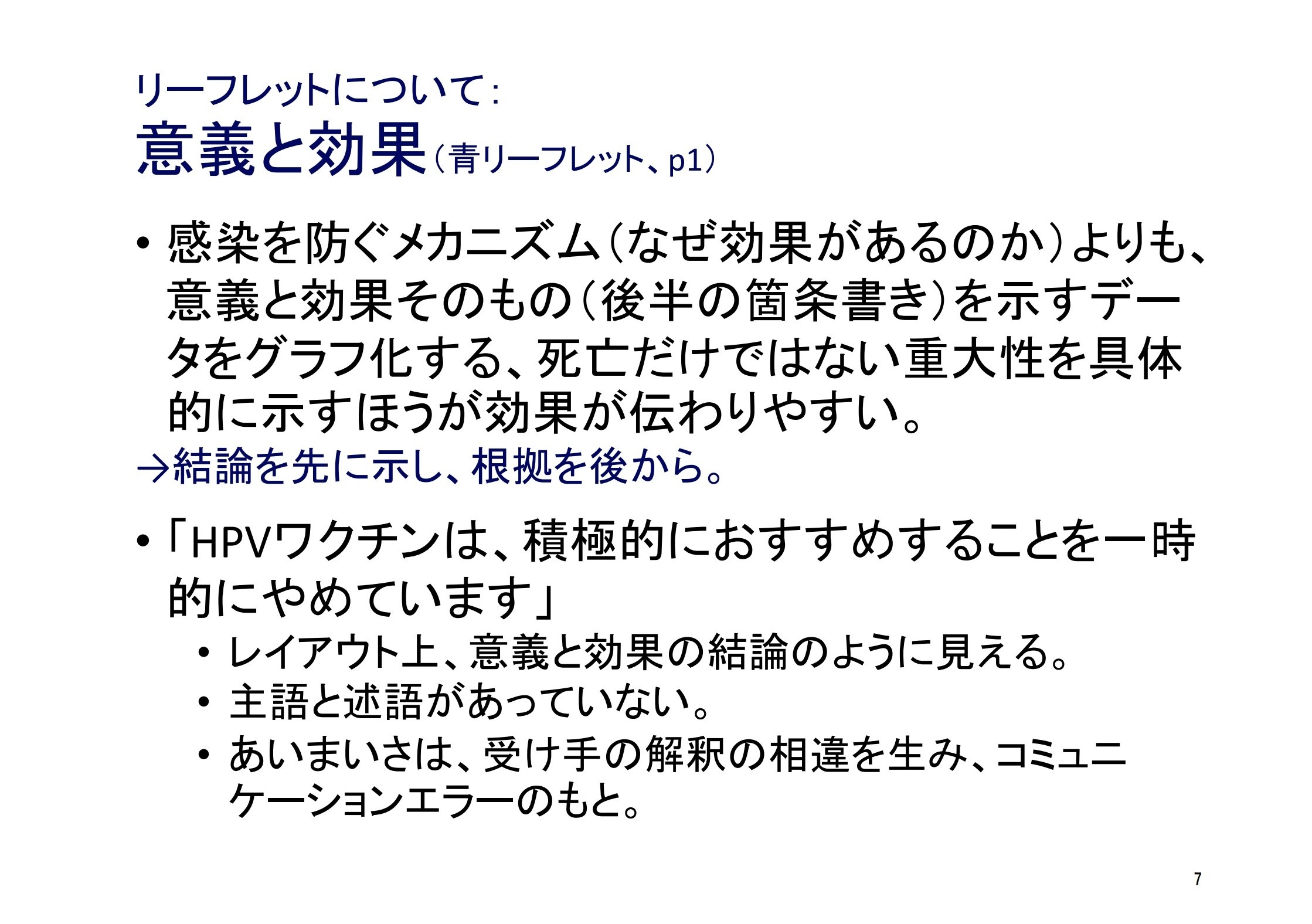

「従来は、一般市民は知識がないから正しい行動が取れないという考え方でコミュニケーションが取られてきたが、これは必ずしも成功しない。一般市民は専門家とは異なる文脈の知識や判断基準を持つと考えて、双方向のコミュニケーションを取ることが必要」と述べ、厚労省のリーフレットについて、以下のような問題を指摘した。

「情報量は多いが、その検討の結果どうすべきかというモデルが示されていない。語彙が難しく、『積極的におすすめするのは一時中止している』という言葉は、そのレイアウトから結論のように見えてしまう」

その上で、人は「吟味して考える」方法と、「直感で判断する方法」という二つの方法で選択しており、現在は、「みんながやっていないからやらない」「厚労省が積極的に勧めていないからやらない」と直感で判断する状況になっていると指摘した。

そして、「この直感的に判断する影響を解消し、自分ごととして吟味して判断するという方向に促すコミュニケーションが必要。そのためにわかりやすさは重要なファクター。意思決定支援のツールもあるといい」と提案した。

広告の専門家「対象者によって情報提供の方法を変える」

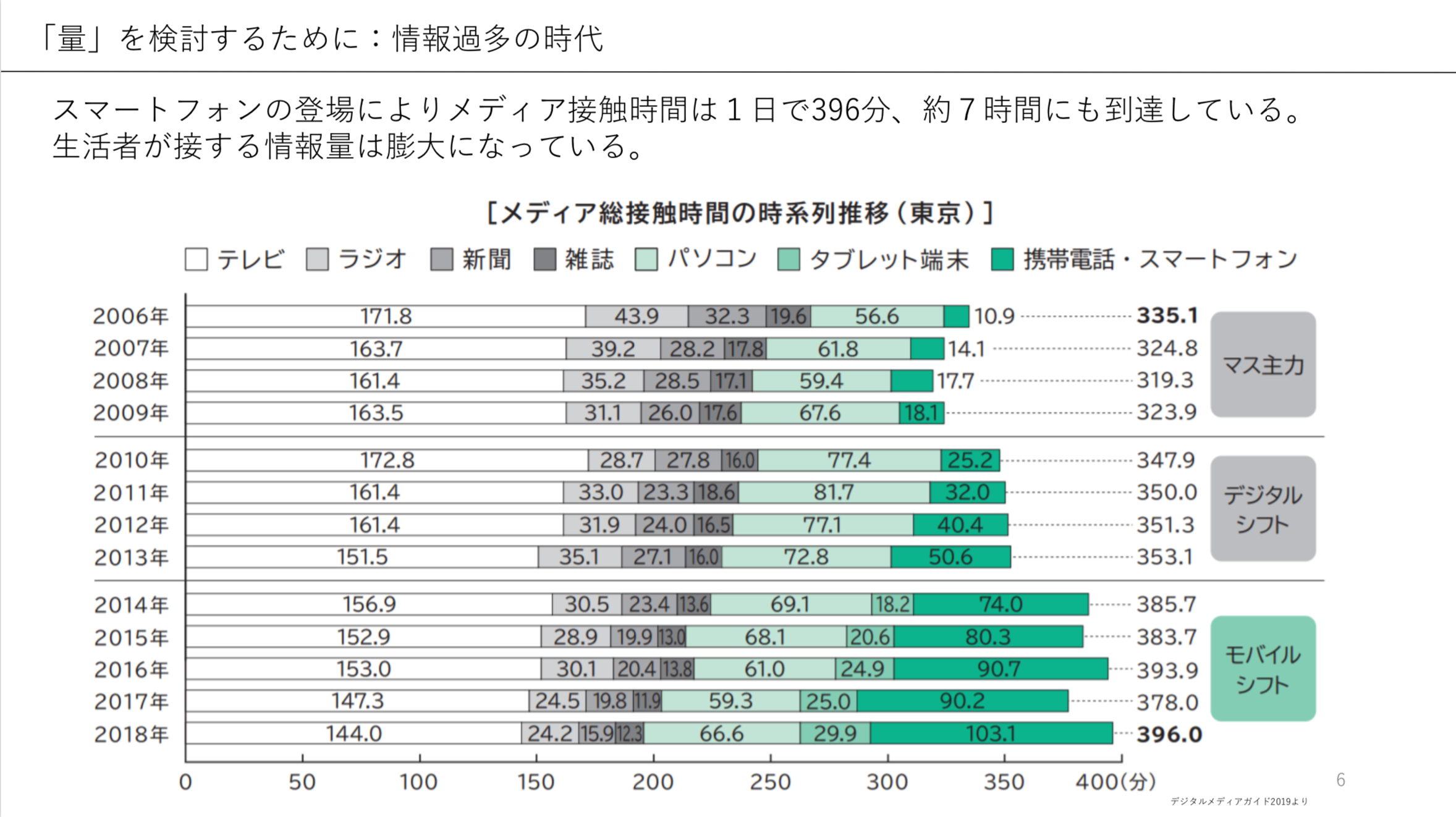

博報堂アカウントディレクターの野口真理子氏は、情報があふれる現代は、年齢や性別で情報を取る回路が異なっており、HPVワクチンを受ける対象者や親世代では、モバイル機器による情報接触が増えていることを指摘した。

一方で、メディアによって、どのような情報を得るかの使い分けが進んでいることを示した。

「リーフレットを自治体に配布するだけでいいのか?」として、SNSを活用するなど、情報提供の手段も、保護者や接種対象者など伝えたい相手によって使い分けていくべきだと語った。

保護者向け医療啓発NPO「非難せず、うたない選択も尊重」

一般社団法人「知ろう小児医療守ろう達の会」代表 阿真京子氏は、どんな予防接種についても、(1)そのワクチンが防ぐ病気そのものについて、(2)効果について、(3)副反応についての3つを、不安を煽らないようにして伝えていることをまず示した。

そして、厚労省のリーフレットの文言については、「HPVワクチンについて、積極的におすすめすることを一時的にやめています」という文言が保護者の不安を煽っていることを批判した。

さらに、厚労省が積極的勧奨を差し控えていることによって、ワクチンを受けようか考えて自治体や医療機関に問い合わせても、「本当にうつのですか?」「いいのですか?」とネガティブな反応をされて不安が増していることを訴えた。

その上で、「このリーフレットでは接種してほしいのか控えてほしいのかわからない」と指摘し、わかりやすく伝えるポイントとして、目的や言葉がわかりやすく、迷っている人を非難せず、うたない選択も尊重する姿勢が必要と語った。

そして、曖昧なデータではなく、「調査の結果、明らかになったことを親たちは知りたい」と要望した。